《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》,它的曲词华艳优美,富于诗的意境,是中国古典戏剧的现实主义杰作,对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响很大。《西厢记》最突出的成就是从根本上改变了《莺莺传》的主题思想和崔莺莺的悲剧结局,把男女主人公塑造成在爱情上坚贞不渝,敢于冲破封建礼教的束缚,并经过不懈的努力,终于得到美满结局的一对青年。这一改动,使剧本反封建倾向更鲜明,突出了“愿普天下有情人都成眷属”的主题思想。在艺术上,剧本通过错综复杂的戏剧冲突,来完成莺莺、张珙、红娘等艺术形象的塑造,使人物的性格特征生动鲜明,加强了作品的戏剧性。《东厢记》是根据《金申夫妇传》改编而成,在韩国文学界被认为是模仿中国戏曲的第一部汉文戏曲作品。《东厢记》的剧情围绕“赐婚”二字展开,并在述说整个事情的过程中插入了大量的议论,赞颂皇帝的圣德之举,说得十分具体,在剧情发展的每个环节都有“朝家盛德,古今无比”的颂词,突出皇恩浩荡、泽被百姓的宗旨。从全剧的中心内容来分析,本剧的主题似乎不在于金申夫妇的婚事,而是通过这婚事的全过程来颂扬正祖皇帝的盛德。《东厢记》在语言、结构、内容、音律等方面受杂剧的影响很深,特别是通过与《西厢记》的对比,可看到其受汉文化影响的印迹更加突出。本文拟就版本、内容、主题、结构、音律等方面进行介绍和比较,研究韩国文人如何看待中国戏曲,韩文作品如何模仿中国戏曲作品,以丰富中韩比较文化研究的内容。

一 《西厢记》和《东厢记》的版本面貌

朝鲜文人在16世纪初已经知道《西厢记》这本书,其后不少文人在文集、笔记中屡有提及,到了18世纪,朝鲜文人对《西厢记》故事已非常熟悉,有的人对此书已爱不释手了。由此可以推测,16世纪以前,至晚到18世纪,《西厢记》一书已经传入朝鲜。首次流传到朝鲜的《西厢记》是何版本,没有确切资料可考,现在韩国收藏的《西厢记》版本,有汉文本和韩文译本两种。韩文译本

目前所能见到的最早韩文译本是1811年的写本《阮堂金正喜谚解本》。其后是1904年博文社出版的丁九燮著《注解西厢记》。第三是1913年朴建会翻译的《待月西厢记》,博文社出版。第四是彝叙堂刻本《西厢记》,未著作者姓名。第五是《西厢记》写本,不知何人所写。第六是《西厢记》刻本,不署作者姓名。第七是《悬吐注解西厢记》,李敬奄注译,1916年唯一书馆出版。第八是《西厢双文传》写本,不知何人所写。第九是《第六才子书》写本,不知何人所写。第十是吴台焕编《西厢记》,1906年博文社出版。以上韩文本均以金圣叹批本为底本,删去了金圣叹的批语。汉文本

现存韩国主要图书馆的汉文本《西厢记》版本较多,主要版本如《合订西厢记文机活趣全解》,王实甫(元)著,金圣叹(清)批评;《满汉西厢记》,王实甫(元)著等二三十种版本。《东厢记》在韩国文学界被认为是模仿中国戏曲的第一部汉文戏曲作品。《东厢记》的第一个版本是汉文抄本《青玉堂第七才子书》,卷首是《东床小识》,其后为《金申夫妇传》,最后为剧本《东床记》,一本四折,作者李钰。此书现藏奎章阁《青邱野谈》中。第二个版本也是汉文抄本《东厢记》,卷首是《金申夫妇传》,未署作者姓名,文前无小序,其后《金申赐婚记题辞》内容与第一个版本的《东床小识》相同,最后是《东厢记》,署名汶阳散人,也是一本四折。此书藏在中央图书馆《愁城志》中。第三个版本是汉文刻本《金申夫妇赐婚记》,卷首是《金申夫妇传》,无作者名,无小序,其后是《赐婚记题辞》,最后是《金申夫妇赐婚记》剧本,四折,无作者署名。此书藏在韩国精神文化研究院。第四个版本是韩文悬吐本《东厢记纂》,1918年翰南书林出版,白斗镛纂。卷首是《金申夫妇传》,无作者名,无小序,其后是《金申赐婚记题辞》,最后是《东厢记》剧本四折,署名汶阳散人。

总之,《东厢记》的版本众多,本文的分析也主要以金批《西厢记》、《东厢记》的第二及第三个版本为依据,进行比较。

二 《西厢记》和《东厢记》的创作主题比较

(一)主要内容

故事起源:据说唐朝晚期大诗人元稹,与邻村一女子崔小迎从小一起玩耍,青梅竹马,两小无猜。元稹八岁时父亲逝世,小迎一家更把他当亲人看待。小迎十岁那年,父亲去烟粉作坊做工,举家搬迁。于是元稹便跟随小迎的父亲一起前往。两人经常在斑竹林里逗耍,过家家,拜天地,称公道婆,并在沁园内结识了很多文人过客,如著名的文学家令狐楚、韩愈、白居易、李绛等。受其熏陶,学习诗文,15岁就以明两经擢第。小迎也长得如出水芙蓉,美丽超群,两人私定终生。元贞十七年春,元稹赴考从政,后深受当时太子少保韦夏卿赏识,权势之下与韦夏卿之女韦丛婚配。从此一生再也未见小迎一面,其妻早逝后,曾多次回家寻找,却杳无音讯。小迎的聪慧美丽,清纯质朴的音容笑貌,缠绕了他一生的梦魂,于是写下《会真记》以表衷情,文中将自己化作张生,把小迎化为莺莺。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,是元稹把对小迎的感情升华到了最高点。《会真记》传到了元代,著名杂剧作家王实甫将故事改编成剧本《西厢记》,张生与莺莺的爱情一直传唱至今。《西厢记》的故事梗概如下:唐贞元间书生张珙,在普救寺邂逅已故崔相国之女莺莺,发生爱情。时河桥守将孙飞虎兵围普救寺,强索莺莺为妻,崔夫人当众许愿:有退得贼兵者以莺莺许之,张珙驰函好友白马将军杜确发兵解围。然崔夫人嫌张贫寒而赖婚,张珙相思成疾,莺莺在侍婢红娘撮合下,夜奔西厢探慰张珙,事为崔夫人发觉,拷问红娘,红娘据实以告。夫人不得已而将莺莺许配张珙,但又借口不招白衣女婿,迫张上京赶考,莺莺与张珙满怀离愁而别。莺莺空守西厢,思君心切,和红娘一道耐心苦等。张生终于中了状元,衣锦荣归,和莺莺团圆。

《东厢记》是根据《金申夫妇传》改编的。男女主人公的原型是朝鲜正祖15年成婚的金喜集和申氏。据《正祖实录》32卷中记载:

予念五部多鳏旷,劝而婚者,无虑百数十人。惟西部二人,礼未克成,乌在其导天和而谐物性也。事贵齐始政期勉终,其可劝德彬,更定吉期,礼集、求佳耦,户曹惠厅,须各助赠,较前丰饶,卑完事。

又记载:

五部进劝婚男女别单凡二百八十一人。幼学申德彬女与幼学金喜集议婚,特命户曹判书赵鼎镇、宣惠提调李秉模,备资装设宴牢以成之。命阁属官能文者,作传记其事。

这部戏曲又名《赐婚记》。其缘起是,正祖国王对汉阳城(今首尔)内士庶子女因贫寒而误嫁娶深感怜悯,于是下令从国库中拨款补助婚费。当时,唯有金道令和申姓处子未蒙特典,国王得知后,追加恩典助其成婚,并令户部判书赵鼎镇和宣惠厅长官李秉模为之筹办隆重婚仪。李德懋奉命将这一空前绝后之奇事记录在案。

《东厢记》的故事梗概如下:男主人公金喜集,名为秀才却家贫如洗,28岁尚无力完婚。忽然朝廷告知汉城府下了公文,把国内鳏夫和老处女一一登记在册,然后根据每人的情况补助所需物品钱财,由官家助其成婚,金氏听后大喜。官府办事员到金喜集家去登记生辰八字,并找到申氏女二十四岁,与金氏八字相合。最后,双方按朝鲜婚俗把结婚所用物品准备齐全,由赵判书太监主男婚,李判书主女婚,金喜集与申氏女结婚。

根据以上内容,我们可以得出以下结论:首先,《西厢记》、《东厢记》的故事来源都是有着现实依据,后根据文学加工创作而成的。在这一点上,二者有着惊人的相似之处。其次,主要情节都是以婚姻、爱情为主题的男女故事,男主角很有才华,女主角品貌端庄,符合“郎才女貌”的标准,最终都是以喜剧结尾。最后,虽然故事情节有相似之处,但是创作的基本思路和价值取向却不尽相同。《西厢记》讲的是青年男女反对封建礼教追求美好爱情的故事,而《东厢记》记述的是鳏夫处女受皇帝之恩终成眷属的故事。前者歌颂的是青年男女为追求爱情向封建势力不屈斗争的精神,后者所歌颂的是封建皇帝的圣德之事。

(二)创作主题

《西厢记》是一部以爱情婚姻生活为题材的社会剧,其所揭示的爱情婚姻理想与宗法制度及其意识形态的尖锐冲突既带有普遍性,又具有金元时期鲜明的时代特征。它也是一部杰出的喜剧名著,其所反映的人类美好的爱情婚姻生活是那样的令人愉悦和神往。朝鲜后期,经济、政治、思想文化都处在一个大动荡时代,封建的政治经济和作为统治思想的程朱理学受到极大冲击。商品货币经济的发展,产生了市民阶层,随即也产生了新的商品意识和价值观念。社会呼唤思想解放、个性自由。实学思想的提出和不断发展,极大地影响了实学观念的革新。实学派文学观念主要有以下特点:一是肯定人欲、尊重个性,提倡自然人性的自由解放。其次,实学派文人提倡文艺的革新与解放,重“情”而薄“理”。所谓“情”,是指艺术家的艺术审美情感,他们大力提倡“自然”、“无得”、“天机发现”、“物我相感之情”、“本色之情”、“真情”、“忘善恶之情”、“性灵”等,形象而生动地概括了“情”的审美本质和它在艺术创造中的能动作用。他们鄙薄封建的伦常之理,坚决反对灭人欲的“天理”,表现了反复古、反道学的现实批判精神。另外,实学派文人还主张在文学创作中要揭露现实矛盾,反映当时的商业资本活动,歌颂普通人。比如朴趾源的《许生传》和《广文者传》都描写了朝鲜人的商业活动,反映了作者轻儒重商、主张门户开放、发展经济的思想。与朝鲜实学派思潮同时还涌现了许多悖逆于朱子学,在思想学术上带有一些异端思想因素的进步文人。在文学观念上,他们也强调创作主体的情感和艺术描写的真实无伪。他们中的一些著名文人如金万重还用韩文创作了《谢氏南征记》和《九云梦》这样的长篇巨作。洪万宗对朝鲜历代文学批评遗产进行收集整理,编写了《旬五志》、《小华诗评》、《诗评补遗》。随着商品经济的发展和城市的繁荣,朝鲜后期的平民文学有了长足的发展。作为朝鲜封建社会较进步的平民阶层,他们在文学观念上的价值尺度、审美追求与两班士大夫迥然有别。他们强调“率情而发”、“毕露自然真机”。他们的诗歌创作的内容也呈现出两个特点:其一是反对封建礼教的束缚,鼓励人们率性而行,无所顾忌地追求现世生活中的人生欢乐,宣扬人的个性解放。其二是歌颂婚姻自主和爱情自由,宣扬男女情欲。

朝鲜后期的这种社会背景,就是使得《西厢记》这部成书于14世纪,反对封建礼教,歌颂青年男女为追求自由爱情而斗争的戏曲,在二三百年之后才在朝鲜广为流传的原因。

《东厢记》的剧情围绕“赐婚”二字展开。第一折写金喜集身为秀才,家境贫穷,长到了28岁还无力娶亲,主人公金喜集通过唱白尽情抒发了他渴望结婚的心情:“环顾家中,冷蒲团,谁与伴梦?短中衣,谁与裁缝?没向方相思病症危重。”剧本中男主人公的唱白、科、表演,都是这种内容。剧中大量的篇幅是官吏奉圣旨为金、申二人解决婚姻大事的过程:先登记造册,再根据生辰八字寻找对象,确定官员主婚,下婚书及答婚书,择订婚礼日期,准备结婚所用的一切物品,布置新房,置办婚宴等一桩桩一件件交待得非常详细。再有就是吏在述说整个事情的过程中插入了大量的议论,赞颂皇帝的圣德之举,比如第二折吏盛赞朝廷助婚是从来没有的圣德之事,并列举正祖当朝16年以来赈灾济贫、特赦罪犯、减免赋税等政绩,说得十分具体。而这些事情与金申夫妇结婚并无直接关系。在剧情发展的每个环节都有“朝家盛德,古今无比”的颂词,突出皇恩浩荡、泽被百姓的宗旨。从全剧的中心内容来分析,本剧主题似不在于金申夫妇的婚事,而是通过这婚事的全过程来颂扬正祖皇帝的盛德。

(三)角色

元杂剧中演员的角色,约可分为四大类别,即末、旦、净(包括丑)、杂,而以末、旦二色为主;每类之中又各分许多细目(明杂剧基本上沿用元杂剧的角色,但偶有变通)。元杂剧的一般规律是,全剧里担任主唱的仅限于一种角色,即由正末或正旦唱(楔子或由冲末唱);由正末主唱的名为“末本”戏,由正旦主唱的名为“旦本”戏。可是《东厢记》不属于正末也不属于正旦,所有的角色都唱,这点和《西厢记》相近。《东厢记》不设角色名称,直接用人名的简称,比如金、吏、大、小、生、小奚等。这点和元杂剧的要求不同,但是在当时韩国流行的金批《西厢记》也没有角色名,直接用张生、莺莺、夫人、红娘等人名,这方面《东厢记》受金批《西厢记》的影响是明显的。元杂剧由正末唱或正旦唱,但《东厢记》里每个主要的出场人物都唱,而没有旦角儿,作为女主人公的申氏是旦角儿,可是她没有出场,是否当时作者已经了解元杂剧分末本剧和旦本剧呢?《西厢记》正面提出了“愿普天下有情人都成眷属”的主张,具有更鲜明的反封建礼教和封建婚姻制度的主题。首先,《西厢记》歌颂了以爱情为基础的结合,否定封建社会传统的联姻方式。作为相国小姐的莺莺和书剑飘零的书生相爱本身,在很大程度上就是对以门第、财产和权势为条件的择偶标准的违忤。莺莺和张生始终追求真挚的感情。他们最初是对彼此才貌的倾心,经过联吟、寺警、听琴、赖婚、逼试等一系列事件,他们的感情内容也随之更加丰富,这里占主导的正是一种心灵上的相契合的真挚感情。其次,莺莺和张生实际上已把爱情置于功名利禄之上。张生为莺莺而“滞留蒲东”,不去赶考;为了爱情,他几次险些丢了性命,直至被迫进京应试,得中之后,他也还是“梦魂儿不离了蒲东路”。莺莺在长亭送别时叮嘱张生“此一行得官不得官,疾便回来”,她并不看重功名,认为“但得一个并头莲,煞强如状元及第”;即使张生高中的消息传来,她也不以为喜而反添症候。《西厢记》虽然也是以功成名就和有情人终成眷属作为团圆结局,但全剧贯穿了重爱情、轻功名的思想,突出了思想的进步性。

与《西厢记》的爱情主题和反封建进步思想截然不同,《东厢记》的剧情和主题主要以歌颂正祖皇帝的盛德和朝廷的善举为基本目的,并通过官吏奉圣旨为金、申二人解决婚姻大事的过程,突出宣恩浩荡、泽被百姓的宗旨。

三顺《西厢记》和《东厢记》的题目和乐律比较

《东厢记》一名《东床记》,“厢”和“床”在韩语中发音一样(sang),“东厢”在韩语中是女婿的意思,据此有的韩国学者认为《东床记》所记是找女婿的事。另外韩国古代婚俗有一种礼仪,即女婿招待女方亲友并与之一起玩,称“东床礼”。有学者据此认为《东床记》与中国元杂剧无关。但奎章阁藏汉文抄本《东厢记》题名为《青玉堂第七才子书》。我以为这“第七”是从金批《西厢记》所提《第六才子书》而来的,仅就题目来看,《东厢记》是受到《西厢记》的影响的。如果我们在此比较一下《东厢记》的正目和《西厢记》的题目总名,其影响就更明显了。《西厢记》题目总名

张君瑞巧做东床婿,法本师住持南禅地。

老夫人开宴北堂春,崔莺莺待月西厢记。

《东厢记》正目

穷措大南洞窃欢,诸尚书西城主婚。

老处女北阙撤闻,好夫妇东床感恩。

这四句诗形式是一样的,每句七个字,每一句的开头都是句中人名,其中地名都有东西南北字样。《东厢记》正目显然有模仿《西厢记》题目总名的痕迹。其次从结构上看,《东厢记》一本四折和元杂剧结构相同,明杂剧中有的题目正名放在第一折之前,剧末有一首诗收场,有的剧本叫作正目,有的叫作正名等。在朝鲜,剧本的这种文学样式在《东厢记》之前没有发现。从此可以看出剧本的结构既受到元杂剧的影响,也受到明杂剧之影响。

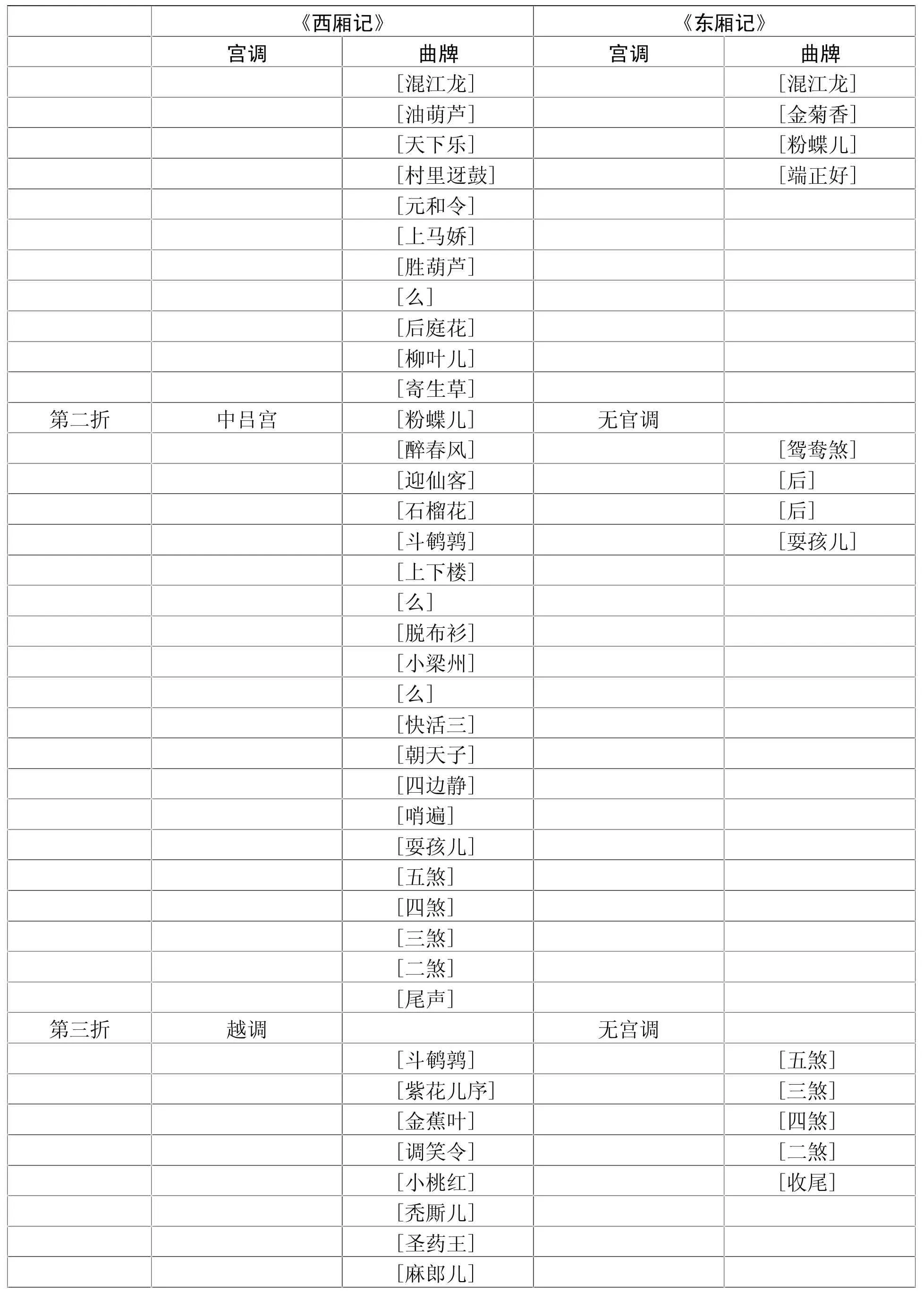

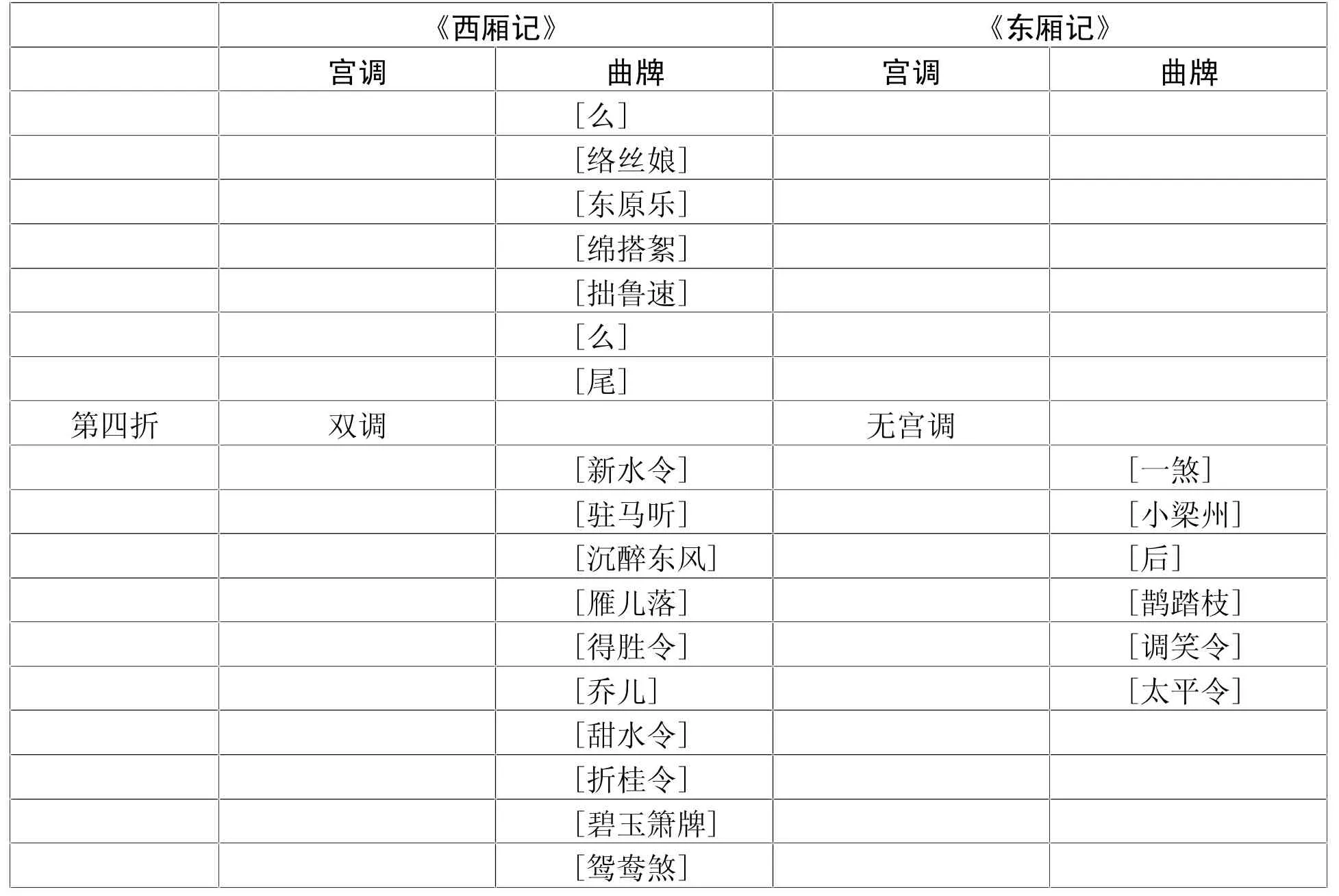

下面列表以《东厢记》与元杂剧《西厢记》前四折的音乐为例作一比较:

《西厢记》 《东厢记》宫调 曲牌 宫调 曲牌楔子 无楔子 无楔子第一折 仙吕宫 无宫调[赏花时][赏花时][么][后][点绛唇][点绛唇]

?

?

由上表可以看出,《西厢记》使用的宫调,第一折仙吕,第二折中吕,第三折越调,第四折双调。在同折中使用曲调,绝无更用其他宫调之曲的曲牌,亦即联套无逾越情事,此为元杂剧定律。《东厢记》所用曲牌名和元杂剧相同。但是每一折中的曲牌都不标宫调名,每一折中所用曲牌比元杂剧少,而且不合元杂剧的定律。只是第一折中第二、第三个曲牌与在朝鲜最流行的《西厢记》第一折第一、第二曲牌相同。每一折中所用的小曲,都不属于同一种套曲,只是部分模仿《西厢记》,从而造成每一折曲牌杂乱无章的情况。由此可知,《东厢记》的作者对元杂剧的形式不是很精通。

此外,很多韩国学者在研究《东厢记》的时候,只着眼于题目上作文章,认为《东厢记》与中国的《西厢记》一东一西相对称,从而得出《东厢记》是受《西厢记》影响的结论,而对作品的形式本身的深入分析则显不足。其实从故事情节上看,两出戏是毫无关系的,然而从剧本的题目、结构、角色、音律、语言方面来分析,《东厢记》与《西厢记》的比较还是具有相当的价值,它深深的烙着元杂剧的印记。然而由于作者主客观的原因,剧中很多地方偏离了元杂剧的形式。但此剧是在元杂剧的影响之下完成的,则是毫无疑问的。

同时,作者在汉语语言的运用上存在着很多不规范的问题,但总体上看在宾白中基本上用的是口语,而宾白用口语是元杂剧最明显的特点之一。由此看来,《东厢记》在宾白使用口语方面与元杂剧是相一致的,而且力图在自己的创作中模仿元杂剧的形式,但汉语毕竟不是作者的母语,在运用汉语写作的剧本中出现上述缺憾是可以理解的。

总之,《西厢记》自从传入韩国以后,产生了巨大的社会影响。在与《东厢记》的比较分析中,我们看到在题目、结构、角色、音律等方面,《西厢记》对韩国戏曲创作的巨大影响。尤其是在语言方面,汉文化在韩国得到进一步推广和传播,丰富了中韩交流的文化内涵。