(印第安纳大学 东亚语言文化系,美国 印第安纳州布鲁明顿47405)

段成式所编的《酉阳杂俎》现存版本里,《金刚经鸠异》是其中一部分,为《续集》第七卷。但作为佛教灵验故事集,《金刚经鸠异》有很强的宣教倾向,这一点与《酉阳杂俎》的其他部分有很大差别,它也被当作独立的作品流传收录。

在方法论上,笔者认为,叙事变异的分析当然需要做常见的历时比较,但除此之外,还必须做共时的比较。就段成式的案例而言,主要的分析当然在于检视《金刚经鸠异》里的故事与以前的《金刚经》灵验故事集(甚至其他佛教灵验故事集)相比有什么样的异同。与此同时,我们也需要考察《金刚经鸠异》里不同故事之间的关系,因为作为段成式所收集编纂的故事,它们也形成了一个自己的话语,我们必须既考虑这个话语自身的独立性,也考虑它与大的历史话语之间的关系。下面分几个方面来讨论《金刚经鸠异》里的历时与共时的叙事变异。

一、私人化与政治化

段成式的具体描述如下:

从故事的母题来说,段成式父亲的亲身经历与灵验故事的传统相一致。关于《金刚经》持诵者得到

段成式父亲的故事的主要叙事变异在于把这些母题与个人历史相结合。段文昌入蜀从事于韦皋幕府,这是他官职生涯的开端。持诵《金刚经》的神奇效应被放置在韦皋死后刘辟叛乱的情境中,这大概是段文昌所经历的第一个重大政治危机,夜归县城的危险还可以说是一般行旅都会面临的,而段成式再从叔因为反对刘辟而被杀,段文昌受牵连,幸存概率应该很低,神秘火炬与人语安慰帮他渡过难关,而他则归因于自己念经五六年的结果。不管我们是否可以相信段文昌的私人经验的真实性,这个故事把先前的灵验故事的母题私人化了。

这样的私人化有几个功用。第一,这提供了关于一个已故宰相的可能不为人知的早期个人经历。段成式称其父为“先君”,可见此时段文昌已逝世,这个故事因此是回顾过往的叙事。第二,这样的早期经历把后来的成功合法化。段文昌从一个貌似不可能的情境中死里逃生,这暗示他有神秘力量相护持,命定会成贵人,他后来的飞黄腾达则成意料中的事情。第三,反过来,段文昌后来的成功又进一步证明持诵《金刚经》的神奇效应,除了拯救持诵者于危难之中,也能保佑他们宦途顺利。第四,通过讲述他父亲的私人化的故事,段成式也暗示他的家庭得享福泽。他在结尾提供了很多细节,讲述自己如何在不同地方学习各个版本的《金刚经》注解,并且“日念书写”,这些细节揭示了他以父亲为楷模的宗教虔诚,并希望能像父亲一样收获神奇征应的心态。第五,他的父亲的经历也为他灵验故事集的编纂提供了现实依据。正因为受他父亲的故事所启发,他收集了更多的例子来为《金刚经》信仰宣教,父亲的故事正是他的集子的经验与道德的基础。

二、信仰的转变

在段成式之前的《金刚经》灵验故事集里主要是关于持诵者如何得到救助的叙事,他的《金刚经鸠异》当然也是这个主题,但他包括了几个主题稍有变异的故事,即在救助主题的基础上增加了关于不信者信仰转变的故事线,使得故事更加丰富。最典型的例子是韩弘和王某的故事:

这个故事里关于王某的部分属于传统的救助主题与情节,因为他长期读《金刚经》的虔诚与苦功,所以在他遇到生命危险的时刻,《金刚经》起了神奇的作用,让他免于必死的结局,并且一点被打的痕迹都没有。但是与此前类似主题的故事不同的是,王某连名字都没有,他在这个故事里其实是一个配角,这个故事的重点在于关于韩弘的部分,韩弘目睹了王某持诵《金刚经》的神奇效用,从一个不信佛教的人转变为《金刚经》的忠实信徒,每天都要写十张纸,积累了数百轴。故事还告诉我们:“后在中书,盛暑,有谏官因事谒见,韩方洽汗写经,怪问之,韩乃具道王某事。”也就是说,韩弘即便后来到了中书省作了大官,仍然坚持写经的习惯,并且是抓紧公事之余的空隙时间用功,盛暑也不例外。另外,当有人觉得奇怪,问起他这样做的原因,他把王某的经历讲述了一遍,也起到了宣教的作用,觉得奇怪的那个谏官明显是个不信佛教的人,或者至少是不信《金刚经》的人,就跟韩弘一开始一样。这个故事因此建立了一个从王某(长期信徒)到韩弘(新信徒)到无名谏官(潜在新信徒)的信仰传播的链条。段成式的结语虽然没有说明常侍柳公是谁,以及他的宗教信仰是什么,但是仍然传达了当时故事流传的部分信息,而故事流传就是信仰流传的重要途径。

但是韩弘所体现的其实是精英阶层或士大夫的模范,故事里他每天都坚持抄写十张纸的《金刚经》,这要求有读书识字的教育,也必须有书写的资源、精力与时间。对社会下层人士而言,这些条件属于奢侈之列。似乎是为了弥补这一个隐性的空白,段成式的《金刚经鸠异》收进了另一个有针对性的故事:

这个故事以一个地位低下的左营伍伯为主角,提供了另外一种从不信者转变成信仰者的模范。我们需要注意到这个故事强调他的“性顽”,也就是说,他天生语言学习能力有限,这一点上他与韩弘正相反,是他作为社会下层人士的标志之一。同时,强调“性顽”还有另外一个重要功用,左营伍伯只学会了念《金刚经》的题目,但即使就这么一丁点成绩,也让他得以脱离险境,安全归家,并且免于处罚。这个故事因此强调只要虔诚信奉,不管时间长短,以及实际上对《金刚经》的掌握与理解的程度如何,都可以得到救护。左营伍伯通过短短一天的努力所得到的益处,一点都不次于韩弘故事里读了40 年《金刚经》的王某所得到的。所以左营伍伯的故事告诉听众或读者,信奉《金刚经》的门槛很低,即使社会下层人士也完全可以参加,并且不用特别多的投入也能得到很高的回报。

左营伍伯的故事与韩弘故事互补,它们以不同社会阶层的不信者为描写对象,更精确地以这样的阶层为宣教的针对目标,考虑到了这些阶层的不同特点。士大夫阶层受过教育,读写经书不是问题,甚至有钱可以请别人抄写,所以韩弘故事强调他的坚持每天亲自抄写,以此来证明他对《金刚经》的重视与虔诚。社会下层人士受教育程度低,或者没有机会受教育,对他们来说,读写与理解经书可能是很大的障碍,所以左营伍伯的故事主要是降低门槛,强调像他这样的人也能够成为信徒,得到应有的好处。这两个故事互补,宣传不管个人的背景能力如何,人人都可以转变成为《金刚经》信徒的中心思想。在这一点上,这两个故事也与传达持诵者如何得到救助主题的其他故事互补,它们的独特贡献在于进一步暗示信徒的社群是对所有人都开放的,兼容并包,在《金刚经》信仰面前人人机会平等。

三、佛教内部的流派分歧

这一点可以从段成式《金刚经鸠异》里的一个故事看得比较清楚,其情节如下:

王翰的故事与这些例子相比,则属于变异更大的故事。虽然它也宣扬《金刚经》信仰,但它的特殊之处在于增加了佛教内部流派分歧的主题。王翰能够复活不是因为他持诵《金刚经》,而是因为推典是他的兄长,为他帮忙出力,让他得以明白自己被追到冥间的原因,并为他出谋划策,加以化解,而化解的方法着落于《金刚经》上。因为王翰是个外来者,对冥间的规则与价值标准毫不了解,他只能试探询问什么是可行的,他要为起诉他的牛、狗设斋及写《法华经》《金光明经》,其兄推典都说不可,最后他请求持《金刚经》日七遍,推典才说足够了。所以这个故事通过王翰作为圈外人的无知和其兄推典作为圈内人的权威知识来彰显《金刚经》。但是王翰的试探也说明当时设斋、写《法华经》和《金光明经》是普遍存在的实践,甚至在受大众欢迎的程度上超过了《金刚经》,所以这几个选择被列作是《金刚经》的竞争对象。这个故事在推崇《金刚经》上采纳了一个相当激进的立场,它不止宣称《金刚经》的效应远超其他几个竞争对象,甚而断言其他几种都不管用,只有《金刚经》才可以。这样的推崇自己、打击竞争对象的故事主题揭示了当时佛教内部不同派别之间的矛盾与张力。《金刚经》宣传者利用常见的“死而复苏”母题来扬此抑彼,也让我们看到了灵验故事的叙事变异在信仰派别竞争里所起的重要作用。

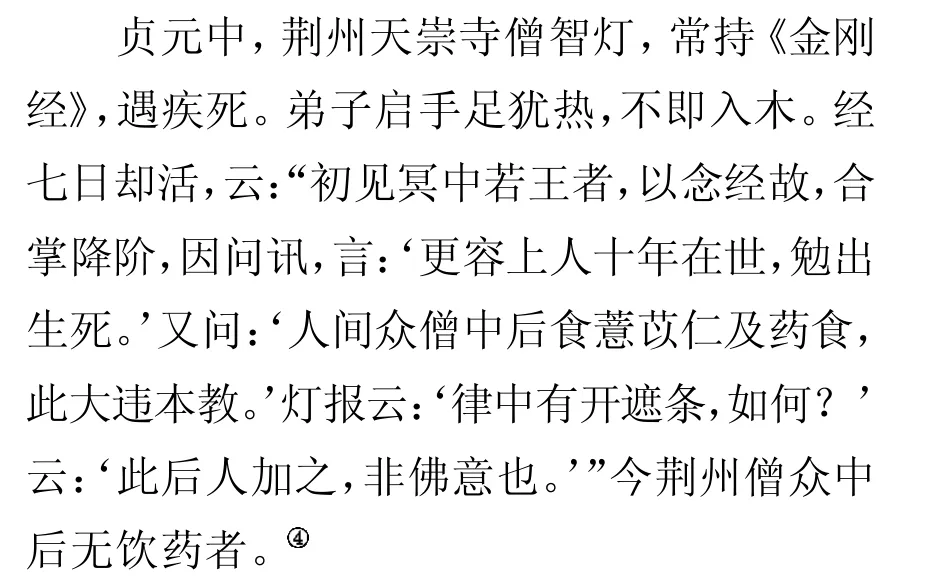

段成式《金刚经鸠异》还有一个“死而复苏”母题的叙事变异,代表的是另外一种类型的流派分歧。具体故事如下:

这个故事叙事变异的性质跟王翰故事相似,但是其目的在于参与关于僧尼戒律的辩论。完整的佛教戒律首次传入中国是在5 世纪初,北方有弗若多罗(Punyatr ta)、鸠摩罗什(Kum raj va)与昙摩流支(Dharmaruci)在404—409 年之间率先翻译、修订了《十诵律》,而410—412 年之间佛陀耶舍共(Buddhaya as)和竺佛念翻译了《四分律》;在南方,佛陀跋陀罗(Buddhabhadra)与法显在416和418 年间翻译了《摩诃僧祇律》,佛陀什(Buddhaj va)、智胜、道生与慧严在423 或424 年翻译了《弥沙塞部和醯五分律》。这些戒律之间并不一致,对它们的理解也有差异,所以初唐时僧义净亲自到印度去寻求他所认为的原初版本,他带回来并翻译了《根本说一切有部毗奈耶》,但是他的译作影响不是太大,因为差不多同时,在西明寺住持

四、俗家女性的宗教能动性

佛教灵验故事里也描述俗家女信徒,当然,这些故事里的女信徒并不一定就是真实的历史人物,即便她们是真实的历史人物,她们的信佛实践也未必就是故事所描写的那样,也就是说,我们不能把故事描写直接等同于历史现实。但是这些故事作为对俗家女信徒的表现(representation),对我们了解当时的大众观念有很大的帮助。

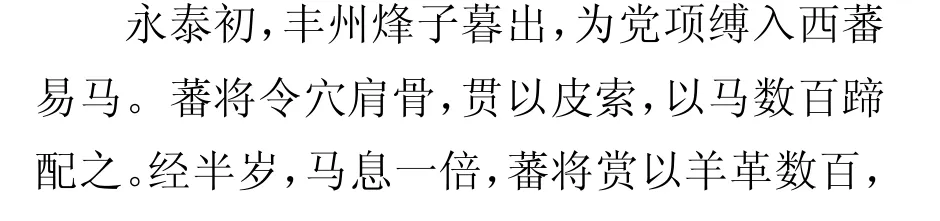

从《金刚经》灵验故事的传统来看,烽子的故事有几个方面的叙事变异。第一,大多数故事以《金刚经》持诵者为主人公,而这个故事以烽子为主人公,持诵《金刚经》的母亲则是次要人物,这样的安排起到了铺垫衬托的作用,烽子的惊险经历是一个困难重重、难以成功的情境,而由于《金刚经》的神奇效应,他得以平安归家。第二,大多数故事里,《金刚经》持诵者自身是功德受益者,比如病愈、死而复苏、脱离险境等等,而烽子的故事里,母亲是持诵者,烽子是直接受益者。这样的叙事变异成为这个故事性别特性的载体,烽子母所实现的正是母亲的性别角色,如果说女性通常是以喂养、教育、保护孩子的方式来实现母亲的角色,烽子母则以持诵《金刚经》的方式来保护孩子,因此故事所肯定的是对一个女性而言,《金刚经》信仰是她实现母亲角色的最好的表达,有通常的方式所达不到的神奇效应。另外,烽子身陷异国他乡,一般的母亲都会束手无策,但烽子母则通过寝食不废的执着念经救了她的儿子,与通常女性的活动与运作空间仅限于家庭内部相比,《金刚经》信仰让她的影响力延伸到了外部世界。

段成式的第三个故事里的女主人公被定位为一个妻子,具体情节如下:

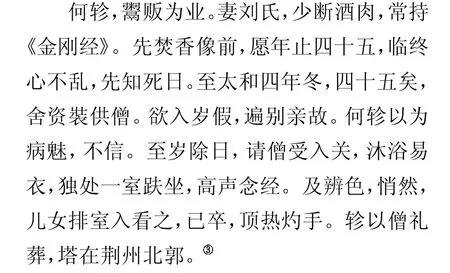

这个故事展示了女主人公的宗教实践,刘氏据说是“少断酒肉,常持《金刚经》”,在处理后事时捐助僧众,临死前“请僧受入关”,沐浴更衣,趺坐念经。从持诵《金刚经》则所求必应的角度来说,这个故事是符合传统主题的,但是它的叙事变异其实是最激进的。就像上面说到的,常见的《金刚经》灵验故事强调信徒们如何因为他们的信仰得以长寿,那些已经死去的还能够复活,继续在阳间享受世俗生活。与此恰恰相反,故事里的刘氏希望自己只活45 岁,虽然说故事的描述暗示了由于持诵《金刚经》的功德,她死后很可能会超脱到一个更好的地方去,但是她的结局其实是一种变相的自杀。

孟献忠的王氏故事里女主人公面临的鬼胎指向女性特有的生理问题,而段成式的烽子母与何轸妻刘氏的故事则侧重于女性的社会角色,这两个故事更深入地揭示了俗家女性在宗教实践中所面临的挑战与矛盾,以及她们的能动性。性与团体性的问题。由于鲁迅《中国小说史略》的小说史观的深远影响,大多数学者都倾向于把中古故事里的叙事变异归因为个别作者的艺术创造力,这样的解读是建立在现代小说创作模型的预设之上的。就段成式的《金刚经鸠异》而言,他的第一条关于他父亲的亲身经历的故事可以让我们清楚地看到其个人化与政治化倾向,叙事变异为提高他的个人与家庭声誉服务。但这能算作段成式的小说创作吗?笔者表示质疑,因为我们需要认识到,对宗教信仰者来说,灵验奇迹是真实的存在。段成式在第一条故事结尾的评论说明,他对父亲的亲身经历深信不疑,并且自己也在日常生活中努力践行《金刚经》信仰。他的第一条故事里所体现的新的兴趣点和个人倾向当然是为自己和家庭的社会地位服务的,但这并不等同于现代意义上的小说写作的虚构与创新。除了第一条故事之外,《金刚经鸠异》里的其他故事都看不出来段成式的个人倾向,它们所表达的新的兴趣点不一定是他的个人意见,而更应该被看作是他所在的佛教信仰社团的意见,展现的是佛教灵验故事的团体性。

结 语

通过对段成式的《金刚经鸠异》里的叙事变异的分析,我们可以看到段成式所收集的故事与更早的故事之间的异同,相似之处显示了佛教灵验故事传统的连续性,而差异之处则说明了新的故事对传统的创新,它们传达、探讨了新的兴趣点。这些新的兴趣点彰显了佛教灵验故事的个人

另外,段成式《金刚经鸠异》里的叙事变异也体现了佛教灵验故事作为一个话语(discourse)的核心特征。首先,在共时的层面上,佛教灵验故事具有文学性与宗教性相结合的特点。这些故事的主题都是以佛教的价值观为核心,从社会功用上说,它们主要起了宣扬传播佛教思想的作用,所以它们的宗教性可以说是毋庸置疑,而它们的宗教性是依靠故事特有的文学特点与艺术力量来传达的。与此同时,它们作为故事所特有的文学性并不会完全被宗教性所左右,因为在传达佛教信仰主题之外,它们的叙事还包含了很多关于人物、地点、制度、事件等等丰富的时代信息,这些时代信息可以透露其他的价值观或问题。比如何轸妻刘氏的故事里面所揭示的俗家女性宗教实践里的困境,是《金刚经》灵验主题之下潜藏的问题。

其次,在历时的层面上,佛教灵验故事的叙事变异展示了它们所构成的话语如何持续与更新,随着时代变化而保持其吸引力。我们上面提到段成式《金刚经鸠异》里新的兴趣点的个人性与团体性,这是从故事产生(production)的角度来说的。从故事接受(reception)的角度而言,新的兴趣点也给听众或读者提供了新的材料与角度,使得佛教灵验故事的话语与时代保持相关性。但是因为兴趣点的多样、片面的特点,这样的相关性也有其矛盾的一面。也就是说,这个话语既是理想化的,又是有裂缝的。理想化指的是其意识形态的设定与运作,比如对不信者接受佛教信仰的正面表现;裂缝指的是其透露的现实问题,比如俗家女性的困境以及佛教内部流派的分歧。正因为有理想化与裂缝的双重特征,佛教灵验故事作为话语才成为一个具有活力与适应力的传统。

佛教灵验故事的个人性与团体性,以及它作为话语系统的文学性与宗教性、理想化与裂缝的结合,都是其根本特点,所以我们在分析这一类材料时,就不能再局限于传统的领域分界(比如文学研究与宗教史研究的区分),而是应该力图发展跨领域的方法,这样的研究可以拓宽我们的视野,既对单个领域大有裨益,又能促进领域之间的对话,以开创新的研究方向。