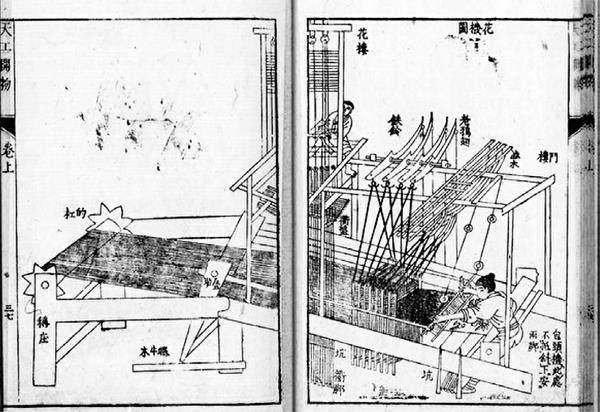

《天工开物》中的提花织机中间竖立部分是其关键枢纽,称为“花楼”

《天工开物》中的提花织机中间竖立部分是其关键枢纽,称为“花楼”一、本体

“劳作”对人的思想观念改变是潜移默化且根深蒂固的,其影响往往通过劳作工具来形成;而艺术创造同样也是一种“劳作”。因此,若要更好地理解古代丰富的人文遗产,就要尽可能地将其与相应的物质和技术考古相结合。其中,织造作为中国传统文化的重要载体,除了政治经济学上的意义,也在很大程度上影响了中国人的审美和思维方式。而我们能有《石头记》作为窥探这一领域的窗口,其意义更是多方面的。

服饰和织造品在古代社会长期以来都是阶级划分的象征,古人对于面料的使用有着严格规定;历来留下的古籍也大多是介绍其外观与相应的社会制度,而很少有对制作过程的介绍。因此可以想象,过去想要了解一些不对民间开放的面料是极为困难的。明代的工艺百科全书《天工开物》中,作者虽然已经对养蚕、缫丝、面料种类和染色技法都做了全面介绍,但对于真正复杂的御用织造品,依然无法窥其奥妙。宋应星在《龙袍》一节中写道:“凡上贡龙袍,我朝局在苏、杭。其花楼高一丈五尺,能手两人扳提花本,织来数寸即换龙形……工器原无殊异,但人工慎重与资本皆数十倍……其中节目微细,不可得而详考云。”

然而,在《石头记》中反复出现多次的“缂丝”(有些版本写为“刻丝”),正是用来制作龙袍的特殊工艺。作为历代的御用丝织品,缂丝在东汉时已经出现,到宋元时期进入艺术收藏,被称为“织中圣品”。与缂丝同样属于御用织造的还有南京云锦,它需要的织机规模之大、工序之复杂、人力之多、耗时之久,至今仍是纺织界的世界之最。宋应星没能详考的这类织物,却在《石头记》中如家常便饭一样出现,还能随手送人,如第五十一回:“凤姐命平儿将昨日那件石青缂丝八团天马皮褂子拿出来,给了袭人。”据此,后人常常认为作者写衣服只是为了显示贾府的泼天富贵,这固然也是原因之一,但更重要的是,为了小心回避描写当朝,书里的许多服饰是基于作者对织造物的熟悉而进行的象征化设计,有些甚至是男女错位的,是一种抽象写实,因此考察他的设计用意就与把握小说内涵有着深切的关系。而且作者对纺织品的描写远不仅限于服饰,据统计,还有靠垫、椅套、轿帘、香囊、如意绦、络子、结子、香巾、香搭、绣帕、床裙、杌套、包袱、桌围、椅搭、毡帘、花帘、荷包、网络、宫绦、缨络、丝涤……简直搬来了完整的织造品市场。因此笔者以为,这与其说是为了炫耀富贵,不如说是专业人士的就地取材与独特情怀。

通常来讲,小说中的人物服饰描写都是功能性的。例如《金瓶梅》中,衣饰的交代完全为剧情服务。描写潘金莲过生日时浓妆艳抹,其实是为了压李瓶儿一头:“上穿丁香色潞绸雁啣芦花样对衿袄儿,白绫竖领,妆花眉子,溜金蜂赶菊纽扣儿;下着一尺宽海马潮云、羊皮金沿边挑线裙子;大红缎子白绫高底鞋,妆花膝裤;青宝石坠子,珠子箍。”(第十四回)再如庞春梅的服饰前后有极大的变化,是为了凸显其随着委身于不同男人一路获得阶级攀升的现实。作丫鬟时是“头戴银丝云髻儿,白线挑衫儿,桃红裙子,蓝纱比甲儿”(第二十九回);到了守备夫人时,则是“上穿大红妆花袄,下着翠兰缕金宽襕裙子,带着丁当禁步,比昔不同许多”(第八十九回)。根据《中国古代服饰研究》考证,这些都是明中后期真实的妇女服饰。可见,《金瓶梅》中的服饰元素符合小说塑造人物的常规写实手法,无法看出作者对这些服饰本身有着格外浓厚的兴趣。与此对比的是,《石头记》对纺织品的描写却高度完备并极富有象征性,其特点主要有三。

第一,许多服饰的命名都遵循固定格式,包含工艺、颜色、纹样、材质、形制这五大要素。例如贾宝玉的“石青起花八团倭缎排穗褂”,王熙凤的“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄”,史湘云的“靠色三镶领袖秋香色盘金五色绣龙窄裉小袖掩衿银鼠短袄”,芳官的“玉色红青驼绒三色缎子拼的水田小夹袄”,等等。这些都像是一个专业人士记录服饰细节时出于严谨的习惯。如果我们打开故宫相关的服饰藏品目录,会发现命名方式也如出一辙,“蓝色缂丝水墨百蝶纹对襟皮坎肩”,“雪灰色缎袖四季花篮纹夹袍”,等等。

第二,作者善于用织物指代人物,营造关联性和宿命感。例如第四十回,贾母让人从库房里找出一种“软烟罗”送给黛玉做窗纱。根据《红楼梦服饰鉴赏》一书考证,软烟罗是江苏泰州出产的一种植物纤维染色织物,又称芙蓉衫或岫烟罗,产量很低,即便作为贡品也很罕见,故而贾母会以颇为自豪的口气说,“如今上用的府纱也没有这样软厚轻密的”。考虑到黛玉在群芳夜宴时抽到的签是“芙蓉”,且又与邢岫烟有着相似的气质,而且它的别名“霞影纱”也与“茜纱窗下,公子无缘”的谶语相衬,可见这一设计用心之深。再如,第七十七回写晴雯死前,脱下自己贴身的“旧红绫袄”与宝玉交换,死后,则通过秋纹、麝月之眼写宝玉穿着一条“血点般大红裤子”,立刻看出是晴雯的针线,因叹道:“真正物在人亡了!”从“晴为黛影”的角度看,这两个人物都是用红色系但质地不同的织物象征了各自的悲剧命运。类似的手法也多次出现在其他角色上,如妙玉、宝琴、湘云等。

第三,作者会用一些特殊的织造工艺增加戏剧张力。例如第五十二回,为烘托雀金裘的稀奇,假托其为俄罗斯国贡品,实际上,能够在织物中埋入孔雀羽毛和金线的正是江寧织造生产的御用面料南京云锦,故而普通工匠都不会织补此物,而晴雯却能将刺绣里补“界线”的方法加以运用,以显示其过人的聪慧灵巧;再有,第十八回元春省亲时正值过年,大观园里的花灯“皆用纱绫扎成”,百花则“皆用通草绸绫纸绢依势作成,粘于枝上”。纱绫本就是昂贵的丝织品,而通草花乃扬州贡品,用植物纤维脱水粘制,柔韧精细。以这些做大面积装饰其实比购置鲜花更为烦琐奢侈,因此元春还没正式参观就开始叹息破费,伏其隐患;又如,“送宫花”的名场面里,林黛玉的冷言酸语给人留下深刻印象。其实所谓的宫花并非鲜花或普通头饰,而是绒花,同样是一种丝织品。绒花的制作比绢花和通草花更为复杂,要先把蚕丝煮软,然后劈丝分成八股,再经过缠、捻、梳、滚、裁等方法作出绒毛感。绒花自唐代以来就是御用品,其工艺一直到清乾隆年间才为民间所知。因此,御赐的宫花对于贾府背景的暗示是不言而喻的,林黛玉会对此加以计较也就更加突出人物性格。以上这几种织造品,在当时就已非寻常,近年来因申请到了非物质文化遗产才被重新发掘。而曹雪芹对此不仅了解,还能加以化用,足见其精熟。

以上特征说明,纺织物在书中的作用远不止交代人物和渲染场面,更衔接着重要的剧情逻辑。从回目中即可见,每十回就至少有一次关键剧情以织物为重要道具,成为贯穿全书的线索—“送宫花周瑞叹英莲”(第七回)、“林黛玉误剪香囊袋”(第十八回)、“蒋玉函情赠茜香罗”(第二十八回)、“绣鸳鸯梦兆绛云轩”(第三十六回)、“琉璃世界白雪红梅”(第四十九回)、“勇晴雯病补雀金裘”(第五十二回)、“呆香菱情解石榴裙”(第六十二回)、“痴丫头误拾绣春囊”(第七十三回)。(第七、第十八回回目在程甲、乙本中均被改动,可见续书人不知织造品对于全书连贯之要害,笔者仍以脂评本回目为准。)

尽管关于曹雪芹其人素来有种种争议,但鉴于书中对于纺织品描写如此得心应手,我们依然无法将作者来自“织造局家族”这一标签从其多种可能的身份中轻易剔除。而且,作者对织造物所倾注的情感,也要远远超出其他物什,即便在与主线情节貌似无关的地方,他也喜欢使用与织造相关的材料来呈现。除了莺儿打络子、袭人缝扇套、探春做鞋面这类俯拾即是的生活场景,还有例如第十九回中,与茗烟偷行云雨之事的丫鬟万儿,其名称来源便是母亲“梦见得了一匹锦,上面是五色富贵万不断头的花样”,这一灵感应该来自苏州产的宋锦,其特点便是循环出现的万字底花纹,至今可见残片保留;还有第五十三回,本是贾府祭祖的大场面,作者仍不厌其烦地插入了一大段描写贾母花厅中收藏的某件稀世绣品,出自姑苏的一位绣娘,因她能以宋元名家书画入绣,人称“慧绣”。她死后,一些翰林先生为示敬意,将“绣”改为“纹”,一件“慧纹”在当时价值连城。这则故事其实也有原型,即上海松江在明嘉靖年间闻名遐迩的“顾绣”,出自露香园顾家的妾与儿媳妇等女眷之手。而作者特意用虚构手法以“纹”代“绣”,一方面以谐音呼应上回晴雯的超凡绣工,另一方面或许也有将文章与织造合并之用意。

脂批有云:“余谓雪芹撰此书,中亦有传诗之意。”然笔者猜测还有一个目的,是为了“传丝”—犹如《题帕三绝》正是书于丝织品上的文学。如果说诗歌表现了这些闺秀在精神层面的争奇斗艳,那织造品无疑是更广泛阶层的妇女生活中最为真实可触的媒介,也是被书写者长期忽略、轻视为“小道”的领域。而曹雪芹却精心营造了一个极为丰富的女红宇宙,不仅显得新鲜别致,也是以含蓄的方式对当时的社会价值观进行了某种颠覆。

上古神话中,纺织的先祖是黄帝的妻子嫘祖,嫘祖与女娲一样也是重要的母系文化符号。织造品在整个封建社会时期都与女性的经济价值和家庭地位捆绑在一起,因此小说把上、中、下三个社会阶层的女子都在纺织品上做了对应。千金小姐从事刺绣,丫鬟婢女从事织补,而更为底层的农村妇女则从事纺线。在关于巧姐的判词中,作者写道:后面又是一座荒村野店,有一美人在那里纺织。这虽然预示着没落千金的结局,作者对此却并无太多哀叹—巧姐的曲牌名为[留余庆],是十二钗中唯一逢凶化吉的幸存者。可见对于劳动阶层,作者怀着某种返璞归真的愿景。

曹雪芹以织物为材料,费他人所不费之功夫,使得小说丰富而独特。四十多回以后,贾宝玉已经开始懂事,并且越来越成为群芳的观察者、欣赏者、保护者,而不再是儿时那样贪恋于美色的拈花惹草之徒。他的这一成长轨迹正是一次次以织物作为道具完成递进的。通过织物,作者以平等的视角“看见”了不同阶层女性的真实生活,如实再现了她们的情感和思想,使“千红一哭”具有极为深刻的心理基础和社会意义。书中的女性群体并非像《源氏物语》那样只作为男性的恋爱客体而存在,也并非清代狭邪小说中被文人风雅亵玩的扁平人物,这也许正是织造既作为小说的材料本体,也作为其创作喻体的结果。

万历缂丝十二章福寿如意衮服,修复件现藏首都博物馆

万历缂丝十二章福寿如意衮服,修复件现藏首都博物馆二、喻体

寻找合适的喻体能帮助解码文学作品的写作逻辑,以厘清某些迷雾。西方文学评论常用“复调”来比喻小说结构,《戚蓼生序本石头记》中称其写法如“一声在喉,一声在鼻”,恍然也有复调音乐的意思。这启发我们可以从小说创作观念上“庖丁解牛”,然后会发现“谜底就在谜面上”,小说真正的结构特色恰恰蕴含在织造的秘密中—织物的经纬。

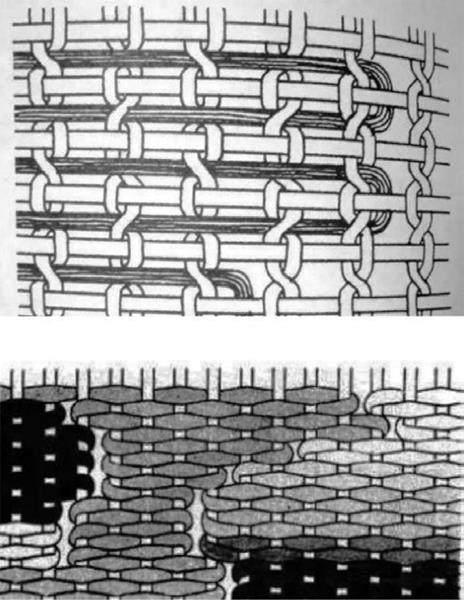

织造的核心技术是各类编织方法与相应使用的织机。大多数普通织物如绢、棉麻等使用的都是平织法,即“通经通纬”—提起奇数组经线,梭子横向织入纬线,再提起偶数组经线,梭子返回织入纬线。每次都用工具把纬线压实,重复这一组动作,经纬线就能依次交错相叠,彼此牵制固定,从而形成大面积的纤维。在黄道婆改良棉纺技术后,这种简单的平织棉布也很快得到推广,至今农村仍然能看到这类土布织机。基本原理虽然十分简单,一旦复杂化起来则使人眼花缭乱。例如明代出现的“挑花结本”织机在操作时则需要至少两人配合。先把经线按照图案需要分配为多组数列,以古老的结绳记事法穿过织机上的花楼,坐在花楼上的人会根据这一信息按照顺序提起不同组别的经线,下方织匠则配合用梭子从经线夹角中织入纬线,最终不断依循相应数列形成图案。一七九九年,欧洲的自动机械已经开始取代人力,法国工匠將挑花结本的原理转换为用打孔纸带的方式记录经线的信息(与滚筒八音盒原理相似),发明了机械提花织布机,并最终在西方科学革命的影响下产生了计算机语言中0和1的二进制算法。可见,“通经通纬”的织造原理,其实贯穿了人类迄今为止的技术史。

然而作为缔造了丝绸之路的民族,总有一些技术至今无法被计算机替代,那就是“通经断纬”。这一手法在《石头记》创作的年代亦在江南丝织业中发展到了顶峰。第二十七回中,写林黛玉因昨夜怡红院未开门正在独自生宝玉的闷气,笔锋一转,开始写探春宝钗看仙鹤。庚辰本此处有眉批曰:“《石头记》用截法、岔法、突然法、伏线法、由近渐远法、将繁改简法、重作轻抹法、虚敲实应法种种诸法,总在人意料之外,且不曾见一丝牵强,所谓‘信手拈来无不是是也。”甲戌本在同一页也有侧批:“横云截岭,好极,妙极!”在脂评本的多处还有如“背面传粉”“一丝不乱”“暗透”“下针”等形容。这些批语虽然至今难以考证其人,但都说明文本的炫目技巧显然引起了足够重视。其实这些技巧都与“通经断纬”有异曲同工之妙,不妨就以南京云锦和苏州缂丝为例来进一步解释。

云锦(上)与缂丝(下)的经纬线对比

云锦(上)与缂丝(下)的经纬线对比普通的单层平织物只有一层经线和一层纬线,缂丝也是如此。但是在穿梭子时,要根据颜色和图案的位置截断纬线,换上需要的颜色。如果把断纬去掉,那就只剩下经线了。所以缂丝更像是直接用丝进行绘画。由于那些表现图案的纬线通篇都要与经线紧密结合在一起,所以在制作龙袍时只要缂的面积足够大,就可以做到整件衣服浑然一体无须拼接,“天衣无缝”一词便来源于缂丝。云锦是多层织物,其经线的构成更复杂,由双股以套勾的方式连接起来,形成空隙,以便纬线穿过其中。纬线分为两种,一种是不截断的,组成底部纤维,另一部分则在需要显现妆花(即图案)的地方使用通经断纬织成纹样。所以,可以把云锦看作是在一块完整织物上进行浮雕,“锦上添花”一词便来源于云锦。

现在让我们再回到文本。小说中的谜语和谶语,就像云锦中的妆花,是叠加在底部织物上的。去掉它们其实对故事本身并不会有本质影响,只是会削弱色彩性和神秘感。而故事真正的底层逻辑则像纯粹的缂丝一般,通篇采用严谨的编织,因此完成后的正反两面图案是呈镜像的,这与风月宝鉴的正反照、贾宝玉和甄宝玉的关系也互相吻合。而在织物中间的夹层,则是被隐去的“真事”。尤其是当纬线安排得够密,经线可以被完全隐形在织物中。可见,小说的文本层次完全可以在这类高级织造物上得到对应。

那么在剧情的发展中时不时出现的截断与接续,以及脂砚斋所谓“草蛇灰线,伏延千里”,便也是对“通经断纬”的极佳注解了。长期以来,我们都用现代文学的“伏笔”来理解这一手法,但伏笔总意味着最后要“抖包袱”,而曹雪芹并无意卖弄悬念,因为结局明明早已透露了。可见,这一时断时续的手法,完全是故事本身在肌理层次上的一种需要—某种颜色的线头到这里剪断,连上另外一种颜色的线,当前一种线再出现时,不仅作为接续,也意味着新线索、新颜色的起始。如同对于缂丝来说,最考验织匠手艺的便是灵活使用那些缠在不同梭子上的彩色丝线,作者就像一位不停更换梭子的织匠,要仔细地安排这些颜色,使线条之间不仅形成一种此起彼伏的动态,动态之间也要和谐地“对位”。

颜色是与织造紧密相关的技术。随着古代宫廷绘画对色彩研究的发展,南宋时的缂丝出现了一项重要技巧—戗色,即同色系的丝线以由浅入深的编织,做出渐变的细腻效果,这样在光线不同角度的照射下,能出现某种立体感。这也正是张爱玲所谓红楼梦人物总是“参差对照”的原因。书中登场人物有三四百位,可谓千头万绪,只有用色系的概念来安排他们,从冷到暖,从浓到淡,故事才能纹丝不乱地进行下去。这样我们也就理解,为何作者有时会让截然相反的人物共用某种材料,又为何常常写一连串相近又不相同的人物—为了使得大红色显得重要,有时需要用对比色(如黛玉和袭人同天生日,又与宝钗共享判词),但有时就得佐以桃红、粉红、豆沙红等其他红色来过渡(例如与黛玉同色系的还有妙玉、香菱、龄官、邢岫烟等)。正如云锦老艺人有口訣云:水红、银红配大红。这用于小说中也正是人物设计上的戗色法,使得颜色产生许多微妙的差异,整块织物最终呈现出的色谱就能极为细腻。这可能是《石头记》所独有的一种写法,像是在强调某种类似视觉图案的形式美。

这一视觉形式上的用意在第四十二回末有一次明显的体现。书到此回,众裙钗的花样年华已迎来第一次尾声,然而这花团锦簇的场面中最显眼的符号,却是被黛玉讥讽为“母蝗虫”的刘姥姥。她作为一根粗质地的“纬线”,贯穿着从三十九到四十二整整四回的连续剧情,可谓贾府外的第一重要人物。通过她产生的精准对比,才使大观园中人人纤毫毕现。于是,当贾母命惜春勾勒下大观园盛会的美景时,宝钗不仅为她开出一份颜料单子,更是明确提出了要用“绢”来画。

宝玉道:“家里有雪浪纸,又大又托墨。”宝钗冷笑道:“我说你不中用!那雪浪纸写字画写意画儿,或是会山水的画南宗山水,托墨,禁得皴搜。拿了画这个,又不托色,又难滃,画也不好,纸也可惜。我教你一个法子。原先盖这园子,就有一张细致图样,虽是匠人描的,那地步方向是不错的。你和太太要了出来,也比着那纸大小,和凤丫头要一块重绢,叫相公矾了,叫他照着这图样删补着立了稿子,添了人物就是了。”(第四十二回)

绢画一直是唐宋宫廷绘画的代名词,其特点是难于晕染,绘工繁复,但效果细腻高雅,而且绢比宣纸结实耐久,更适合于描绘纪念性的大型场面。所以,作者借宝钗之口详细交代了绢画与水墨画的区别,并不仅仅是为了体现宝钗的见多识广,也是又一次体现作者所追求的艺术质地,不仅要像画,更要像如画的织物。正如书中许多次出现的“缂丝弹墨”,也是一种在丝织品上喷洒墨绘的复合型工艺。但续书作者显然并未领略这一点,在通行本中,“叫相公矾了”五字竟被删去。删去后的文意变成了直接在绢上作画,这显得极其外行。用来绘画的“重绢”是一种编织紧实的厚料子,画前要用夹具绷紧,再反复刷几遍胶矾水使之保持平直挺括,便于之后固色。胶矾水的调配比例需要专业工匠长期经验所得。因此矾绢这一环节通常不由画家本人负责,一般的小说也不会将这一步写入书中,可曹雪芹却一丝不漏地写出,方能体现其作为专家的品位—重工重彩、端肃妍丽。

如此,我们可以确信八十回后的这种断裂感并非吹毛求疵。如果说前八十回是一匹缂丝锦缎,后四十回犹如裂帛处被缝上了一块普通的棉布,质感落差极大。语言上的苍白还在其次,主要是写作逻辑被彻底改变了。因为续书人并不理解原作者的编织技术,他们看到的只是织物表面的图案,故而所耗费的功夫只是在“针线活”的层面,在缺缝处潦草地加以缝补(可又不具备晴雯补裘之慧力)。其实,如果以织造为参照物,前八十回的结构就能昭然若揭。

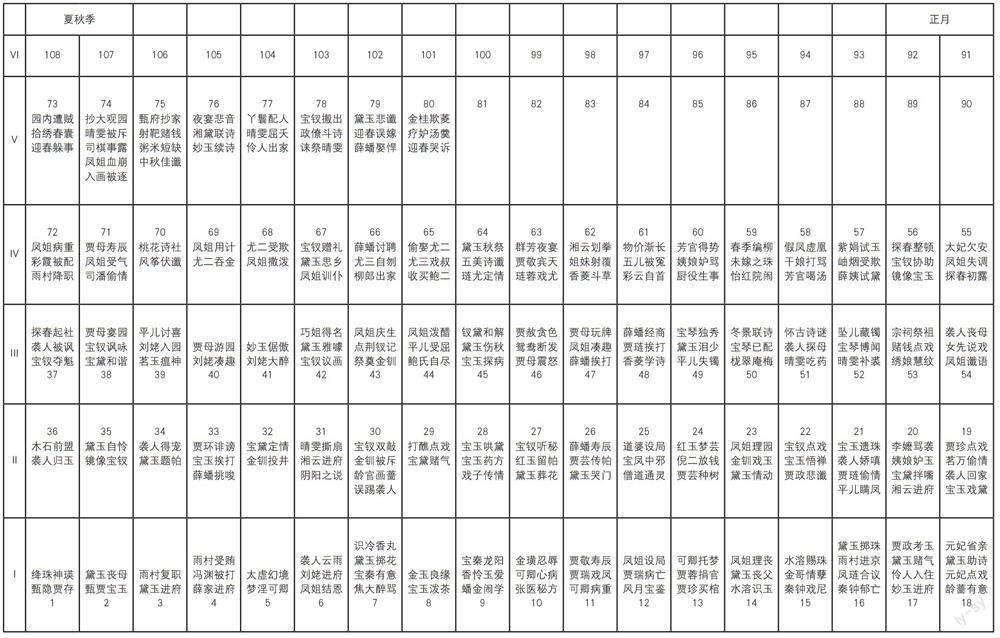

无论是何种织造法,都蕴含着经纬之间的交错游戏。笔者认为,曹雪芹把章回小说只采取偶数回目的这个特点,看作了经线的奇数/偶数互相交替。每一回的两个小标题,就仿佛云锦里互相交缠的一对对经线,而以偶数相邻的两回,也能组成一个更为完整的经线束。于是,故事的第一回就从甄士隐和贾雨村这对元概念即“真/假”出发,每两回为一组较为紧密的经线,共组成九对即十八根。全书以十八为“幅宽”,接着各种不同色彩的纬线横向穿梭,以往返的S形向上—而非向前进行。每十八回以重大剧情形成“断纬”,以便转换笔锋。书中的季节也正是每十八回从夏到正月,然后又从正月入夏或夏末秋初,如此形成循环。为了更好地说明这一结构,笔者列出一张全书章回经纬表格,并将每回的剧情加以提炼填充。请读者先想象自己正坐在一台织机前,经线是纵向的,纬线则是左右横向往返,再从下往上叠加的。

《石头记》经纬表

* 罗马数字表示行数,横向阿拉伯数字表示章回

* 罗马数字表示行数,横向阿拉伯数字表示章回如图表所示,“织匠”从最下方的I-1开始,从左往右进行,到十八回后再从右往左进行第II行,先组成一对纬线。如此来回三次后,应该共形成三对,即六行一百零八回(八十回往后是缺失的)。这三对大纬线,就是秦可卿死前预言的“三春去后诸芳尽”。“三春”并非随意虚指,也并非客观时间的三年,而是叙事逻辑里的三次循环。图表的左右最两侧,都是大剧情转换笔锋形成的“断纬处”。

在每一次循环内,大纬线又细分为许多小纬线,不仅在横向上此起彼伏、互相勾连,最惊人的是每两行形成上下相邻的田字格内,剧情也是紧密映衬的(如1、2、35、36)。例如,I-5、I-6与上方的II-31、II-32组成的这一大格,就有多个维度的对应。首先其主题都是关于云雨之事和阴阳之说。宝黛互明心迹的重要剧情,对应的是下方太虚幻境。作为对比色,金钏之死也与宝黛爱情成为对照,呼应秦可卿在梦中警告宝玉误入迷津。同时,宝玉与袭人偷试云雨,又哄着晴雯撕扇子,也折射出两者的命运对比;最后,湘云进府对应刘姥姥进府,也暗示着巧姐的命运类似湘云,“襁褓之间父母违”。再例如,III-39、III-40与IV-69、IV-70,这四回乍一看无甚联系,但若深入文本,我们会发现这恰恰是刘姥姥与尤老娘两条线的尖锐对比。刘姥姥以报恩之心二进贾府,陪着贾母等众人凑趣玩乐,得了一大堆赏赐,依然安分地回家种地,最终成为挽救贾府独苗的恩人;尤老娘却因攀附权贵,不惜退婚也要把女儿送入贾家做妾,结果落得人财两空。黛玉重建桃花社,是大观园中最后一次高雅活动,之后探春等人又放风筝,包含着对各自命运的提示,对应的则是刘姥姥入园,胡编了一个“雪里抽柴”的茗玉小姐,却让宝玉记挂当真,最后寻到一个瘟神的破庙。这些剧情既是雅俗上的对比,也是谶言的呼应,更是大观园从兴起到衰落的一个完整时间节点。可以说这样的对位实在是严丝合缝。

显然,这是一种兼顾横向与纵向的结构,但比起复调音乐更为复杂,因为复调的声部是一直往前进行的,而小说则以每两回为纵向、上下四回为田字格形成了往返行进的“重影九连环”,几乎可以看作一种长篇回文体,具有极为繁复而规律的图案,呈现出强烈的十八世纪艺术风格—第七回中,林黛玉手中在把玩的“九连环游戏”,也许正是作者在谜面上做出的暗示。

通观全表,如此高密度的呼应,很难认为是巧合。所以此表不仅有助于我們厘清书中的头绪,还可以理解有些看似闲笔的地方其实大有深意。例如宝玉、凤姐中邪这一回,对应的是贾瑞死于风月宝鉴,它们恰好都是书中仅有的两次在贾府中出现癞头和尚与跛足道人的章回;而醉金刚倪二放贷给贾芸,对应的是贾蓉捐官的腐败内情,同为一族,却有着悬殊的对比,暗伏了作者的兴亡之叹。甚至,我们还可以根据此表推测出那些没有明写的剧情,例如紫鹃是否承担了宝黛红娘的任务,最后像坠儿一样被赶走;而红玉与贾芸之间的私情折射的或许就是秦可卿死亡的来龙去脉……这些同一色系或互为补色的纬线,在经线确切的分配下,像三棱镜一样反射出丰富的内涵,为文本层面提供了极大的阐述空间。受篇幅限制,这里暂不展开赘述。

小型缂丝机台面

小型缂丝机台面在《南柯记》和《枕中记》这些以梦为壳的前人作品里,主角最后都要从梦中醒来才算结束,因此在“白茫茫大地真干净”之后,也应该还有一个梦醒时分的合理交代,让通灵宝玉回到青埂峰下,且甄、贾宝玉合二为一,最后众神归位。若根据图表的严谨性,此书的最后一回也应该与第一回互相对应,而不是像目前续书所写的让贾宝玉出家了事。甚至最下方与最上方或许也有某种更概括的呼应,由于缺失文稿我们无法断言,但是从目前已有的三分之二内容之镶嵌程度来看,这样的推测应该是合理的。

至此,我们或许已可辨认出《石头记》的又一创举—织造既是故事的材料,也是小说的结构逻辑本身。在人物刻画方面非常出色的《金瓶梅》经常被拿来与之做比较。若也以织物来比喻的话,《金瓶梅》更像是一幅精美的刺绣,虽然色彩华丽,造型逼真,但并没有“织造感”。明代小说尚未完全脱离话本和戏曲的影响,因此文本勾连往往是流水式的,无法产生立体且缜密的结构。《石头记》的出现,标志着小说家已经开始具有某种接近现代作家的创作自觉,殚精竭虑地探索着个性化、系统化的写作方法。

《石头记》最终断尾的命运,恰似一片躺在织布机上的遗留物。后人每每叹息这残片,将其抽丝剥茧或牵强附会,忙乱了数个世纪,提出无数主张和解释。但无论何种分析和推测,我们都不应该忘记它首先是一部文学作品,提供了一种强悍并富有启示性的写作技法。明定陵出土的万历缂丝龙袍经历十三年才编织完成,《石头记》呈现的亦是“十年辛苦不寻常”,以织造作为文法的绝技。

本文《石头记》参照版本为《脂砚斋重评石头记》甲戌本、《戚蓼生序本石头记》汇校本

二○二二年立秋

勘误:

本刊2022年9月号《说无名氏〈忆秦娥〉》一文,第14页左栏第1行“近八百年的大汉王朝”,此处“近八百年”应为“四百余年”;第15页右栏第9行“具纳须眉于芥子手段”,此处“须眉”应为“须弥”。特此更正,并向读者致歉!

《书城》编辑部