一

顺治十四年(1657)秋,泉城济南大明湖畔,杨柳叶始微黄,乍染秋色,呈摇落之态。一位二十四岁的新科进士,面对此景,不禁有所感触,于是写下了四首七律《秋柳》诗:

秋来何处最销魂,残照西风白下门。他日差池春燕影,只今憔悴晚烟痕。愁生陌上《黄骢曲》,梦远江南乌夜村。莫听临风三弄笛,玉关哀怨总难论。(其一)

王士禛(1634-1711)清禹之鼎《王士禛放鹇图》局部

王士禛(1634-1711)清禹之鼎《王士禛放鹇图》局部桃根桃叶镇相怜,眺尽平芜欲化烟。秋色向人犹旖旎,春闺曾与致缠绵。新愁帝子悲今日,旧事公孙忆往年。记否青门珠络鼓,松枝相映夕阳边。(其四)

白门衰柳,秦淮烟云,晕染着一层朦胧隐曲、凄凉感伤的哀情愁绪;吞吞吐吐、模模糊糊、欲说又止的语言,既无违于新朝,又能引发遗贤野老“一代兴亡”的感慨与共鸣……这组托物而吟咏南明旧事的律诗,遂哄传一时,流布于大江南北。

诗作者王士禛,号阮亭,又号渔洋山人,是清诗史上大名鼎鼎、领袖群伦的人物。顺治十五年殿试居二甲的王氏,先任扬州推官、礼部主事,再入翰林院,为国子监祭酒,后充经筵讲官,又入值南书房,最后任刑部尚书,跻身六部九卿之列,成为康熙皇帝“甚为优眷”的宠臣,“绝世风流润太平”的开国宗匠、诗坛盟主。其《秋柳》诗四首“实处转虚,空寂见巧”的风调,与比一般文人士大夫更精明世故的王氏,终其一生战战兢兢如履薄冰的“醇谨”个性若合符节。他的门人冯景就曾说他,居谏诤之职而不敢言,只是“循默而迁秩”。

王士禛后来大力提倡的“神韵”说,于此亦已显出端倪。“我朝开国之初,”纪晓岚等《四库》馆臣曾写道,“士禛等以清新俊逸之才,范水模山,批风抹月,倡天下以‘不著一字,尽得风流之说,天下遂翕然应之。”

王氏的《秋柳》诗,何以能够先后有数百人唱和,短时间内便得到天下之翕然响应呢?这自然与这组诗传达出的淡淡的朦胧的诗意韵味,大有关系。钱锺书《谈艺录》说:“夫自运谋篇,倘成佳构,无不格调、词藻、情意、风神,兼具各备;虽轻重多寡,配比之分量不同,而缺一不可焉。”而王士禛何以单单标举“神韵”,将“不著一字,尽得风流”推崇为诗美的最高境界呢?

作为一个辫发胡服、厚禄高官、得到康熙皇帝格外恩宠的词臣,王士禛作诗极力追求“超脱”,超越现实政治,刻意回避社会生活的抒写,盘桓且满足于歌功颂德、应酬赠答、咏怀古迹、流连光景的“风流自赏”的文辞当中。他所倡导的所谓“神韵天然”“不可凑泊”,亦即禅宗所言“不黏不脱,不即不离”,无非是清远、超逸、高妙、空灵的情趣和况味而已。与其在《香祖笔记》卷六所说的,“余尝观荆浩论山水,而悟诗家三昧,其言曰‘远人无目,远水无波,远山无皴”,意旨是一致的。王士禛曾称赏梅子翔的诗“风味澄夐,绝远世事”。他还说:“夫诗之为物,恒与山泽近,與市朝远,观六季三唐作者篇什之美,大约得江山之助,写田园之趣者,什居六七。”

钱锺书《谈艺录》又指出:“渔洋天赋不厚,才力颇薄,乃遁而言神韵妙悟,以自掩饰。一吞半吐,撮摩虚空,往往并未悟入,已作点头微笑,闭目猛省,出口无从,会心不远之态……将意在言外,认为言中不必有意;将弦外余音,认为弦上无音;将有话不说,认作无话可说……妙悟云乎哉,妙手空空已耳。”不能不说,“言中无意”“弦上无音”与“妙手空空”,的确点到了王氏的命门。对王士禛所谓“空无所有”,钱锺书还举例加以说明道:“渔阳固亦真有龙而见首不见尾者,然大半则如王文禄《龙兴慈记》载明太祖杀牛而留尾插地,以陷土中欺主人,实空无所有也。”

恐怕王士禛还并不仅仅是天赋不厚、才力颇薄的问题,更关键之处在于,他是一个服官四十五年,深蒙圣眷的御用文人。康熙十七年(1678)召对懋勤殿,康熙谕旨内阁:“王士禛诗文兼优,著以翰林官用。”随即以侍读入值南书房,其后一路春风,官运亨通。无论作诗论诗,他都不可能不被此种角色所规制、所束约。皇权专制独裁体制,至明清更加苛酷严密,清代尤甚。清王朝继四十天定鼎北京、四十年夺取全国的“武功”之后,又采取高压、利用、怀柔并施的政策,以血腥的文字狱和开博学鸿辞科的软硬两手,推行其博大恶辣的“文治”,逐步压服、震慑了广大汉族知识分子和民众。鲁迅说过,汉族士大夫的心灵和精神被清朝统治者驯扰愚弄之后,只剩下了“天马行空式的超然的性灵”。

“释氏言羚羊挂角,无迹可求。古言云羚羊无些子气味,虎豹再寻他不著,九渊潜龙,千仞翔凤乎?此是前言注脚,不独喻诗,亦可为士君子居身涉世之法。”王士禛《香祖笔记》卷一中的这段话,正可视为其人的“夫子自道”。可见他的处世哲学、人生之道及政治抉择,与其在诗艺诗学上的追求,其精神指向是完全相同的。

然而,偏偏有不识时务者,不满于这位“挟官位以为重”的炙手可热的宠臣,竟冒天下之大不韪,无所畏惧地对其发起了挑战。“可怜一曲《长生殿》,断送功名到白头。”时人的这句诗,指的就是此事。康熙二十八年(1689),佟皇后病死,按规定百日之内不得作乐。官居右赞善兼翰林院检讨的赵执信,在“国恤”期间“违制”,观看好友洪昇所编传奇《长生殿》演出,因而遭到礼部给事中黄六鸿的参劾,结果以“大不敬”销官,不到三十岁便废锢终身,此后息影田园五十载,蹭蹬落拓一生。

然而,一身傲骨、特立独行的赵执信,并未就此屈服沉沦而忘怀世事。后来他专门撰写了《谈龙录》一书,对弟子如群星捧月般景从景行的“泰山北斗”王士禛,发起了公开的论争。其实,作为王士禛的山东同乡及从甥婿,赵执信是很鄙视“以诗文致通显”的王氏的,更反感他利用自己的权位“笼罩群才,广于结纳”。他也早就察觉了王士禛的问题之所在。年轻的时候,他与洪昇都曾向王士禛学诗。那时他对王氏有关诗的见解,便开始产生了腹诽,也就是他在《谈龙录》自序中,追忆当时情形时所说的“心怦怦然每有所不能惬”。而赵执信特别服膺的,则是遗民诗人吴乔在其《围炉诗话》一书中提出的见解:“诗之中,须有人在”,并视之为“名言”。赵执信还对周昂“文以意为主,以言语为役”的看法深表赞同。越到后来,他对王士禛无“我”失“真”的诗风及“神韵”说的不满,便越发强烈,如骨鲠在喉不吐不快,遂有《谈龙录》面世。此著虽为薄薄一册,却以深沉的思想力量与锐利的精神锋芒,准确击中了王士禛的要害。

赵执信与王士禛公开谈龙论诗,堪称吾国诗史上一件具有重大意义的事件。清诗史专家严迪昌认为,《谈龙录》是“清代乃至历代以来第一部最不‘温柔敦厚的诗论”(《清诗史》,人民文学出版社2011年)。

二

《谈龙录》开篇便回忆起往事,有一次在王宅,赵执信和洪昇与王士禛一起谈诗论艺。孤傲清高的洪昇愤然于“时俗之无章”,首先道出了自己的看法:“诗如龙然,首、尾、爪、角、鳞、鬛一不具,非真龙也。”王士禛则立即“哂之曰”:“诗如神龙,见其首不见其尾,或云中露一爪一鳞而已,安得全体!”

桀骜不驯的赵执信,当即针锋相对地表达了自己的观点,“龙之首尾完好,故宛然在”,只不过是“恍惚望见者,第指其一鳞一爪”罢了,绝不可“拘于所见,以为龙具在是”!他的意见十分明确,就是认为王士禛所谓“云中之龙时露一鳞一爪”,并非“真龙”耳。

赵执信(1662-1744)

赵执信(1662-1744)王士禛以“一鳞一爪”,为“真龙”“全龙”,且充“神龙”,说穿了,也就是“取一端而概全体”,或“以割裂为美”。其实是以强调诗的形式美,来回避和排斥诗的真实性,以“一鳞一爪”来取代“全体”,与“失真趋伪”的儒家“《诗》教”,是一脉相承的。

《诗经》本来称《诗》,或“诗三百”,后来才被尊奉为“经”,于是乎也就具有了不容置疑的权威性和神圣性,成为垂教后世的“经典”。到了战国的时候,《诗经》又列入了儒家的“六经”之中。据说,儒家的祖师孔子,不但听过配乐演唱的三百零五篇诗歌,而且还对曲调不准的篇章一一做了校正。司马迁《史记·孔子世家》这样写道:“三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。”孔圣人还说过:“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。”《论语·为政》里的这句话,等于给《诗经》定下了一个基调,影响至大至深。《礼记》还记载着孔夫子的一句话:“孔子曰:‘入其国,其教可知也。其为人也,溫柔敦厚,诗教也。”到了后来,经过汉儒功利主义的解释和发挥,《诗》的研究也便全面地“经学化”了,并且形成了所谓“乐而不淫,哀而不伤”的“温柔敦厚”的“《诗》教”。闻一多在《匡斋尺牍》中一针见血地指出:“汉人功利观念太深,把三百篇做了政治课本。”

显而易见,《诗》三百篇,绝非是“思无邪”“温柔敦厚”“乐而不淫,哀而不伤”云云,所能概括、所能“蔽之”的。

鲁迅曾经指出,三百篇中“怨愤责数之言”多矣。钱锺书也认为,“三百篇中有直斥,有丑诋,词气非尽温良委婉。”鲁迅还说,二《雅》“或美或刺”,并非皆如《颂》那样“大率叹美”;《大雅》里还有《瞻卬》一类的“甚激切者”;“激楚之言,奔放之词,《风》《雅》中亦常有”。《小雅·四月》有句云:“先祖匪人,胡宁忍予?”对此钱锺书的解读是,自斥乃祖为“匪人”,其忧生愤世令人不能忍俊;然而,“儒生尊《经》而懦,掩耳不敢闻斯悖逆之言”,“苦心曲说,以维持‘《诗》教之‘温柔敦厚”。

意在维持“《诗》教”之“温柔敦厚”的“苦心曲说”,亦即钱锺书在另一处所说的“取一端而概全体”。显然这是罔顾事实的有意“歪曲”。此种“苦心曲说”的“歪曲”,实质上抹杀了文学的真相,遮蔽了文学性,把读者引入了思想艺术的迷魂阵。这一做法,被鲁迅称之为“以割裂为美”,即“往往是衣裳上撕下来的一块绣花,经摘取者一吹嘘或附会,说是怎样超然物外,与尘浊无干,读者没有见过全体,便也被他弄得迷离惝恍”了。

将先民在《诗》三百篇里发抒的喜怒哀乐、表现的悲喜歌哭,一言以蔽之地说成只是“思无邪”,从而弄出一个所谓“温柔敦厚”的“《诗》教”,恐怕也就是从三百篇里撕下一块令人“迷离惝恍的绣花”吧。

“歪曲”“苦心曲说”“以割裂为美”,在吾国诗话文论史上,可谓源远流长,大概算是一种痼疾吧。谈诗衡文,习于炫耀雅趣、标榜超然,喜为空腹高心之论,刻意营造象牙之塔,仿佛离社会现实越遥远、越超然,越超出人世间,越虚无缥缈、迷离惝恍、凌空高蹈,就越是好诗、好文学,就越高雅、越玄妙。

“以割裂为美”的毛病,也每每见诸文学史上常见的选本。鲁迅以为,选本在文学上的影响不可低估,“凡是对于文术,自有主张的作家,他所赖以发表和流布自己的主张的手段,倒并不在作文心,文则,诗品,诗话,而在出选本”。在谈选本之弊的文章里,鲁迅写道,选本总是经过选者的择取、删减和过滤的,甚至有时还加以批评,“提醒了他之以为然,而默杀了他之以为不然处”。

譬如萧统的《文选》,未收嵇康的《家诫》,很容易使读者觉得他只是一个愤世嫉俗,好像无端活得不快活的怪人;不录陶渊明的《闲情赋》,则掩去了他也是一个既取民间《子夜歌》意,而又拒以“圣道”的“迂士”。对于蔡邕,有的选家只取他的碑文,让读者仅觉得他是“典重文章”的作手,而不明白他并非单纯的老学究,也是一个“有血性的人”;而对于“采菊东篱下,悠然见南山”与“刑天舞干戚,猛志固常在”的同一个陶渊明,选家则常常抹杀他“金刚怒目”的一面,故意把他捏成了一个“整天整夜的飘飘然”。

曾有学者在诠释唐代诗人钱起《省试湘灵鼓瑟》诗时,有意割裂全诗,将“衰飒”说成“淳朴”或“静穆”,竭力标举“超一切忧喜,泯化一切忧喜”的“静穆”境界,并尊之为“诗美的极致”,认为“艺术的最高境界都不在热烈”,还说“屈原阮籍李白杜甫都不免有些像金刚怒目,愤愤不平的样子。陶潜浑身是‘静穆,所以他伟大”。鲁迅则以事实雄辩有力地反驳了这种观点,指出:历来伟大的作者,是没有一个“浑身是‘静穆”的,陶潜正因为并非“浑身是‘静穆,所以他伟大”。

揄扬“静穆”而贬抑“热烈”,分明可见“温柔敦厚”“思无邪”之“《诗》教”的深巨影响。鲁迅说:“凡论文艺,虚悬了一个‘极境,是要陷入‘绝境的。”“虚悬‘极境”式的談诗论文,也实在是“近乎说梦”的。从曹丕缥缈的“气”,到司空图玄虚的“味”,再到严羽以禅喻诗的“一味妙悟”,很多文论诗话,大都在形式主义迷宫里兜圈子。“羚羊挂角,无迹可求”也好,“水中之月,镜中之象,透澈玲珑,不可湊泊”也罢,皆如钱锺书所说“几同无字天书”。不管多么神秘、多么玄妙,也都无法切中诗歌创作脱离社会生活、回避政治现实、不能“放言无惮”“撄人之心”(鲁迅语)的致命缺陷。

三

明中叶后文坛出现了“公安”“竟陵”两派。公安派的袁宏道提出了“性灵说”。以钟惺、谭元春为代表的竟陵派,也主张“独抒性灵”。钱锺书在《谈艺录》中,把王士禛置于诗史坐标上,梳理了他作诗谈艺的来龙去脉,以为竟陵派对王士禛的影响较大。

他说:“清人谈艺,渔阳似明之竟陵派。”清人何焯《复董讷夫》有云:“新城(按:王士禛是山东济南府新城人)《三昧集》乃钟谭之唾余。”《唐贤三昧集》是王士禛所编的一部显示其诗学思想的唐诗选本。所谓“三昧”,是哪三昧呢?前文引述过他的一段话已经道出,“余尝观荆浩论山水,而悟诗家三昧,其言曰‘远人无目,远水无波,远山无皴”。

程青溪在给周亮工的一封信中曾说:“竟陵诗淡远又淡远,以至于无,叶荣木画似之。”这里所说的“淡远又淡远,以至于无”,与王士禛所激赏的“远人无目,远水无波,远山无皴”庶几近之。钟惺《答尹孔昭》有云:“兄怪我文字大有机锋。我辈文字到极无烟火处,便是机锋。”“极无烟火处便是机锋”,也给何焯所谓“《三昧集》乃钟谭之唾余”,提供了一个颇为恰当的注脚。

钱锺书《谈艺录》又云:“钟谭论诗皆主‘灵字,实与沧浪、渔洋之主张貌异心同。”钟惺说过:“诗至于厚,无余事矣。然从古未有无灵心而能为诗者。厚出于灵,而灵者不能即厚。古人诗有以平而厚者,以险而厚者,非不灵也,厚之极,灵不足以言之也。然必保此灵心,方可读书养气,以求其厚。”钱锺书颇认同这一看法,并以为严羽所谓“别才非学,而必学而极其至也”,意思与此是相同的。他认为,在这一点上,王士禛显然不及钟惺,钟“以‘厚为诗学,以‘灵为诗心,贤于渔阳之徒言妙悟,以空为灵矣”。

在《谈龙录》里,赵执信还提到了王士禛“素狭”,故吴乔以为王氏作诗“清秀李于麟(李攀龙)”。钱锺书对此的看法则是:“世人仅知渔阳作诗,为‘清秀李于麟,不知渔阳说诗,乃蕴藉钟伯敬(钟惺)也。”但实际上,王士禛“徒言妙悟,以空为灵”,并不如钟惺。

赵执信《谈龙录》还说,王士禛“酷不喜少陵”,“又薄乐天”。何以如此呢?无非是因为杜甫与“万方多难”的时代息息相关,他的诗是公认的“诗史”;白居易则主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,他写下的是“惟歌生民病”的“为民请命”之诗。恐怕也正由于如此,王士禛才被焦袁指为“蚍蜉撼大树”。据清人杨锺羲《雪桥诗话》续集卷三记载,焦袁“论诗黜新城,谓神韵一说,其毒比竟陵为甚,可谓蚍蜉之撼大树”。

“馆阁文章已尽删!”从旧营垒中脱身而出的赵执信,疏离了朝廷和权力,由庙堂回归乡里,走向山林,与官场、与权势从此一刀两断。尽管生活非常艰窘,但他对一度可能“复职”的机会,却全然不屑一顾。对赵执信来说,罢官解职的最重要收获,是得到了心灵的彻底解放与精神的自由独立,他可以在诗里尽情地抒写自己的喜怒哀乐和悲喜歌哭了。

“四海歌吟听未洽,怜伊在野独鸣秋。”(《闻蟋蟀有感》)“虽缘草成质,不借月为光。……君看落空阔,何异大星芒!”(《萤火》)“莫向官园争物色,深山始有万年枝。”(《栽檍》)赵执信的诗大都有违“温柔敦厚”的“《诗》教”,而往往以“常在野”的位置,由“冷处看”的视角,抨击时弊,揭露黑暗,诅咒恶政,直面民生疾苦,发抒真情实感,字里行间闪烁着批判的锋芒,蕴含着威武不屈的精神力量和孤特前行的人格光辉。在《题顾黄公景星先生〈不上船图〉》一诗里,他写道:“近代词臣那敢尔?礼法拘牵才委靡!” “不见圣朝爱士过唐明,诗人千里随船行!”则大胆抨击讽刺了康熙第五次南巡时那些纷纷颂圣献诗的文人。

“笔力锐入快出,直击鼓心,胜于阮亭”,朱庭珍在《筱园诗话》里这样评价赵执信的诗。乾隆十九年(1754),曾编过《国朝山左诗抄》的卢见曾,在为赵执信《饴山诗集》所作序言中写道:“余未亲侍先生,读先生之诗而见先生之真性情。当吾世而后,不乏奇怀尚友之士,以两公之论(按:指吴雯、陈恭尹之序)读先生之诗,并读千载以上之诗,谓先生与李、杜、韩、苏诸公长存天地间可也。”诗史家以为这是“公允而不夸大之辞”(严迪昌语)。

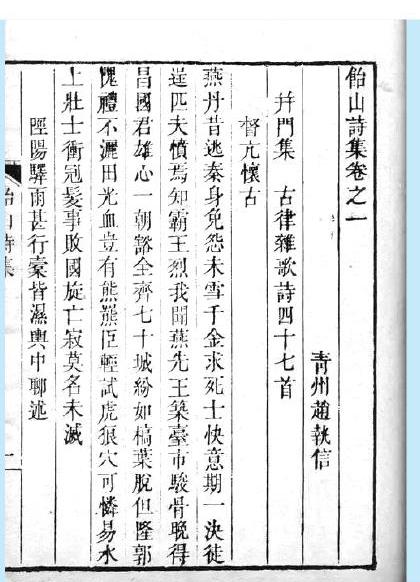

赵执信《饴山诗集》,乾隆刻本

赵执信《饴山诗集》,乾隆刻本落入社会底层、穷愁潦倒的赵执信,对遗民的节操和风骨由衷钦佩,并在诗中以“冰与雪”赞誉其品格。著名遗民诗人、“岭南三大家”之一的陈恭尹,是他的忘年之交。对平生抗直不惧权势的“吴中二冯”(冯舒、冯班),他极为敬服,称许冯舒诗中所表现的民族大义。据《常昭合志》载,“赵执信于近代文学家少许可者,见(冯)班所著,独折服,至具衣冠拜之。尝谒其墓,写‘私淑门人刺焚冢前。”可见,赵执信能写出有如空谷足音而又影响深远的《谈龙录》,实非偶然。

二○二○年四月六日改定于山海旅次之北窗下