至今仅见的盛成法国时期照片,底片经过改动(约1928)

至今仅见的盛成法国时期照片,底片经过改动(约1928)盛成(1899-1996)一九二○年到法国勤工俭学,一九二七年以法文写成《我的母亲》(Ma Mère),由于得到文学大师瓦莱里作序,出版后引来不少评论,名噪一时。万里外的中国也出现反响,吴宓时任《大公报》文学副刊主编,他亲自写了一篇长文《留法学生自传—我的母亲》,以整版篇幅介绍该书及其续集,并给予高度评价:“就其母亲一生的性情言论行事际遇,表见东方之灵魂和真精神,恰是为欧洲人提供了认识中国的一个形象视角。”如果他知道盛成在法国写作及出版的曲折经过,可能有会更多感触。

《和平中国》不和平

盛成在南部蒙伯利埃大学攻读蚕桑学和生物学,他热心政治活动,倾向无政府主义,爱好写作和演讲。一九二○年八月到法国才七个月,他就成为第一个给罗曼·罗兰写信的中国留学生。最初他以“同志”“老兄”“你”称呼罗曼·罗兰,到了一九二六年八月二十日的信,才改用尊称:“我将要出版《和平中国》(La Chine pacifique)两篇演说词,曾经在塞特市世界语工人小组上宣读过的。里昂《战争退伍军人》杂志社的朋友建议我向您请序。”

盛成致罗曼·罗兰的第一封信(1920年8月)

盛成致罗曼·罗兰的第一封信(1920年8月)世界语和反战是当时无政府主义者的潮流,《和平中国》以中国古代和平主义为题,批判西方侵略中国。

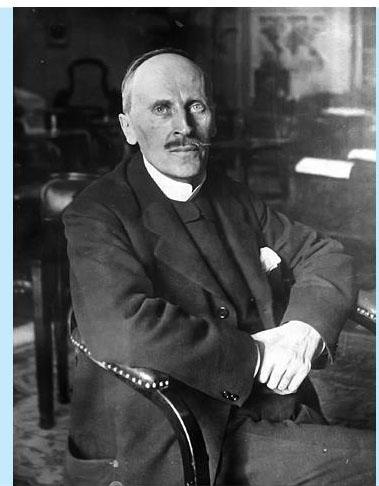

罗曼·罗兰是著名的和平主义者,对所有宣传和平主义的作品都很重视。他当时卧病在床,收到文稿后很快读完,不到十天便回信。他同意作序,但要求首先修改对基督教的攻击。没有想到这封信开罪了盛成,他写了一封怒火冲天的反驳信,拒绝修改。然后,他自信说服了对方,安静地等候序言。

等了两个月,写了两次催序信,没有得到答复。到了十月份,他从蒙伯利埃到巴黎,以南部学生代表身份,参加中国留法勤工俭学学生总会组织的争分庚款运动。罗曼·罗兰收到他的信后,热心支持,同时告诉他没有时间替《和平中国》写序。盛成收信后没有反应,原来他在筹备会议上遇到了麻烦,由于领取法国外交部的助学金,他被人指责卖身给法国政府。“因为这些误解,我不得不拒绝了一九二六至一九二七学年的助学金,并且退回已经收取的第一季度部分,以免惹人猜疑。”(盛成致罗曼·罗兰信,1926年12月13日)

在盛成离开巴黎之前,罗曼·罗兰把他推荐给国际妇女争取和平与自由联盟,参加明年夏天的联盟年会,又让法国分部主席杜修纳夫人与他见面,转达邀请。出乎意料,盛成回到南部过新年,寄来一封古怪的贺年信,不仅拒绝邀请,还诸多嘲讽,形容参加者是“善唱的鸫鸟,肥胖的麻雀,夜出的猫头鹰,和平的鹰”,如此等等。原来这时他已经解决了《和平中国》的出版问题,出版社同意另找人写序。罗曼·罗兰还以为这是青年人不够成熟,在回信中责备了几句,仍然期望他改变主意。没有想到盛成几个月来积聚的各种各样不如意的情绪,此时汹涌而出,写了一封长信逐点反驳,越说越起劲,最后翻出写序旧事来,指责对方言而无信,要求“文明人应该道歉”。

罗曼·罗兰这次生气了,以一封措词严厉的短信答复:

我拒绝为你的小册子写序言,因为其中表现了一种对基督教的狭隘无知,夹带着仇恨。因为我的意见没有使你改变初衷。

我不受任何宗教或世俗信仰的约束,但我要求尊重西方或东方的高度精神价值。我拒绝助长亚洲的排斥异己或不理解,这与欧洲的不理解和排斥异己同样有害。

盛成法文演讲集《和平中国》(1927)

盛成法文演讲集《和平中国》(1927)当时复印技术不发达,罗曼·罗兰的回信没有留下副本,一九二六年至一九二八年间写给盛成的七封信,大部分用来指导和规劝他,如果收信者不公开,永远没有人知道内容。一九六六年,盛成重到法国居留,把珍藏的罗曼·罗兰回信全部赠送给法国国家图书馆,让公众阅读,信件打字文本的页端注明“根据盛成在一九六九年转交的影印抄录”(copié sur photocopie transmise par Cheng Tcheng en 1969)。在这件事上,盛成表现出过人的度量,对罗曼·罗兰的说话不以为忤,反而希望能够永远保存下来,他意识到这些书信是重要的历史见证。

在当時,这封信似乎起了作用,盛成改变主意,接受了赴会邀请。但是他很快就遇到更大的烦恼,由于被迫退回法国助学金,失去主要的生活来源,要向家庭紧急求助,又要替人补习来补充。这种先勤工后俭学的日子,他从来没有试过,仅仅坚持了五六个月,就决定抛弃学业,中止已经开始的博士论文,打算离开法国,去苏联的莫斯科中山大学。

一九二七年八月,他从蒙伯利埃出发,前往巴黎。在罗曼·罗兰的催促下,他打算首先绕道去日内瓦,参加国际妇女争取和平与自由联盟的年会。罗曼·罗兰在闭会前三天的九月五日到达,盛成第一次和他见面:“我与罗氏,通信结交己七年,至今方相识,我们在花园草径上,走了一刻,多少人全来围他,伟大的生活,实在是不好受!”(盛成《海外工读十年纪实》,下同)

罗曼·罗兰六十寿辰照片(1926)

罗曼·罗兰六十寿辰照片(1926)会议在九月八日结束,盛成与在年会上结识的加皮夫人(Marcelle Capy,1891-1962)乘搭同一趟火车去巴黎。

在巴黎,他得到加皮夫人的慷慨帮助。她本人是作家,在瑞士聚会的晚间活动时,曾经听过盛成朗读《我的母亲》片断,于是建议他整理成书,好拿去出版社换钱。她让盛成到自己家里来工作,向妹夫借来打字机,教他打字,一式五份,打成后为他“斧削了一下”,让他去寻找出版社。在此期间,盛成没有收入,“加皮夫人叫我到她那里去吃饭,无论中晚。她说:‘我们有饭大家吃!”

提到出版,盛成首先想起罗曼·罗兰,书稿还未整理好,就赶紧在九月十三日发出一封长信,开头以瑞士年会作话题,说了一大通话,然后进入正题:

我正在写《我的母亲》,打算不日完成。……我有责任向法国和欧洲公众介绍我的母亲。我不知道如何着手。你是否愿意能够在这方面给我一些指点,以助《我的母亲》出版?请告能否寄上手稿。

回信很快来到,但复信人不是罗曼·罗兰,由妹妹马德兰代书,建议他去找《欧洲》月刊的出版商里德印书局。罗曼·罗兰移居瑞士后,不再踏足法国,马德兰则每到年底,都去巴黎会见亲朋戚友。回信后不久,她到巴黎,约见过盛成,请他吃了一顿饭。

瓦莱里序言幕后

一九二七年十二月底,盛成一封信寄到奥尔加别墅,像前一年那样,又是一封古怪的贺年信,以抒情诗形式写成,通篇充满“沉默”两个字。

……

沉默是一首美丽的乐曲,阴影是一张美丽的图画。

在沉默中,我更单纯,更真实,我是我自己。

在阴影中,我看见自己头上罩着一个光环,单纯由颤动的泪珠连续组成。

……

沉默也会表达。

表达我的心灵和情感。

……

我的沉默把那些平庸的人,但受过“高等教育”的人的轻藐和不快埋葬在我心底……

盛成的“诗意”从何而来?原来在这两个多月中,盛成的命运发生了戏剧性的变化。

他在等候罗曼·罗兰回信的同时,拿着几份稿件到不同出版社碰运气,没有一家愿意接受。倒是加皮夫人明白法国的情况,在知道这一切后跟他说:

瓦莱里在巴黎寓所客厅(20世纪30年代)

瓦莱里在巴黎寓所客厅(20世纪30年代)她问:“你还认识些甚么伟大人物?”

我说:“皮育克乔治,罢儿比斯—他在俄国—以及《进化杂志》之加邦底野,这都是我所认识的左派伟人!”

她说:“这些都是无济于事的人物,你还认识甚么伟大人物。”

我说:“我曾同瓦乃理氏通过信。”……

加皮夫人读完了瓦氏的信,叫道:“你的救命星到了!”

瓦莱里(Paul Valéry,1871-1945)是著名诗人和作家,他的家乡在塞特,就是盛成求学的地方。这年五月,瓦莱里回乡料理母亲丧事后要返回巴黎,盛成在蒙伯利埃车站瞥见他,寄了一首诗给他表示吊唁。对方按礼节写了一封复信,盛成一直带在身边。

加皮夫人拿了笔与纸过来,不由我分说,叫我坐下,写这封李白上韩荆州的书。

……我信写好了的时候,加皮夫人念过一遍,她在提囊中,拿出五法郎,叫我去发快信。信是去了。回来之后,加皮夫人,又签了一张支票交给我,我先后已用了她八百法郎。

瓦乃理接信之下,他正启程赴英,到牛津大学去演讲,他嘱书记给我回信。他回来之后,我去看他。

话说得很简略,实情更为复杂。瓦莱里有一位好朋友莫诺(Julien Monod,1879-1963),酷爱文学,对瓦莱里尤其崇拜,两人结识后成为莫逆之交。莫诺为瓦莱里处理不擅长的日常事务,连带财务、稿费、出版合约也包揽下来,部分信件由他作答。莫诺的忠诚完全没有条件,只有一个愿望,收集他的偶像的所有作品版本,以及来往书信和传媒评论,建立一个瓦莱里博物馆,传之后世。他的收藏如此丰富,超过一万两千种,成为研究瓦莱里的无价之宝,现在保存在巴黎杜塞文学图书馆,研究者称之为瓦莱里典藏室(Valeryanum)。

典藏室有一本莫诺整理的资料集,题名《〈我的母亲〉研究》(?tude pour Ma Mère),里面收集了有关的盛成书信、自撰生平、瓦莱里序言手稿、打印稿和排印稿,以及报刊评论的剪报等,都是原件,装订成一册。盛成的第一封来信也在资料集中,写于一九二七年九月二十日,直截了当请求出书。这类信件几乎每天都有,自然不会得到正面的回应,莫诺代为答复,介绍他去找布萨尔出版社(?ditions Bossard)。但盛成锲而不舍,一次又一次来信,既写给瓦莱里,又写给莫诺,反复请求帮助,又提議把瓦莱里的诗歌《海边墓园》译成中文。

到了十一月四日,他寄来一封信,开头是一首诗,悲叹鞋子破了,没有吃,没有喝,没有钱交租,面临被逐出旅馆的命运,最后两句呼喊:“精神万岁!打倒物质!”瓦莱里在十五日读到这封信,触动了恻隐之心,在二十一日第一次以自己的名字复信(打字信),首先责备他“你在信中强迫所有打扰你的声音停下来,好让你听到自己高呼‘精神万岁的叫声”,然后好言安慰,建议他自行去找出版社。信后还有一段附言,嘱他带此信去见著名的《新法兰西杂志》主编,希望能选用一些章节。

十二月一日,盛成再次来信,诉说路路不通,希望能与瓦莱里见面,请他“写几行序言”。可能像《和平中国》一样,他在接触出版社过程中,曾经提到瓦莱里的名字,出版社不会错过建议他请序。

在这封信第一页上端,有莫诺以铅笔留下的笔迹:“五日复信,同意一封序言信。”几个星期之后,十二月二十一日,瓦莱里在家里接见了盛成。见面后第二天,盛成首先写成那封给罗曼·罗兰的“诗意”贺年信,再越一天,才写信感谢瓦莱里。

对文学史家来说,瓦莱里这样的举动不常见,数十年后,雅雷第教授在二○○八年的《瓦莱里传》里写道:“这一次,这篇序言不属于那些他心甘情愿大量撰写的序言,为了应酬,或者为了糊口(besognes alimentaires)而作出牺牲,而是一个真正的友好举动。”瓦莱里对盛成的帮助不限于写序,盛成曾回忆说:“其实瓦乃理为人,非常诚恳!他低声对我说:‘你没有钱时,可来对我说。”还有另一个没有记下来的更大帮助,瓦莱里把好朋友班乐卫介绍给他认识。

勤工俭学留学生都知道班乐卫(Paul Painlevé,1863-1933)的名字,这位知名的数学家在法国政坛很活跃,多次出任总理和内阁部长。他对中国很友好,在他的推动下,法国同意仿效美国,把退还的庚子赔款资助中国留学教育,并且成立巴黎中国学院(L?Institut des Hautes ?tudes Chinoises de Paris),这个机构存在至今,官式译名汉学研究所,隶属法兰西学院。他曾在一九二六年访华,接受北京大学颁授名誉博士学位,成为得到这种名衔的第一个外国人。

班乐卫当时担任中国学院董事会主席兼院长,学院开设七门课程,其中“中国科学”一直未找到合适人选,暂时以讲座形式进行。为了解决盛成的经济困境,班乐卫出面让盛成得到这份工作,讲题“比较蚕桑学”,从一九二八年三月开始,每周两次,至五月结束,总共二十四次,酬劳一万八千法郎,几乎等于大学教师的两年薪金。他从南部到巴黎时口袋里只有三十法郎,这不啻是一场黄金雨,他写信给莫诺说:“以前我站在干涸的泉水前嘴干唇焦,现在面对一个大海。”讲座名称很清楚,比较西方和中国的蚕桑业历史及现况,但是盛成另有想法:

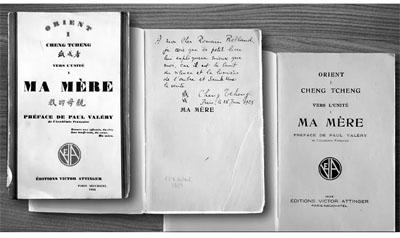

盛成题赠罗曼·罗兰的《我的母亲》(1928)

盛成题赠罗曼·罗兰的《我的母亲》(1928)先一日,已有人对我说过,我的课,不能草率从事。还有人说,近代的中国青年,不知中国。啊唷,我的肩儿要硬些才好,不然,担当不起啊!还要我这黄帝子孙,不要丢了世界学府巴黎大学的面子。真难真难。

那末,我就来讲《易学》,“夫易,圣人之所以极深,而研几也。唯深也,故能通天下之志。唯几也,故能成天下之务”。

讲这没有西方人能了解的中国科学!

他特别为“还有人说,近代的中国青年,不知中国”这一句加了一条注解:

恐怕是白希和先生说的。相传有一位中国某大学教授,到巴黎大学预备博士论文,文成而不可印者再,最后人情面子,將这篇论文通过了,因此白希和对新博士有感而发,此一网打尽惊倒华山之论!

白希和这句话在当时的巴黎汉学界引起很大波澜,恰好出现在聘请盛成的时刻,甚至有人流传,这是学院循例向白希和征询聘请盛成意见时的回答。

《我的母亲》前台

讲座大约在五月底结束,瓦莱里也在这个月的二十一日寄出《我的母亲》序言。这本书早已排好版,序言一到,不出一个月,便在六月印制完成上市。一九二八年的瓦莱里,经常代表国家参加国际文化活动,被视为法国的官方作家。盛成的作品在他的序言护航下,加上这是在陈季同之后,第一本中国人以法语撰写的当代中国题材作品,在文坛上引起的反响超出他本人的预料。本来准备书出后便回国,看到这种情况立即决定推后出发日期,留下来推销这本书。

最早的推广活动通过莫诺的人际网络,盛成接到比利时和瑞士一些讲座邀请,而阿丁阶出版社的母公司在瑞士,也为他在瑞士安排一些活动。早在当年七月初,盛成寄了一本《我的母亲》给罗曼·罗兰,这本书现在收藏在法国国家图书馆手稿部,扉页有盛成的题辞:

送给敬爱的罗曼·罗兰:

我相信这本小书比我自己的解释更清楚,因为这是沉默的声音,黑影的光明,神圣的“一”:真理!

盛成

1928年6月28日于巴黎

仍然充满弦外之音,但是书到得不是时候。这一年六月,罗曼·罗兰旅次巴黎,得了感冒,引发支气管炎,回到瑞士后感觉很疲劳,在七月初住了半个月疗养院。出院后没有回家,由玛德兰陪同直接前往洛桑附近的瑞吉山。此山高不过一千八百米,二十五岁的歌德在一七七五年登上此山,惊其美景,封其为“群山之后”,令此山成为十九世纪欧洲最著名的登山圣地。罗曼·罗兰爱其清静,可以集中精神整理关于印度的文集。玛德兰负起秘书之职,替他回复每天一大堆的请求信件:改稿、求序、画肖像等等。八月中旬,盛成来信告知即将到瑞士宣传《我的母亲》,并追问是否接到赠书,罗曼·罗兰例外亲自答复,给他最后一次劝告:

我想你最好返回中国,而且刻不容缓。……革命中的国家变化极为快速。今天的中国不再是孙逸仙的中国,更何况孔夫子的中国。这一切已成过去,我们不需要以过去来创造今天!今天才重要。你要去那里重新接触现在的中国,留心倾听,成为它的现在声音,用来和欧洲的声音对照!你在巴黎或者伯尔尼是听不到的。

盛成没有即时反应,过了一个月才写了一封简短的回信,像过去那样,否定罗曼·罗兰所有观点:

今天晚上,我要在洛桑演讲“一个中国人眼中的中国”。

地球人比火星人更理解地球。因为地球有自己的历史和起源。地震不过是一个短暂的事实。物理学家看不到棍子在水中歪斜。

我不久将出发到中国去。

地球人爱地球,因为他要单独承受地球的灾害。

只要把信中“地球人”换成“中国人”,“火星人”换成“西方人”,便知道盛成在说西方人不了解中国,外国人描绘的中国不是中国,只是中国的“地震”。中国人不需要西方人,自己可以解决自己的问题。自此之后,罗曼·罗兰再没有回答盛成任何来信。

三个月之间,盛成从一个无名的中国人,成了巴黎知名一时的人物。最初被聘为中国学院讲座教师时,还有点战战兢兢,自知没有博士文凭,在致莫诺信中谦称“夸张的教授”(professeur “emphatique”)。等到作品印出来,传媒热闹了好一阵,他相信已经成名,炎夏天气,不辞劳苦跑到瑞士兜圈子,因为“名人处处要到,才得出名,更出名”。

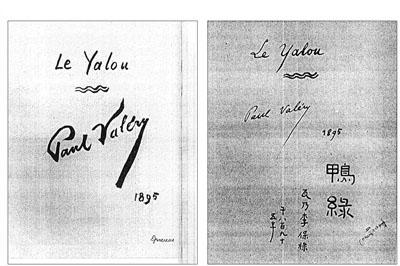

左:瓦莱里《鸭绿江》自印版封面,右:盛成书写的中文标题

左:瓦莱里《鸭绿江》自印版封面,右:盛成书写的中文标题实际情况不如想象那么简单。盛成在九月十日到达日内瓦,直到十九日写信给罗曼·罗兰的时候,还没有举行过一场演讲。他在给莫诺的信中私下诉苦,邀请他来的教会组织临时取消了活动,交给他一个信封,内有五十瑞士法郎,约合二百五十法郎,作为报酬,相当于来回路费。很可能组织者在最后一刻,才发现他反教会的激进立场。

法国漫画盛成,《欧洲人》周刊访谈插图(1929)

法国漫画盛成,《欧洲人》周刊访谈插图(1929)但是他不甘心白走一趟,自行安排了另一场演讲会,赶制广告传单派发,在给罗曼·罗兰的信中也夹上一张。上面没有讲座的组织者名字,只有售票地点,那是一家旅行社。由此看来,这是盛成自费租赁场地,由旅行社代售门票。

踏进一九二九年,盛成在巴黎已经无事可做。一本新书的寿命不过几个月,过后就要把书店橱窗的位置让给更新的书。他在四月离开法国前往中东,三个月后,他写的續集《中国革命中之母子》(Ma Mère et Moi à travers la première Révolution chinoise)出版。这一次,再没有瓦莱里序言,传媒回复到对待不知名作者的态度,只有简短的出版消息。

盛成返回中国后,继续给两位大师写信。一九三四年十二月,他为了“故宫盗宝案”的调查工作再到欧洲,详细的经过记录在一九九三年出版的《旧世新书》中。据该书所述,他在一九三五年三月初路过瑞士,“十二日早晨,我见到了瑞士女画家玛莎·苏黎士,并住在她家。……我原打算去看罗曼·罗兰,但玛莎说他已不住在瑞士,回法国去了”。罗曼·罗兰四年后才迁居法国,这条消息不知从何而来。盛成还见过“奥地利母亲”鲍楷诗夫人和阎宗临夫妇,他们都在奥尔加别墅出现过,盛成没有向他们查询,错过了和大师见面的最后机会。

盛成三月下旬去看了瓦莱里,“当时徐悲鸿托我带了一幅画送他,是经亨颐的水仙。还有梁宗岱带给他的两方图章,一阴一阳。……他希望我有机会时把他在甲午战争时写的《鸭绿江》译成中文。当时他在哈瓦斯当秘书。我看了这篇文章之后,才晓得他对中国的认识,对中国文化的融化实属惊人。难怪他在写《我的母亲》序时下笔万言”。

一九三一年刘海粟欧游归来,宣布一九三四年再往欧洲举办中国绘画巡展。徐悲鸿知道后,抢先在一九三三年来欧举办中国近代绘画巡展。出发前,盛成把他介绍给瓦莱里和莫诺,帮助他顺利举办了巴黎展览,经亨颐的水仙画就是感谢礼物之一。

至于《鸭绿江》(Le Yalou)一文,这是瓦莱里一八九五年的旧作,一九二八年为盛成《我的母亲》作序时,翻出手稿印刷了三十份,以私人征订方式出售。巴黎杜塞文学图书馆收藏的一份夹着一张散页,上方瓦莱里手写的书名及签名,下方三行直写中文字,“鸭绿/瓦乃李保禄/千八百九十五年”,右下角有瓦莱里备忘笔迹,“盛成手书”。根据上面盛成的回忆,当是这次见面时写下的。

盛成和两位大师的交往到这一天结束。回首他这方面的经历,留学生中除梁宗岱外,再找不到另一个有他那样的好运气,两位大师尽管性格不同,立场各异,但对中国留学生的友好态度,爱才惜才,多方指点,热心帮助,却是一致的。

二○一九年十一月二日于巴黎