一

偶然地,我在文集《音乐和数学:从毕达哥拉斯到分形》(Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals,2006)一书中发现了一篇有趣的文章《音乐中的几何学》,想必其作者霍奇斯(Wilfrid Hodges)也是位标新立异的音乐家。好奇地搜索了一下,只见网上有个一九四一年出生的霍奇斯,是伦敦大学的数学教授,英国科学院院士,主攻模型论—我不相信是同一个人,但居然真是!大多数介绍他的网页只提及他的数学成就,他自己也没拿音乐文章当回事,可是这篇洋洋洒洒的宏文,涉及从早期音乐到二十世纪的偏门曲目,引证清晰,谱例完备,俨然音乐学家所为。除了“音乐几何”,他对乐器调律也能洋洋洒洒,如数家珍。真可谓,学霸的世界我们不懂。

《音乐中的几何学》一文并不长,但这应该是他多年来的兴趣和关注。他像采集标本一般,收集了许多自己喜欢的、能佐证一些音乐/数学猜想的例子。我居然在网上看见了他的草稿和笔记。也许出于数学家的本能,霍奇斯着迷的是那些有特定结构和形态的音乐。文章开始,讲的是埃尔加的《谜语变奏曲》,说他作曲的时候,正好宝贝狗狗掉进河里,“嗷嗷”叫着爬上来,他索性把这段写进去,一串下降的十六分音符一坠到底。这算是个音乐和空间相“勾结”的小例子。任何有音乐经验的人,都能想出太多的例子,比如攀登状态时声音的“上升”,挣扎状态时的迂回等等。就拿西方音乐来讲,从古至今的教会音乐都有这样明显的情景结合,有时是一种通俗化的音乐图解。还有,英国作曲家蒂皮特(Michael Tippett,1905-1998)的清唱剧《我们时代的孩子》中的一段《寒冷愈深》中,女高音下行表示“下降”,管弦乐队的低声部却在上升,跟女高音的声音相撞后分开。两者间的空腔之中,暗流涌动,并且互相牵扯羁绊,堆积得浓而涩。而在舒伯特的歌曲《死神与少女》中,少女歌声热烈,充满弹性,钢琴的低声部却在下降,霍奇斯认为,这是少女沉向死亡的暗示。

如果不从霍奇斯的几何理论去想,我自己揣测一下,音乐与无声的空间,为什么有这样的对应?音乐是写在谱子上的,尽管并不只有从低到高,从左到右一种方式,但人仍然可以从音区的距离之中感发出远近。在这一点上,音乐和语言体现出类似的通感,比如会将对一些事情的理解称为“更深”“更广”,我们还会说“圆通” “棱角”“刚直不阿”“尖酸刻薄”,仿佛抽象概念也有几何形状,这不都是想象出来的隐喻吗?当然,谱纸上的形态和音乐的声音不一定有完好的对应,有些密密麻麻的和弦,听起来很空,反之亦然—音乐是一种特别的、有循环性的结构,我们在生活中遇到的不多,所以这种隐喻是可能失准的。这是我作为听者的经验。

霍奇斯把自己感兴趣的音乐标本按音乐在纸上体现的几何变换分类,也就是说,在组织音乐的时候,不少作曲家都用了一些对称的手段来形成呼应和变化。霍奇斯把音乐按音高和时间两个重要变量想成二维空间,而二维空间中的几何变换的形式大约有这么几种:平移、比例缩放、旋转反射、错切等等。而反射(也就是对称)又分几种:上下对称、左右对称、旋转对称。音乐中体现的对称关系,可以用几个字母的形态直观地显示:FGJ (无对称)、CEK(上下对称)、AMV(左右对称)、NSZ(旋转对称)、HOX(全方位对称)。

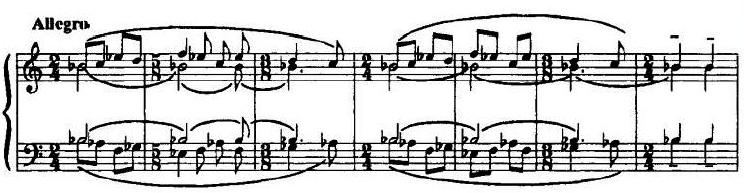

他为这五种都找到了音乐的谱例。第一种似乎没什么可说,但这里有个著名的例子,就是《帕格尼尼狂想曲》的第二十四首,被拉赫玛尼诺夫写成了一个二十多分钟的漫长主题变奏《帕格尼尼主题变奏曲》,其中最有名的第十八变奏,是把帕格尼尼的不对称的主题倒置过来的—它并不是严格的镜像对称,但处处略可辨认。下图中,每两行的第一行是帕格尼尼原作,第二行是拉赫玛尼诺夫的变奏,读者可以看到主题的倒置和变化:

至于更贴切的上下或左右镜像对称,巴托克的《小宇宙》中就太多了。

对称之外,霍奇斯也提到“比例放缩”这种变换,不过并没有用“放缩高手”巴赫做例子(这本来也是赋格这种音乐形式的常态处理),却提到了专门给自动钢琴作曲的南卡罗(Conlon Nancarrow,1912-1997),这完全可以理解。在玩弄数字比例方面,南卡罗比巴赫刺激多了,他的“演奏家”是自动钢琴,不受技术限制,可以让“两只手”同时以无理数比例的节奏同时弹(如果换成活人,拍子都数不出来),又可以让音符在琴键上完全放飞自我,三十二分音符跟全音符相邻堆积,空间真是宽到无限,跟数学公式的对应也可随心所欲。顺便说一下,南卡罗终身不太为人所知,晚年暴得大名,但近年又渐渐销声匿迹,大概是因为数学公式终究不易吸收为音乐印象之故,所以最终还是没能像艾夫斯那样挤进经典曲库。

音乐中还有一种很极端的对称,就是把主题的音符一个个倒过来作为新主题(retrograde symmetry),犹如回文诗。一般来说,除了静态的、谱面形态的特点,音乐是运动的艺术。同一条旋律,交换几个音的顺序,效果和情绪就完全不同,不仅因为音调变了,更重要的是,解决的趋势反过来,就不再是解决。此外,主题结尾往往略拖长,倒过来变成开头,往往要缩短,所以不可能纹丝不变。作曲家这么玩的话,一般会选择比较中性的主题,比如巴赫的《音乐的奉献》中的螃蟹卡农,主题呈圆弧形,來去自如。

霍奇斯又用了一个比较现代的例子,里姆斯基-科萨科夫有个歌剧名叫《金鸡》,剧情中有这么一段,占星家说一只金鸡能预示国家“和平”还是“危险”的命运。作曲家把这么两种对立而又对称的运动分别埋藏在开头和结尾,开头是“和平”主题舒舒服服地展开,气氛祥和,歌剧末尾则是金鸡怒啄国王,然后天昏地暗,一切灰飞烟灭之际,“危险”的声音出现了。