探讨近代新旧文学变革与知识转型,西方文学知识、观念的输入与新文学的产生息息相关,晚清教会学校在此过程中扮演了重要角色。与近代早期官办新式学堂重视实学与语言教育、轻视西方文学教育、禁止宗教教育不同,教会学校往往将传播宗教思想作为最终目标,注重西方人文思想的输入,将西方文学、语言教育放在同等重要的地位。享有“东方哈佛”美誉的上海圣约翰大学(1879—1951年)是我国第一所全英文授课的教会学校,不仅课堂上重视西方文学、语言教学,课外丰富的英语文学活动,如文学辩论会、莎士比亚研究会、戏剧社以及学校刊物等,也给学生学习和使用英文提供了很好的环境和平台,让学生在创作实践中不断加深对西方文学思想与文艺理论的理解,从而为近代新文学的形成提供丰富的精神营养和艺术借鉴。

从近代新式学堂国文教育的改革入手,研究新文学诞生与发展的复杂面貌,一直是新文学研究的一条很好的路径。以往国内关于圣约翰大学(下称“约大”)的研究主要集中于校史钩沉、英语教育等方面。近几年,随着对教会学校研究的深入,始有学者将目光转到近代教会大学在新文学产生与发展过程中的作用,主要从国文教育的课程结构和分科体系等方面展开。至于新文学思想的重要来源——西方文学作品和文艺理论——的输入与新文学形成的关系则很少有学者涉及,仅季剑青、凤媛两位学者分别关注20世纪二三十年代北大清华外文系、燕京大学外文系的西方文学教育在新文学发展中的重要作用。而以西式教育闻名国内外的约大西方文学教育对学生文学观念的塑造和文学创作的影响,及其与新文学的关系等,尚未有学者展开研究。讨论以英语教育闻名的约大西方文学相关课程的教学,以考察近代新文学在中国大学教育中的演进之路,看似剑走偏锋,实则因西方文学思想与文艺理论是新文学产生的重要思想资源而意义重大。本文以约大英文课中的西方文学相关课程为研究对象,从该校的英语教育理念、西方文学相关课程的教材、英语入学考试形成的“倒逼”机制,以及“五四”新文化运动前校刊上的学生文学作品、戏剧创作与表演等方面切入,探讨该校英语教育尤其是西方文学相关课程对学生文学观念及创作的影响,以有别于通常由国文课的课程设置与教学分析近代新文学形成的研究路径,从而为透视新文学思想形成的复杂性提供另一种视角。

一、约大教育宗旨指引下的全英文教学

教育目的和宗旨决定着学校的教学重点、课程设置等诸方面。从根本上说,所有教会学校的最终目的都是传播宗教思想,并为教会培养本地宣道者,教育只不过是达到宣教目的的手段。约大也不例外,该校创办者施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky)认为:“不以教育为工具,在这个把文化与民族意识视为共同体的异教国度中进行的传教努力是最不明智的。”(307)他强调,在中国建立大学,“所产生的(传教)影响力必将会远远超过我们最为乐观的期望”(307)。但正如顾长声所言:“传教士从事文化教育活动所产生的客观效果,在很大程度上与他们的主观动机不相一致。”(2—3)事实上,从中国教育的现代化进程来看,晚清教会学校起到了巨大的积极作用:它们的出现打破了中国传统书院教育的垄断地位,不仅在教育体系、教学内容、人才培养等方面为新式学堂的教育提供了有章可循的办学模式,更为各新式学堂培养了一批教育人才,进而使西方现代教育理念普被中华大地,极大地促进了近代教育思想的转变和学校体制的改革。约大正是“在中西文化冲突与交融的背景下逐步发展起来的”(张仲礼,《序》;熊月之 周武编 2),它不断进行的教育改革,以及最终确定的全英文教学模式,都是在其教育宗旨指引下,与学校所处的中国社会环境长期互动磨合、调整适应的结果。在校长卜舫济(Francis Lister Hawks Pott)的带领下,约大最终形成了“以西学为中心,以英语为媒介,全面引入美国自由教育理念和制度的办学模式”(徐以骅编 2)。卜舫济在1896年基督教“中华教育会”第二届年会上提出“教会学校除国文外的所有课程,应尽量使用外语教材,用外语进行教学”(李良佑 83),并立志要把约大建成一所“设在中国的西点军校”,成为培养具有宗教信仰的领袖人物的摇篮。他将约大校训定为“光与真理”,并在校刊《约翰声》上阐述该校办学宗旨为:“使学生有广博之自由教育,先使学生对于英文文学,有彻底之研究,然后授以科学,使之明了真理[……]”(熊月之 周武编 418)不难看出,卜舫济将英语与英语文学教育置于首要地位,并将其视为进一步接受西方科学及思想的媒介。约大的教学措施很大程度上正是卜舫济教育理念的践行。他一上任就把英语教育列为各科之首,并通过三次重要的教学改革——1892年成立“正馆”(大学部),1896年全面推行英语教育,以及1905年引进美国哥伦比亚大学课程设置及原版英文教材,并于年底在美国成功注册——不断将约大的英语教育及办学层次推向新高度。

在美成功注册不仅使约大得到美国政府的承认和保护,也打开了约大学子出国留学的大门。此后,“圣约翰的知名度进一步提高,求学者纷至沓来,这反过来促使圣约翰扩大办学规模,提升办学层次和水平,以扩大在中国社会的影响力,从而把圣约翰推入了良性循环、节节攀升的轨道”(徐以骅编 25)。如果说此前约大英语教育的推行是学校单方面的决策,学生只是被动接受学习的话,那么1905年美国立案后,很多求学约大的学生为了出国留学,开始积极主动学习英语。如曾任民国交通部长的俞大维,因上海交通大学的英语科目没有圣约翰高深而转学到约大。他在转学之前就已有出国留学的目标,所以“在学校攻读的时候,就格外比人用功,造诣极深”(《俞大维在圣约翰掮大旗》2)。与英文学习热形成对比,“国文”在约大遭受冷遇,以致西学斋的部分学生对西方文化的了解远胜本国文化。林语堂(1911年入学约大)在约大读书时,“学习英文的热情,持久不衰,对英文之热衷,如鹅鸭之趋水,对中文之研读,竞全部停止”。他在国文课上,常常偷看英文书,以至于连“使巴勒斯坦的古都哲瑞克陷落的约书亚的使者”都知道,却不知“孟姜女的眼泪冲倒了一段万里长城”。林语堂在晚年的回忆中反思“因为我上教会学校,把国文忽略了,结果是中文弄得仅仅半通”,并说“圣约翰大学的毕业生大都如此”(林语堂,《在圣约翰的生活》;徐以骅编 202)。

卜舫济认为教育不应该只重视专业知识的传授,而应培养学生各方面的综合素质,使他们德、智、体全面发展。因此,除全英文教学外,约大另一重要特点是实行通识教育。所有学生,不论何专业,头两年必须修满一定通识课程学分。此外,学生还可根据个人兴趣选修其他院系的课程,只要获得学校规定的毕业最低学分即可毕业。周有光曾于1923—1925年就读于约大,他详细记录了当时的通识教育情况:“学校实行学分制,班级可以略有伸缩。大学一年级不分专业,二年级开始分专业,专业可以更换。每人选两个专业,一个主专业和一个副专业。专业只分文科和理科,分得极粗。”(周有光,《圣约翰大学的依稀杂忆》;徐以骅编 220)

全英文授课和通识教育培养模式,使约大的学生不仅英语水平很好,并且都受过西方文学的熏陶。此外,为了营造良好的英语学习氛围,约大所有的规则、通告等都用英文书写。卜舫济还规定校内学生必须学习西方礼仪和习俗,在校内必须使用英文交流。全英文的校园氛围,使得初入约大校园的人“不由开始疑惑自己是否进入到了伦敦或纽约”(苏公隽 49)。而常年浸润其中的约大学子,也于无形中流露出西方习气。1929年11月22日发行的《约翰周刊》(’)有如下描述:

圣约翰学生与众不同的最大标志,是他们地道的英语。本校因此而远近闻名,令人羡慕;圣约翰学生也因此趾高气扬,不可一世[……]毫不夸张地说,一些学生甚至发展到对中文书刊不屑一顾的地步。在本校,中文演讲往往令人厌倦,中文告示也常常无人注意。在谈话时,学生们认为他们用英语更加轻松自如,即便用中文交谈,如果不时时夹杂几句英文,那将是不可思议的事。(徐以骅编 107)

在19世纪末20世纪初西潮汹涌的背景下,卜舫济通过三次重要的改革践行自己的教育理念,推进了约大英文与西方文学教育发展,使得每一位约大学子或多或少都受到西方文学与文化的熏陶。受其影响,当时“中国之聘教习,延译士,必取材于本学堂[即圣约翰大学]”(刁信德 2),西方文学新思想因此得以广播,进而对晚清民国文学转型时期新文学观的形成起到了推进作用。

二、以元典阅读为主体的西方文学课

卜舫济非常重视培养学生阅读英文原著的习惯。他曾在1915年6月的《约翰声》上列出75本约大学子必读的西方文学书目,涉及宗教、小说、散文、诗歌、游记、名人传记、历史、科学等,并于当年11月专门于《约翰声》撰“社论”(“Editorial”)一篇,阐明阅读英文名著的重要性,同时给学生提供读书建议。在圣约翰,不管大学部还是中学部,西方文学相关课程都以西方名著为教材,教师带领学生直接通过阅读英文经典著作,来学习英语及学会欣赏西方文学作品。从中学部来看,约大西学斋备馆(后成为约大附中,简称“约中”,相当于高中)的英语课一直是语言和文学并重。根据1912—1920年的章程以及《圣约翰大学附属中小学回忆集》,常用于约中课堂教学的英文名著有狄更斯、史蒂文森、司各特等人的小说共20多种。虽然不同教师对名著的选择不完全一样,但通过对比后文1925年约大入学考试西方文学试卷,可以发现1925年考试涉及的文学作品与学生上课经常用作教材的作品有很多重合,因此可推断约大入学常考书目应是约中文学课的教学重点。

约中教授文学作品的特点是注重学生自主预习。老师主要负责“上课时对学生不断提问,回答课文中挑出的问题,包括单词、短语、情节等,这样迫使学生必须预习,并用英语回答,回答不出,老师再讲解”(倪庆饩,《约中心影》;杨豪 蒋维良编 174—175)。除此之外,有的老师会让“大家轮流走上讲台向大家叙述阅读心得体会”(许志立,《关于圣约翰中学的点滴回忆》;杨豪 蒋维良编 179)。学生对这些文学作品不仅需熟读,还需熟记,同时在此基础上学会欣赏,能够用英文熟练输出。

值得一提的是,翻译课也让学生在中西互译中体会两种语言及其写作的特点与不同。约中早期翻译课教材为该校教师颜惠庆所编《华英翻译捷诀》,内有从各种书报上选取的适合翻译课的短文100篇(后增加到120篇),按一篇英文一篇中文的顺序混排,每篇约200字。选材的原则是:“人物积极向上,话题有趣,风格实用典雅,既不粗俗,也不学究气。”(颜惠庆 ⅳ)就英文文章而言,有5篇出自《伊索寓言》,还有一些文章出自托尔斯泰寓言、西方古谚等,其他文章也都摘自英文书报,含有大量西方俗语,不仅文学性强,还是学生了解西方智慧和写作技巧的绝佳途径。

重视阅读英文原著在教学上的效果,很快就在学生们的创作中有所体现。约中学生鲁平记录,有一次作文课,题目为《我的自画像》(Myself Portrait),他不仅模拟了《蝴蝶梦》()的开头“昨夜,我梦见自己去了天堂”(“Last night,I dreamt I went to heaven.”)(鲁平,《开明的学风》;杨豪 蒋维良编 101),而且写作内容也充满了基督教文化的影子。吴宓曾于1912年3—5月短暂就读于约中。根据他的日记,当时每周三有一次写作课,题目有《第一场雪》(The First Snow)、《人力车》(Jiuriksha)、《最喜欢的游戏》(Write a description of your favorite games)等。这些题目与传统“文以载道”观念下的写作主题不同,关注生活中的小事,更加注重个人对事物的观察和感受,带有美国新人文主义尊重人性,关注人的潜能、感官和感情的欢乐和痛苦的味道。

约中学生安淇生曾于1922年9月创办“圣约翰中学小说研究会”,顾问为国文部教师洪北平。洪北平极力提倡新文学教学,1920年,他在谈论新文学的一篇文章中写道:“新文学在现今还是萌芽时代,还要加以培养灌溉,将来才可以开花结果。”(6)这也许是他愿意担任约中小说研究会顾问的原因之一。该会“每二星期开会一次,对于小说及关于增长小智识之事,均讨论无遗”,且拟于1923年暑假前“发行一种出版物,命名《文素》,以练习小说,助长兴趣”(祖培 166)。创办者安淇生于1925—1929年在杂志《洪水》以及《白露》上发表多篇现代诗歌,他的诗歌感情炽烈,常夹杂英文,且诗歌素材不再局限于国内,而放眼于世界,明显受到西方浪漫主义文学思想的影响。如《失了心的人》一诗:

莱茵的水徐徐地流着,天天徐徐地流着……

Forget-me-not可怜地长着,天天可怜地长着……

唉!这于我又有什么关系呢?

心啊—心啊!找我失了的心啊!

我的心——或者已被莱茵河的水冲去?

Forget-me-not的小花或者已被我的心之血来渲染?

富士的山顶,一年到底覆着可爱的白雪,

我的心或者埋在那里?

[……](安淇生 245)

诗中“forget-me-not”(勿忘我)反复出现,贯穿全诗,它不仅是一种花名,也给全诗营造了悲伤的基调。该诗完全用西化的自由句式和素材写成,不讲究字数与押韵,已然是白话自由体新诗。

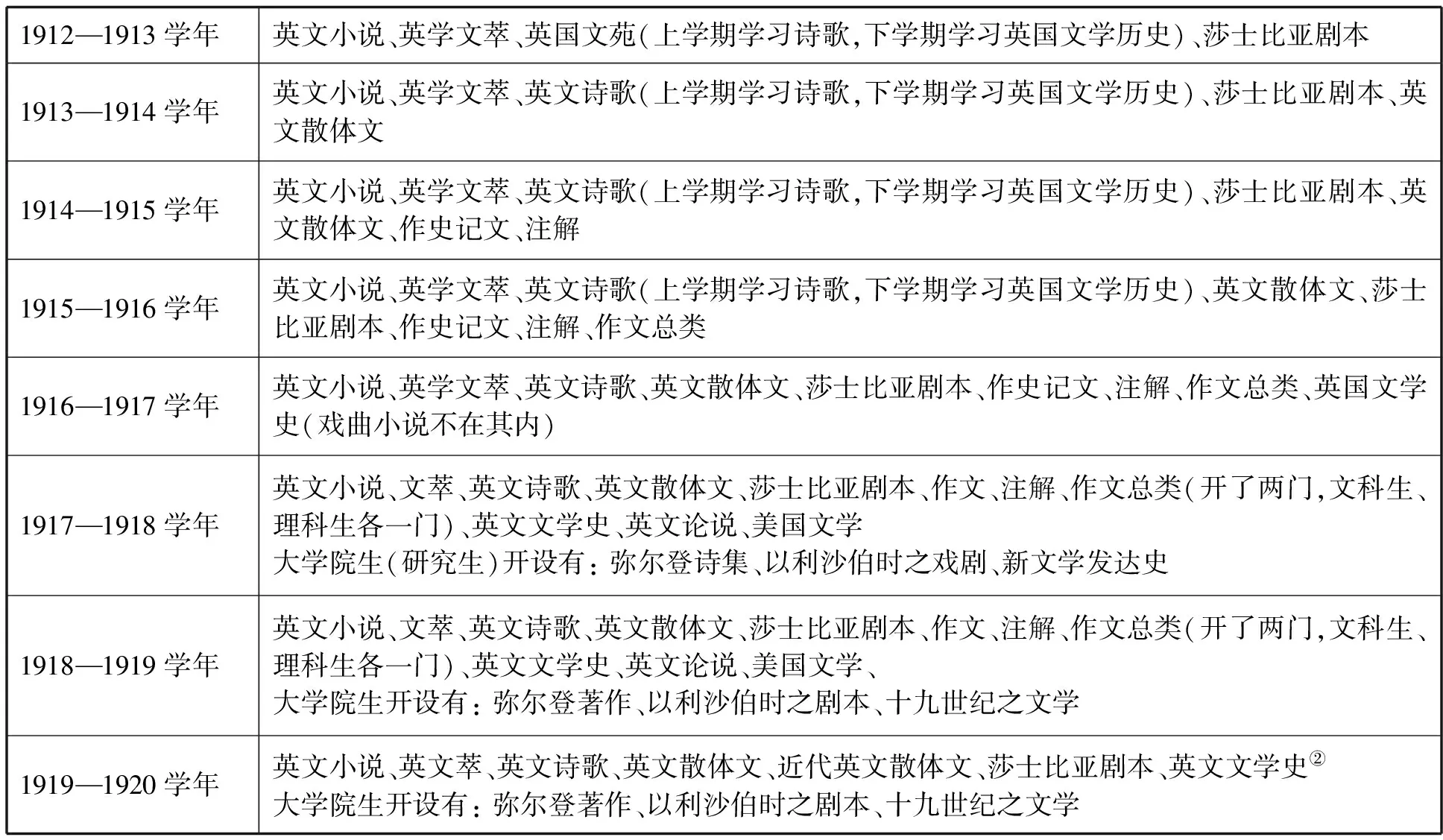

圣约翰大学部的课程设置,被认为“是美国哥伦比亚大学的‘翻版’;教学内容多为英美文学和史学”(朱红梅 111)。其文学教育的目的在于,“使学者于英文一科通晓其中之美思妙意,并所发之悲乐感情,俾渐得升堂入室。此陶冶性情教育,即大学之目的也”(《圣约翰大学章程汇录(1919—1920年)》83)。大学部在发展过程中对英语文学的重视程度不断加深,不仅体现在入学考试不断拓展英语文学作品的考察范围和深度,更体现在文学部所设课程的不断增多和细化。具体参见以下1912—1920年文学部开课情况表:

1912—1913学年英文小说、英学文萃、英国文苑(上学期学习诗歌,下学期学习英国文学历史)、莎士比亚剧本1913—1914学年英文小说、英学文萃、英文诗歌(上学期学习诗歌,下学期学习英国文学历史)、莎士比亚剧本、英文散体文1914—1915学年英文小说、英学文萃、英文诗歌(上学期学习诗歌,下学期学习英国文学历史)、莎士比亚剧本、英文散体文、作史记文、注解1915—1916学年英文小说、英学文萃、英文诗歌(上学期学习诗歌,下学期学习英国文学历史)、英文散体文、莎士比亚剧本、作史记文、注解、作文总类1916—1917学年英文小说、英学文萃、英文诗歌、英文散体文、莎士比亚剧本、作史记文、注解、作文总类、英国文学史(戏曲小说不在其内)1917—1918学年英文小说、文萃、英文诗歌、英文散体文、莎士比亚剧本、作文、注解、作文总类(开了两门,文科生、理科生各一门)、英文文学史、英文论说、美国文学大学院生(研究生)开设有:弥尔登诗集、以利沙伯时之戏剧、新文学发达史1918—1919学年英文小说、文萃、英文诗歌、英文散体文、莎士比亚剧本、作文、注解、作文总类(开了两门,文科生、理科生各一门)、英文文学史、英文论说、美国文学、大学院生开设有:弥尔登著作、以利沙伯时之剧本、十九世纪之文学1919—1920学年英文小说、英文萃、英文诗歌、英文散体文、近代英文散体文、莎士比亚剧本、英文文学史②大学院生开设有:弥尔登著作、以利沙伯时之剧本、十九世纪之文学

由上表不难看出,约大文学部的课程已经具备现代文学教育体系的诸多特征,如注重文体分类、文学史知识等。1912—1913学年文学部开设有4门课程,诗歌和文学史统称为英国文苑课(上学期为诗歌,下学期为文学史)。1917年后,文学部的课程划分已较细,超过10门,增加了美国文学、散文、写作等课程。以1917—1918学年为例,理科生的文学课程设置为:美国文学(初级)、作文(初级)、英文散体文(中级)、作文总类(中级)、英文散体文(上级);文科生为:英语小说(初级)、英文论说(初级)、文萃(中级)、作文总类(中级)、英文诗歌(上级)、英文文学史(上级)、注解(上级)、莎士比亚剧本(高级)。

以上课程显示,约大对于理科生也很重视英语文学教育。只不过理科生的文学课程相对较少,且都是基础课程,主要为作品欣赏和写作,用意是拓展学生的文学知识,提高阅读量,增强写作能力;而文科生的课程不但数量多且划分细,小说、诗歌、戏剧、文学史等都有专门教学,目的是使学生对英语文学形成系统认知,并能够以此为基础进行深入研究。

从1912—1920年章程来看,约大“文学部”的主要课程,为文艺复兴以来欧美重要作家作品的研读,以及相关文学史知识的讲授。其中“英文小说”课涉及的作家作品有:奥斯汀的《傲慢与偏见》(Jane Austen:),威廉·萨克雷的《亨利·埃斯蒙德》《纽克姆一家》(Thackeray:,),哥尔特司密斯的《威克斐牧师传》(Goldsmith:),司各特的《肯纳尔沃尔思堡》(Scott:),狄更斯的《大卫科波菲尔》《双城记》《雾都孤儿》(Dickens:,,),史蒂文森的《金银岛》(Stevenson:),查尔斯·里德的《回廊与壁炉》(Charles Reade:),艾略特的《维冒拉》(Eliot:),顾伯的《马希根末王记》(Cooper:)等。章程还强调在英文小说课上,“学者须细读各种模范及其所分之段落,暗指之议论。定书之外,尚须附读各书,要旨在令学者能读文学,并能吸其精华,描摹尽致,不至枯而无味”(《圣约翰大学章程汇录(1912—1913年)》53)。根据课程安排,每年不但需要教授4本左右的小说,在此基础上,学生还须“附读各书”。

“英文文萃”课主要研读欧美名家论说及散文文选,有林肯的演讲,麦考莱的《论弥尔顿》《阿狄生文萃》《印度总督克莱武论》《印度总督华伦海司汀论》(Macaulay:,,,),卡莱尔的《英雄与崇拜英雄》(Thomas Carlyle:,—,),罗斯金的《芝麻与莲花》(John Ruskin:),埃德蒙·柏克的《法国革命论》《与殖民地讲和》(Edmund Burke:,),马修·阿诺德的《评论集》(Matthew Arnold:),兰姆的《伊利亚论》(Charles Lamb:),纽曼的《大学教育之范围与本性》(John Henry Newman:)等。根据课程安排,学生每学年需要学习其中的4本(1912—1913学年为3本),不但要求熟读各种文选,并且“每学期须作长篇英文论一篇”(《圣约翰大学章程汇录(1912—1913年)》53—54),要旨则在于“扩充学者之眼界,练就思力之精密”(54)。

“英文诗歌”课主要研习丁尼生(Tennyson)、华兹华斯(Wordsworth)、弥尔顿(John Milton)、哥尔特司密斯、托马斯·格雷(Thomas Gray)等人的诗集。根据课程要求,学生须“吟咏英文诗选,及考察文体结构”,且每学期“须作短篇诗歌一首”,旨在使学生“油然生爱文学之心”(《圣约翰大学章程汇录(1912—1913年)》53)。

文科高年级还专门开设有“英文文学史”和“莎士比亚剧本”课。文学史课上,教员须讲授“文学变迁之要点,及文学大家生平历史及其著作”(《圣约翰大学章程汇录(1917—1918年)》87),学生须留心听课,自行研究,“并须各自专读一家,著为论说”(87)。该门课程的要旨在于“将文学各部依类汇集,使学生于文学一道,更形晓畅而爱玩不释,以鼓励其益好自修文学之心”(87)。“莎士比亚剧本”课则要求每年学习7部左右的莎士比亚剧本,包括《李尔王》《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》《仲夏夜之梦》等,此外还需附读他种剧本,如希腊文、法文译本,并须作文以抒发各自意见。该门课程的主旨在于“使学者洞察人类之本性,生活之问题”(88)。

除了规定的学习教材之外,约大几乎所有课程都会另外指定阅读书目,文学部教师在罗列课外阅读书目方面(尤其对于文科生)可谓毫不吝啬。例如,1948年毕业于约大英文系(早期为西学斋文科)的陆榕就认为,约大英文系教学的最大特色是“大量读、大量听、大量用”(陆榕,《尽显教学特色的英文系》;徐以骅编 309)。教师对于指定的课外书目,虽然课堂不讲,但会以考试的形式促使学生广泛、深入地阅读。

此外,约大西学斋1914—1915学年开始设置大学院(研究生院)以培养研究生。从1917年开始,章程明确规定大学院英文文学研习内容为:弥尔登诗集、以利沙伯时之剧本、新文学发达史或十九世纪之文学。学生须择一作家、一种文体或对一定时期的文学进行深入研究。

除英文外,约大文、理两科学生还须于德、法两文中择习一门。第一年主要是语言学习,第二年就开始读原著小说,如《三个火枪手》《德国城中故事录》等,高级生则主要学习名家名剧及名家诗歌。此外,根据陆榕回忆,其二年级时,“小说课”要求读英译世界名著,如《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》《包法利夫人》等(陆榕,《尽显教学特色的英文系》;徐以骅编 309)。可见除了英语文学外,约大也很注重西方其他国家文学作品的教学,全方位引介西方文学。在此背景下,学生于1920年成立了法文文学会,会员为二到四年级学习法文的学生,每月开会2次,会上有演说、诵述、文艺批评、英法互译等活动。1923年《约翰年刊》上对法文文学会的介绍与宣传的开篇句,有助于我们了解当时约大学生的文学观:“法文是活文字,言文一致,亦为平民文学的先导,于世界艺术上,曾有重要的贡献。”(沈士华 149)“活文字”“言文一致”“平民文学”等作为新文学标语,常被用作宣传口号,说明“五四”以后兴起的新文学观念在约大学生中同样十分流行。

在大量输入西方文学作品及思想的同时,约大也非常重视学生英文写作能力的培养,除有些文学课学生需作文以外,还设有多种写作课。长期受西方文学熏陶,学生的创作或多或少都受到一些影响。约大发行的各种刊物上就刊载了不少学生的译作、文学评论以及小说、诗歌等。

三、约大英语入学考试扩大西方文学影响

在卜舫济的管理下,约大逐渐以英语教学闻名遐迩,“东南之士,莫不以圣约翰大学为归”(钱基博 23)。于是严格的入学考试相应而生,竞争非常激烈。如1905年的年终招考,“来院考试者约二百五十左右,录取者不过五十四名而已”(《招考备录》5)。约大入学考试必须考英文文学和英文文法两科,且除国文科外,其他科目均以英文出题。其中英文考试难度最大,“要求学生有较扎实的写作和会话基础以及文学经典的较大阅读量,一度用的还是与美国纽约州立大学入学考试同样的试卷”(徐以骅编 107)。新闻系教授武道认为考生要通过这种考试,“至少得学6年英文”(徐以骅编 107)。

约大章程每年的“投考须知”都会列出当年入学考试的参考书目,就英文文学来看,规定的书目不断增多,对入学者英文文学素养的要求也不断提高。1916年以前,约大入学考试英文文学一般考查两部名著,而1916学年规定在欧文《见闻札记》、狄更斯《圣诞歌》之外,还须从顾伯《马希根末王记》,司各特《灵符记》、《撒克逊劫后英雄略》三书中选考一本;1917学年则须从顾伯、狄更斯、艾略特等11人的18部作品中择试四种,且每一作家只考一种。

关于约大英文文学的考试内容和难度,可从1925年的入学试卷窥斑见豹。当年英文文学考试分为“英文文学A”(English Literature A)和“英文文学B”(English Literature B)。以“英文文学A”为例,共有14题,分别为:

1.《天路历程》中的主人公是谁?概述他的旅程。作者写这本书的目的是什么?

2.格列佛给利立浦特(Lilliput)提供了什么服务?他怎样引起了(小人国)整个朝廷的敌意?他的第一段旅程想要教会我们什么?

3.鲁滨逊·克鲁苏是怎样给自己找到庇护所,食物或衣服的?这个故事证明了人可以独立于社会而生活吗?

4.威克菲尔德牧师为何入狱?他是如何获得释放的?面对不幸,他的态度是什么?

5.在艾凡赫时代,撒克逊人与诺曼人之间是什么关系?哪些人有资格得到罗维娜?谁赢得了她?为什么?

6.通过《灵符记》中的图片讲述十字军东征的故事。

7.讲述《傲慢与偏见》中简和宾利先生的爱情故事。

8.在《双城记》中德发日太太为什么想要杀死马内特医生?

9.摩德斯东一家为什么对大卫·科波菲尔如此残酷?大卫是怎样逃脱他们的?

10.为什么亨利·埃斯蒙德是雅各布派教徒?他为此做了什么?是什么使他改变了自己的政治见解?

11.亚瑟·潘登尼斯的四段恋爱分别是什么?简要描述每段恋爱的特点。

12.塞拉斯·马南如何过上如此孤独的生活?是什么使他重新回到人际关系中?

13.“顽童”如何庆祝7月4日?作者写这本书的目的是什么?

14.描述汤姆第一次玩“兔子与猎狗”游戏的故事。他和伙伴们返回学校后受到了什么样的待遇?(《上海圣约翰大学入学试题》114—124)

以上每一问题对应一部英文名著,或涉及具体细节内容,或须概述作品主旨。学生须选择其中三题以英文作答,如未认真研读原著,很难作出正确回答。事实上,约大的入学考试早以英文难度高而广为人知,其对英文的重视在社会上形成了一种倒逼机制,使得学生学习英文不断小龄化。为了提高录取概率,很多家长选择把孩子送到能够直升约大的几所教会中学读高中。这些教会中学与约大有相似的教学理念,亦十分重视英语教育。以起源于约大备馆的约中为例,该校很多教师或系留学归来人员,或毕业于约大,且有些教师同时兼任中学和大学课程,因此不仅能将约大教育理念一以贯之,在课程安排上也能紧跟大学变化。如1914—1915学年,约大章程规定英文文学入学考试书目为《芦中人》和《天路历程》。当年约中四年级文学课要求学习《天路历程》《见闻杂记》(即欧文的《见闻札记》)《芦中人》《海外轩渠录》(即《格列佛游记》),涵盖了入学考试读本。因约大招生对英文文学程度的要求不断提高,约中对文学课也越发重视:1916年开始,将文学课从以前的三年级提前到二年级开设,直至后来每学期都必须教授一本英文原著,以致有学生回忆约中“英文课读的都是小说”(姚金澜,《回忆圣约翰高中》;杨豪 蒋维良编 135)。

约大重视英文所形成的倒逼机制还延伸到了初中,甚至促进了上海英语培训业的发展。如瞿同庆约大毕业后留任约中期间(1904—1914年),就有不少家长为使孩子能考上约中请他补习英语。由于需求不断增多,补习形式的小规模教学已不能满足学生和家长需求,以至于有必要设立一所学馆。学馆的快速发展使瞿同庆感到“许多莘莘学子迫切需要一所初级中学培养他们,作为进入圣约翰大学附中(高中)之准备”(陶鸿荪,《瞿同庆与圣约翰青年会中学》;杨豪 蒋维良编 26),这一想法得到了学生家长和当地绅商人士的极大赞赏和支持,于是圣约翰青年会中学(以下简称“约青”)应运而生。此后,瞿同庆便辞去约中教职,一心一意办好约青,专为约中培养预备生。约青虽不附属于约大,但很多老师毕业于约大,且每年享有三名直升名额奖学金。社会上因此将约青与约中视为一体,致使适龄学生趋之若鹜,不久“约青(初中)毕业生也成为约中(高中)学生的主要来源”(杨豪,《圣约翰中学校史》;杨豪 蒋维良编 13)。

约青的教学与约大一脉相承,亦以英语教育闻名,注重学生阅读习惯的培养。根据1933年进入约青的张坤元记述:“英语读的是《三剑客》()、《双城记》()。英语语法用的是四本逐步加多加深的纳氏文法()。”(张坤元,《从约青、约中到约大》;杨豪 蒋维良编 123)以文学和语言为主的课程体系,同样也是后世以“国家文学”之名而开展的文学教育的主体内容。

四、“五四”前约大校园西方文学的展开及影响

“五四”新文化运动之前,约大校园有着非常丰富的西方文学实践:校刊上发表的学生文章,以及约大学生的戏剧创作与表演,最能反映当时西方文学教育对约大学子文学理论与创作影响的真实情况。约大是我国第一所创办校刊的学校,其校园报刊种类繁多,以英文刊物《约翰声》(’)和《约翰年刊》()在师生间的影响最大。林语堂、潘序伦、邹韬奋、刘凤生等新文学作家就读约大期间,都曾在校刊上发表文章。

《约翰声》创办于1890年,是约大乃至近代中国大学最早的学生自办英文刊物,内容涉及诗歌、散文、小说、社论等,1907年始设中文版,主要有论说、译林(译述)、文苑、游记、小说等栏目。《约翰年刊》创办于1904年,最初名为《龙旗》(),1917年增设中文部分,该刊虽主要关注学生生活,但亦设有文艺、小说、剧本等栏目。此外,1905年,为弥补《约翰声》因“通英文者不多,而知之者甚少”(《志学报例言》1)之缺陷而创办的《志学报》,是约大第一份中文刊物,主要有领说、杂记、论说、翻译、小说五大板块栏目,虽只发行两期便停刊,却也是研究约大学生文学创作不可多得的材料。

卜舫济曾说创办《约翰声》的目的之一,就是锻炼学生们的写作能力。他不仅鼓励学生向《约翰声》投稿,还身体力行,亲自担任主编,且几乎每期都在开篇作一篇“社论”。学校的鼓励,得到了学生们的积极回应,约大学子均以能在《约翰声》上发表文章为荣,很多学生为了能让文章成功发表,经常“往来于图书馆,翻阅书籍,无孔不入”(熊月之 周武编 232)。卜舫济的社论也因“言简意赅,辞达而雅”(熊月之 周武编 232),被学生们奉为英文圭臬,成为大家争相效仿的对象。

20世纪初,小说、戏剧已成为西方文学的主流文体。约大的英文教学也以小说、戏剧两类文学作品为主。这样的安排,大大提高了小说和戏剧在学生心中的地位,学生们不再以小说和戏剧为末流,除用英文写小说外,还积极创作中文小说,并投稿于小说专栏。《约翰声》等校刊也积极发挥作用,不仅刊载学生创作的小说,还多次开展小说竞赛,鼓励学生进行创作。

1919年前,《约翰声》上已刊载多篇学生创作的英文小说以及诗歌。这些作品,除用英文创作外,很多在思想和创作手法上都明显受到西方文学的影响。如署名为Yui Oong-Kyuin的学生1917—1919年在《约翰声》英文版上发表小说1篇——《渔夫之女》(“The Fisherman’s Daughter”);诗歌2篇——《十四行诗》(“A Sonnet”)、《静谧的夜》(“The Silent Night”)——论说文1篇——《忏悔》(“Repentance”)。其中小说《渔夫之女》明显受到英国浪漫主义诗人华兹华斯的影响,不仅以华兹华斯的诗歌《迈克尔》(“Michael:A Pastoral Poem”)中的名句作为引子,行文也明显受到其“自然”创作观的影响;诗歌《十四行诗》,模仿莎士比亚十四行诗而作;《静谧的夜》带有欧洲浪漫主义诗歌风貌;论说文《忏悔》引用了大量西方经典。

就中文创作而言,1919年以前,文言文仍是约大校刊上中文文章的主流,但已显现出西方文学影响下的新文学萌芽。如小说《侠女奇事》,兼采中西,形式上依然是中国传统章回小说体式,以“话说……”开头,一回结尾处有“欲知此人是谁,且看下回分解”,采用的是第三者全知视角;但语言方面已经白话化,故事也发生在“欧洲东边一个很强的国”(无殇 60)。

这一时期,约大校刊上的翻译作品以小说为多,成就也较高,几乎都为名家作品,有的甚至具有开创性。如《志学报》上严通多翻译的马克·吐温(Mark Twain)作品《俄皇独语》(’),是马克·吐温作品的首次中译。该小说通过沙皇在晨浴后赤裸着身体私下里发出的自白,直接讽刺了沙皇的统治,具有反专制的倾向。此外一些译作前冠以侦探小说、寓言小说、言情小说等字,用以强调此小说的类别,也是对西方小说分类观念的引进和运用。

西方文学教育对学生的影响不仅体现在小说、诗歌等创作上,更体现在语言文学思想上。1907年,《约翰声》上的英文文章《剧场之影响力》(“The Influence of Theatre”)讨论了中国戏剧的现状和改良,作者认为好的戏剧有利于启发民智,剧场有类似学校的教化功能,因此亟须改良中国戏剧,重视演剧者和剧本。林语堂就读约大期间,曾任《约翰声》英文编辑,并发表多篇英文文章。其中《汉语字母》(“The Chinese Alphabet”)在充分肯定中国传统文学文化价值的基础上,指出中国书面语文言分离的弊端,以西方语言为参照,提出应将官话字母化,并将其推广为民族共同语。晚清以来,受西方文化影响,汉字过于复杂且文言分离一直饱受语言改革者的诟病,林语堂就自身中西文学习的感受谈了当时的热点问题;《中国小说》(“Chinese Fiction”)一文则从中西方爱情文学的巨大差异入手,说明中国传统知识分子对小说的偏见。他希望出现中国的狄更斯来改变小说在中国的状况,并强调只有中国的小说拥有了严肃和高贵的写作目的,才能发挥它的重要作用和价值。正是出于这样的表现,有学者认为,林语堂在约大期间形成的语言观和文学观,不仅“是当时圣约翰校园文化气氛的一个重要部分”,更是“林语堂在‘五四’及其之后的语言和文学实践的一种内在源头”(凤媛 91)。

除了校刊作为西方文学传播、实践的重要阵地,约大学生的演剧活动在中国现代戏剧史上也有重要意义。近代“学校演剧是中国戏剧运动的摇篮”(光未然 24),而“中国之有大学生演剧,自圣约翰大学始”(钟欣志 24)。早在1896年6月,在卜舫济的倡议下,约大学生就成立了演剧团,在同年7月的学年结业式上,以全英文演出了莎剧《威尼斯商人》中法庭审判一出。这是目前约大乃至中国有记录的最早的学生演剧。

约大最初的戏剧演出一般在7月份的结业式上,以英文演出莎剧,这与学校一直设有“莎士比亚剧本课”不无关系。随着戏剧演出在学生中的影响日益增强,热爱戏剧的学生也越来越多。1905年,约大学生成立莎士比亚研究会,“每星期六聚会一次,宣读莎氏剧本一种”(圣约翰大学 9)。剧团和莎士比亚研究会等学生社团与活动,是对“莎士比亚剧本课”课堂所学的很好的实践,增强了学生对莎士比亚戏剧的理解以及对西方戏剧表演的认识。

从1899年开始,约大学生每年会于圣诞前夜演出戏剧以示庆祝。为了营造圣诞欢乐的气氛,一般演出喜剧,有时为学生创作的中国剧,有时为改编的外国剧,均以中文演出。可见他们不再满足于只表演莎剧,而开始运用所学创作中文剧本。在学校以及约大颇具影响力的校友团的大力支持下,毕业典礼和圣诞节前夜的演剧活动成了约大每年的必备节目。

约大学生的戏剧表演是现代戏剧的肇始,他们见证并参与了中国现代戏剧史的进程,是现代戏剧运动史上不可忽视的组成部分。他们的戏剧表演带动了上海其他教会学校以及新式学堂戏剧表演的风气,使得学生演剧蔚然成风。早在1914年出版的《新剧史·春秋》篇首就有如下记载:“上海基督教约翰书院,创始演剧,徐汇公学踵而效之。”很快,上海很多学校都有了自己的戏剧社,而这些戏剧社经常走出校园,在社会上进行公益性质的赈灾演出,这些演出“带动了社会其他团体如沪学会、群学会、青年会、益友会、公益会等跟进,纷纷成立剧社演剧,一时上海的素人演剧愈演愈烈,大有星火燎原之势”(黄爱华 90)。学生们的戏剧演出活动也得到了上海多家报纸的广泛报道,在社会上造成了不小的影响。

如前所述,除演出西方戏剧外,约大学生也会自编中文戏剧进行表演,1919年之前演出的自编中文剧有《官场丑史》《社会改良》《怪新娘》等,大多为时事剧,“摭拾时事而成”。如1906年末演出的《社会改良》,真实地表达了学生们对当时人们吸食鸦片、赌博、裹脚、迷信等社会不良风俗的不满,以及迫切改良社会的愿望。这是国内首次以“改良”冠名戏剧,有学者认为该剧很可能直接影响了1907年2月“开明演剧会”演出的以“改良”为名的六大新剧(黄爱华 22—23)。

约大学子颇以肇始新剧为豪,曾煦伯曾在《约翰声》上发表《剧谈》一文,他认为:“剧虽小道,然于人心风俗,实具有潜移默化之功,此泰西学子之所以乐此不疲也。我国自欧风东渐,文化日开,演剧者之声价亦随之以日高。顾以莘莘学子,现身舞台,我圣约翰大学,实滥之觞。”(20)1918年《约翰年刊》所载《演剧团记》也写道:“中国新剧,圣约翰大学实滥之觞,剧界前辈咸能道之。”(熊月之 周武编 233)演剧实践的兴盛,对扩大戏剧这一文体样式在知识阶层的影响起到了积极的推进作用。

除了开近代戏剧表演风气之先外,不少约大毕业生成了各新式学堂的教师,将约大戏剧表演的风气发扬光大。如上海民立中学的教职员大部分是约大毕业生或留学归来人员,该校亦非常重视英语教育,也是上海较早进行戏剧表演的学校之一。被早期话剧的重要人物朱双云视为“实开今日剧社之先声”的汪优游,在该校就读期间,便经常参加学生演剧;民国文明戏作家和演员周瘦鹃也曾就读于该校。1910年开始担任清华大学副校长的周诒春,早年毕业于约大,学生时期就参加过莎剧演出,在清华任职期间,他积极推动学生演剧活动,使得清华园演剧活动也非常频繁,仅“1913—1920年的八年中有记载的演剧达77次,如加上没有记载的不在百场以下”(张玲霞 43)。闻名中日的春柳社创办者李叔同留日之前就读的上海南洋公学(该校初期教师亦多来自圣约翰等新式学校),早在1900年已有学生表演戏剧的记录。李叔同“在学校学习期间,已表现出对戏剧的深厚兴趣和天赋”(王越 131),不仅给上海学会编演过新戏,还登台演过京剧《叭蜡庙》,可见他在去日本之前,就已经受到上海学生演剧风气的影响。去日本后,他又吸收了日本新派剧的理念,这才有了春柳社在日本轰动一时的《茶花女》表演。春柳社演《茶花女》,是为国内百年一遇的大水灾而进行的义演,这一点也是继承了上海学生剧社赈灾义演的传统。

① 笔者暂未见《文素》相关资料,很可能并未成功发行,又或已遗佚。

② 此年,作文科与文学科分开,单独开设课程。

③ 约大除医学部外,学制一般为四年,分为初级、中级、上级、高级,分别对应大一至大四。

④ 因章程上使用的中译作者及书名不太规范,经常有同一作者同一作品在不同学年翻译不一致的情况,因此笔者统一用现代较通行的翻译。以下采用同样的处理方法。

⑤ 试卷为英文,以上为笔者翻译。

安淇生:《失了心的人》,《洪水》2.5(1926):245。

[An,Qisheng.“The Man Who Lost His Heart.”2.5(1926):245.]

刁信德:《圣约翰大学堂建造思孟堂恭行立基石礼演说稿》,《约翰声》19.6(1908):1—2。

[Diao,Xinde.“Speech on the Rite of Laying the Cornerstone for the Construction of the Si Meng Hall of St.John’s University,Shanghai.”’19.6(1908):1-2.]

《上海圣约翰大学入学试题》,《全国专门以上学校投考指南》3(1925):114—124。

[“Entrance Examination Questions for St.John’s University,Shanghai.”3(1925):114-124.]

凤媛:《林语堂圣约翰时期的语言文学观考论(1911—1916)》,《华东师范大学学报》1(2019):82—91。

[Feng,Yuan.“Lin Yutang’s Views on Language and Literature at St.John’s University(1911-1916).”1(2019):82-91.]

顾长声:《序》,《从马礼逊到司徒雷登》,顾长声编。上海:上海人民出版社,1985年。1—3。

[Gu,Changsheng.Preface..Ed.Gu Changsheng.Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,1985.1-3.]

光未然:《谈学校戏剧活动》,《人民戏剧》2.1(1950):24。

[Guang,Weiran.“On School Drama Activities.”’2.1(1950):24.]

黄爱华:《学生演剧和新戏改良:20世纪初中国新剧之发生》,《文艺研究》8(2014):87—95。

[Huang,Aihua.“Students’ Drama Activities and the Reform of New Drama:The Occurrence of New Drama in Early 20-Century China.”8(2014):87-95.]

洪北平:《新文谈(续)》,《教育杂志》4(1920):1—6。

[Hong,Beiping.“New Literature Talks(cont.)”4(1920):1-6.]

《志学报例言》,《志学报》1(1905):1。

[“Introductory Remarks of the.”1(1905):1.]

李良佑等编:《中国英语教学史》。上海:上海外语教育出版社,1988年。

[Li,Liangyou,et al..eds..Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1988.]

钱基博:《圣约翰大学校校长卜先生传》,《圣公会报》19.20(1926):22—23。

[Qian,Jibo.“Biography of the President of St.John’s University:Mr.Pott.”19.20(1926):22-23.]

《招考备录》,《志学报》1(1905):5—6。

[“Memorandum of Entrance Examination.”1(1905):5-6.]

《圣约翰大学章程汇录(1912—1920年)》。上海:美华书馆。

[’().Shanghai:The American Presbyterian Mission Press.]

Schereschewsky,Samuel Isaac Joseph.“The Rev.Dr.Schereschewsky’s Appeal for Funds to Establish a Missionary College in China.”42(1877):307-311.

苏公隽:《我所了解的圣约翰大学》,《纵横》11(1996):48—51。

[Su,Gongjun.“The St.John’s University,Shanghai That I Know.”11(1996):48-51.]

沈士华:《法文文学会》,《约翰年刊》(1923):149。

[Shen,Shihua.“The Club of French Literature.”(1923):149.]

圣约翰大学:《圣约翰大学自编校史稿》,《档案与史学》1(1997):5—14。

[St.John’s University.“The Self-Edited History of St.John’s University.”1(1997):5-14.]

吾家骏:《圣约翰大学之近史及投考须知》,《檇李杂志》1.1(1919):14—15。

[Wu,Jiajun.“Recent History of St.John’s University and Instructions for Application.”1.1(1919):14-15.]

无殇:《侠女奇事》,《志学报》1(1905):60—67。

[Wu Shang.“Marvelous Stories of a Chivalrous Woman.”1(1905):60-67.]

王越:《李叔同在日本“春柳社”的戏剧活动》,《戏剧文学》12(2017):130—133。

[Wang,Yue.“Li Shutong’s Drama Activities at the ‘Spring Willow Society’ in Japan.”12(2017):130-133.]

徐以骅编:《上海圣约翰大学(1879—1952)》。上海:上海人民出版社,2009年。

[Xu,Yihua,ed.’,().Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,2009.]

熊月之 周武编:《圣约翰大学史》。上海:上海人民出版社,2006年。

[Xiong,Yuezhi,and Zhou Wu,eds.’.Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,2006.]

杨豪 蒋维良编:《圣约翰大学附属中小学回忆集》。上海:同济大学出版社,2020年。

[Yang,Hao,and Jiang Weiliang,eds.’.Shanghai:Tongji University Press,2020.]

颜惠庆:《序言》。《华英翻译捷诀(第19版)》,颜惠庆编。上海:商务印书馆,1927。ⅲ—ⅳ。

[Yen,Wei Ching.Preface.:()Ed.Yen Wei Ching.Shanghai:The Commercial Press,1927.ⅲ-ⅳ.]

杨金才 于雷:《中国百年来马克·吐温研究的考察与评析》,《南京社会科学》8(2011):132-138。

[Yang,Jincai,and Yu Lei.“An Analysis of 100 Years’ Mark Twain Studies in China.”8(2011):132-138.]

《俞大维在圣约翰掮大旗》,《东南风》26(1946):2。

[“Yu Dawei Held the Flag at St.John’s University.”26(1946):2.]

朱红梅:《社会变革与语言教育:民国时期学校英语教育研究》。武汉:华中科技大学出版社,2011年。

[Zhu,Hongmei..Wuhan:Huazhong University of Science and Technology Press,2011.]

张玲霞:《1911—1949清华戏剧寻踪》,《戏剧》3(2001):43—50。

[Zhang,Lingxia.“1911-1949:Tracing Drama Activities of Tsinghua University.”3(2001):43-50.]

祖培:《圣约翰中学小说研究会》,《约翰年刊》1923:166。

[Zu,Pei.“The Short Story Club of Secondary School Attached to St.John’s University.”.1923:166.]

邹韬奋:《韬奋文集》第三卷。北京:三联书店,1955年。31—33。

[Zou,Taofen..Vol.3.Beijing:Joint Publishing Company,1955.31-33.]

曾煦伯:《剧谈》,《约翰声》29.1(1918):20—23。

[Zeng,Xubo.“About Drama.”’29.1(1918):20-23.]

钟欣志:《清末上海圣约翰大学演剧活动及其对中国现代剧场的历史意义》,《戏剧艺术》3(2010):18—26。

[Zhong,Xinzhi.“The Drama Activities of St.John’s University at the End of the Qing Dynasty and Its Historical Significance to Modern Chinese Theatre.”3(2010):18-26.]