《金瓶梅》从《水浒传》“武松杀嫂”故事中夺胎而出自成一种独立的叙事,表面上看似乎是在讲述一个与《水浒传》同一朝代,只是性质不同的世情故事,实际上却展现了作者本身所处社会的风貌,具有浓烈的时代气息。这种“借古写今”的方法虽然不是作者的独创,但在作者手中实现了与早期白话小说叙事较完美的结合。“借宋写明”“著此一家,骂尽诸色”的旨意使得故事的时空突破了原书的规限,产生了貌似宋朝而更像明代,地域场景具体指实却又无法确究的艺术效果,为在宋代和运河流域的时空框架里置入明代社会的生活内容提供了便利,体现出写实风格与虚构叙事相统一的特色,开创了世情章回小说的类型。

一、 宋明两朝的模糊指向

由于《金瓶梅》是接续《水浒传》而来,故事叙述中不时地牵出水浒人物以增加两者之间的联系,因此在时代背景的设置上自然要与《水浒传》相一致。不过自第七回开始,《金瓶梅》便逐步摆脱《水浒传》的束缚,在武松没有杀死西门庆的前提下,故事的发展呈现出迥然自新的面貌,置入了更多的时代内容。就文本描写而言,大到社会背景,小到地域风俗,都体现出一种宋明两朝的模糊指向。首先,《金瓶梅》将宋明两朝的人物、官职、制度糅合于同一故事中,并呈现出相似的政治状态。作者除了以宋徽宗为天子,用宣和、崇宁等年号纪时以标识时代外,还在故事叙述中穿插出现蔡京、朱勔、杨戬、张叔夜、宋江等生活于北宋末期的历史人物,增强所写为宋事的文本认同。但与此同时,《金瓶梅》中也出现了曹禾、黄元白、狄斯彬、凌云翼、黄甲、韩邦奇、赵讷等《明实录》《明史》中实有的人物,①使用了巡抚、布政使、知府、补服、十三省等明代才有的官职官制和行政区划,在白银流通、马价银、盐引、酒制等方面都暗合着明代特有的国家政策。是以张竹坡在第三十三回“南京沈万三,北京枯树弯”处旁批“非北宋事可见,寓言”(张竹坡498),肯定《金瓶梅》“借宋写明”的创作性质。且就北宋末和明中叶的政治状态而言,宋徽宗与嘉靖帝都大修宫观、崇信道士,蔡京与严嵩都把持朝政、结党营私,宋徽宗、钦宗与明英宗又俱为北兵所虏……《金瓶梅》中对北宋奸臣当道、吏治腐败,生活奢靡、贿赂公行,山河不固、主上蒙尘等场景的描写,未始不是明代现实社会的折射。

其次,《金瓶梅》中出现的习俗活动,既是对宋代城市文化的整体延续,又在具体的情形中显露出明代特征。《东京梦华录》《都城纪胜》《梦梁录》《武林旧事》等宋元笔记中记载的各种文化现象和风俗习惯,在传统经济得到恢复与增长、新兴经济产生并发展的明中期有增无减,而且呈现出从大城市向小城镇蔓延的趋势。即以元宵节为例,张瀚在《松窗梦语·风俗记》中便说:“元宵赏灯,始于汉祠太乙。今上元观灯,是其遗风。唐敕金吾弛禁三夜,宋增为五夜,至今因之。”(张瀚136)“至今因之”,即可见出明代对宋以来文化政策和社会习俗的袭承。《金瓶梅》第四十二回、第十五回、第二十四回分别描写了清河县正月十四日、十五日、十六日民众赏灯、放烟火的热闹场面,这从表面上看似与宋代的节庆习俗相一致。但如果深入考察的话就会发现,一是宋代的这种习俗一般只出现在人口聚集的大都市(如宋元话本《张生彩鸾灯传》《戒指儿记》等故事发生地便是汴京和洛阳),而清河作为中小城镇,在小说中的午夜繁华程度与宋代的实际情况并不相符;二是宋代民众元宵节时的活动以赏灯为主,放烟花属于贵族才有的奢侈享受(如《武林旧事》燃放烟花的记载多出于宫廷),随着烟火技术的进步,明代以来它才走进普通民众的生活中。

此外,还值得注意的是,《金瓶梅》在不少章节都提到了京城,且出现开封和北京的杂糅。如第九十回:“来旺儿道:‘我离了爹门,到原籍徐州,家里闲着没营生,投跟了个老爹上京来做官。不想到半路里,他老爷儿死了,丁忧家去了。我便投在城内顾银铺,学会了此银行手艺,拣钑大器头面,各样生活。’”(兰陵笑笑生1342)如果“上京”指的是去开封,本不必途经清河,故而这里的“京”指的实是北京。又第九十一回:“玉楼道:‘你衙内有儿女没有?原籍那里人氏?诚恐一时任满,千山万水带去,奴亲都在此处,莫不也要同他去?’陶妈妈道:‘俺衙内老爹身边,儿花女花没有,好不单径。原籍是咱北京真定府枣强县人氏,过了黄河不上六七百里。’”(1356)北宋的“北京”是大名府,今北京北宋时属于辽国的“南京”,“北京真定府”是明代的指称。这样指北京为京城的例子还有不少,但同时也出现了以开封为京城的情形,如第十七、十八回来保上京办事,第七十回、七十一回西门庆进京拜谒等,根据路线、日期以及环境推测,其所描述的东京便是指开封。这种关于京城的模糊指向,不是作者地理上的无知,而恰恰是其高明之处,是“借宋写明”的直接体现。这就告诉了读者,小说是披着宋代的外衣在写明代的故事,那种权钱交易、财色交易的肮脏世界正是现实社会的真实写照;端坐在金銮殿上,喜听阿谀之词的君主,媚上欺下的朝臣都是这黑暗社会的罪恶根源,浑浊的空气弥漫在大明王朝的上空。

二、 疏密有致的纪时叙事

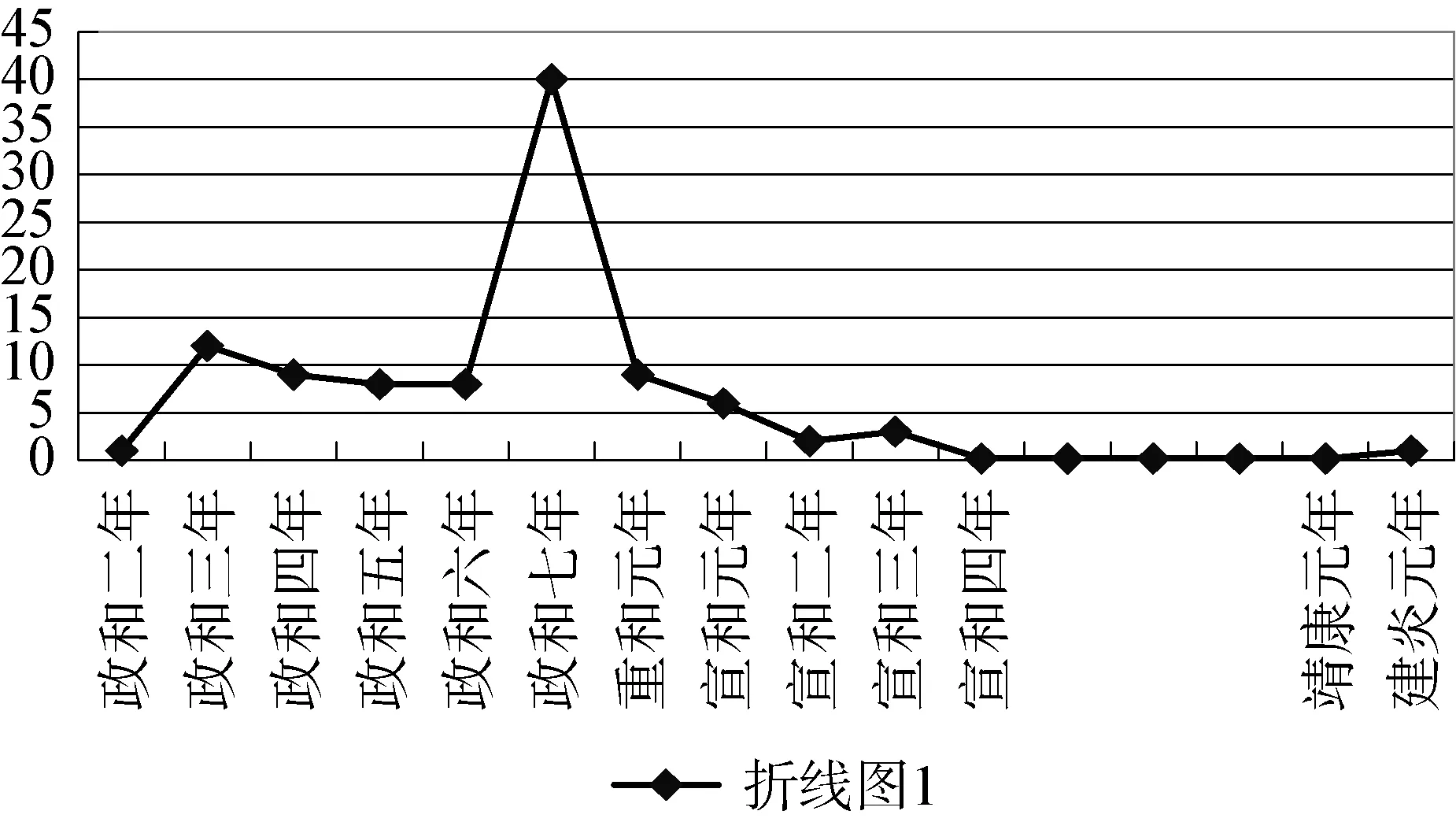

从小说所显示的故事发生和演变的时间过程来说,《金瓶梅》有着比较明确的按纪年顺序叙事的特征。小说在处理各年度时间与叙事内容的密度关系时,呈现出先均匀用笔,再集中展现,最后又回落到稀疏勾勒的叙事布局。据朱一玄先生《金瓶梅词话故事编年》载,小说所描写的故事从政和二年开始,到靖康二年结束,前后共历16年(实际有叙事的年度为12年)。②对这16年间所发生的故事,作者的用笔并不均匀: 第一回占了两个年度;政和三、四、五、六年,重和元年,宣和元年,接近每十回一个年度;政和七年,用了近四十回的篇幅;宣和二、三年,大体又是每两回一个年度;第九十九回横跨四个年度;第一百回一个年度。如果我们以横坐标代表时间,纵坐标代表各年所占回数的话,那么可以得到如下的图示:

注: 虽然政和六年属于流年暗换,本无篇幅,但因为政和五年和政和六年共计十六回,故而将十六回的内容作为两年对待,平均每年八回。

从图示中可以看出,《金瓶梅》文本叙事的时间密度最大为政和七年,前面几年的用力相对平均,后面几年则显出越来越稀疏的趋势。就内容而言,前三十九回(从政和二年到政和六年)写了西门庆的暴发史,这其中既包括接连迎娶孟玉楼、潘金莲、李瓶儿,梳笼李桂姐,收房孙雪娥,奸淫庞春梅、宋惠莲、王六儿等,使得一妻五妾的家庭格局基本形成,西门庆纵欲挥霍的本性得到淋漓尽致的彰显,也包括从生药铺老板成为雄踞清河的大财主,进而结交蔡太师和各级政府官吏,形成官商勾结、上下其手的经商模式;且官哥的出生满足了西门庆对子嗣的需求,由此权势、财力、淫欲、香火传承等都得到了初步满足。可以说,前三十几回如同滚雪球一样写出了西门家庭在各方面的发展壮大,为随后的妻妾之争、徇私舞弊、扩大经营等奠定基础。相对均匀而又并不稀疏的时间密度,正是西门大家庭以超越常规的“暴发”模式一步步走向繁盛的外化。接下来的一年(政和七年),作者详细展现了西门大家庭内部与外部复杂的关系网。当时间变得舒缓起来,作者用日常琐碎生活中的各个侧面将暴发后的生活纤悉无遗地呈现,又通过对外包揽诉讼、勾结权奸的描绘,细致地揭露了西门庆发家致富的秘诀。当西门庆志满踌躇以后,露出了暴发背后的精神空虚,享乐似乎成了人生最大的追求,文本细化了这种盛极一时的状态,又从纪时上无声地宣示了这种繁华的短暂。随着西门庆的纵欲亡身,西门大家庭也走向了“树倒猢狲散”的结局。店铺关门,伙计逃散;兄弟背叛,奴仆忘恩;诸姬妾各自单飞……这种残败从情理上来说存在时间差,也唯有时间的流逝可以见证这种败落的沧桑。这一阶段时间跨度最大,但文本容量却最少,与繁盛时的浓密度形成了强烈的对比。面面俱到的平铺直叙,如画卷般慢慢伸展,会淡化那种衰败之感。时间上的跨越跳动,挨次展现出家庭的离散,逐步了结人物的命运,加重了悲剧的浓郁气息。《金瓶梅》用几十回的篇幅大肆渲染盛时的繁华,而后将篇幅紧紧收缩,使衰败离散接踵而至,这种渲染盛时惋惜衰时的笔墨,比同等单位容量平均用力的白描纪实,更能产生摧枯拉朽般震撼人心的效果。虽然“小说中的时间和空间并不是现实生活中的时间和空间。即使看起来是最现实主义的一部小说,甚至就是自然主义人生的片段,都不过是根据某些艺术成规而虚构成的”(韦勒克 沃伦14),但《金瓶梅》这种建构在虚构之上的时间编排无疑是成功的,和此前的通俗小说叙事范式相比,具有明显的突破意义。

三、 呈现盛衰之变的节庆叙事

与此前《三国志演义》《西游记》等仅是偶一提及不同,《金瓶梅》特别注重对节庆的描写。其间不少活动或围绕着潘金莲、李瓶儿、孟玉楼、吴月娘、李娇儿、西门庆、陈经济等的生日而展开;或纳入春节、元宵节、清明节、端午节、芒种节、中秋节等传统节日的庆祝之中。据浦安迪先生统计,《金瓶梅》至少有二十六回的叙述涉及庆生,二十五回的叙事有节日背景。③这占据文本半数以上篇幅的节庆描写,开创了章回小说以大量的、有意识组织营构的节庆叙事之先河,对情节开展、人物塑造以及主旨表达起到了重要作用。首先,节庆描写具有结构全书的意义。《金瓶梅》中描写频次较高的新春(第十四回、第二十三回、第三十九回、第七十八回、第九十六回)、清明(第二十五回、第四十八回、第八十九回)、中秋(第十九回、第三十三回、第五十九回、第八十三回、第九十五回)等,成为贯穿全书的特殊文化符号。又,陈经济多被认为是西门庆的影子,而《金瓶梅》中的庆生描写,以西门庆始(第十二回),以陈经济终(第九十九回),亦体现出一种前后关联的全局观念。其次,节庆渲染传递出一种深沉的哲思。节庆作为日常生活的重要组成部分,从中可以折射出西门家庭的豪富和败落。就《金瓶梅》节日的文本呈现而言,大部分都出现在前七十九回,其后章节较少涉及。如文中四次元宵节的描写全在小说的前半部分,且场面一次比一次热闹,这正是西门家庭逐步走向鼎盛的表征。而同样是清明节,第四十八回声势浩大,第八十九回冷穆凄凉;同样是花园中的春节景象,前期繁华喜庆,后期荒芜残破。张竹坡批评《金瓶梅》时拈出“冷热”二字,虽未必完全契合作品的主旨,但至少在某种程度上揭示了这种前后贯穿的对比。再次,围绕节庆可以更好地展开叙事、塑造人物。一方面,在元宵、清明等传统节日中,闺门妇女可以突破“大门不出二门不迈”的礼教约束,或寻春踏青或赏花观灯,在丰富文本内容的同时,也为故事的发展创造了条件。如第八十九回,清明祭祖的吴月娘在永福寺偶遇庞春梅,成为小说叙事向以庞春梅为中心的巧妙过渡;而孟玉楼、李衙内的照面,也促使孟玉楼脱离西门家庭,寻求新的归宿。另一方面,通过节庆往往能把众多人物聚集起来,便于在对比中凸显人物的个性。如第二十四回元宵节观灯,宋慧莲的轻浮跃然纸上,这种张扬卖弄招致了潘金莲的忌恨,为她的死埋下了伏笔。《金瓶梅》作者有意识地将节庆描写和家庭描写联系起来,在日常化的叙述中体现出一种叙事艺术的创新。

节庆作为时间车轮上的一个个重要界点,对它们的描写既具有时序更迭、岁月轮转的现实意义,以点串线,也很好地编织出《金瓶梅》的网状结构并通过前后的对比揭示出盛衰之变、冷热之感。其后的世情小说,如《林兰香》等,往往出现大量的节日穿插,虽未必如《金瓶梅》将人物生日与传统节日合二为一(如李瓶儿生日为正月十五日、吴月娘生日为八月十五日、韩爱姐生日为五月初五日等)般刻意,但节日交替出现及其习俗活动无疑又推动着故事的发展,并呈示着某种人生和历史的哲理,体现了中国古典小说独特的美学特征。《红楼梦》更是将《金瓶梅》的节庆叙事发展到一个新的高度。

四、 阳谷到“清河”的空间转换

《金瓶梅》不同于《水浒传》把武大郎、潘金莲、武松的籍贯定位成清河县,把人物活动的中心定位在阳谷县,而是反转过来。虽然《金瓶梅》对《水浒传》有着继承和改动,且有些删改无伤故事大雅,但这里的变更却显然是有意为之,与整个故事的叙述密切相关。关于此问题,韩南先生认为,作者的改动是为了迁就在《金瓶梅》中扮演着十分重要作用的临清这个繁华港口(韩南226)。田秉锷先生又站在文化的高度,认为作者的改动,既纠正了《水浒传》中地理逻辑的错误,使武松的返乡路线合理了,又成了某种新构思的暗号,其核心是由写“山”到写“水”(田秉锷178—80)。两位学者的解读给我们以很大的启发,可以说,以世情为主的《金瓶梅》和以豪侠为主的《水浒传》,都很好地实现了地域环境与人物塑造的结合。据《宋史·地理志》载,阳谷县属京东西路东平府,清河县属河北西路恩州;而据《明史·地理志》,阳谷县则属山东行省兖州府东平州,清河县属北直隶广平府。以今天的行政区划而言,阳谷县属山东省,清河县属河北省。无论是从何时来看,阳谷和清河都不是近在咫尺的临县,而是间隔一段距离。这从地图上可以看出(见下图):

阳谷属于平原地带,周边并无大的河流环绕,与此相反的是,清河距离京杭大运河较近,周边河流纵横。《水浒传》中人物籍贯和故事发生地的设定,可能与水浒故事的流传、汇聚有关;而把武松打虎以及斗杀西门庆的故事安置在阳谷县,又或受故事主题的影响。与《水浒传》的着力表现不同,武松故事在《金瓶梅》中仅是个引子,他本人也成为潘金莲、西门庆的陪衬。英雄豪情自然需要山峰的阳刚之气作为衬托,而女儿市井的媚俗似乎取河流的阴柔流动更为合适。关于清河究竟所指何处,众说纷纭,有学者曾将其和《金瓶梅》的作者、主旨、西门庆的原型一起合称金学研究“四大奇”(霍现俊159)。笔者以为造成这种争论的原因,一方面源于作者“借鸡下蛋”,从《水浒传》故事衍出,而文本的叙述又与历史和现实不符;另一方面也与作者故布疑阵,在创作中加入了自己的体认,营造了一个看似实有却又无法确指的艺术世界有关。作者把不同风俗和生活百态等都汇聚在“清河”小城,使它成为滚动的生命历程的载体,兼容南北,并吞今古,似指北京、徐州等而又无法全面落实,似本清河、临清却又有太多的无法承载。这样一来,便可以认为《金瓶梅》作者只是借鉴了《水浒传》的地名,并对其进行了艺术性改造,使其偏离了历史地理位置,而成为时代社会的缩影和窗口,一个文学艺术中的“大观园”。《金瓶梅》作者把清河、临清经常放置在一起,这与临清在明中期成为全国知名的重要商埠有关。陈东有先生通过对大运河经济文化的分析,认为从某种意义上或许可以说,《金瓶梅》是大运河经济文化的产儿(陈东有1—19)。处于运河边上的临清、清河,代表了一种不同于农业文明的开放和流动,因商品经济的发展而迅速崛起的城镇,显然更能反映那个时代商人群体的崛起。西门庆作为暴发户的代表,自然也更需要一种包容性的文化和与之相适应的文化环境。京杭运河的开通、南北交流的加速、商船数量的增多、运输能力的提升等,这一切都促使临清(清河)成为一个商品的集散地、文化的大熔炉。这种地域文化恰恰最能滋生西门庆这种人物,故事地域由阳谷到清河的转变,与故事主人公和整个故事内容的转化互为表里。作者“张冠李戴”“偷梁换柱”是顺从叙述内容的需要,而有意地另起炉灶,也增加了叙述上的灵活,看似实指实则模糊的地域界定为故事的展开提供了广阔空间,方便作者自由驰骋。《金瓶梅》这种依托流动的河流来表现商业文化的繁荣,描绘世态人情的方法,也可能为后来的小说所袭承,许多作品中涉及暴发商人、商业文化的,基本都与河或海有关,共同体现了一种不同于农耕文明的运河文化、商业文明。

图2 阳谷和清河在明朝时的位置

此外,由于《金瓶梅》是在《水浒传》基础上横生枝节而进行的演绎,并且整部故事头尾两端都与水浒故事相联系所以便形成了由频繁转换到相对固定的空间布局。在《金瓶梅》之前,以《三国志演义》为代表的历史演义小说基本上都是按照直线型的时间顺序进行叙述,各路英雄的汇聚地、重大事件的策源地、重要战争的发生地等,都是一时之空间背景。《水浒传》也与此类似,主要场地随着主要人物的交互出现而不断转移,形成了延安府、五台山、桃花山、东京、梁山泊、二龙山、阳谷县、江州、祝家庄、大名府、曾头市等星罗棋布的空间布局(即便众好汉梁山聚会以后也因人物活动而没有把空间背景固定下来)。《西游记》更是以降妖除魔的取经路线进行频繁的空间置换。与《三国志演义》《水浒传》《西游记》等跳跃性的空间布局不同,《金瓶梅》把叙事的空间基本限定在清河县,并且形成以西门大家庭为轴心的辐射。

五、 以家庭为中心的社会描写

《金瓶梅》除了开头几回围绕武大郎家庭展开描写,最后几回主要以临清码头和守备府为叙事中心,其他多数情况下都把故事的具体发生场所置于西门大家庭内部,这样便在叙事上形成了比之“清河”更加集中和具体化的家庭空间。这种家庭空间的设定,与《金瓶梅》以市井暴发户西门庆作为中心人物以及将女性作为主要描写对象有关,同时也如鲁迅所说是“借此一家,骂尽诸色”。这可从两个层面看,一是西门庆本人的身份特征使这个家庭与社会产生各方面的联系,有利于展开对社会面貌的广泛描写,如张竹坡所说,“因西门庆一分人家,写好几分人家[……]而因一人写及一县”(张竹坡,“批评第一奇书《金瓶梅》读法”47)。二是西门家庭豪富,成员众多,关系复杂,事象纷繁,比较典型地反映出在社会转变时期传统家庭向新兴商人家庭转化的特征,可以象征性地呈现出新的经济和文化因素出现后对传统社会的冲击及带来的各方面变化。张竹坡说:“夫作书者必大不得于时势,方作寓言以垂世。今止言一家,不及天下国家,何以见怨之深,而不能忘哉!”(1069)《金瓶梅》所写的一家之事可看作一种“寓言”,是“天下国家”的情状的隐喻。作为一家之主的西门庆是集富商、官僚、恶霸三者为一体的人物,他所扮演的不同角色的活动展现了社会的诸多面相。作为官僚,不管是以钱买官、权色交易,还是交通官吏、买放凶徒,抑或是迎来送往、赶礼吊贺,都暴露了官场的污浊;作为商人,他投机取巧、唯利是图,除了经营印子铺、生药铺、缎子铺、绒铺、绒线铺等铺面生意外,还兼及放贷和长途贩运,这种经济运作可看成晚明商业社会资本积累的缩影;作为恶霸,他结交地痞流氓、欺行霸市,出入青楼妓馆、肆意淫乐,奸侮他人妻女、践踏公知,狎客帮闲常奔其门,巫医乐工广登其室,这些描写反映出那个社会的黑暗与腐朽。此外,西门庆的妻妾吴、孟、潘、李(李瓶儿、李娇儿)出身各异,她们作为不同阶层的代表也为西门家庭的社会网络穿针引线。而就西门家庭的人员构成而言,除了西门庆与六房妻妾外,还包括春梅、玉箫、迎春、秋菊、小玉等侍女,来旺、来爵、来安、玳安、琴童、画童等小厮,惠祥、惠莲、惠元等仆妇,陈经济、吴大妗子、潘姥姥等寄居或串门的亲戚等。其他如李桂姐、吴银儿等卖唱娼女,应伯爵、谢希大等结义弟兄,薛姑子、王姑子等募化女尼等亦经常出入西门家庭。这些形形色色的人物之间,有主仆、贵贱之分,长幼、亲疏之别,职司、分属之异,把他们置于同一场域,就像戏剧中的生旦净末丑同登舞台一样,有利于集中展现人物之间的矛盾冲突。而通过西门庆及其妻妾子女、朋友兄弟、奴仆伙计等的前后勾连,西门家庭交际所及,广涉士、农、工、商等各类人物,活动范围几乎遍及清河的各个角落,乃至延伸到泰安、临清、京城、扬州等地。

西门庆作为代表着权力、金钱和地位的一家之主,众人的活动无不围绕着对他的“争夺”而进行。吴月娘对西门庆的荒淫忍让纵容,对潘金莲、李瓶儿既妒嫉又笼络,自己敬佛求子延嗣;潘金莲撒娇献媚,满足西门庆的淫欲,对李瓶儿、宋惠莲妒恨和侵害……西门庆的妻妾几乎每天都生活在争风吃醋、勾心斗角之中,她们的根本目的都是为了争取西门庆的宠眷,维护自己的地位和利益。就连仆妇、帮闲也都很清楚,只要得到西门庆的欢心,没有什么办不到的事。宋惠莲与众人打牙犯嘴,全无忌惮,其底气来自她正和西门庆勾搭成奸;应伯爵之所以经由书童、李瓶儿转请西门庆开脱游守、郝贤等人,是因为他深悉书童、李瓶儿备受宠幸……可以说,西门庆的好恶及与其关系的亲疏决定了相关人物的命运,而这正显示出传统宗法制度和一夫多妻制度下的利益支配与人际关系特征。不过,《金瓶梅》除了表现传统社会的人情物理外,还尤其注重对体现商业经济发展趋势的金钱力量的描写。如王六儿、如意儿、惠元等每一次和西门庆交欢,都伴随着钱物的攫取和事项的请托;作为李瓶儿心腹的冯妈子,为了几两银子替西门庆奸淫王六儿积极牵线;应伯爵在西门庆刚死之后便投向张二官并怂恿其迎娶潘金莲;苗青与艄子合谋害主,韩道国夫妇又设计携银远遁……所有的礼义廉耻等传统道德在金钱面前根本不堪一击,对金钱的追逐成了人物活动的主要动因。此外,如果说西门庆勾搭潘金莲还主要是渔色的话,那么他迎娶孟玉楼、李瓶儿,则是出于财色兼收的考虑。薛嫂游说西门庆时,未言孟玉楼之貌,先言其财,张竹坡于此感叹道:“要知玉楼在西门庆家,则亦虽有如无之人,而西门庆必欲有之者,本意利其财而已。”(109)而就家庭内部关系而言,除了妻妾名分,财货的多寡也成了影响家庭地位和人际关系的重要因素。孙雪娥时常缺席妻妾之间的饮食游戏,潘金莲待人刻薄,远不如李瓶儿宽厚,这与她们在金钱上的短绌不无关系。在社会逐利思想的影响下,人们的价值观念产生嬗变,传统的等级壁垒也遭到冲击。《金瓶梅》中与逐利同时盛行的,是对声色的追求,西门庆、潘金莲的肆意纵欲,既映现了肯定人欲的思想潮流,客观上又暴露出人性的扭曲。上述以西门家庭生活为中心所描写的种种现象,无疑都是明代中后期社会状态和文化思想的折射。

六、 庭院布局与文本叙事的配合

《金瓶梅》以家庭为中心集中展现了人物之间的矛盾冲突,而家庭的空间建构则为人物的活动开展与性格形成提供了更为具体真切的典型环境,将主要人物的居所与文本叙事紧密配合,体现出空间叙事上的创新和努力。张竹坡特别指出了《金瓶梅》在家庭空间构设方面的意义和作用:“凡看一书,必看其立架处,如《金瓶梅》内房屋花园以及使用人等,皆其立架处也。何则?既要写他六房妻小,不得不派他六房居住。然全分开,既难使诸人连合,全合拢,又难使各人的事实入来,且何以见西门庆豪富?[……]故云写其房屋,是其间架处。犹欲耍狮子先立一场,而唱戏先设一台。”(张竹坡,“杂录”3—4)西门家庭的宅院,总计包括门面五间到底七进的主宅、所购置的花子虚住宅、狮子街门面四间到底三层临街是楼的外宅、对面乔大户旧宅等,除了主宅(包括后院、前厅、花园、厨房、书房、仆妇居处等)是主要的叙事空间,其他如狮子楼外宅、乔大户旧宅等亦与重要的情事相关(如狮子街是元宵赏灯之地,乔大户旧宅引发吴月娘小产等),不同宅院的设置,每每都与文本叙事相联系。而西门庆的六房妻妾,就其居所而言,有几点值得注意: 第一,虽然她们的居所在性质上有上房、厢房、别室等的差异,但格局都是三间,这种不同于仆妇的居住安排,正显示出她们在家庭中的女主地位。第二,六房的居所布局明显存在后院与花园的对立。无论是吴月娘(上房),还是李娇儿(东厢房)、孟玉楼(西厢房)、孙雪娥(靠近厨房的堂屋后),都住在庭院中的后院,这是闺门女性的传统居住地点,且个人的居所与其身份相符(孙雪娥独立于上房、厢房之外,源于其丫鬟收房的卑下出身,而居住在厨房附近,又与其分管家中饮食有关)。但潘金莲(花园西边三间楼一院)、李瓶儿(花园东边三间楼一院)却与她们不同,居住在前院的花园内,形成了另一个与前厅相近、与后院相对且相对封闭的家庭空间。这种布局一方面固然是为了在人物的品性上体现出一种褒贬(金、瓶、梅的居所不符合闺门规范,是一种不写之写),另一方面也直接把故事的核心空间限定在了花园内(金、瓶、梅,三大女主角都居住于此)。因为西门家花园与花子虚宅一墙之隔,所以潘金莲窥破李瓶儿的墙头密约;而陈经济居住在花园外的前厅东厢房,也方便了他与潘金莲勾搭而不被发现。关于这点,张竹坡在评点中曾多次予以揭示,如:“读《金瓶梅》,须看其大间架处。其大间架处,则分金、梅在一处,分瓶儿在一处,又必合金、瓶、梅在前院一处。金、梅合而瓶儿孤,前院近而金、瓶妬,月娘远而经济得以下手也。”(张竹坡,“批评第一奇书《金瓶梅》读法”27)此外,即就花园内部而论,翡翠轩、藏春坞雪洞、卷棚等地方,都有浓墨重彩的故事呈现。西门庆白昼宣淫、潘金莲醉闹、宋惠莲蹴秋千等,在彰显他们思想性格的同时,也推动了故事的发展。李瓶儿的私语使得潘金莲妒意醋意加深,成为随后邀宠争媚、私下算计的导火索。而潘、李毗邻而居,既增加了潘金莲对李瓶儿受宠、生子的嫉恨,也为她调唆离间乃至行凶带来便利,在多回合的较量中,李瓶儿终因孱弱而间接死于其手。

七、 《金瓶梅》时空叙事的创新意义及其影响

《金瓶梅》在时空叙事上体现出一种创造性的新变,从某种意义上可以说它树立了中国通俗小说创作的新范式。这种范式的性质和意义从其大端而言,主要体现在两个方面: 一是继承了“借古写今”的艺术传统,创造性地在通俗长篇小说中加以实践运用并产生超越其他文体的特殊效应,成为通俗长篇小说鲜明深刻地反映时代特征的先例。二是营造了与现实社会状态相联系、与市井世俗生活相结合、与普通人的思想性格相适应的有机多层的空间场域,开创了以写实风格为表现特征而以艺术虚构为神理的世情章回小说类型。(一) 借古写今的艺术传统在通俗长篇小说中的成功实践

借古写今(相似称呼又有“借古鉴今”“借古讽今”“借古喻今”等)本是文学传统中一种常用的表现手法,失意的文人总是习惯于借古人古事释放自己的情感,从而委婉地达到对现实的讽喻和批判。由于个人的升沉荣辱往往与社会的兴亡交替相交织,且诗教的传统又要求含蓄蕴藉而不直言,因此借古写今成了沉沦落魄者、居安思危者的代言首选。不过,诗文等抒情文体,往往更注重思想情感的抒发而忽视事件的叙述;民间故事、文言小说等,大都篇幅简短,只能揭示社会生活的某个侧面;史传虽然叙事性强、文本容量大,但受制于记录对象、特殊体式、编撰思想,亦难以艺术性地全面反映时代。与它们相比,章回小说动辄几十回乃至上百回的篇幅、允许虚构的创作方法、人物描写的自由、前后叙述的连贯等,都使其成为真正“写”今,展现群体生存特征和时代整体风貌的最佳载体,但同时章回小说起步、成熟晚,可资借鉴的对象、经验较少,因此从整体上形象地反映特定时代社会生活的难度也超过了其他文体。就小说的来源而言,曾有一种滥觞于寓言的说法,而附着在诸子散文中的寓言,一方面,其中的叙事成分可能对后世小说的发展产生过影响;另一方面,寓言背后的讽喻性题旨也参与了后世小说艺术性的建构。唐宋以来,中国的通俗小说日渐兴盛,明清更成了通俗小说发展史上的黄金时期。而在章回小说产生发展之初,经由文人染指的《三国志演义》《水浒传》《西游记》等已经或多或少包含着一些现实的感触。《三国志演义》描写天下无道,群雄纷争,表达人民对圣主贤臣的渴慕以及和平生活的向往,融入了元末的动乱因素;《水浒传》与此前的《宣和遗事》以及讲唱话本、“水浒”戏相比,新增的林冲故事、征辽故事等,都反映出特殊的社会背景。④《西游记》对车迟国、比丘国等佞道君主的描写,也有对嘉靖帝的影射在内。作为第一部基本由文人独立创作的章回小说,《金瓶梅》“借宋写明”的艺术选择既是一种承续,也是一种嬗变。在思想意蕴上,它是有目的地鉴今、讽今,与传统相呼应;在写作手法上,它又是有意识地混淆古今、披旧衣写新事,体现出艺术的创新。自称笑笑生友人的欣欣子说:“窃谓兰陵笑笑生作〈金瓶梅传〉,寄意于时俗,盖有谓也。”(兰陵笑笑生,“序”1)不少学者往往从“俗”字着眼,肯定《金瓶梅》对世俗题材的开拓,却较为忽视对“时”字的体认。所谓的“寄意时俗”,其中应该也包含着作者对现实社会的隐喻和批判。与此相似,廿公又谓:“《金瓶梅传》,为世庙时一巨公寓言。盖有所刺也。”(跋1)抛开作者的身份之论,至少“寓言”和“有所刺”已经暗含着《金瓶梅》所写为当代人事的假托,揭示出它的时代讽喻特征。嗣后,张竹坡从“发愤著书”的传统出发,提出《金瓶梅》“寓意”说。“稗官者,寓言也。其假捏一人,幻造一事,虽为风影之谈,亦必依山点石,借海扬波。故《金瓶》一部,有名人物不下百数,为之寻端竟委,大半皆属寓言。”(张竹坡,“《金瓶梅》寓意说”13)在强调有所寄托的基础上,认为《金瓶梅》故事虽非实有,却有其现实来源,是对现实中某些人事的反映。历史题材或世代累积型的成书特点限制了《三国志演义》《水浒传》等的艺术想象,即便是“七实三虚”这种实多虚少的比重,有时尚且被讥讽为“野史芜秽之谈”(莫是龙249),更遑论大肆“篡改”历史真相了。这正如研究者所认为的那样,史传在文体上孕育了小说,但在精神上却阻碍了小说的发展,小说只有克服了“史统”的强大阻力之后才走上康庄大道(石昌渝81)。《金瓶梅》在汲取前代优秀创作经验的同时,能够摆脱历史的束缚从而另辟蹊径,不是以回顾的视角总结经验教训,表达祈盼哀思,而是从社会现实出发,指摘时弊、寄托人性关怀,开辟了一种新的艺术范式。

把《金瓶梅》放在整个通俗小说的发展过程中进行考量,可以看到它在创作方式上体现出从世代累积型向文人独创型的过渡,在创作方法上也体现出从依傍历史以及前人作品到崇尚虚构和自开新路的转变,这种承前启后的转折是《金瓶梅》最不容忽视的价值所在。艺术来源于生活又高于生活,《金瓶梅》把生活素材纳入文学创作之中而不似时事小说般过于浅白地剑指当下,在彰显其文学旨趣的同时,形成了一个似远实近、似假实真的艺术世界,启发了后世作者的追摹仿效。如深受《金瓶梅》影响的《红楼梦》,其开头虽宣称无朝代可考,但通过作品中听演《牡丹亭》词曲、调侃唐寅(薛蟠误认为“庚黄”)等情节暗示故事发生在明代之后,这种看似幽眇朦胧实则真实可感的时代喻指,是对“借古写今”艺术范式的进一步升华。与《红楼梦》大约同时出现的《儒林外史》,作者把带有现实原型的文学人物置于前朝,由于在科举制度上清承明制,所以吴敬梓的讽刺便具有现实针对性,作品中的世态描写是现实社会的投影和折射。《儒林外史》“借明写清”的艺术选择,是对《金瓶梅》“借宋写明”的直接承袭。此外,无论是李绿园《歧路灯》中将谭绍闻折节读书、重振家风的经历放在嘉靖朝之下,还是屠绅《蟫史》等假托神魔以写现实,都体现出一种借古写今(乃至是“借幻写真”)的创作策略。借古写今在通俗长篇小说中,经《三国志演义》《水浒传》等的有益尝试而终在《金瓶梅》中得到成功实践,从此成为章回小说中一个重要的艺术传统,对清代小说乃至近现代小说的创作都产生了深远影响。

(二) 开创了世情章回小说通过多层的空间环境进行虚构叙事的范式

论及《金瓶梅》的文学史意义,研究者往往会不约而同地提到它在题材上的开拓,自兹以后,描写世情便成为通俗小说的一个重要着力点并逐渐臻于蔚然大宗。除了《金瓶梅》的几部续书外,《醒世姻缘传》以两世的家庭为中心,笔触所及,对浇薄世风和官场腐败进行解剖,真实地反映了明末以来的一些社会问题;《林兰香》上承《金瓶梅》《醒世姻缘传》,并把描写的对象转向世家大族,在展现它盛衰荣枯的同时,揭示出封建社会女性的生存状况和不可避免的人生悲剧,成为《红楼梦》的前驱;《红楼梦》在思想和艺术上达到这类题材的顶峰,通过对女儿们命不由己的婚姻悲剧、大家族必然衰败的历史悲剧以及贾宝玉的人生悲剧的描写,折射出封建末世的危机。而与之同时或稍后,《绿野仙踪》《野叟曝言》等承其绪而生变,《镜花缘》《蜃楼志》等又扬其波而出新。此外,宽泛而言,明末清初的才子佳人小说、艳情小说,清末的狭邪小说等都是世情小说的变种,也都或多或少受到《金瓶梅》或直接或间接的影响,这使得《金瓶梅》所开创的艺术范式,成为诸多后继者效法的对象。社会环境在人物性格的形成发展过程中占据着重要地位,《金瓶梅》选择“清河”作为故事的发生地点并进行艺术性虚构,使得城市环境与人物设定统一起来,为故事的次第展开提供了合适的文化土壤。以西门大家庭为中心构建复杂的社会关系网络,进而刻画典型人物,揭示群体和个体的思想性格特征,展现具有时代特色的社会风俗画卷,正得益于融合历史环境和现实环境而来的艺术空间建构。为了更全面细致、更深层次地描摹世情人物,作者把叙事空间进一步向局部集中,在展现复杂细腻的生活时,体现出对家庭描写的深化。而庭院本身的结构布局,是一种特殊的家庭环境,会因时、因地、因事对人物的思想、心理等产生刺激和影响。《金瓶梅》围绕“清河”、西门家庭、西门花园而展开的文本叙事,在空间背景上,体现出一种由大到小的收拢和递变;在空间环境上,形成了社会环境与家庭环境的交混与统一。这种有机多层的空间场域,是《金瓶梅》作者的艺术创造,对后世的小说创作具有重要的借鉴意义。具体表现在:

第一,《金瓶梅》把人物的主要活动区域设置在“清河”,形成了空间上的固定与集中。嗣后,无论是《林兰香》把京城作为人物活动的主要场域,《蜃楼志》描写以广州为中心的岭南社会生活,还是《儒林外史》后半部以“南京”为主要依托,《歧路灯》立足祥符县描写谭绍闻的败家兴家生活等,都是对这种空间叙事的借鉴和发展。这些作品或置身花园式空间展现男女生活,或立足特定城市(如《品花宝鉴》之于北京、《海上花列传》之于上海等)彰显地域性特色等,实现了空间布局从流动向固定的转变。这种艺术性的嬗变,至清后期愈来愈为多数作家所接受。第二,《金瓶梅》所设定的故事发生地“清河”,并非确指的地理城市,而仅是一种文学意义上的存在。这一点也对后世小说,尤其是含有寄托的发愤之作影响深远。如,《醒世姻缘传》中的“明水镇”虽然实有,但作品的描写却并不与历史一致,可以看作对《金瓶梅》的沿袭;《红楼梦》杂糅北京和南京而形成一种模糊的地域指向,又是对这种手法的继承与超越;《儒林外史》中的“南京”,既是实指的地域空间,也是作者建构的精神家园,在对《金瓶梅》的承袭中蕴含着新变。第三,《金瓶梅》以家庭为中心展开叙事,围绕西门家庭日常生活所形成的环境空间,使人物矛盾得到更加集中的展现,人物塑造与社会环境、家庭环境相统一。《林兰香》中的耿氏府邸、《红楼梦》中的贾府及“大观园”等都成为故事书写的主要场域,在将各色人物置于相同空间的努力中,完成了典型人物的塑造。这种以家庭为主描写社会风情的方法,促进了家庭小说的发展成熟。第四,《金瓶梅》中关于庭院布局的描写及其对故事发展的推动,经《醒世姻缘传》《林兰香》《红楼梦》等愈见其用。《醒世姻缘传》中,晁源、珍哥居住在远离计氏的前院,一方面形成更为集中的叙事空间;另一方面,原配幽居后院,也是妾凌驾于妻上的表征。《林兰香》围绕耿朗“一妻五妾”的家庭书写,是对西门庆妻妾叙事的借鉴;正楼、东一所、另一所、西厢房、东厢房等的居舍布局,任香儿、平彩云区别于林云屏、燕梦卿、宣爱娘而自成院落,是对潘金莲、李瓶儿区别于吴月娘等人的仿拟;西厢与西一所相通,又为任香儿的擅宠提供了便利。任香儿从西厢房谋求西一所、东一所,看似表面的居所之争,其实质是家庭地位的争夺,空间位移的背后体现着权力地位的变更。居所的环境除了可以作为人物身份地位的象征外,它所营造的叙事空间也影响着人物性格的形成与发展,使人物形象变得更加典型、真实或丰满。

注释[Notes]

① 关于《金瓶梅》中涉及的明朝人物,霍现俊考证最详,记有八十余人。详见霍现俊: 《〈金瓶梅〉发微》(北京: 中国社会科学出版社,2002年),第267—68页。

② 黄吉昌曾在《〈金瓶梅〉新论》(北京: 中国社会科学出版社,2007年),第76—90页中指出,朱先生关于《金瓶梅》的故事编年存有疏漏之处,本文的编排综合了两位先生的成果。

③ 具体的章节分布详见浦安迪: 《明代小说四大奇书》(北京: 生活·读书·新知三联书店,2015年),第159页注释〔6〕〔7〕。

④ 石昌渝先生曾将文本叙事与历史事实相结合,考证出《水浒传》成书于嘉靖初年。不管是否同意这一结论,都不可忽视《水浒传》对吏治腐败、官逼民反、民族战争等的描写与明代社会的密切关系。详见石昌渝:“《水浒传》成书于嘉靖初年考”,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》5(2001): 56—69。又,关于林冲故事的社会背景分析,可参石昌渝:“林冲与高俅——《水浒传》成书研究”,《文学评论》4(2003): 57—64。

引用作品[Works Cited]

陈东有: 《陈东有〈金瓶梅〉论稿》。南昌: 江西人民出版社,2014年。

[Chen, Dongyou.ChenDongyou’sEssaysonThe Plum in the Golden Vase. Nanchang: Jiangxi People’s Publishing House, 2014.]

韩南: 《韩南中国小说论集》,王秋桂等译。北京: 北京大学出版社,2008年。

[Hannan, Patrick.CollectionofPatrickHannan’sEssaysonChineseFiction. Trans. Wang Qiugui, et al.. Beijing: Peking University Press, 2008.]

霍现俊: 《〈金瓶梅〉发微》。北京: 中国社会科学出版社,2002年。

[Huo, Xianjun.AnElucidationofThe Plum in the Golden Vase. Beijing: China Social Science Press, 2002.]

兰陵笑笑生: 《金瓶梅词话》,戴鸿森校点。北京: 人民文学出版社,1985年。

[Lanling Xiaoxiao Sheng.ThePlumintheGoldenVase. Ed. Dai Hongsen. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1985.]

莫是龙:“笔麈(节录)”,《三国演义资料汇编》,朱一玄、刘毓忱编。天津: 南开大学出版社,2012年。249。

[Mo, Shilong. “Brush Talk (Excerpt).”ASourcebookofThe Three Kingdoms. Eds. Zhu Yixuan and Liu Yuchen. Tianjin: Nankai University Press, 2012.249.]

石昌渝: 《中国小说源流论》。北京: 生活·读书·新知三联书店,1994年。

[Shi, Changyu.OntheOriginandDevelopmentofChineseFiction. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1994.]

田秉锷: 《金瓶梅与中国文化》。南京: 江苏文艺出版社,1992年。

[Tian, Bing’e. The Plum in the Golden VaseandChineseCulture. Nanjing: Jiangsu Literature and Art Press, 1992.]

雷纳·韦勒克 奥斯汀·沃伦: 《文学理论》,刘象愚等译。北京: 生活·读书·新知三联书店,1984年。

[Wellek, René, and Austin Warren.TheoryofLiterature. Trans. Liu Xiangyu, et al.. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1984.]

张瀚: 《松窗梦语》,盛冬铃点校。北京: 中华书局,1985年。

[Zhang, Han.DreamEssaysatthePineWindow. Ed. Sheng Dongling. Beijing: Zhonghua Book Company, 1985.]

张竹坡: 《张竹坡批评第一奇书金瓶梅》,王汝梅等校点。济南: 齐鲁书社,1991年。

[Zhang, Zhupo.ZhangZhupoontheMasterpieceThe Plum in the Golden Vase. Ed. Wang Rumei, et al.. Jinan: Qilu Press, 1991.]