一、内外交织的文学变义

汉语的“文学”指什么?《现代汉语词典》给出了一个条目式定义:【文学】wén xué以语言为工具形象地反映客观现实的一种艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等。(《现代汉语词典》 1428)

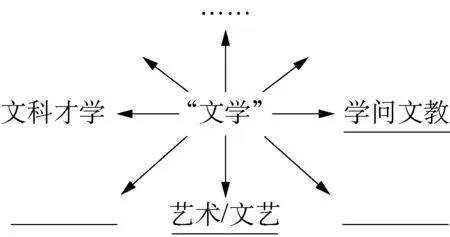

需要追问的是:这样的定义从何而来?何时开始?又是由谁决定的呢?事实上,即便在现代生活的广泛使用中,汉语“文学”的词义远非此条解释那么简单同一,而是所指驳杂,涵盖着古今中西。若要对其中关涉的问题加以解答,需要做一番语词演变的纵横梳理。

作为流传久远的表意符号——也就是汉语世界世代沿袭的古老能指,“文学”一词在西元以前的孔子时代便已出现。在《论语·先进》篇中,使用者将文学与言语、德行及政事并置,举出了相应的体现传人,“文学”的代表是子游、子夏。不过,与先秦汉语使用的许多情况类似,《论语》中的“文学”由各有所指的两个汉字组成,既可合称亦可分析,含义宽泛,诠释不一。对此,后世有的理解为君子应有的才学、品行或能力,有的注释为孔门“四科”之一种,大多指“文章博学”或“文治教化之学”等,都与《现代汉语词典》的释义相去甚远。魏晋时期,朝廷设立侍奉太子教育的官职,“文学”的所指又有叠加,还成了一种官衔称谓。到南朝时,在帝王政治干预下,“文学”又与“儒学”“玄学”“史学”并立,成为官方首肯的四学、四科。然而就在这些变化相继发生的并行过程中,由于学统、道统及其影响下的私塾、书院及科举等需求推动,《论语》开创的经典用法照样存在,彼此各行其是,交错并存。就像沿袭由古相承的传世器物一样,“文学”一词在世代交替的语用中,既在词符上形存如故又在词用上不断载新,呈现为以一释多、以旧载新的语义重叠,形成能指与所指不再简单对应的一词多义。

这就是说,即便在古代汉语中,“文学”一词的使用,虽缘起久远,流传广泛,但就词与物的实际关联而言,却已是同符共用,各指所需,并且即便圣人已在特定语境中创其所指,后人亦照样能以此言他,而未必会千篇一律地恪守古训。于是,面对如此驳杂的语用演变,需要思考辨析的是,其中的一次次历时性新增如何因叠加到不同时代的共时结构后,对该词的解读产生干扰遮蔽,使得其语义的每一次呈现都不得不视文本规定的特定语境及阅读者的修养乃至需求而定,以致引发无可避免的诠释之争。例如,与《论语》“文学”用法伴随而生的“孔门四科”说流传甚久,到了道光年间之后,仍又出现俞樾式的质疑和反驳,认为四科之分不但有违孔子之意,而且有损于学术传承,曰:

夫人各有能不能,孔氏之徒,各有所长,固无足怪。然分为四科,而以德行冠之,使后世空疏不学之徒得而托焉。则于学术之盛衰,人才之升降,所系甚大。是不可以不辩!故曰:四科非孔子之意也!(俞樾 22)

可见把握汉语“文学”的语义,稳妥的办法不是以结论的方式对其简单定义,亦不是在历代垒成的诸义项中随取其一,而应以词论词,区分同异,必要时还应结合历史语境,从学理上深入辨析。

在现代语言学理论看来,“语言的问题主要是符号学问题”(索绪尔 39)。为此,语言学家们对语言符号的人为特征加以论证,提出对词与物能否对应的质疑。索绪尔把任意性视为语言符号的第一真理,列出了符号、语言与语义等关系的公式,即:

“可固定的任意价值”=“可固定的任意符号”(屠友祥 34—41)

此公式的含义可概括为“可固定的不确定性”,强调了词物之间既联系又分离的特征。以汉语的“文学”来说,可固定的是它的词符、能指,不确定的则是所指与词义。前一特征促成了“文学”可作为外形固定的汉字符号不断呈现并千古流传,后一特征则为众多的使用者自行填充和添加词义提供可能。这一过程延续到晚清,便引发了汉语“文学”的再度词变。

简约而论,由古而今的汉语词变可分为“古代汉语”与“现代汉语”两大时期和类型。其中,“文学”的词义在“古代汉语”里即已驳杂如上,步入“现代汉语”后更为迷离。为此,需要进一步寻求解答的是:汉语“文学”的现代从何算起?前引《现代汉语词典》的文学义项缘何而生?这样一来,我们还得再次进入历史,回到晚清。

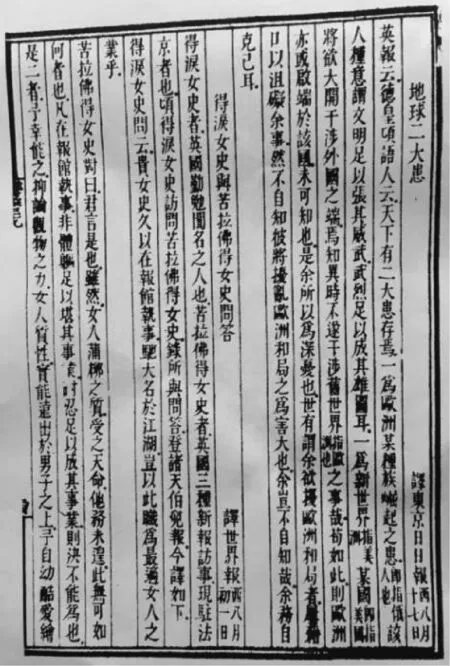

光绪二十三年(1897年),梁启超主编“以翻译为本”的《时务报》刊发了一篇有关妇女教育的译文。该文是由日文转译的一则英报访谈,以对话形式比较了英法女子的新式择业。文中经由英国女性名流之口,不仅把文学与绘画、雕刻和音乐等总称为“美术”,而且以文内加注的方式把“创作小说”解释为“文学之粹美”,称:

予常告爱好文学之女子,宜学习绘画。[……]夫创造绘画之事,未尝与创作小说(西人以小说为文学之粹美)之事相异也。况美术(西人以绘画雕刻音乐诗歌为美术)之与文学,又本有至密至切之关系乎。(“得泪女史” 24)

该文译者古城贞吉是《时务报》聘用的“东文报译”日文主译。《时务报》被视为戊戌时期影响最大的中文报刊,据称那时传播新名词最为有力者莫过于古城贞吉主持的“东文报译”栏目,90%以上源自日语的“和制”新词都出现在这样的报刊栏目里。

(《时务报》第39号影印版,1897年8月:《得泪女史与苦拉佛得女史问答》)

有学者根据同时期汉语报刊相关义项的统计对比,将该文对话的表述视为汉语“文学”新义项在近代中国实际使用的首例。联系上述相关背景来看,这样的年代回溯——也就是把“文学”新义项的出现置于晚清是有道理的。光绪年以来不但出现了以皇权缩减为代价的新政,而且出现了以语词替换为标志的思想转型。这场转型持续久远,波及广泛,并且因复古思潮及域外介入等影响而呈现为新旧交错,中外难分。也因如此,有关“文学”词语在晚清的转型个案不可统而论之,而需深入辨析,即还不能把其作为新词的出现定在某年某日之某文呈现就了事。

事情没那么简单。

就在光绪二十三年同年的十月,据传为严复与夏曾佑合著的《本馆附印“说部”缘起》在天津的《国闻报》刊出。作者通过中外对比,把小说地位提升到能开化国民的高度,认为“其入人之深、行世之远,几几出于经史之上”,以至于天下人心风俗,都受小说的影响和制约。虽然该文也提到与欧、美、日的比较,但却将小说与本土分类的传统“说部”等同,且仅就小说谈小说,未涉及对“文学”的整体界定。

次年,梁启超在《清议报》发表《译印政治小说序》,借用国外说法,把小说称为“国民之魂”,同时引述康有为的话,也将小说与文学并提,称在中国传统里“深于文学之人少而粗识之无之人多”,从而导致文野之分,上下相隔,故“六经虽美,不通其义,不识其字,则如明珠夜投,按剑而怒矣”(53—54)。对此,梁启超转述康有为看法,称应以小说传教化,乃至代六经、正史、理学和法律,曰:

六经不能敎,当以小说敎之;正史不能入,当以小说入之;语录不能谕,当以小说谕之;律例不能治,当以小说治之。(53—54)

五年之后,梁启超又撰写文章,秉承对“文学”的上述界定,再次把小说视为“文学之最上乘者”,并由此发出影响深远的“小说界革命”的号召,呼吁有识之士都投身于创作“改良群治”的新小说中去。

但是到了光绪三十二年(1906年),章太炎却以《文学论略》为题撰述说:“文学者,以有文字著于竹帛,故谓之文;论其法式,谓之文学”,坚持沿用“文学”一词的汉语古义,意指近乎于文章之学。

值得注意的是,之所以把education译为“文学”,依照主译者林乐知(Young John Allen)的译见,当是迫于汉语“新名词之困”而采用的变通。林氏是介于英汉两种语言文化之间的来华传教士,任过《万国公报》主编和东吴大学董事长,常与中国士人合作推动对西学的引进。1904年,他与范炜联署发表《新名词之辨惑》一文,认为汉语新名词的使用关系着整体中国的“释放”——“释放而有改革,改革而后长进[……]新天新地,新人新物,莫不由释放而来。岂惟关系于新名词哉?”(24)对处于变革时期的近代中国来说,新名词的来源主要在欧洲,而引进的方式有三:直译、意译和选用日译。《文学兴国策》的选择趋向于意译,于是便出现了以“文学”翻译education——意指“文教”的新词选项。该译著强调“文学为教化必需之端”(13),阐述说:

国非人不立,人非学不成,欲得人而以治国者,必先讲求造就人才之方也。造就人才之方无他,振兴文学而已矣。夫文学固尽人所当自修者也。(19)

因此,不但收入《文学兴国策》译著的作者多为美国著名的大学校长和教育人士,当时的汉译本接受者们也大多是把其中的“文学”一词理解为学问、学术和教学的。为该书作序的进士龚心铭在序言里一方面赞叹美日等国因“广兴文学”,致使“百余年间,日新月盛”,一方面又把“文学”两字做了拆分,称“泰西大书院、普学院,文全学备,科第可出其中”;而相比之下,中国的状况却是“文品日卑,学之所由废也”(“序一”,森有礼 1)。可见其中的“文学”一词,与前引梁启超等的论述虽写读一样,用意却相差甚大。值得再次提及的倒是本文开头提过的《时务报》译者古城贞吉。古城于1897年出版的《支那文学史》一书,被誉为以世界视野进行观照的“日本第一部中国文学通史”,其中的论述无论对作品的选择还是具体的阐释,都已具有明确的“文学性”特征(段江丽 198)。

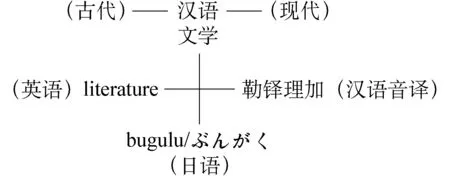

这样,若将汉、日、英等不同语言关于“文学”与literature的互译排列起来,即可得出如下图示——

到了中西交汇、新旧混杂的晚清年间,汉语世界的改良者们对于外来新词的采纳和混用日益盛行。在“文学”一词的运用上,就连被认为率先确立了该词新义的梁启超本人,也接受过“文教”“文科”等多种歧义用法,1896年他还将《文学兴国策》列入影响广泛的《西学书目表》向国人推荐,称其为“日本兴学取法之书”(1315);而在次年就把该词转指以小说为代表的艺术创作,自相否定,置新旧混用的词语冲突于不顾,或者说不定就是要在词语冲突的试验中弃旧迎新。

将这样的演变转化成共时的结构,即可见出一幅分岔的树状图,其间的义项枝条皆由“文学”派生,只不过形同实异,所指相隔——

可见,汉语“文学”在晚清以后一方面使用频繁,成为影响广泛的重要词语,另方面却仍然是各执一端,语义纷纭。

二、“英文学”对应下的“汉文学”革新

在这样的局面中,指向于艺术之一种的“文学”新义是怎样渐行滋生的呢?对此,卷入晚清民初思想转型的鲁迅做过较为透彻的自述和辨析。他在《门外文谈》一文里先是对汉语使用的“文”做了简述,继而从口传、结绳、书契、文字一直谈到“文学”。鲁迅指出:现在新派一点的叫“文学”,这不是从“文学子游子夏”上割下来的,是从日本输入,他们的对于英文(literature)的译名。会写写这样的“文”的,现在是写白话也可以了,就叫作“文学家”,或者叫“作家”。(《门外文谈》 95—96)

联系此处引述的上下文,鲁迅的话谈了至少六件事——

(1)“文学”是一个名称,一种叫法,古时就有,可随时代演变。

(2)新旧“文学”用词一样,含义不同。

(3)新派的“文学”非本土发明,而是由日本输入。

(4)由日本输入的“文学”亦非日语原创,而是对英语literature改写,也即是对西方术语的引进。

(5)若一定要进行语词意义的中外比照的话,汉语传统用法中,能与literature这一引进的“文学”新词对应的,是“文”而非“学”,狭义指文字,广义指文章以及用文字记录的口语。

(6)受新派“文学”的影响,旧时的作“文”变成了现代的写“白话”,后者即与古代文人有所不同的“文学家”和“作家”,包括“不识字的诗人”。

文中,鲁迅还使用了“旧文学”“文学史”以及“民间文学”“外国文学”等术语,涉及到“文学”意涵的诸多层面,体现出对该词新义的自觉掌握,但对具体所指为何也没细说。

有关由日本转入的“文学”新意涵问题在后来有高名凯等编著的《汉语外来词词典》里得到进一步的梳理。该词典把现代意义的“文学”作为源自日本的“外来词”收录,注有日语读音:bugulu(ぶんがく),含义指“以语言、文字为工具来形象化地反映客观现实的作品,包括诗歌、小说、散文、戏剧等”,注明是对英语的literature意译(刘正埮 高名凯等编 356)。通过对比研究,编著者指出,与印欧语来源的汉语外来词不同,日语来源的绝大部分是“汉字词”,也即只借用其汉字书写形式,或者直接“用古代汉语的词去意译印欧语系各种语言的词”,于是出现新旧词义不尽相同乃至完全不同的现象,如“革命”即为后一类型;此外还有利用汉字自造新词以表示新事物的,如“电报”“汽船”等(2)。相比之下,“文学”的性质当居中间,其既不是像“革命”那样与汉词古义完全无关,同时又接近于“电报”一类的新事物。

与英文literature对应的“文学”新词如何经日本传入,具体例证难以确切考证,光绪二十九年(1903年)刊于上海《大陆》第3期的一篇佚名文章透露的历史讯息却弥足珍贵。该文以《论文学与科学不可偏废》为题,将文学与科学并举,把前者称为“形上之学”,后者为“形下之学”,最为重要的是,都指明了两个词语的外来属性,并做了英汉比照。作者指出,“文学”译自英文的literature,音译的话可叫做“律德来久”;“科学”译自science,音译为“沙恩斯”。为了表明作为外来新词与所选汉字的分别,论述者在强调“科学”一词“吾国向所未有”(《论文学与科学不可偏废》 1)的同时,以形上、形下的关系演变对“文学”新义做了间接阐述,曰:

至十六世纪,“沙恩斯”一字,乃与“阿尔德”art一字相对峙。盖“沙恩斯”为学,而“阿尔德”则术也。至十七世纪,“沙恩斯”一字,又与“律德来久”literature一字相对峙。盖“沙恩斯”为科学,而“律德来久”,则文学也。(文内双引号为引者所加)(1)

实藤惠秀的《中国人留学日本史》一书指出:“日本人借汉字制作新语时,有时用中国成语的字汇;然而新语却不含这个成语原来的意义,只当作包含一种新鲜意义的词语使用。”在此背景下,“文学”一词的出现,便是“借用中国成语‘文章博学’的字汇而成的;维新以后,这个词汇在日本被用来代表西洋所谓literature的意义”(实藤惠秀 283)。

新词“文学”在近代日本由汉(字)及英(语)的义项添增中,有一位代表性人物值得关注。那就是留学西洋的作家夏目漱石。夏目漱石年轻时就在日本学习英国文学,1900年奉派伦敦,继续英语深造,主攻“文学”科目。为了解答对文学的理解,他选择了三种互补方式,即:以英语为媒介研读文学作品和文学史等与文学相关的书籍,选修英国文学史课程,向私塾老师请教。学成回国后,他不仅因创作《我是猫》等小说一举成名,被奉为日本近代文学的开山人物,而且撰写了专门的理论著作《文学论》,就文学的意涵阐发自己见解。在书中,夏目漱石也将英汉语言中的“文学”加以对比,分为“汉学的”和“英语的”两种类型,强调彼此性质不同,“最终是不能划归为同一定义之下的不同种类的东西”(《文学论·作者自序》 26)。为此,夏目漱石坦陈自己曾长期受到“汉文学”与“英文学”的差异之困,因而“下决心从根本上解决何谓文学的问题”(26),具体来说,就是以英语的经验为对照,不仅在名称上辨析文学是什么,而且力图做到:(1)“从心理方面,搞清文学如何需要,缘何得以生存、发达和衰落”;(2)“从社会学的方面探明文学如何是必要的,研究文学的存在、兴盛和衰灭”(27)。此努力的目标是要经由并超越“文学”能指的符号表层,抵达其所指的更广面向。

疯人们聚在一起,互相残杀,互相争吵,互相叫骂,互相角逐[……]像细胞之于生物一样沉沉浮浮、浮浮沉沉地过活下去。

大疯子滥用金钱与势力,役使众多的小疯子,逞其淫威,还要被夸为“杰出的人”。(301)

在《我怎么做起小说来》的回忆文章里,鲁迅列举当时“最爱看的作者”只有四位,其中便有夏目漱石,另外是俄国的果戈理、波兰的显克微支和日本的森鸥外。鲁迅总结说,时至晚清年间,当他留心文学的时候,情形和现在是很不同的:“在中国,小说不算文学,做小说的也决不能称为文学家,所以并没有人想在这一条道路上出世”(525)。也就是说,即便已出现严复、梁启超等新派人士的改良疾呼,汉语“文学”的新义项,也就是新观念的文学,其实尚未普遍扎根,故面向域外的“拿来”事业还不得不继续推进。为此,鲁迅便与胞弟周作人联手,以日本为中介,引进了与本土传统鲜明对照的域外“新文学”。鲁迅回忆说:

夏目漱石:1867年—1916年

鲁迅:1881年—1936年

我们在日本留学时候,有一种茫漠的希望:以为文艺是可以转移性情,改造社会的。因为这意见,便自然而然的想到介绍外国新文学这一件事。(《域外小说集·序》 168)

想救这弊病,须得摆脱历史的因袭思想,真心的先去模仿别人。随后自能从模仿中,蜕化出独创的文学来,日本就是个榜样。(《日本近三十年小说之发达》 42)

1922年,鲁迅再度与周作人合作,翻译出版了《现代日本小说集》,其中包括夏目漱石的作品及对作者的介绍,称:

夏目的著作以想象丰富、文辞精美见称[……]《我是猫》(Wagahaiwa Nekode Aru)诸篇,轻快洒脱,富于机智,是明治文坛上的新江湖艺术的主流,当世无与匹者。(《现代日本小说集》 576)

可见鲁迅已将“小说”“文坛”等概念汇入艺术,体现了对“文学”一词的全新阐释及运用。而在此之前的1918年,他即首次使用鲁迅笔名,发表了著名小说《狂人日记》。与夏目漱石创作的“猫”相似,该作品也以聚焦情绪的象征方式彰显癫狂,通过“疯人”之眼审视四周,发现——

翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!(《鲁迅选集上·狂人日记》 238)

作为被尊为现代中国思想界旗手和伟大文学家的代表性人物,鲁迅的实践对“文学”新义项的再度汉语化——亦即在汉语世界的本土化具有典型意义。与夏目漱石于日本的作用相同,此意义对现代中国的影响同样涵盖了语词、语义和语用诸层面。如果将《狂人日记》《阿Q正传》等小说创作视为鲁迅对“文学”新词的语用实践的话,其在语义方面的理论表达则可以《中国小说史略》《汉文学史纲要》及《门外文谈》等为代表。《门外文谈》点明了汉语新词“文学”经由日本而对literature的引进;《汉文学史纲要》则将与夏目漱石等用法相当、与“英文学”对照的“汉文学”一词推延至古代,以对“文学”新词做类型与演进的历史再造,从而为“向异邦求新声”的拿来行为重塑本土根基。

《易》有曰,“物相杂,故曰文。”《说文解字》曰,“文,错画也。”可知凡所谓文,必相错综,错而不乱,亦近丽尔之象。至刘熙云“文者,会集众彩以成锦绣,会集众字以成辞义,如文绣然也”(《释名》)。则确然以文章之事,当具辞义,且有华饰,如文绣矣。《说文》又有彣字,云:“戫也”;“戫,彣彰也”。盖即此义。然后来不用,但书文章,今通称文学。(《汉文学史纲要》 3)

此处的“通称文学”一说十分紧要,反过来看,即已揭示了“文学”新词的语用功能——以文学为通称,统摄文体,更新命名乃至重塑历史。其中的意义既包含了对诗文、小说等不同类型的横向整合,标志着由今及古对汉语历史的纵向贯通,更意味着力图以“汉文学”为载体与东亚相关联。

表面看,这种在学术上让语词由今而古的回灌做法似乎与鲁迅创作上的“文学”新举产生矛盾,实际上,从更深的意义看,这恰好体现出自“拿来主义”倡导时即已隐含的对西学之叛逆。无论语词、语义还是语用,“文学”的拿来都不是照搬、硬套,而是转译、挪用和改写。由此而论,当初迫于本土衰落而不得不开展对域外literature的引进,在多种选择中留下“文学”而不是“勒铎里加”或“律德来久”,不仅标志着对难以落地之物的冷静淘汰,而且暗藏着期待汉学复活的集体预谋。可见晚清词变的发生,表面是西学东渐的外力在起作用,背后却有更为隐蔽的汉学惯性做支撑。此惯性的表现,在变法维新的晚清即“中体西用”;在明治维新的日本,则是“洋才和魂”。

1927年,鲁迅受邀赴西安演讲,以小说为例阐述近代中国的历史变迁,一定程度上解释了西学东渐引出的新旧交错之复杂局面。鲁迅说:

许多历史家说,人类的历史是进化的,那么,中国当然不会在例外。但看中国进化的情形,却有两种很特别的现象:一种是新的来了好久之后而旧的又回复过来,即是反复;一种是新的来了好久之后而旧的并不废去,即是羼杂。然而就并不进化么?那也不然,只是比较的慢,使我们性急的人,有一日三秋之感罢了。文艺,文艺之一的小说,自然也如此。(“中国小说的历史变迁” 311)

其中,新与旧、来和去之结果用“反复”与“羼杂”做了精辟概括。以此推论,晚清词变中的“文学”更迭何尝不是这样,在东洋西洋的交错影响下,夹杂在古代和现代之间的汉语“文学”——包括能指和所指,不也是“新的来了好久之后而旧的又回复过来”(“中国小说的历史变迁” 311),同时也“新的来了好久之后而旧的并不废去”(311)么?

这样,从翻译介绍、理论阐述到创作践行,鲁迅个案体现了晚清词变的多重缩影。其中的引进,既包括语词新解,亦意味概念创新,更涵盖一个时代的实践变革,也就是包括着从词汇、概念到创造的践行整体。套用福柯的方式表述,亦可谓通过中外“文学”词语的交错拓展,开辟了一套新型的社会话语。此后的中国便在这套新话语的推动下,迈入了今非昔比的新“文学时代”。

三、创建小说主导的“文学中国”

如果说晚清以后这一全新“文学时代”的开启皆源于对域外literature的引进,那域外的literature又意味着什么,其本义又何指呢?换句话说,对于晚清词变中经由“文学”而引起的巨大变革,我们需要了解literature究竟给汉语世界带来了什么。

明治三十六年是晚清的光绪年二十九年,就在这一年,上海《大陆》月刊登载的那篇《论文学与科学不可偏废》专论,同样将汉语“文学”与英文的literature并置,并且通过“律德来久”及“沙恩斯”的音译区分,揭示“文学”作为literature译介词所隐含的英汉差异,随即以西方词义为标准,称中国实质上“既无科学也无文学”(“论文学与科学不可偏废” 3),离希腊式将科学与文学完美结合的楷模更是相去甚远。于是,在陈述了“文学”与“科学”在西学中互补并立的含义“传至今日,传至东方,传至我国”的进程之后,作者预告——或呼吁,世界史意义上的“西学东渐”转型必将引出中国本土的“文学大革命”和“科学大革命”。文章写道:

向日之学,由东而西。今日之学,由西而东。支那文学、科学之大革命,意在斯乎?意在斯乎?(“论文学与科学不可偏废” 3)

然作者心目中可引为中国“文学革命”之楷模的希腊文学里,不仅包括了诗和传奇,而且包含了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等的哲学以及希罗多德的史学。不过这样的解释看似有悖于“文学”新词的引进含义,其实恰好反映了literature在西方的原本面相。依照威廉斯(Raymond Williams,1921年—1988年)《关键词》一书的梳理,英语的literature也有多重含义,在西方也经历了由古而今、从宽到窄的词义演变(威廉斯 314—20)。其最早的词根与“字母”(letter)关联,后来指代过“书本”“著作”及“学问”“文字技巧”等,直到十八世纪该词仍保留着“博雅知识”这样的义项。在这个意义上,16世纪进入中国的传教士把literature译为“文学”并非错误,而且反过来在学习汉语及向西方介绍汉文化时,他们用literature翻译“文学”,也大体符合彼此当时的含义。无论其中的哪一方都称得上意涵相当的对译词。相比之下,倒是“勒铎里加”或“律德来久”那样的音译只能被视为符号的符号,既不能做到词语间的对等,亦无法与实践中的事物对应。

20世纪40年代,韦勒克(René Wellek)等对西方世界“文学”的词义进行辨析时,也把“想象”和“虚构”视为主要特征,同时指出英语literature一词的缺陷,因为该词容易暗示其所指仅限于手写或印行的文献,从而排除“口头文学”,故不及德文Wordkuns及俄文Slovesnost更佳,德文指“词的艺术”,俄文则涵盖“用文字表现的创作”(韦勒克 沃伦 9—10)。

在西方,与威廉斯及韦勒克等通过梳理关键词来辨析literature词义形成区别的方式还有很多,其中较重要的一种是经由文学批评和文学史书写来予以展示,特点在于不寻求抽象地界定“文学是什么”,而力图具体地呈现实践中“文学怎么样”。结合晚清以后的中外影响来看,值得提及的当数泰纳和勃兰兑斯。

这运动由法国传到德国,在这个国家自由思想也取得胜利。[……]他们受到希腊解放战争和七月革命思想的鼓舞,像法国作家们一样,把拜伦的伟大形象看作是自由运动的领导力量。青年德意志的作家海涅、波尔内[……]费尔巴哈等和同代的法国作家一道,为一八四八年的大动荡做好了准备。(勃兰兑斯 2—3)

作为影响广泛的文论家和批评家,泰纳与勃兰兑斯等通过文学史书写对literature在西方文化中的实际梳理还有一层重要意义,那就是让戏剧与诗和小说并举,在“文学的”范畴里互补展现,交映生辉。因为若不这样,就无法将莎士比亚、易卜生、莫里哀等伟大剧作家写入欧洲及各国的文学史,而在文艺复兴思潮产生重大影响后,任何一部缺少莎士比亚的“文学”史已几乎不可想象。这样,在泰纳的文学史叙述中,诗与戏剧等门类一同构成了相互映照的“文学”整体。在论述英国的文学史时,泰纳描绘说,“莎士比亚依靠自己‘洋溢的想象’的力量,就像歌德一样避免了洋溢的想象所带来的危险。[……]岩溶并没有在他的行动中爆发出来,因为在他的诗文里面找到了迸流的出口,剧场挽救了他的生活”;同时又将文学与艺术的其他门类对照,使之与融会贯通的时代连为一体。泰纳写道:莎士比亚像拉伯雷、米开朗琪罗一样,体现着时代所需的灵与肉协调,“那个时代经过了最严厉考验而构造得最坚固的人类肌体,可以经受情欲的风暴和灵感的烈焰,可以始终保持着灵魂和肉体的平衡”(泰纳 130—54)。

通过以上简述,我们见到了literature在西方的多义及其演变和循环:其由最早的“字母”“书籍”开始,经过对“心理性”“想象力”和“虚构性”等的强调回到了诗并凸显了戏。literature的地位由此改变,上升成类型总名,并继续以书写为核心,所指扩大至把小说、戏剧也含入其中的“创造的艺术”。与此同时,作为即便在西方也称得上新词的literature,自19世纪起即开启了与民族—国家(nation state)格局日益关联的政治进程。这样的几个方面合作一起,正好是晚清民初从梁启超到鲁迅等人之所以借日本为榜样极力将literature引入本国,重造汉语“文学”的最主要原因和动力。

晚清时期的维新人士以唤醒国民为目标,在“和制汉词”的激发下,对英语的literature采用了选择性引进,在抽取其中“想象力”与“创造性”等近代义项的同时,人为地凸显该词与“民族—国家”的政治文化关联,然后与晚清民初的时代处境相结合,逐渐把“文学”转化为重建中国的变革工具及至后来开展内外斗争的思想武器。只不过这样的过程充满争议,跌宕起伏,在晚清词变之初即受到过官方正统的压制和摈斥。就在光绪二十九年前后(1903年—1904年),由张之洞主持制订、以朝廷名义颁布的《奏定学堂章程·学务纲要》就明确提出“戒袭用外国无谓名词,以存国文,端士风”(《学务纲要》 254)。此篇《学务纲要》以“文以载道”的古训为前提,承认今日时势所增添的“文以载政”之用,但对由日本传入的诸多名词提出批评,指出“其古雅确当者固多,然其与中国文辞不相宜者,亦复不少”;继而列举“团体”“国魂”“社会”“运动”及“报告”“观念”等数十组已在晚清流行的新字词,认为不是“欠雅驯”就是“并非必需”,若舍熟求生,推及使用,势必“徒令阅者解说参差,于办事亦多窒碍”(254)。最后明令:

此后官私文牍,一切著述,均宜留心检点,切勿任意效颦,有乖文体,且徒贻外人姗笑。如课本、日记、考试文卷内,有此等字样,定从摈斥。(254)

梁启超与《新中国未来记》

这样,如果以严复、梁启超于1897年刊发《本馆附印“说部”缘起》及《得泪女史与苦拉佛得女史问答》的宣言与译作、至1902年《新中国未来记》面世的言行倡导等为标志,再加上古城贞吉、夏目漱石及泰纳、勃兰兑斯与密克威支等域外影响来总结的话,可以说从晚清开始,汉语的“文学”就步入了历史转型的新时代。它的性质与意义不仅涉及词义、观念的替换更新,更演变为中外交通、声势浩大且功能全新的社会事业。

严复、夏曾佑的译介宣言认为,“欧、美、东瀛,其开化之时,往往得小说之助”,故强调向域外引进的宗旨“在乎使民开化”(《本馆附印“说部”缘起》 12)。创作有小说《新舞台鸿雪记》的晚清作家陶曾佑承继梁启超转引的观点,也视小说为“文学之最上乘”,并不惜将小说性质与功用无限夸大,借西哲之口称其为“学术进步之导火线”“社会文明之发光线”“个人卫生之新空气”及“国家发达之大基础”(陶曾佑 38)。发表于光绪三十二年(1906年)的《新世界小说社报》发刊词,则把小说与民智、民德的开通相关联,突出了其不可取代的社会意义:

文化日进,思潮日高,群知小说之效果,捷于演说报章,不视为遣情之具,而视为开通民智之津梁,涵养民德之要素;故政治也、科学也、实业也、写情也、侦探也,分门别派,实为新小说之创例,此其所以绝有价值也。(2)

这还不算,论者甚至将世界的发生和毁灭同文学连为一体,提出小说乃“传播文明之利器”(7—8),通过“有新世界乃有新小说,有新小说乃有新世界”(7)的论述,发出以小说造未来的呼唤:

种种世界,无不可由小说造,种种世界,无不可以小说毁。过去之世界,以小说挽留之;现在之世界,以小说发表之;未来之世界,以小说唤起之。(7)

观念推动实践,时势造就新人。在新词语和新主张促进下,晚清小说突飞猛进,被誉为有史以来“最繁荣的时代”。至宣统三年(1911年)时:文学类就有“翻译小说近四百种,创作约一百种”,成册的小说“至少在一千种上”(阿英 1)。

结语:用汉语“新词筐”承载中国“新文学”

总而言之,作为名词,“文学”具有名词共有的属性。汉语“文学”在先秦文献里就已出现,经历代人们的使用之后,变成了今日社会中被高频率使用的词汇类型。明清以后,受西学东渐影响,文学发生了较大的语词变异,亦即笔者所称的“词变”。在西方传教士、日本汉学家及晚清留日学人的交互作用下,“文学”始与英语的“律德来久”(literature)关联对应,渐变为后者的译介符号,也就是变为《汉语大词典》收录的第八义项后面的新添之物。

在语用学意义上,如果可借物象来比喻的话,每一个词都是语言编织物,彼此的词义皆不自明,要依赖语词间的相互印证才能产生。“文学是语言的艺术”这样的义项,等于说“A是B的C”。于是,为了理解“文学”,你就需要掌握“语言”和“艺术”的含义,也就得进入彼此互证的语词循环,即用语词解说语词。在这样的循环中,每个单词都是语言编织的容器,能够对事物及意义加以装载或覆盖,而不只是像“能指—所指”理论所说的那样,仅仅表达单一直接的对应。

语词编织物的正向功能可称为“词筐”,作用是为需要表达或有待新生的事物及意义提供承载空间,通过语词符号获得命名,也就是成为人际交往中合法及有效的现实存在。另一方面,若把编织好的“词筐”反过来使用,用以覆盖既往的存在物象,体现的功能则可称为“词套”。

在晚清词变的过程中,这种“词筐”与“词套”的功能在“文学”一词的转换里几乎同步地体现出来。当作“词筐”时,使用者便依照“文学”的新词义而把小说、诗歌、戏剧及散文等类别装入筐中,同时将不被视为“文学”的类型剔除出去。而当作“词套”时,“文学”之筐便被翻转过来,将腾出的空间套向被认为需要涵盖的即存事物,比如从诗经、楚辞到唐诗宋词直至明清唱本小说等在内的古代文典,以此汇集出前后贯通的(中国古代和近代)“文学史”。在前一功能里,由于词筐乃新造之器,里面的承载之物最初会显得空空如也,于是产生加紧创造以确保载满的需求动力,而这,也就为新诞生的“能指的文学”呼唤等待出场的“文学的所指”开拓了空间,也就是为标志着新艺术、新思想的社会实践提供了登台的前提。

在这意义上,古语“文以载道”实为语言学命题,作为其根基的,则是“词以承物”。这样,由语词编成的“词筐”成形之后,一旦置于社会生活的交际空间,还会转化成能为思想创新提供用武之地的“词场”——语词的场域。对新词“文学”而言,这样的“词场”已不仅只是去遮盖杂乱的既往旧物,或单单把有限的新物装入筐中,而是具有无限可能的观念舞台和思想阵地,让形形色色的社会在其中发挥创造,构建以“文学”为名的新理想、新主张,以此营造改变历史、影响国民的“文学世界”和“文学时代”。

于是,经晚清词变后的汉语“文学”就这样一步步与西方的literature关联在一起,汇入多语言、多能指的全球表述,亦即并列到以民族—国家为单位的“世界文学”之中。与此同时,由于新开辟的“文学”词场仍保留着固有的汉语特点,还能在自身语言传统中伸缩变形,故而就像其他非英语的系统一样,隐含着对literature译用后再作补充和挑战之可能,从而为创造普适于人类全体的“文学”共名——如果需要并可能的话——提供汉语的贡献。

无论如何,用“文学”与literature对应,同时体现了汉语词变中的妥协和进取。在此意义上,与“维他命”“巧克力”及“番茄”“蒸汽机”乃至“律德来久”等都不同,与其把晚清词变中的“文学”简单列为“外来词”(物)或“翻译词”,不如视为“对译词”或“组合词”(物)更恰当。它在实质上已成为汇集了英汉古今多层词义的复合体和对应物。一方面,作为具有新意涵的总名,“文学”将诗歌、小说和戏剧等囊括为一体,并入到“艺术”之中,开启了“小说救国”及“以美育代宗教”等现代面向,同时又通过把屈原、李白、关汉卿……与歌德、易卜生、莎士比亚那样的域外作家一并装入“文学之筐”而使本土创作获得融入“世界文学”体系的对等身份;另一方面,由于汉语新词对“学”字的暧昧保留,又使已被视为艺术门类的文学继续沿袭“理”和“道”的面向,从而拥有高于其他艺术门类的掌控特权,以至于在后来的汉语中容许“文艺”——“文学艺术”之简称这样的矛盾词组出现。

总体说来,汉语“文学”在晚清发生的词变,还反映出特定的时代之需。一方面,受西方艺术观念及literature自身的词变影响,“小说”由汉语传统的“说部”边缘陡然转到中心,开始取代“诗”的宗主地位;另一方面则是在语言(白话)、诗文、小说等门类都纷纷转型之后,需要一个更高层级的语词范畴将它们总和起来,以获取更为集中的总体力量。于是,“文学”新义项应运而生,赢得了出场之机,进而在“诗界革命”“文界革命”“小说界革命”之后作为总括性范畴,引领出更上一层的“文学革命”。然而也正因如此,作为囊括诗歌、小说、戏剧等门类之总名的文学,其实只具有抽象的词义,好比名词的名词,与实际事物不能产生具体对应。在实际生活中,你可以听一首歌、写一篇诗、看一出戏或买一本小说,却无法听、写、看或买一个文学。作为抽象名词,文学在社会生活中找不到切实的对应物,是不存在的存在。因此,相比诗歌、小说或戏剧而言,文学的词义更不宜界定,于是留下了更大的解说空间和实践余地。

此外,作为组合了英汉古今多重意涵的组合名词,“文学”还具有中间性,既代表小说、戏剧和诗等次级门类的组合总名,又只是上级范畴——“艺术”的种属之一,因此一方面它的种类意义需要由“艺术”决定,一方面文学内部的小说、诗和戏剧等门类又各有所指。这样一来,作为“中间词”的文学便被悬在半空,其意涵不由自己,无法自明,只能靠位于两头的“艺术”和“小说”“诗”等的出场方可相对显现。于是,文学的词义往上看可被视为“语言的艺术”,朝下说则相当于“小说、诗歌、戏剧……的总和”,因而不但要随世人对“艺术”的界说而定,而且依赖于“小说”“戏剧”等门类的各自阐发。在这意义上,福柯揭示的“文学是一个悖论”即得到印证。所谓悖论,是指文学存在于“文学是什么”的问题中,而且尽管没有年龄,又还可因“文学”一词的出现而回溯性地存在几千年了(福柯等 82)。

通过对晚清词变从语词、语义和语用相互关联的过程辨析即可见出,包括“文学”在内的语词含义非但不是圣人独创或由词典定夺,并且也不是自古如此,四海一律。无论汉语还是英语,与其他众多表达和指涉事物的语词一样,“文学”的含义由每一个使用者支配并在众力交互的实践中达成。人人皆有界定和解说“文学”的可能和权力,也就是都可以用自己的语言编织文学之筐并承载所需之物。作为词符,你可选用汉语的“文学”、日语的bugulu(ぶんがく)、英语的literature及德语Wordkuns、俄文slovesnost或其他;对其词义,你可指代“学问”“典籍”亦可专指“语言之艺术”或另造其他;至于将其推至实践中的词用,更可任你大显身手,各显神通,既可把它作为独善其身的路径亦可变为兼济天下或沟通神灵的大业。

由此看来,人们在现实交际中发生的大部分文学论争,首先即由对文学名词的歧义理解引出,与其说争辩的是力求一律的“文学”词载,不如说是各显其能的“文学”词筐。实际上,正是借助着词筐内外的交互功能,人们不但可以把文学的词筐载物加以扩展,组合出“古代文学”“当代文学”“汉族文学”“少数民族文学”“世界文学”乃至“民间文学”“口头文学”“魔幻现实主义文学”及“诺贝尔奖文学”等等;再进一步,还可把文学形容词和动词化,构建出“文学风格”“文学流派”及“文学理论”“文学批评”抑或“文学章程”与“文学学科”,组建“文学社团”“文学学院”,掀起“文学思潮”“文学运动”乃至发动“文学革命”,通过成长壮大的文学“词场”,改变现实存在的社会人生。

可见,文学没有定义,难以定义,有的只是多元互补且演化变动的义项选择。有关“文学”的言说与践行,无论针对词筐还是词载,非但没有终结,且将一如既往地持续演变下去。此后,如果有人再问“文学是什么”,若想有效对答的话,你就得先问一下:你问的“文学”义项是哪条?是被叫做“文学”的“词筐”?还是被装入其中的“词载”?

从晚清到今日,在一百多年的演变历程中,“文学”词变引出了层出不穷的实践结果。人们一边把小说、诗歌、戏剧等不同的载物投放到文学词筐之中,同时也在对词筐进行各取所需的伸缩调整,其中最为显著的调整有二。首先是破除文字中心,把口语实践放回筐内,恢复“口头”与“书面”二元互补的文学格局,通过民国时期的“歌谣运动”(徐新建 9)“白话运动”,引出与“小说理论”等并立的“口语诗学”以及被重新视为“精英文学”源头与根基的“俗文学”“白话文学”。其次是把“文学”新词的时代转型视为汉语之变,从而开放出能使其他语种及其相关论述加入参与的空间及可能。

以此观照,晚清词变后的“中国文学”走向便一方面呈现为汉语新词如何从语言到思想直至社会的全面落实,一方面则意味着如何与其他未曾受汉语新词影响的非汉民族及其文化传统相对接,并在对接中形成新的多元整体,即伴随现代国家一同诞生的“中国多民族文学”。在多语言和多文化的整体结构中,以汉语叙事为例,“中国多民族文学”意味着如何以汉语的“文学”词筐去承载作为整体的中国各民族文学,或把蒙、回、藏、苗、维吾尔等不同表述体系的语言艺术装入“中国文学”的词筐之中。这样的承载与对接不但将引出多元并置的母语文学,而且会涉及相互有别的“文学”母语,亦即各母语中与汉语“文学”及英语literature等对等并置的语词交流和对话。这样的交流对话虽然在《现代汉语词典》的文学条目里受到遮蔽,却已在新版的《中国百科全书》词条里得到了确认。该书由刘再复、周扬合写的“中国文学”条目首先界定“中国文学,即中华民族的文学”,继而在承认中华民族是汉民族和蒙、回、藏、壮、维吾尔等少数民族的“集合体”的基础上,强调“中国文学”,是“各民族文学的共同体”(刘再复 48—59),由此做出了更为丰富完整的如下判断:

中国作为一个统一的多民族国家,各民族文学有各自发生、繁衍、发展的历史,也有各自的价值和成就,它们之间相互渗透和交融。(48)

这样的判断体现着中国“改革开放”之后学界及政界的开拓胸怀,而在实际的历史进程中,如此多元包容看法的正式登场则还有待于晚清词变之后,“文学”从语词到语用继续经受民国至新中国的“文学革命”“革命文学”“解放文学”等的系列洗礼才有可能。

在迈入21世纪头一年之际,出版于北京的《文学评论》刊发了美国文论家希利斯·米勒(J.Hillis Miller)论述全球化时代文学演变的专文。文章也对文学在西方历史语境中的词变进行总结,强调即便在西方,literature的现代义项也只是最近出现的事情,确切说“开始于17世纪末、18世纪初的西欧”(《全球化时代》 132)。而结合那个时代的西欧境况来看,

文学这个概念不可避免地要与笛卡尔的自我观念、印刷技术、西方式的民主和民族独立国家概念,以及在这些民主框架下言论自由的权力联系在一起。(132)

与此对照,晚清之后“文学”在中国的词变又归纳了哪些相关内容呢?若以今天眼光予以重审,除了无疑含有米勒总结的印刷技术、民族独立国家等外,或许还可加入“中体西用”“救亡图存”“新民立国”及“社会革命”“弱小民族解放”等等,至于“西方式的民主”及“言论自由的权力”乃至后来的“多元文化主义”等能否被涵盖其中,则是见仁见智的理论与实践议题了。

语词是社会约定的任意产物。因此,当选用不同的语词之时,就意味着“任意地改变我们的世界意象”(沙夫 8)。自“文学”一词在先秦时代被用作“孔门四科”的代表之一以来,汉语的世界意象也不断伴随该词的词义延伸而发生改变;晚清之后,它进一步发挥了这样的改变功能:通过中外词义的交汇表述,不但在观念上型塑了中国的新文学,并且在实践中介入了文学的新世界。

注释[Notes]

① 《论语·先进》记载说:“子曰,从我于陈、蔡者,皆不及门也。德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”杨树达:《论语疏注》(上海:上海古籍出版社,2007年)。

② 梁皇侃的解释是“文学,谓善先王典文也”(皇侃《论语义疏》卷十一)。朱熹注释说:“弟子因孔子之言,记此十人,而并目其所长,分为四科。孔子教人各因其材,于此可见。”

③ 参见王齐洲:“论孔子的文学观念:兼释孔门四科与孔门四教”,《孔子研究》1(1998):19—25。

④ 《通典》(卷30)《职官十二》载:“汉时郡及王国并有文学,而东宫无闻。魏武置太子文学,自后并无。”作为服务于皇族的宫廷官职,魏晋时期的“文学”职官被认为是“曹魏侍从官僚群中最具特色”的类型。参见刘雅君:“曹魏东宫官制研究:汉晋间东宫官制演进中的承前与启后”,《许昌学院学报》6(2013):14—21。

⑤ 《宋书·雷次宗传》:“元嘉十五年,征次宗至京师,开馆于鸡笼山,聚徒教授,置生百余人。会稽朱膺之、颍川庾蔚之并以儒学,监总诸生。时国子学未立,上留心艺术,使丹阳尹何尚之立玄学,太子率更令何承天立史学,司徒参军谢元立文学,凡四学并建。”《通典》:“明帝泰始六年,以国学废,初置总明观祭酒一人,有玄、儒、文、史四科,科置学士各十人。”

⑥ 黄兴涛:“日本人与‘和制’汉字新词在晚清中国的传播”,《寻根》4(2006):41—46。另有人指出,“大量具有现代意义的新概念、新词汇的使用,使‘东文报译’成为戊戌时期最大的‘和制’词汇引进平台。”陈一容:“古城贞吉与《时务报》‘东文报译’论略”,《历史研究》1(2010):99—115。

⑦ 蒋英豪:“十九、二十世纪之交‘文学’一词的变化”,《中国学术》(总第26辑)(北京:商务印书馆,2010年),130—49。

⑧ 参见“本馆附印‘说部’缘起”,《国闻报》,光绪二十三年(1897年)十月十六日至十一月十八日,载阿英《晚清文学丛钞·小说戏曲研究卷》,北京:中华书局,1960年,第12页。梁启超曾在《小说丛话》里提到,此文“实成于几道、别士二人只手。”后人据此将此文归为严复与夏曾佑合著。

⑨ 梁启超:“论小说与群治之关系”,《新小说》第一号,光绪二十八年(1902年)。收入陈平原、夏晓虹主编:《二十世纪中国小说理论史料》,第一卷(1897年—1916年)(北京:北京大学出版社,1989年)33—37。

⑩ 章太炎:“文学论略”,《国粹学报》第10—12号,1906年。

引用作品[Works Cited]

阿英:《晚清小说史》。南京:江苏文艺出版社,2009年。[A,Ying.A

History

of

Late

Qing

Fiction.Nanjing:Jiangsu Literature and Art Press,2009.]艾儒略:《西学凡》,《天学初函》(第一册)。台北:台湾学生书局,1966年。[Aleni,Giulio.Introduction

to

Western

Learning.Collected

Translations

of

Western

Learning.Vol.1.Taipei:Taiwan Student Book Co.,Ltd.,1966.]格奥尔格·勃兰兑斯:《十九世纪文学主流·流亡文学》,张道真等译。北京:人民文学出版社,1997年。[Brandes,Georg.Main

Currents

in

Nineteenth

Century

Literature:Exile

Literature.Trans.Zhang Daozhen,et al..Beijing:People’s Literature Publishing House,1997.]陈穆如:《文学概论》。上海:上海启智书局,1935年。[Chen,Muru.Introduction

to

Literature.Shanghai:Shanghai Qizhi Bookstore,1935.]陈平原:“前言”,《二十世纪中国小说理论资料》(第一卷),陈平原、夏晓虹编。北京:北京大学出版社,1989年。[Chen,Pingyuan.Preface.A

Compilation

of

Theoretical

Materials

on

Chinese

Fiction

in

the

Twentieth

Century.Vol.1.Eds.Chen Pingyuan and Xia Xiaohong.Beijing:Peking University Press,1989.]段江丽:“明治年间日本学人所撰《中国文学史》述论”,《中国文化研究》2(2014):193—211。[Duan,Jiangli.“Japanese Scholars’ Variety of Chinese Literary History Written in the Meiji Period.”Chinese

Culture

Studies2(2014):193-211.]弗里德里希·恩格斯:“路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结”,《马克思恩格斯选集》第四卷。北京:人民出版社,1972年。211—58。Engels,Friedrich.“Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy.”Selected

Works

of

Karl

Marx

and

Friedrich

Engels.Vol.4.Beijing:People’s Publishing House,1972.211-58.“新世界小说社报·发刊词”,《中国近代文论选》(下),舒芜、周绍良等选编。北京:人民文学出版社,1981年。138—42。[“Foreword toNew

World

Fiction

Society.”An

Anthology

of

Modern

Chinese

Literary

Theory.Vol.2.Eds.Shu Wu,Zhou Shaoliang,et al..Beijing:People’s Literature Publishing House,1981.138-42.]米歇尔·福柯等:《文字即垃圾:危机之后的文学》,白轻编,赵子龙等译。重庆:重庆大学出版社,2016年。[Foucault,Michel,et al..Words

Are

Trash:Literature

after

the

Crisis.Ed.Bai Qing.Trans.Zhao Zilong,et al..Chongqing:Chongqing University Press,2016.]藤井省三:“鲁迅心目中的夏目漱石”,马蹄疾译,《鲁迅研究月刊》2(1991):35—40。[Fujii,Shozo.“Natsume Soseki for Lu Xun.” Trans.Ma Tiji.Luxun

Research

Monthly2(1991):35-40.]顾凤成:《新兴文学概论》。上海:上海光华书局,1930年。[Gu,Fengcheng.Introduction

to

the

Emerging

Literature.Shanghai:Shanghai Guanghua Bookstore,1930.]何少贤:《日本现代文学巨匠夏目漱石》。香港:中国文学出版社,1998年。[He,Shaoxian.Natsume

Soseki:A

Master

in

Modern

Japanese

Literature.Hong Kong:China Literature Press,1998.]侯外庐:《中国思想通史》第4卷下册。北京:人民出版社,1980年。[Hou,Wailu.A

General

History

of

Chinese

Thought.Vol.4-2.Beijing:People’s Publishing House,1980.]中国社会科学院语言研究所编纂:《现代汉语词典》。北京:商务印书馆,2005年。[Institute of Linguistics,Chinese Academy of Social Sciences,ed..Modern

Chinese

Dictionary.Beijing:The Commercial Press,2005.]伊曼纽尔·康德:《法的形而上学原理:权力的科学》,沈叔平译。北京:商务印书馆,1991年。[Kant,Immanuel.The

Philosophy

of

Law:An

Exposition

of

The

Fundamental

Principles

of

Jurisprudence

as

the

Science

of

Right.Trans.Shen Shuping.Beijing:The Commercial Press,1991.]梁启超:“读西学书法”,《饮冰室合集集外文》,夏晓虹编。北京:北京大学出版社,2003年。1159。[Liang,Qichao.“Approach to Reading Books of Western Learning.”Supplement

to

Corpus

of

Yinbing

Library.Ed.Xia Xiaohong.Beijing:Peking University Press,2003.1159.]——:“译印政治小说序”,《清议报》第1册,光绪二十四年十一月十一日。53—54。[- - -.“Preface toPolitical

Fictions

in

Translation.”The

China

Discussion,Vol.1.11 November 1898.53-54.]林乐知 范炜:“新名词之辨惑”,《万国公报》184(1904):23—24。[Lin,Lezhi,and Fan Wei.“Demystifying New Terms.”A

Review

of

the

Times184(1904):23-24.]“论文学与科学不可偏废”,《大陆报》3(1903):1。[“Literature and Science Are Equally Important.”The

China

Press3(1903):1.]刘再复:“中国文学的宏观描述——《中国大百科全书·中国文学卷》‘中国文学’条目初稿”,《北京社会科学》1(1986):48—59。[Liu,Zaifu.“A Macroscopic Description of Chinese Literature:The First Draft of the Entry ‘Chinese Literature’ inEncyclopedia

of

China:Volume

of

Chinese

Literature.”Social

Sciences

of

Beijing1(1986):48-59.]刘正埮 高名凯等编:《现代汉语外来词词典》。上海:上海辞书出版社,1984年。[Liu,Zhengtan,and Gao Mingkai,et al.,eds.A

Dictionary

of

Modern

Chinese

Loanwords.Shanghai:Shanghai Lexicographical Publishing House,1984.]鲁迅:《汉文学史纲要》。北京:北京联合出版公司,2014年。[Lu,Xun.An

Essential

History

of

Han

Literature.Beijing:Beijing United Publishing Co.,Ltd.,2014.]——:《汉文学史纲要》,《鲁迅全集》第九卷。北京:人民文学出版社,2005年。[- - -.An

Essential

History

of

Han

Literature.Complete

Works

of

Lu

Xun.Vol.9.Beijing:People’s Literature Publishing House,2005.]——:“我怎么做起小说来”,《鲁迅全集》第四卷。北京:人民文学出版社,2005年。526。[- - -.“How I Started to Write Fiction.”Complete

Works

of

Lu

Xun.Vol.4.Beijing:People’s Literature Publishing House,2005.526.]——:“摩罗诗力说”,《河南》2、3(1908):79—99。[- - -.“On the Power of Mara Poetry.”South

of

the

River2/3(1908):79-99.]——:《鲁迅选集上册》。上海:开明书店,1952年。[- - -.Selected

Works

of

Lu

XunVol.1.Shanghai:Kaiming Bookstore,1952.]——:“门外文谈”,《鲁迅全集》第六卷。北京:人民文学出版社,1973年。99—101。[- - -.“Some Thoughts on Chinese Language.”Complete

Works

of

Lu

Xun.Vol.6.Beijing:People’s Literature Publishing House,1973.99-101.]——:“中国小说的历史变迁”,《鲁迅全集》第九卷。北京:人民文学出版社,2005年。316。[- - -.“The Historical Transformation of Chinese Fiction.”Complete

Works

of

Lu

Xun.Vol.9.Beijing:People’s Literature Publishing House,2005.316.]——:“斯巴达之魂”,《浙江潮》5、9(1903):159—64。[- - -.“The Spirit of Sparta.”Zhejiang

Tide5/9(1903):159-64.]罗竹风主编:《汉语大词典》(第六卷)。上海:汉语大词典出版社,1990年。[Luo,Zhufeng,ed..Comprehensive

Chinese

Word

Dictionary.Vol.6.Shanghai:Comprehensive Chinese Word Dictionary Press,1990.]J.希利斯·米勒:“全球化时代文学研究还会继续存在吗”,国荣译。《文学评论》1(2001):131—39。[Miller,J.Hillis.“Will Literary Research Continue in the Age of Globalization.” Trans.Guo Rong.Literary

Review1(2001):131-39.]森有礼:《文学兴国策》。上海:上海书店出版社,2002年。[Mori,Arinori.Education

in

Japan.Shanghai:Shanghai Bookstore Publishing House,2002.]夏目漱石:《漱石全集》。东京:岩波書店,1966年。[Natsume,Soseki.Complete

Works

of

Natsume

Soseki.Tokyo:Iwanami Shoten,1966.]——:《我是猫》,于雷译。长春:吉林大学出版社,2000年。[- - -.I

Am

a

Cat.Trans.Yu Lei.Changchun:Jilin University Press,2000.]——:《文学论》,王向远译。上海:上海译文出版社,2016年。1。[- - -.A

Theory

of

Literature.Trans.Wang Xiangyuan.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2016.1.]“得泪女史与苦拉佛得女史问答”,古城贞吉译。《时务报》第39号,1897年8月。[“Q &A between Ms.Dailey and Ms.Crawford.” Trans.Kozyo Satakichi.The

Chinese

Progress39,August 1897.]实藤惠秀:《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译。北京:生活·读书·新知三联书店,1983年。[Sanetou,Keishuu.A

History

of

Chinese

Overseas

Students

in

Japan.Trans.Tan Ruqian and Lin Qiyan.Beijing:SDX Joint Publishing Company,1983.]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译。北京:商务印书馆,2005年。[Saussure,Ferdinand de.Course

in

General

Linguistics.Trans.Gao Mingkai.Beijing:The Commercial Press,2005.]亚当·沙夫:《语义学引论》,罗兰、周易译。北京:商务印书馆,1979年。[Schaff,Adam.Introduction

to

Semantics.Trans.Luo Lan and Zhou Yi.Beijing:The Commercial Press,1979.]弗里德里希·席勒:《审美教育书简》,冯至、范大灿译。上海:上海人民出版社,2003年。[Schiller,Friedrich.On

the

Aesthetic

Education

of

Man.Trans.Feng Zhi and Fan Dacan.Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,2003.]依波利特·阿道尔夫·泰纳:“莎士比亚论”,张可译,《戏剧艺术》1(1978):130—54。[Taine,Hippolyte Adolphe.“On Shakespeare.” Trans.Zhang Ke.Theatre

Arts1(1978):130-54.]陶曾佑:“论小说之势力及其影响”,《游戏世界》10(1907):37—43。[Tao,Zengyou.“On the Power of Fiction and Its Influence.”A

Playful

World10(1907):37-43.]屠友祥:“索绪尔‘符号学’设想的缘起和意图”,《浙江大学学报》(人文社会科学版)5(2005):34—41。[Tu,Youxiang.“The Genesis and Intention of Saussure’sla

sémiologieConceptions.”Journal

of

Zhejiang

University(Humanities

and

Social

Sciences)5(2005):34-41.]王国维:“文学小言”,《教育世界》139(1906):1—7。[Wang,Guowei.“An Introduction to Literature.”Education

World139(1906):1-7.]勒内·韦勒克 奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译。北京:生活·读书·新知三联书店,1984年。[Wellek,René,and Austin Warren.Theory

of

Literature.Trans.Liu Xiangyu,et al.Beijing:SDX Joint Publishing Company,1984.]雷蒙德·威廉斯:《关键词——文化与社会的词汇》,刘建基译。北京:生活·读书·新知三联书店,2005年。[Williams,Raymond.Keywords:A

Vocabulary

of

Culture

and

Society.Trans.Liu Jianji.Beijing:SDX Joint Publishing Company,2005.]徐新建:《民歌与国学:民国早期“歌谣运动”的回顾与思考》。成都:巴蜀书社,2008年。[Xu,Xinjian.Folk

Songs

and

Chinese

Studies:A

Retrospective

Reflection

on

the

Ballad

Movement

in

the

Early

Republican

China.Chengdu:Bashu Publishing House,2008.]吉田精一:《近代文艺评论史·明治篇》。东京:至文堂,1975年。[Yoshida,Seiichi.A

History

of

Modern

Japanese

Literary

Criticism:Meiji

Era.Tokyo:Shibundo Publishing,1975.]俞樾:“孔门四科说”,《皇朝经世文续编·卷二》,盛康编,光绪思补楼本。22。[Yu,Yue.“On the Four Dimensions of Confucianism.”Continuation

of

the

Qing

Dynasty’s

Political

Writings.Vol.2.Ed.Sheng Kang.Sibulou Edition during the Reign of Guangxu.22.]张法:“‘文学’一词在现代汉语中的定型”,《文艺研究》9(2013):27—36。[Zhang,Fa.“The Finalization of the Word Literature’s Significance in Modern Chinese.”Literature&Art

Studies9(2013):27-36.]张之洞:“奏定学堂章程·学务纲要”,《学府典章 中国近代高等教育初创之研究》,王杰、祝士明编。天津:天津大学出版社,2010年。250—63。[Zhang,Zhidong.“Official Regulations of School Systems and the Essentials of Educational Affairs.”Decrees

and

Regulations:A

Study

of

the

Establishment

of

Modern

Chinese

Higher

Education.Eds.Wang Jie and Zhu Shiming.Tianjin:Tianjin University Press,2010.250-63.]周树人 周作人编译:《现代日本小说集》。上海:上海商务印书馆,1922年。[Zhou,Shuren,and Zhou Zuoren,eds.An

Anthology

of

Modern

Japanese

Fiction.Trans.Zhou Shuren and Zhou Zuoren.Shanghai:The Commercial Press,1922.]周作人:“关于鲁迅”,《宇宙风》29(1936):261—66。[Zhou,Zuoren.“About Lu Xun.”Wind

of

the

Universe29(1936):261-66.]——:“鲁迅的国学与西学”,《新港》4(1956):13—15。[- - -.“Lu Xun’s Chinese and Western Learnings.”New

Harbor4(1956):13-15.]——:“日本近三十年小说之发达”,《新青年》5.1(1918):32—47。[- - -.“The Development of Japanese Fiction in the Most Recent Thirty Years.”New

Youth5.1(1918):32-47.]周作人等:“文学研究会宣言”,《新青年》8.5(1921):126—28。[Zhou,Zuoren,et al..“Declaration of the Society of Literary Research.”New

Youth8.5(1921):126-28.]