引言: 为何是“唱作人”?

随着中国流行音乐产业的发展,其标榜原真价值的音乐阵地已经从1990年代的主流摇滚,2000年初的地下摇滚,过渡到了2003年后的独立音乐。进入独立音乐时代后,“唱作人”(singer-songwriter)愈发成为流行音乐原真性想象的强势能指,召唤着标榜“自我”和“原创”的流行音乐想象,是继“制作人”之后一个凝聚着创造力和作者权威的音乐身份。当下中国流行音乐生产和消费有“唱作人”化的趋势: 明星歌手(如李宇春、尚雯婕、薛之谦、许嵩和李荣浩等)和豆瓣、虾米平台上未签约或签约小型独立音乐公司的乐人都自称独立唱作人,标榜“词曲唱编演”于一身的全能唱作身份。有学者曾指出唱作人成为中国独立音乐文化中强势的文化标签,是因为它迎合了80后、90后的“独生情节”,契合了数字时代版权经济的逻辑以及新自由主义经济对“独立”(independent)的期待(曲舒文122—24)。本文想探讨唱作人热的另一个原因,即它成功地召唤了有关流行音乐的原真性(authenticity)和作者性(authorship)想象,而这后一点即是本文想处理的核心议题。唱作人热并不是中国独有的新兴文化现象,它往复出现在音乐历史的不同阶段。约翰·波特(John Potter)将唱作一体的表演传统追溯到了古老的口传文化,是常见于欧洲游吟诗人、诗曲人和民谣诗人群体的吟游歌唱行为;二十世纪初,这一传统蔓延到民谣、乡村和布鲁斯乐人群体中。在二战前后的左翼社会运动、两次英美民谣复兴运动,以及商业运作之共同作用下(Swears1-22),唱作人开始成为强有力的文化符码和商业标签指涉特定类型的音乐、风格和实践。至20世纪中后期,一人一把吉他(或口琴、键盘等其他乐器)承担所有音乐创作和表演任务、歌唱有社会批判意识的叙事性歌曲的唱演方式塑造了经典的当代唱作人形象,并且带来了裹挟身份、意义、快感的原真性议题。

简述唱作人历史并不仅是呈现其发展脉络,而是想带出本文讨论的核心问题: 为何唱作人出现在消费主义勃兴和音乐产业加速商业化的时期?唱作人能否被视作一种文化症候(或方法)来窥探一时期音乐工业发展的特点和趋势?

资本主义音乐工业自我更新的原动力是原真性,通过不断召唤“原真”音乐想象推动音乐的生产和消费。然而,原真性话语并不是统一连贯的整体,而是被两股哲学思潮(即“浪漫主义”和“现代主义”,详见下文)相互切割,不断复杂化、分层化地投射在“作者性”讨论中。这就使得唱作人成为了情感投资的理想对象,因为这一身份集结了全能作者的想象,将碎片化、“稀释的”作者声音及其原真想象都统一在了唱作人身上从而获得“高浓度”的原真性旨趣,重塑着流行音乐消费的原真性神话。

因此,本文旨在反思唱作人现象,追溯其历史和话语建构过程,探究其与流行音乐原真性和作者性这两个理论概念的互动关系(其中,后两者一直是国内流行音乐研究中较少论及的“元问题”之一)。本文认为,唱作人是流行音乐原真性问题的某种症候和隐喻: 唱作人所召唤出的全能作者神话式想象遮蔽了后现代语境下复数的、发散的作者声音的生产过程和可能性。本文后半部分将比较唱片时代和数字时代作者性的内涵差异,批判思考唱片时代的作者权威结构,并在此基础上用“解绑”概念开放地理解数字时代作者性内涵。

一、流行音乐的原真性与作者性

詹姆逊(Fredric Jameson)指出后现代状况传统和历史的消失使人们没有了稳定的心理依靠,原来那个以内在自我为中心的自我认同被解构,身份认同在物质消费和符号拼贴中不断更新与重构,在他看来讨论后现代原真性似乎没有意义,因为我们都被裹挟进不断更迭与流动的身份变化中。格劳斯伯格(Lawrence Grossberg)也认为后现代语境下摇滚乐原真性已经让位于一种“愤世嫉俗,无限退却自嘲”(cynical, infinitely regressive self-ironizing)的后现代感受力,风格拼贴替代了原先的反叛原真性,“原真的非原真性”(authentic inauthenticity)昭示着全新表达方式(转引自Gracyk221-22)。然而,也有学者认为原真性话语仍具有分析效力,乐评人、乐迷执着地从情感表达、乐人人生经历和创作能力等方面为他们心中的原真音乐辩护。正如格雷西克(Theodore Gracyk)所说如果社会仍可以同时欣赏惠特妮·休斯顿(Whitney Huston)和科特妮·洛芙(Courtney Love)的音乐,那么原真性仍是音乐生产与消费的重要评价指标(222)。而且,也正是由于后现代碎片化的、流动变化的身份才使得市场更关注各类音乐产品之间的符号性差异,也使得辨识音乐原真性的渴求更加强烈(Qirko300)。因此,后现代语境下流行音乐的原真性话语仍具有分析效力,只是变成了复数,需要在具体语境中分析: 重点不是寻找哪个权威决定了原真性内涵,而是要厘清某种原真性是如何在社会实践中、依据怎样的权力关系互动协商出来的。

那么我们该如何理解流行音乐的原真性呢?首先,流行音乐的原真性不是指某种乐理讨论,而是人们对音乐体验的一种评价。学者凯特利(Keir Keightley)写道,“原真性是一种价值,是我们赋予音乐、社会及工业实作,以及听者与听众间关系的一种特质”(凯特利117),它是人们评价一首歌、音乐人、音乐类型、音乐实践的好与坏时避不开的价值判断问题。我们评价一首歌(即是谈论它的原真性)不是因为音乐的内在属性,而是基于这首歌创作表演(生产)或聆听体验(消费)的“效果”做出的评价。其次,流行音乐学者弗里斯(Simon Frith)曾于1996年指出这个“效果”的评价总是会被追认至某个社会学“源头”:“好音乐一定是由好乐人创作的,也只能被好乐迷所欣赏”(“Music and Identity”121)。评价音乐的好坏总会涉及音乐生产(如抄袭与否、自主程度、乐人经历)、表演过程(演奏过程、舞台呈现)和体验效果(乐迷类型、社会效应)等社会学因素。因此,原真性是一种价值判断,且始终纠缠于美学和社会学两种话语脉络中。

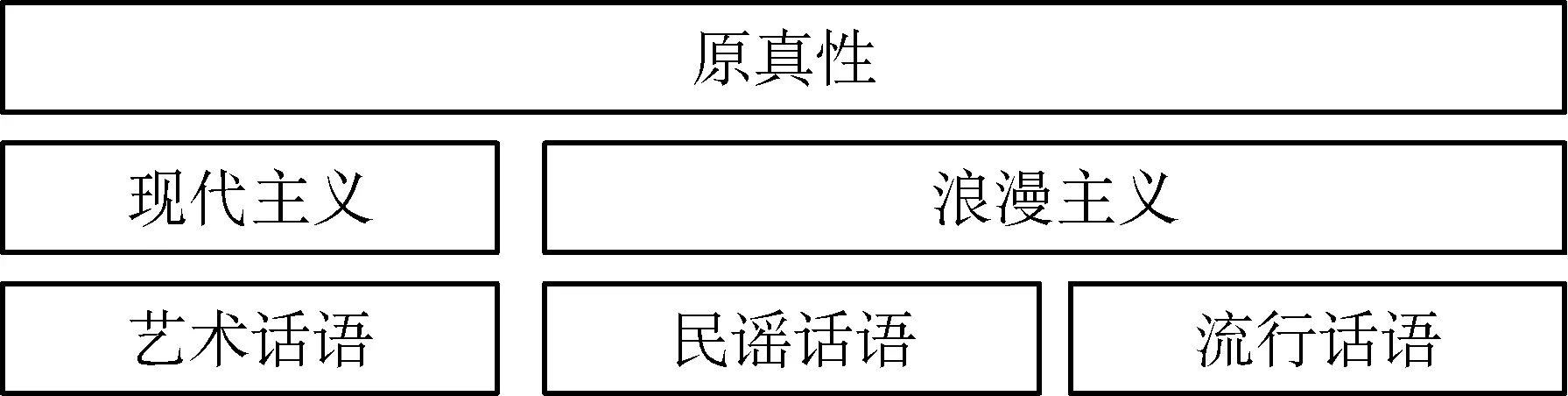

再次,原真性是表演者、各种商业机构、乐迷以及不断变化的音乐类型之间持续协商并被不断争夺的话语资源。欧美学界关于流行音乐原真性的内涵争论不休,凯特利认为主要受到“浪漫主义”(Romanticism)和“现代主义”(Modernism)两股哲学思潮的影响(120)。前者拥抱乡村、手工、反工业,寻求与传统连结,后者拥抱城市、实验、科技,寻求前卫的震惊效果。这样两种矛盾且互补的价值使得原真性的定义总是“繁多且彼此竞争”(120)。凯特利指出浪漫主义的民粹主义倾向更看重艺术家和听众之间的沟通手段和效果,而现代主义的精英主义倾向首要追求的是自己的艺术完整性。在摇滚音乐活动中,原真性话语助长了“摇滚内部活动领域、社群和品位文化的分散”(121),这一点从摇滚音乐风格不断裂变分化的趋势中可见一斑。弗里斯认为所有音乐的原真性理解不外乎三种话语类型: 流行话语(pop discourse)、民谣话语(folk discourse)、艺术话语(art discourse)。流行话语侧重音乐的商业价值,关注销量和排行榜等商业评价参数;民谣话语强调艺术和生活的统一性,崇尚传统文化和亲近社会底层;艺术话语推崇精湛技艺和专业化知识(Frith,Porforming

Rizes26-46)。他犀利地指出这“三种话语”模式并非孤立存在于单一音乐世界——艺术话语用于古典音乐分析,民谣话语用于民间音乐分析,流行话语用于流行音乐分析——相反,不论是古典音乐还是流行音乐都要同时借用这三种话语模式,彼此协商和互动,共同塑造其原真性内涵,孤立任何一种话语都有再造神话的危险。譬如,英国民谣学者夏普(Cecil Sharp)将英国传统民谣研究浪漫化,这一点遭到了学界的批评。他认为19世纪末英国传统民谣是没有作者的、未经商业化的、反映某一社群生活的真诚音乐,而不少学者的批评指出夏普忽视了同时期兴盛的音乐出版业和音乐厅文化也积极推动了传统民谣的传播和接受。此外,这些研究还驳斥了夏普提出的传统民谣音乐主要是口传形式的说法。有研究表明19世纪末英国识字工人阶级占总工人阶级人数的70%,不少民谣歌手是随身带着乐本四处表演(Swears53-57)。由此可见,即便是常被“纯化”的19世纪末英国传统民谣音乐,它的民谣乐人的创作和表演也离不开市场条件、社会环境和受众基础,上述三种话语模式其实是交织在一起共同构成了某种音乐文化的知识。针对不同的音乐类型和文化实践,或许三种话语所占比例权重有所不同,但三者缺一不可。

上述凯特利论及原真性的“两股哲学思潮”与弗里斯提出的“三种话语”有着有趣的互文关系(图一示)。原真性的浪漫主义脉络强调社会学的社群能动(民谣话语)和商业冷感(流行话语),而现代主义脉络则强调音乐学的艺术自觉(艺术话语)。然而,需要强调的是,这两股哲学思潮以及它裹挟的三种话语之间并不孤立对立,而是共存、缠绕在一起追问同一个问题,即“什么是好音乐”的原真性问题。正如彼得森(Richard Peterson)对美国乡村音乐的原真性研究指出,美学和商业因素是一对辩证关系。20世纪20年代早期到20世纪30年代间的乡村音乐通过借用传统美学的“硬核”(hardcore)元素和偏商业流行的“软壳”(softshell)元素持续更新着其原真性内涵,两者间的辩证关系创造了持续的、可更新的乡村音乐发展路径,使其保留为一种“处于中间”的音乐形式,“既不会被流行音乐所‘吞没’,也不会被‘提升’为艺术,也不会‘僵化’为一种民间音乐”(7)。

图一: 原真性内涵

那么,原真性与作者性有哪些联系?“作者性”常被简化理解为是“谁”创作了某个“作品”,或者某个“作品”属于“谁”这样一种可被明确的归属关系。然而,后现代的“社会建构论”动摇了上述对应关系,“作者”和“作品”的理解受制于特定历史时代背景、美学运动、政治经济语境。一个“作品”可能是集体创作所为,而某位“作者”虽然创作了某个作品,但如果风格和内容与其之前作品差别太大也可不归入其“作品集”。因此,福柯在名篇《什么是“作者”?》(1979年)一文中指出,“作者性”从关心一个声音背后的创意权威是“谁”转变为讨论某种权威性是“如何”被认识和确认的。尤其是随着音乐工业明星包装策略和商业推广的介入,“作者”可以在媒体渠道或是消费市场中“再生产”出来。芬兰民族音乐学者阿霍宁(Laura Ahonen)对媒介化作者形象的生产过程有细致的分析,她将媒介化的作者形象区分为表现型、媒体型的和混合型三种类型(18—22)。

综上,“作者性”问题不是指天才个性,它根植于一系列关系之中,是整个音乐生产、传播和消费各环节主体对“作者权威”的互文性对话和协商,它的理解是价值判断,仍属于原真性的范畴。“作者性”是原真性讨论范畴的一个子集,也需要处理上述原真性的音乐学和社会学之间的张力,其所指涉的作者声音摆荡于上述原真性的话语类型之间: 既可指乐人创作音乐文本时展现的“艺术”表现力(艺术话语),或者乐人主动参与、动手完成各环节音乐生产的创作能动性(民谣话语),也可以指由市场和媒介打造出的作者“形象”(商业话语)。“原真性”内涵在“两股哲学思潮”和“三种话语”切割下不断碎裂和分化,促使“作者性”的讨论需要投射在看似统一了所有声音的唱作人身上来争取“高浓度”原真性旨趣。因此,唱作人是讨论流行音乐作者性和原真性的理想场域。

二、“唱作人”作为方法

单数形态的“唱作人”作者形象看似集中了所有作者声音的想象,然而其演变的历程却折射出层次和内涵愈加丰富的“众声”喧哗图景。唱作人身份的出现看似缩减了音乐创作分工、统一了作者声音、简化了作者认定过程,但事实上经过“表演”和“实践”两层身份改造之后,有越来越多的声音参与到音乐生产过程中。“作者声音”并没有因为各创作环节的合并而统一,而是不断增厚和分层呈现出“众声”喧哗的趋势。因此,厘清“作者声音”种类及其互动关系是理解唱作人“作者性”的关键。如前所述,当代唱作人原型可以追溯至五十年代左右的词曲作者群,见于集唱作演于一身的民歌、乡村和蓝调歌手群体,二战后民谣音乐复兴运动以及商业运作的包装将唱作人实践延伸到雷鬼和节奏布鲁斯音乐中去,这一风潮在六十年代的民谣运动中达到高潮,使唱作人身份与民谣这种音乐类型深刻绑定在一起。更重要的是,六十年代英美民谣运动成长起来的歌手还多了一个新的创作身份,他们不满足于用现成的民间诗歌来演唱,开始表演自己创作的作品。

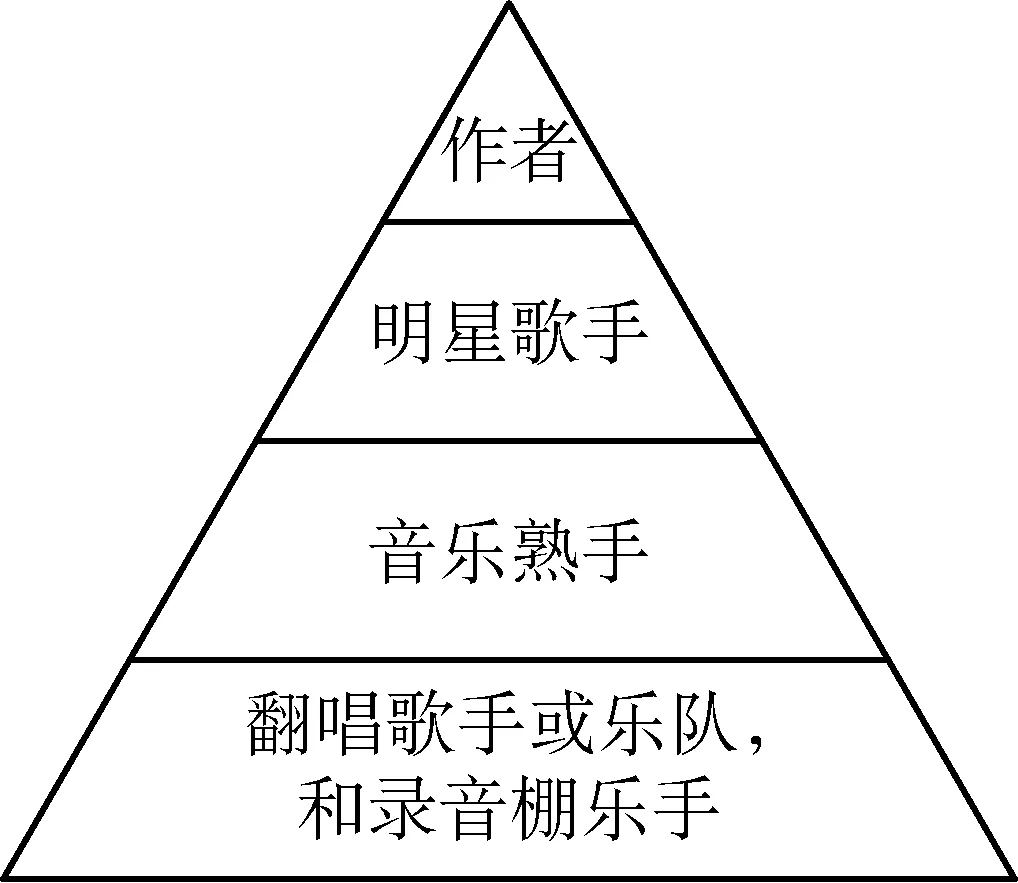

图二: 唱作人身份的两次改造

这时“歌手”与“词曲作者”的合体带来了唱作人身份的第一次改造(图二示): 作者声音从“作品”过渡到了“表演”层面。这与五十年代的词曲作者(songwriter)有很大区别,后者是在锡盘街(Tin Pan Alley)专门为歌手写词谱曲的职业作者,在那种分工体系下歌手与词曲作者是分开的,很容易区分“作品”各部分的文本作者是谁(即作者声音有哪些)。然而,这次“改造”却将词曲写作与歌唱表演合并在了一个人(即唱作人)身上,在当时被称为“歌唱诗曲者”(singing poet-composer)或者“歌演词曲人”(singing performing-songwriters)。从词曲作者(songwriter)到唱作人(singersongwriter)的转换,意味着表演与文本的整合。歌手演唱自己创作的作品常带有一种袒露歌手个人“真情实感”的道德预判。这是上世纪九十年代的女性“自白派”(confessional)歌手(如Tracy Trapman、Tori Amos、Suzanne Vega)大受欢迎的一个原因,代表音乐人阿莫斯(Tori Amos)就因倾诉个人生活遭遇吸引了大量支持者。然而,流行歌曲呈现的是媒介化的真实而非真实本身。自白派歌手的成功在于她/他将歌曲中的人物、词曲者、表演者、明星形象弥合在一起,让听众听不到其中的缝隙从而获得一种强烈真实感。

唱作人的第二次改造是在美学的“表演”基础上增加了社会学的“媒介”呈现和创作“实践”。唱作人第一次改造的“表演”作者性主要是靠歌手的嗓音“表演人设”来统领文本内部的作者声音,即靠歌手对歌词的领悟、与乐曲的配合能力、嗓音的高超演绎来实现。然而,第二次改造除了要求歌手演唱自己创作的词曲,还特别强调其参与编曲、制作、录音和管理自己音乐传播和艺人形象的社会学能动性(即便很多时候这些工作并不是由歌手一人完成)。对此,学者奥斯兰德(Philip Auslander)用“音乐人格”(musical persona)来指涉唱作人“媒介”改造的社会学作者身份,后者在表演实践的基础上又加上了制作和传播学因素(102)。这一点对于理解新媒体时代的唱作人身份十分重要。作者声音可以渗透于各个环节,既包括音乐生产环节(如编曲、制作和录音等),也包括了多媒体传播渠道(如电视、杂志、音乐录影、新媒体等)。值得一提的是,西方学界对第二类唱作人的英文表述并未统一。例如,弗里斯用的是“singer/songwriter”(“Taking Popular Music Seriously”),波特和阿霍宁用“singer-songwriter”(Ahonen83),还有学者和乐评人写作“singer songwriter”。本文认为唱作人表述的发散其实恰好说明了其身份构成的复杂性: 看似统一的作者形象其背后的创作层次是多层次的、难以被化归的作者声音。

如果说第一层“表演”改造增厚了美学层面的作者声音,第二层“媒介”改造则复杂化了社会学层面的作者声音。唱作人作为方法,在于它提供一个观察流行音乐作者声音复杂构成和原真性内部张力的路径: 通过分析唱作人身份增厚的因素和过程,我们能够发现单数唱作人形象其实裹挟了喧哗的多重作者声音,喧哗声景虽然丰富了“作者性”议题的讨论维度,但是也使得有关唱作人身份“原真性”(即对其作者声音的评价)的讨论充满“张力和分歧”(Negus614)。例如,唱作人在作品中自白式的吐露私人生活,将私生活与歌曲创作剥离,或在音乐背后扮演内容和流程把控者,哪一类唱作人更原真、更打动人?表演上的成功(如歌者在舞台上演绎歌曲里的故事以至于听众感同身受)如何与那些极力自主创作的音乐人竞争“原真”的作者身份?

因此进一步拆解其内在“作者声音”的层次和关系便是厘清“作者性”的关键。接下来的分析首先梳理传统唱片时代的“音乐作者”评价系统,厘清其中作者声音的种类和关系,下文进一步探讨该评价系统在数字时代面临的挑战,需要做出哪些调整。

三、唱片时代的“作者性”

“作者性”的理论源头可追溯到电影研究的导演作者论,作者论更多指向的是导演调用电影美学和语言的能力(Livingston132)。由于音乐工业(尤其是依赖利基市场传播的音乐)相对于电影工业来说分工较简单,有可能一两人包揽创作和制作工作,因此音乐产业更便于把社会学的创作自主性带入作者性的讨论中去。因此,在讨论“音乐作者”时,独立制作较之个性美学是评判作者权威时更重要的指标(Shuker79),音乐学者斯卓(Will Straw)也认为音乐作者的认定主要取决于“技术能力”(technical competence)的掌握和“直接呈现”(straightforward renderings)的自主性(201—202)。(一) 传统唱片时代的“作者性”

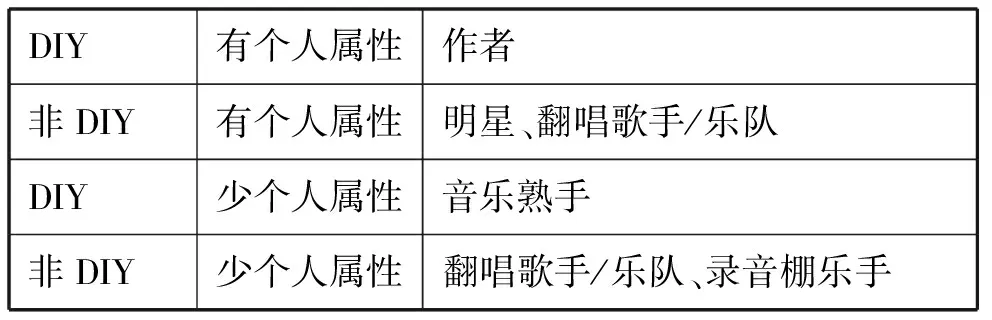

舒克尔(Roy Shuker)在名篇《所以,你想成为摇滚明星吗?》详细讨论过唱片时代下流行音乐中的几种“作者”类型,本文在其基础上整理出一个“音乐作者”的作者权威结构(图三示)(舒克尔115—38)。

图三 “音乐作者”的类型(作者改编于舒克尔关于作者与明星的讨论,见舒克尔115—38)

DIY有个人属性作者非DIY有个人属性明星、翻唱歌手/乐队DIY少个人属性音乐熟手非DIY少个人属性翻唱歌手/乐队、录音棚乐手

图四 “作者声音”的构成(基于图三)

其中顶部艺术家型作者和底部翻唱型(非)作者的地位相对固定之外,中间两层等级关系不稳定,且顶端音乐人比底部音乐人有更高作者权威地位。该模型并不是试图提供一个“标准”权威认定塔,而是希望分析这个模型的建构基础是什么,它的局限何在,继而思考在当下媒介整合、参与扁平化的音乐活动中,该作者权威结构重构的可能性。上文唱作人的分析指出作者声音的分层、增厚过程主要受到社会学和美学两个因素影响,即DIY能力和个人属性。我们依这两条轴线为据依次整理出四类“音乐作者”的“作者声音”构成情况(图四示)。第一阶位作者是全能型的创作者,他们是音乐词曲创作者,负责制作和录音,并演奏所有乐器,同时其创作的音乐拥有高辨识度。在唱片时代,DIY程度越深,创作者越能在音乐中提炼出一种个人风格,音乐作品拥有作者权威的可能性越大。这是西方流行音乐工业中制作人拥有作者权威的原因(Moorefield12)。制作人这一职业出现在1950年代,他们中很多是优秀的词曲作者出身,到1960年中期随着音乐制作进一步电声化和复杂化,转型成为录音工程师和制作人,其作者地位随着合成器、采样器等的出现不断强化和巩固(舒克尔105—21)。

第二阶位作者多指拥有精湛演唱技艺和独特艺人风格的榜单明星歌手,如麦当娜和王菲。她们借助精湛歌技、独特趣味以及多媒体视觉呈现打造出个性鲜明的表演人格,同时销量成就获得市场背书又弥补了他/她们在创作层面参与不足的问题(虽然创作不足这一点时常受到女性主义音乐学者的批判)(Negus611)。这一阶位作者还有一种特殊情况是翻唱歌手。阿霍宁和斯卓曾对此有精彩分析: 一般来说,翻唱别人作品的歌手会认为没有原创能力,但是当第一阶位作者翻唱别人的作品时,并不会因为没有创作该作品而丧失作者性,因为他们早已获得的作者“证书”(license)会担保其音乐表达的原真性(Ahonen88-100)。相反,当第三或者第四阶位的歌手翻唱其他人作品时,则会被认为是缺乏创意的表现,需要沾名曲的光为自己背书。

前两种作者身份通常与名人形象紧密联系在一起。第一阶位音乐作者评判建立在作品和风格之上,类似电影导演作者(auteur)强调创作能动性和艺术鉴赏力,而第二阶位明星歌手的作者权威不来自其自主创作而是基于一种明星(star)名人形象。“统一的名人符号,可以使演唱者在变更主体或者变化风格时,不至于失去诚实感与信誉度”,成功的名人符号常会让受众觉得他/她的表演总是带有自白的特点(阿霍宁147—48)。虽然明星和作者都在音乐中开辟了新方向,在整个“音乐作者”系统中拥有较高作者权威,但两者的区别在于明星是有效的“经济实体”,而作者是“神话的创造者,与他们的观众群体密切相关,与音乐和表演者也保持着个人关系”(舒克尔107)。被冠以作者身份的音乐家不一定会成为明星式人物,而那些“能跨越时间维持稳定观众群的明星”(舒克尔84),或是用多媒体方式重新解释了流行音乐风格的明星倒是可能获得一种作者身份(如王菲)。当然,也有能平衡两种身份的乐人,如收音机头乐队(Radiohead)。

第三阶位音乐作者在欧美语境下指游走在各类型音乐中的音乐熟手(journeyman),具备一定原创能力,但因为受制于流动创作计划,其个人参与创作的部分难以串联起来形成强有力的个人风格。他/她们虽然参与了大量音乐创作,然而其音乐呈现的个人属性(风格和内容层面)时常充满了争议。参照舒克尔的作者分类,第四阶位音乐作者是那些从不参与创作,只是翻唱和模仿他人的歌手或者乐手,在表演过程中不加入个人创意,是别人创意的执行者,他们位于作者权威金字塔底端(几乎不被认为是音乐作者),既不具有自主创作能力,也没能呈现出强有力的个人风格,这类型的作者包括翻唱歌手、录音室乐手、伴唱和合唱团等。

(二) “音乐作者”结构的局限

至此,上述权威结构似乎可以成为评判音乐作者性的标准,它体现了美学和社会学作者声音是如何相互缠绕、并等级化了音乐作者的权威,其中后两层阶位上的作者似乎很难挑战前两层的作者权威,那些既没有社会学能动性又缺乏个人属性的乐人处在“音乐作者”权威结构底层。这里的“个人属性”需要稍加说明。它并不是指某种浪漫化的天才能力,而是根植在具体社会生产网络中的文化建构对象,我们需要明确评价其社会学基础是什么。社会学家贝克(Howard S. Becker)在《艺术世界》中从生产角度揭示了艺术创作之社群性集体合作基础,布迪厄(Pierre Bourdieu)的《文化生产的场域》从接受角度指出艺术认定是社会资源相互争夺和协商的结果,它依赖商业社会生产传播消费系统,受制于具体的技术手段和传播媒介。斯卓指出从1950年代至1970年代各类电台(如北美电台、Top40电台,以专辑为主的摇滚电台)是如何形塑了听众对“音乐作者”的看法和认知: 即强调艺术家生平、表演者身份、职业历程等,烘托一种表演者与其音乐创作高度相关的总体性特征(Straw203-204)。

基于上述分析,我们可以再次审视舒克尔的作者权威结构。这样一个四层塔作者权威结构是基于英美传统唱片工业的背景、从音乐生产角度发出的思考,乐迷消费活动处于相对次要的位置。在传统唱片工业下,生产和创作环节掌握在大型唱片公司手中,分工环节较明确,相较于内容生产者而言消费者缺乏话语权。创作和生产音乐的DIY门槛高,圈外人很难获得相关知识、技术和物资,同时由于传播渠道集中在唱片公司和媒体手中,个人属性的社会评价基本掌握在生产者那端。唱片时代作者权威的建立几乎总是围绕音乐生产活动来建立。也就是说,该结构主要是从音乐生产角度来理解“个人属性”的符号化个人风格、叙述方式、主题设计或是视觉呈现的社会建构过程,而忽视了消费者的声音。

从唱片时代进入数字时代之后,随着音乐创作门槛降低和传播渠道打开,人人都可以是音乐人,UGC(用户生成内容,User-generated Contents)平台促使大量消费者成为音乐生产者,原先技术壁垒下的DIY门槛以及由唱片公司和主流媒体守门人把控的“个人属性”评价网络都遭到了挑战。在网络空间上乐迷消费活动可以参与作者性的生产和讨论,听众和消费者诉诸“情感投资”(Grossberg)、调用音乐“审美能动性”(DeNora)组织日常生活,通过利基渠道传播音乐或发起粉丝活动参与内容生产等实践,都会成为评价乐人“个人属性”的要素。甚至,这些粉丝自创的UGC内容会取代原先职业乐评人和唱片公司企宣的文化中介人地位,成为乐人“个人属性”的生产性要素和要件。

这是唱作人好妹妹和花粥的“音乐作者”身份之争议所在。他们词曲唱能力尚可,甚至也没有掌握全能音乐创作的DIY能动性,然而,他们却成为这几年国内独立音乐场景中成长较快的几位唱作人。可以说,他们获得音乐作者身份的方式主要来自粉丝对他们创作意图和传播人气的肯定,除了基本的词曲音乐创作,其唱作人作者身份的确认主要来自前文提到的第二层“媒介化”策略,即全方位使用多重媒介和社会因素来“增厚”作者声音,为个人属性背书。好妹妹乐队在社交网路(微博和豆瓣)上成功地积攒了人气,除了音乐创作还积极在社交网站上发布个人信息,用“插科打诨”“卖萌”的语言风格和粉丝互动,而花粥的走红除了与“戏谑”的民谣歌词创作和表演风格有关外,还与她早期在YY网络直播平台积攒的人气和粉丝有关。这些“媒介化”因素都是建构乐人个人属性的基础。

至此,舒克尔提出的音乐作者体系将会受到挑战,或被倒置和打乱,甚至可能出现一套松散、流动的作者权力关系。粉丝背书的“个人属性”与乐人的DIY自主创作一样重要,都是作者权威的判定条件,“个人属性”评价不再是由生产和传播寡头控制,而是以阅听人的情感投资和文化实践作为基础。每个音乐聆听者和消费者都可以赋予“个人属性”以不同的价值,生产差异化的音乐原真性和作者认定方式。简言之,若对此四层塔作者性做修正,需要纳入听众接受研究。

这里举一个有趣例子。初音未来(简称初音或者Miku)是日本Crypton Future Media公司以Yamaha的VOCALOID语音合成程序为基础开发的音源库及其拟人化形象。它聚集了无限可能的二次创作,每一个初音作品背后都有一个初音作者。“最大的旨趣就在于集体创作,这个集体性不是同质化,不在于一种认同,而是在于一种互通构成的网络,每个人都可以独立地创作”(黄建宏Vanessa Nolan56-59)。黄建宏认为初音作者群的社会学意义并不是生产“作品”而在于生产二次创作这种“工具”,旨在消弭作者和观众之间的界限,创造互联网时代特有的一种语言: 它让彼此互为观众,互为作者。

初音未来在这样一个环节里呈现出来,其社群里每一分子在参与和沟通过程中都是高度美学化的——这是互联网人际关系里很重要的一点,就是大家都必须是通过表演和创作来进行沟通——且必须具备一种创作的主动性,同时又彼此互为观众,需要即时给出一个评论。在这样一种人际关系里,存在着企图用美学去挑战既有伦理关系的现象(56—59)。

四、“解绑”

“当许多作者的声音交织在一起时,要辨认出是谁的声音在说话就非常困难”(阿霍宁151)。上述作者身份的分层带来了异质作者声音,包括了词作者、曲作者、编曲者、制作人和歌者肉嗓、歌曲叙述者、歌词角色、歌手人设、现实生活中歌手本人等多重声音。不少音乐分析并没有仔细区分其中的差别,将上述已经分层的音乐作者声音统一打包、捆绑在一起,投射到某个乐人身上,特别常见的是投射在唱作人这种身兼数职/声的乐人身上。这种投射“预设了真实作者性形象与歌曲人物之间的一致性”(Negus622),似乎获得了一种没有身份裂缝的作者性。也有研究认为后现代的作者只有“表演人设”而背后没有所谓的真实作者。这些观点质疑后原真时代“音乐作者”的讨论意义,甚至认为不存在社会学意义上的真实作者(PerformingRites215)。然而,本文认为作者议题不能从作者即是“某个天才艺术家”这一论断走到“人人皆是创作者”另一个极端,即不能轻易被社会学的“大家都有参与”而稀释掉。“作者性”评价的美学和社会学分析的张力植根在原真性内部矛盾之中,不能用二选一的方式做非此即彼选择。内格斯对这一问题提出一个极具启发的回应,认为可以兼有社会作者和美学作者,即整合音乐学和社会学分析。他借用文学理论家布斯的文学修辞学理论,对歌手嗓音背后的“作者群像”进行了有趣的分析,指出歌唱肉嗓之声至少可以带出四重作者声音:“叙述者”(narrator)、“隐含作者”(implied author)、“角色”(character)、“表演人设”(persona)(Negus609; Moore209-23)。

“叙述者”指文本叙述角度,“角色”指文本故事内部人物,“隐含作者”指每首歌让人感受到的情感投射主体,而“表演人设”通常与表演者的公众人物形象和明星气质有关。内格斯借用叙述学理论为唱作人所裹挟的多重作者声音提供了动态分析视角,可以有效剥离、辨别、厘清不同声音之间的差别和关系。其中,这四重声音中较难理解的是隐含作者和表演人设。通过分析戴维斯两首歌里丰富变化的叙述者和角色关系,内格斯指出了隐含作者是指一个由不同音乐氛围、编曲和唱腔呈现的言说形象,突出体现在电子舞曲中,通常是没有词作者和演唱者,封面上是抽象画面,反映了歌曲的“一般情绪”(阿霍宁152),这种情绪即是隐含作者的态度;而表演人设更像是一种统摄所有表演和言说的旁白者(Negus622),他/她能统筹一系列作者文本,包括不同音乐作品中的表演形象,也包括了音乐之外艺术家人格,例如行事作风、工作态度、时政观点、生活风格等问题,能将这些很好串联在一起形成连贯的艺术家形象。

内格斯提出的“解绑”(unbundling)概念为唱作人扑朔迷离的“作者性”问题带来了切实可行的思考路径和工具。上文已经指出作者性问题并不是指“谁”拥有某个声音的权威,而是指植根于一系列创作关系之上的声音是“如何”互动和协商的。“解绑”概念厘清了作者声音的种类和联系,还提供了动态观察视角。作者并没有“死”,只是它带来了一组发散的、喧哗的作者声音,而唱作人声音(不管是生产者召唤的,还是阅听者指认的)则可以任意游走在一个或多个作者格之间。这里,音乐作者理解不再拘泥于唱片时代的创作分工(如作词人、作曲人、演唱者、编曲者),而是可以从叙述者、角色、隐含作者、表演人设的叙述学视角来探索作者声音的动态结构。

后一种理解方式较之于舒克尔的“音乐作者”有两点新意。第一,它弥合了美学作者和社会学作者之间的裂缝,将二者融合进作者声音的思考中。例如,歌曲中叙述者可包括作词人和歌者肉嗓表演声音,隐含作者可囊括曲作者、制作人声音,而表演人设则可以指歌手本人和他/她的表演肉嗓。作者性是复调的、交叉的、立体的作者声音系统。第二,它为消费者的作者想象提供了位置。特别是对数字时代下成长起来的音乐人来说,他们的音乐创作和职业发展比以往更依赖乐迷的建议、认可、宣传和帮助,因此可以借用“解绑”概念来探讨粉丝和媒介如何参与了作者声音的生产过程,将“作者性”理解为一系列关系的互动过程而非某(几)个节点。

莫里斯(Jeremy Morris)在《艺术家作为企业家,粉丝作为工人》一文中研究了音乐人西普与大公司解除合约成为自雇独立音乐人之后的自媒体策略。西普在制作专辑过程中不断寻求粉丝建议和帮助,在积攒持续关注的同时也完成了专辑制作: 如她修改歌曲时会上网寻求粉丝意见,邀请粉丝帮助设计封面,当专辑上架后还有粉丝自愿帮其打击网络盗版等。粉丝甘愿在这个过程中投入注意力、帮助、金钱,因此西普用“共同创造”(co-create)和“我们自己做”(do it ourselves)两个概念来概括独立音乐生产对音乐人和粉丝之间关系的重构,在这个过程中,很难将粉丝的声音和实践从音乐作者的理解中剥离出去。

综上,数字时代提供了便捷的生产和传播工具,它重塑了粉丝和音乐人、消费和生产之间的关系,也重估了“DIY”和“个人属性”的评价机制,这一全球性转变不容忽视。因此,讨论数字时代的音乐作者如果离开了消费实践分析将没有足够说服力,“解绑”概念提供了灵活视角思考乐人、厂牌、媒体和粉丝分别欣赏的是哪一层作者声音,明确这些声音之间如何拉扯,共同参与了“作者性”的生产。

另外,本文认为“解绑”概念还对思考国内音乐平台的独立音乐人扶持计划有着启发意义。各平台吸纳大量独立音乐人(唱作人是其中一个重点)版权的同时(曲舒文123),是希望打造出音乐人IP。IP原意指知识产权(Intellectual Property),而音乐人IP是指那些可以升值、变现的音乐版权,这就意味着音乐人IP在兑现出经济收益之前要有一定原真性或者作者性的符号价值。“解绑”概念则为思考音乐人IP中的符号价值提供了新思路,它能够解绑、释放、甄别唱作人或者音乐人作者身份中的多重作者声音,特别是关注其中与消费者互动紧密的作者声音。只有这样,我们才能理解数字时代个体创作越来越普遍之后所催生的新型音乐消费模式,在这种模式下消费的是“参与和体验”而不是某个人的作品,一种类似“初音未来”和“音乐肖像”之拥有聚合价值的“社群化创作”可能成为新趋势。

结 论

流行文化的魅力不是法兰克福学派笔下易控制的大众文化,而是它自身的矛盾性,共谋与抵抗是它的一体两面。弗里斯曾说过虽然音乐产业的资本主义控制长期来看很有可能“收编”艺术家和创作者,但不能因此否认它的短期文化政治和颠覆力量。譬如,音乐生产科技的进步一方面为跨国音乐公司提供了更完善的技术控制手段,但它也使得音乐参与更加便捷和民主。这是消费主义和音乐工业发明的“能让你自由的魔力”(“The Magic”159-68)。流行音乐的原真性和作者性议题也是如此,它们既是消费者自我赋权的条件,也是资本主义自我更新的策略。

唱作人再现了这一过程,通过生产高浓度原真性想象召唤“自主创作”的作者形象,让消费者认同这个想象从而完成文化消费循环。“唱作人”作为方法,在于它提供了一条思考流行音乐原真性与作者性的路径,通过剥离唱作人的作者声音,一方面认识到唱作人话语是如何以召唤高浓度原真性情感投资(看似统合了众多作者声音)的方式(Ahonen203),呈现出早已被稀释、不由单一权威作者声音所决定的原真性内涵;另一方面,唱作人内嵌的“表演”和“媒介”作者声音折射出作者性认定(和原真性评价)的音乐学和社会学两条动力线之间的张力。这后一点突出地体现在唱片时代“音乐作者”权威的四层塔结构中,不过,分析也指出该结构在数字时代的局限。对此,文末引入叙事学“解绑”概念拆解出表演、媒介和真实作者之间交织互动的作者群像。这种分析方法一方面没有把社会学和音乐学作者立场对立起来,音乐人和粉丝可以在不同的音乐语境下认同和建构“原真”的唱作人形象;另一方面,也为数字时代思考由消费者介入和参与的作者想象提供了位置。

注释[Notes]

① 媒体常将singer-songwriter混译为“唱作人”“创作人”或“独立音乐人”,这里想明确一下本文讨论的singer-songwriter不是泛指独立/创作音乐人,而是唱作人,后者是根植在古老吟唱音乐传统、并随着音乐工业发展不断生发新意义的音乐角色。这种翻译的混淆会错过唱作人之于流行音乐意识形态的特殊价值。音乐学者维克(Peter Wicke)将音乐人定义为“能够吸纳任何种类音乐技能的开放分类”,可以泛指从20世纪50年代末期出现的表演者、词曲作者和制作人三种音乐角色。虽然唱作人和音乐人都强调社会学层面的自主创作能力,但唱作人特别强调那种集创作、表演、运营于一身的“全能”作者形象。因此,唱作人比音乐人更能诠释出流行音乐意识形态之“原真性”矛盾动力学和“作者性”内部张力,而这一点是本文讨论的核心议题。有关维克对音乐人的定义,参见舒克尔: 《流行音乐的秘密》(北京: 北京世界图书出版公司,2012年)第58页。② John Potter.“Singer-songwriter.”Grove

Music

Online,Oxford

Music

Online. 〈http://www.oxfordmusiconline.com.easyaccess1.lib.cuhk.edu.hk/subscriber/article/grove/music/46855〉.③ 在知网搜索主题词原真性得到1699个结果,其中旅游和休闲学研究占了绝对比重,而和音乐相关的原真性问题研究只有不超过8篇文章。④ John Potter. “Singer-songwriter.”Grove

Music

Online,Oxford

Music

Online. 〈http://www.oxfordmusiconline.com.easyaccess1.lib.cuhk.edu.hk/subscriber/article/grove/music/46855〉.⑤ 虽然从上世纪九十年代之后唱作人还可以和雷鬼、电子音乐有关,但民谣仍旧是理解唱作人最常见的音乐语境。

⑥ 相反,那些以戏剧性表演著称的音乐人也可以让真实作者消失,如大卫·波伊变幻莫测的明星形象、风格化而非倾诉式的表演、抽象的歌词表述都让“真实”作者消失在波伊明星形象背后。

⑦ 本文较认同的写法是“singer-songwriter”,中间的连字号一方面表现了歌唱与写作的不可分割性,另一方面也呈现出一个作者身份高度融合的崭新作者形象。

⑧需要注意,这里的指涉方式只是举例,并不是标准式,要在具体歌曲中加以分析。

⑨ 作者并不认为粉丝主动参与的行为是一种“被剥削”,而是谨慎指出这个关系的好坏要放长远来定夺,至少现在它呈现出一种创意能动性。例如粉丝给Ebay平台施压要求其撤架盗版专辑,整个盗版专辑下架过程在20小时内解决,比通过版权方法务部门去接洽更有效率。

⑩ 新音乐产业观察研究室:“碎片化时代,如何制造新的音乐IP?”,载《界面》,2016年1月22日〈http://www.jiemian.com/article/518548.html〉。

引用作品[Works Cited]

Ahonen, Laura. “Mediated Music Makers: Constructing Author Images in Popular Music.” Ph.D. thesis. University of Helsinki, 2007.

劳拉·阿霍宁:“媒介出明星,构建出形象: 流行音乐中作者的价值与功能”,《音乐·媒介·符号》,埃尔基·佩基莱、戴维·诺伊迈耶、理查德·利特菲尔德编,陆正兰等译。成都: 四川教育出版社,2012年。145—53。[Ahonen, Laura. “Mediated Stars, Constructed Images: The Value and Function of Author in Popular Music.”Music,Meaning

and

Media. Eds. Erkki Pekkil?, David Neumeyer, and Richard Littlefield. Trans. Lu Zhenglan et al. Chengdu: Sichuan Education Publishing House, 2012.145-53.]Auslander, Phillip. “Musical Personae.”TDR:The

Drama

Review50.1 (2006): 100-19.DeNora, Tia.Music

in

Everyday

Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.Foucault, Michel. “Authorship: What is an Author?”Screen20.1 (1979): 13-34.Frith, Simon. “Art Versus Technology: The Strange Case of Popular Music.”Media,Culture&Society8.3(1986): 263-79.- - -.“Music and Identity.”Questions

of

Cultural

Identity. Eds. Stuart Hall and Paul du Gay. London: Sage Publications, 1996.108-27.- - -.Performing

Rites:On

the

Value

of

Popular

Music. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1996.- - -.Taking

Popular

Music

Seriously:Selected

Essays. New York: Routledge, 2016.- - -. “‘The Magic That Can Set You Free’: The Ideology of Folk and the Myth of the Rock Community.”Popular

Music1 (1981): 159-68.Gracyk, Theodore.Rhythm

and

Noise:An

Aesthetics

of

Rock. Durham: Duke University Press, 1996.Grossberg, Lawrence.Is

There

a

Fan

in

the

House?The

Affective

Sensibility

of

Fandom. London: Routledge, 1992.黄建宏 Vanessa Nolan:“回到初音创作的未来”,《艺术界》3(2015): 56—59。[Huang, Jianhong and Vanessa Nolan.“Back to the Future of Chuyin Creation.”Art

Worlds3 (2015): 56-59.]凯特利:“重探摇滚”,《剑桥大学摇滚与流行乐读本》,Simon Frith, Will Straw, John Street编,蔡佩君、张志宇译。台北: 商周出版社,2005年。101—25。[Keightley, Keir. “Reconsidering Rock.”The

Cambridge

Companion

to

Pop

and

Rock. Eds. Simon Frith, Will Straw and John Street. Trans. Cai Peijun and Zhang Zhiyu. Taipei: Business Weekly Publishing House. 2005.101-25.]P. David and Marshall.Celebrity

and

Power:Fame

in

Contemporary

Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.Livingston, Paisle. “Cinematic Authorship.”Film

Theory

and

Philosophy. Eds. Richard Allen and Murray Smith. Oxford: Clarendon Press, 1997.101-26.Moore, Allan.“Authenticity as Authentication.”Popular

Music21. 2 (2002): 209-23.Moorefield, Virgil.The

Producer

as

Composer. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.Morris, Jeremy Wade. “Artists as Entrepreneurs, Fans as Workers.”Popular

Music

and

Society37, na3(2014): 273-90.Negus, Keith. “Authorship and the Popular Song.”Music

and

Letters92.4 (2011): 607-29.理查德·A.彼得森: 《创造乡村音乐: 本真性之制造》,卢文超译。南京: 译林出版社,2017年。[Peterson, Richard A.Creating

Country

Music:Fabricating

Authenticity. Trans. Lu Wenchao. Nanjing: Yilin Press, 2017.]Qirko, Hector. “Consumer Authentication of Popular Music in the Global Postmodern.”Popular

Music

and

Society37.3(2014): 291-312.曲舒文:“中国独立音乐的话语流变和场景重构”,《文艺研究》11(2017): 113—26。[Qu, Shuwen. “The Discursive Mapping and Scene Reconstruction of China’s Indie Music.”Literature

and

Art

Study11(2017): 113-26.]Shuker, Roy.Understanding

Popular

Music(Second

Edition). London and New York: Routledge, 2001.舒克尔: 《流行音乐的秘密》,韦玮译。北京: 世界图书出版公司,2012年。[Shuker, Roy.Understanding

Popular

Music, Trans. Wei Wei. Beijing: World Publishing Corporation, 2012.]Straw, Will. “Authorship.”Key

Terms

in

Popular

Music

and

Culture. Eds. Bruce Horner and Thomas Swiss. Malden, Mass.: Blackwell, 1999. 199-208.Swears, Britta.Electric

Folk:The

Changing

Face

of

English

Traditional

Music. New York: Oxford University Press, 2005.