刚果民主共和国有不少孩子在北基伍省和加丹加省的锡矿场和钴矿场打工。刚果民主共和国自然资源丰富,其中,用于生产电子产品的锡矿和钴矿更是人们开采的重点。2014年,调查记者克里斯多夫·博尔坦斯基出版了《血矿石:现代世界的奴隶》一书,描述了他在该国的所见所闻。

这两省的矿场所在区域经常有武装分子出没,是出了名的危险地带。在深达二三百米的矿井,你能看到不少7到18岁的男孩和女孩。他们每日都要徒手在恶劣的环境中工作,全天薪水也就一到两欧元。

这些小孩每天到了井下巷道,都要在毫无防护的情况下,深入到漆黑的环境和空气中弥漫的有毒灰尘中。呼吸病只是他们面临的风险之一,除此之外,在这些不达标的矿井内部,塌方是常有的事,一旦发生,里面的人最轻也得落下个残疾。

阿尼都记不清自己在卡杜姆瓦的金矿工作了多久,该矿位于刚果民主共和国东部。阿尼每天都是从日出干到日落,工作强度很大。他先要背着装满矿石的袋子沿着竖井晃晃悠悠的梯子爬上去,出来以后,接着跑到水坑旁边冲洗矿石,挑出里面的天然金块。

阿尼刚刚18岁,但看上去却比实际年龄苍老十岁。他说:“总有一天我会离开这儿,但我要先找到一份好差事。”在这里,像阿尼这样的青少年矿工有5000多人,他们在南基伍省大大小小的600多个矿井工作,靠出卖体力赚钱,在最好的情况下,一个人一天可以赚4万刚果法郎(17欧元)。

警察有时候也想过来捞点好处。有一天,来了两名警察。“这里不欢迎你们!”矿场的二把手阿莫斯·琼古利拉吼道,他同时也负责人力资源。精瘦的他一看就精力旺盛,他并不怕这些总想着敲诈矿工的警察们。“他们应该无条件地离开!我们并不想找麻烦。”他站在矿区正中心办公室的门口跟下属喊道。两名警察最后一句话没说就走了。

琼古利拉的职责是维持矿场的正常运行,但这项任务难度很大,雇佣童工就是个隐患。

一名叫瓦伦特的男孩此刻戴上了风帽,好挡一挡头顶的烈日。他天天和金矿打交道,脸都染黄了。他背上背着好几块从矿井深处开采出来的矿石。看他走路的样子,就知道他很吃力。他年龄过小,按法律是不应该出现在这里的,但琼古利拉看到他以后,表情并没什么波动。“他是自己溜过来打工的,父母并没同意。他过来就是为了赚点钱。”琼古利拉说。

非政府组织“治理与和平观察站”提供的数据表明,这样的情景在刚果民主共和国的矿场比比皆是,有8%的矿工都是未成年人。钴是智能手机以及电池必不可少的原材料,根据“国际特赦组织”的估计,单就钴矿而言,刚果民主共和国就有4万名童工。

童工不仅限于在地面工作,搬矿石、运水、碎石的童工只是所有童工中的一部分,除此之外,还有不少童工冒着生命危险在几十米深的地下工作。非政府组织“所有人的正义”的工作人员拉乌尔·基通加诺感叹道:“矿井一旦发生塌方,困在里面的矿工就会窒息而亡。不过,矿井并不会因为死几个人就停止运转,外面的人将尸体搬出来以后,就会继续开工。”

在刚果民主共和国,有不少儿童和青少年在钴矿场打工。这些钴矿是三星、苹果和微软等技术巨头供应链的一部分。

在刚果民主共和国,有不少儿童和青少年在钴矿场打工。这些钴矿是三星、苹果和微软等技术巨头供应链的一部分。 瓦伦特戴上了风帽,好挡一挡头顶的烈日。他天天和金矿打交道,脸都染黄了。

瓦伦特戴上了风帽,好挡一挡头顶的烈日。他天天和金矿打交道,脸都染黄了。要想解决卡杜姆瓦地区矿场雇佣童工的问题并不容易,这一点和别的地方一样,原因都是当地人太穷。73%的刚果人每天的生活费都在1.9美元以下,但矿井老板一天最高却可以赚到120美元。“老百姓的日子都过不下去了,矿场的收入对他们的诱惑力可想而知。他们很容易就会作出将孩子送到矿场打工的决定。因此,光禁止雇佣童工还不够,你要想办法给他们提供别的生路。”基通加诺说。

当地妇女儿童发展促进协会为这些儿童提供了另一种选择。几年间,协会的教育工作者手持地图,走遍了卡杜姆瓦地区的矿场,以求将尽可能多的童工带出矿场,到协会创办的学校重拾学业。“我们跟孩子家长说要相信学校,教育可以改变孩子的命运。”协会负责人埃瓦里斯特·卢布古鲁说。

矿场区几公里外有一座树木繁盛的山丘,顶部是一片开阔平地,学校就建在上面。现在有上百名学生在里面学习,共三个班级,学生年龄在7到15岁之间。学校每天管一顿饭,并且会为生病的孩子提供免费医疗服务。很少有家长会拒绝让他们的孩子到这所学校接受教育。目前,有320名左右的孩子从协会的学校受益,這个数字对卢布古鲁而言绝不是微不足道的。“他们至少摆脱了苦役。”他高兴地说,“学校的学生在全国统一组织的期末考试中还考出了好成绩,在全省名列前茅。”

学生还可以在协会的学校学到最基础的农业和养殖业知识,每周都要去好几趟学校边上的农田。去年旱季之初,这几公顷的农田上还长出了老师和学生种的圆白菜。这些菜成熟后,会成为学校餐厅伙食的一部分,剩下的拉到市里销售,赚到的钱将平分给学生。

“我们想证明孩子们可以靠农业赚到钱。父母也看到了他们的成长,发现他们有能力自给自足。孩子学会种地以后就再也不用回到矿场了。”学校组织者之一莱昂德尔·卡邦加说。每当有学生在自己家附近开辟一小片农田,他都非常高兴。一名自称“议员”的7岁小伙子过去在矿场卖甘蔗,上学以来,他对算术非常感兴趣。他满怀信心地说:“我将来要当议员,我会让所有的孩子走出矿场。”他身旁的女孩萨拉马腼腆地表示赞同,她也不想再回到残酷的矿场了,女孩子在矿场更是无时无刻不处于危险之中。

在阿富汗卡爾特萨基墓地,两名儿童靠运擦洗墓碑的水赚钱。每运一次水,他们可获得10阿富汗尼(约0.01美元)。

在阿富汗卡爾特萨基墓地,两名儿童靠运擦洗墓碑的水赚钱。每运一次水,他们可获得10阿富汗尼(约0.01美元)。喀布尔的一条主干道上,好几个小孩在汽车之间穿行。“防新冠口罩,10阿富汗尼一个!”一个看上去顶多7岁的男孩抱着纸箱子叫卖道。不远处,还有一个小女孩在敲车窗乞讨。类似的景象在阿富汗再平常不过了。

为了补贴家用,11岁的赫克马特辍学了,在喀布尔的一个市场上与父亲兜售打火机和笔等小商品。

为了补贴家用,11岁的赫克马特辍学了,在喀布尔的一个市场上与父亲兜售打火机和笔等小商品。其实,这种做法在该国是违法的。2010年4月,阿富汗通过了两项禁止雇佣童工的法规。按照规定,最低工作年龄是18岁。15至17岁的未成年人倒是可以在矿场工作,但要满足三个条件:一是工作强度不能过大,二是一周不得工作超过35小时,三是这份工作必须是职业培训的一部分。14岁及以下的儿童在任何条件下都不得工作。

关注童工现象的《平等时报》网站称:“有的家庭确实没有别的选择。我们要考虑到几十年的战火对阿富汗经济的重创。你很难张嘴跟穷人说‘别这么做了’。”

除了贫穷,偏远和保守地区缺乏教育条件也加剧了童工现象。根据阿富汗官方公布的数据,2017年,共有350万名儿童失学,主要集中在乡村地区,另外,打工的儿童里有一半都选择了辍学。

“阿富汗儿童打工主要是给别人干农活。”阿曼达·比瑟斯在《平等时报》的采访中说,她是联合国儿童基金会儿童保护事业南亚区的顾问,“过去三年的大旱天气加剧了农民的贫困程度,许多孩子为此被迫走上了打工之路。”除了干农活,也有孩子到毛毯厂、砖厂和矿场打工,这还没算在街头偷偷摸摸卖东西和乞讨的孩子。

比瑟斯所在的联合国儿童基金会是少有的几个关心阿富汗童工现象的机构之一。她对未来还是有一定信心的:“我们就此跟塔利班沟通过,他们也很关心这件事,并且他们已经向联合国儿童基金会申请了援助。”

不过,基金会能做的事情还是很有限,国际社会能做的也就是提供基本的食物和医疗援助。促进人权事业是一项漫长的工作,教育以及儿童保护项目由于受到外交和地缘政治因素的影响,暂时还处于搁置状态。

刚果民主共和国和阿富汗儿童的悲惨遭遇,让人难免回想起19世纪工业化国家童工的境况。

工业革命以来,新技术的出现、机械化的发展、工厂的集中化生产以及任务的精细化让法国等西欧国家的工作模式发生了天翻地覆的变化。随之崛起的工业中心需要大量的劳动力,纺织业、冶金业和采矿业等领域更是如此,雇主们急需可以随心所欲剥削的劳动力,儿童很快成为了他们的理想选择。

在喀布尔,不知道自己年龄、但看上去也就七八岁的霍斯娜在家人的强迫下已做了三年擦鞋工。

在喀布尔,不知道自己年龄、但看上去也就七八岁的霍斯娜在家人的强迫下已做了三年擦鞋工。

从18世纪下半叶开始,童工成为了纺织业劳动力的重要组成部分,织物印花厂更是如此。小孩8岁就可以到纺织厂打工,有的甚至更小,厂里会给他们分配适合他们能力和体型的工作,因为没有他们的小体型,有些工作根本没法开展。虽然,成年人做同样的工作,薪水是童工的五倍,但经济困难的家庭还是会让孩子去工厂打工,贴补家用。

19世纪初,童工在纺纱厂的主要工作是如果织布机下方的线断了,他们可以迅速续上,纱线筒管脏了,他们可以及时清洁。换言之,孩子的工作就是确保机器正常运转,一天工作15个小时对他们来说再正常不过了。矿场也偏爱雇佣童工,因为他们可以推矿车,还可以下到最狭小的井下巷道,成人到了这些地方连身子都直不起来。工人数量不足20人的小工厂按照法律是可以雇佣童工的,他们对童工的剥削也更为严重。

法国人朱尔·瓦莱斯是首位有胆量到煤矿底部一探究竟的记者。1886年秋末,他下到了法国圣艾蒂安一处深达300英尺的矿井,井下的温度非常高。他在发表于《费加罗报》上的文章中称自己“下到了地狱”。报道中,他描述了8岁到10岁小孩干的各种活,比如,15个孩子站在梯子上接力将一大袋煤矿从地底一路传到矿井口。除此之外,文章还描述道,有的孩子在不停地转动着鼓风机,好给井下巷道补充氧气。有的孩子12个小时都站在矿井风门前,矿车过来了就要开门,一走再关门。孩子们在下面只有蜡烛作伴,偶尔可以听到前面和他们年龄相仿的引路人的招呼声——引路人要帮大部队先行探路。他们有时也会跟牵马的人碰上,互相打声招呼,马后面常常拉着一长串矿车。

19世纪上半叶,英国也有很多使用童工的情况。矿下坑道中,若看到5岁到8岁的小孩并不稀奇,他们手脚并用,爬着将开采的煤矿拉出来,坑道异常狭小,除了他们,别人根本进不去。他们受到的完全是非人的待遇,一天都见不到几次太阳。

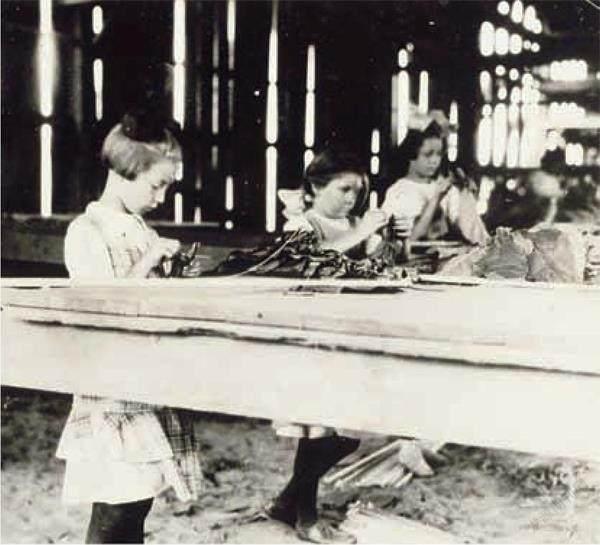

1909年,在美国佐治亚州梅肯纺纱厂工作的儿童

1909年,在美国佐治亚州梅肯纺纱厂工作的儿童在矿场工作的不只有男孩,女孩也比比皆是,许多女孩都在地面上搬运煤炭,筛选矿石,有的也在井下巷道工作。路易·西莫宁在他的名作《地下生活:矿井和矿工》中描述了苏格兰矿场的情况:“这些可怜的女孩背着背筐……矿工会把大块的煤矿放进背筐。她们都是以小队为单位行动。她们在煤炭的重压下弯腰前行,随后,她们要沿着梯子爬上井口,这段梯子有时高达上百米。”她们的工作就是把煤炭背到地面上,但爬梯子的时候,前一个孩子稍有不慎,失手摔下来,或者筐里的煤炭掉下来,后面的女孩就会被连带着撞下去。

幸运的是,在19世纪,法国陆陆续续针对矿场使用童工的情况出台了一系列法规。1813年出台了禁止10岁以下儿童下井工作的法令。1874年出台的法令将准许工作年龄提升到了12岁。1875年及1882年的法令也重申了同样的要求。对于12岁到16岁的小矿工,法律规定工作强度不能过大,工作时间不能过长。1892年出台了禁止妇女和儿童在夜间工作的法令,规定16岁到18岁的矿工每天下矿工作时间不得超过5小时,矿工的最小年龄上调到了13岁。到19世纪末,所有矿场的童工比例都有所下降。

20世纪初,在美国烟草工厂工作的儿童

20世纪初,在美国烟草工厂工作的儿童时至今日,根据国际劳工组织和联合国儿童基金会的一份研究报告,全球童工数量在2021年激增至1.6亿。家政、工厂、田间作业等领域都可以看到童工的身影,虽然大多数童工都是在地里干活,但矿业、通信行业、纺织业等领域其实也有童工。

這些领域都不好监管,童工对它们而言是廉价劳动力,是理想的剥削对象。不过,雇佣童工始终是违法的,因为这侵犯了儿童的权利,对儿童的学业和健康造成了极大危害,更剥夺了他们的童年。

新冠疫情无疑加剧了这一趋势。根据联合国儿童基金会的报告,2022年年底,新增童工数量或将达到900万。“下一步,如果因为紧缩政策等因素,社会保障无法维持现有水平,2022年新增的童工数量恐怕就是4600万了。”报告的合著作者克洛迪娅·卡帕提醒道。

[编译自法国《世界报》、The Conversation网站、Futura-Sciences网站]

编辑:侯寅