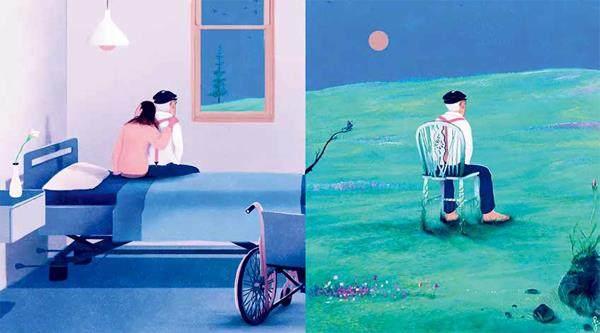

空荡荡的直播间,两个人正举着香槟促膝长谈。他们是英国知名编剧丹尼斯·波特和主持人梅尔文·布莱格。一个月前,波特被告知自己已是癌症晚期,剩下的时间不多了。桌上,香槟瓶旁放着一只小酒壶,里面裝的并非威士忌,而是吗啡。采访过程中,波特不时需要喝上几口以缓解胰腺癌带来的剧痛。他们聊了很久,直到药物让波特变得口齿不清。

那是1994年春天。彼时的英国,没有人愿意公开谈论癌症,更别提在黄金时段的电视节目上讨论病痛的细节了。但波特总能震惊观众。之前,他通过作品引发观众的深思;这次,他选择电视直播的方式,向观众展示自己病入膏肓的身体。

当时我22岁,刚毕业,对未来的新生活充满期待,自然也对谈论死亡的节目没多少兴趣。但爸爸坚持让我同他一起看。他说,不看的话,将来一定会后悔。于是,我和他一起坐到了电视机前。我试图掩饰自己对这个话题感到的不适,特别是波特赤裸裸地谈论起对药物的依赖时。

那是波特最后一次公开露面,两个月后他就去世了。如果要说那晚他在电视上向观众传递了什么,我想,与其说是死亡,倒不如说是活着。近在咫尺的死亡和来日无多的生命,反倒令波特像孩子一样活在了当下。

“我唯一能确定的就是现在。这种活在当下的感觉以一种近乎反常的方式变得生动起来,我竟然感到异常安宁。”谈到这种矛盾的感觉时,他不禁嘴角上扬,“就在上周,我于写作间隙不经意望向窗外。外面的花儿开得可真好,每一朵都洁白无瑕、雅致夺目,我仿佛第一次真真切切地看到了它们。事情似乎变得比以往更琐碎,却也更重要了。当然,琐碎和重要之间的界限并不重要,活在当下的感觉才是最奇妙的。”

那一瞬间,我仿佛找到了打开永恒幸福之门的钥匙:用孩子的情感去体验世界——活在当下,而非未来,更不是某个悲伤的过往。的确,生活中无处不在的焦虑有时会让人将“活在当下”忘得一干二净,就像波特说的那样,“人类是唯一知道自己会死的生物,但这并不妨碍他们继续还房贷、工作或搬家,仿佛生命永远都不会消逝。”

今年是波特去世后的第28个年头,新冠病毒肆虐全球、掠夺生命,但波特看到的那些花儿依旧绽放。尽管人们不得不在焦虑中熬过一个又一个居家隔离的日子,但又怎能不被苹果树、李子树和樱桃树枝头绽放的花朵所震撼呢?它们恣意盛开,仿佛是对病毒的无言反抗。

当世界各地都为每天新增的确诊和死亡人数惶惶不安时,探讨死亡或许有些不合时宜甚至令人生厌。毕竟,没有什么能比一场大流行病更能证明生命的脆弱了。曾几何时,我们都觉得自己不会是倒霉的那一个,可面对新冠,我们很难再有这种奢侈的自信了。死亡这个禁忌话题被推到了舞台中央。没有人敢说自己无坚不摧。

本文作者克拉克是一名缓和医疗专家。

本文作者克拉克是一名缓和医疗专家。正因如此,我们才更应该反思这个令人本能地想要回避的话题。作为英国国家医疗服务体系中一名从事缓和医疗的医生,面对死亡是我日常工作的一部分。但我想说,即便已经走到了人生的终点,你依旧可以选择让生命充满光明,而非堕入无边无际的黑暗。

我的工作是用自己的医学知识帮助那些末期病人走好生命的最后一程,带着尊严在舒适中离去。疫情前,我在一家临终关怀机构工作。提到临终关怀机构,大多数人会觉得恐惧。在患者看来,踏进机构大门,等待他们的便只有无边无际的痛苦了。但他们错了。

我任职的机构“凯瑟琳之家”坐落于牛津郡郊外。那是个风景宜人的地方,每个房间都装着天窗和法式落地窗,以确保屋内洒满阳光。从玻璃窗向外看,花园和橡树丛映入眼帘。金翅雀在其间漫游,还有一只天不怕地不怕的胖野鸡,动辄便会溜到房间里散步。那里还配备了温泉浴和按摩中心。患者可以体验艺术治疗,还能品尝自制的沙冰。饮品车上永远摆着可口的罐头和上等的美酒,毕竟,雪莉酒有时才是最好的止痛剂。我们还设计了“约会夜”,悄悄抱来一些小宠物,换着花样给患者惊喜。

简而言之,临终关怀机构在意的是生命的品质,提供的是善意和温暖。在这里工作,令我印象最深的不是死亡,而是纯粹的生活。这么说或许有些矛盾,但生命中那些真正重要的东西,比如勇气、同情和爱,都以最精炼的方式在这里上演。因此,我不想用“沮丧”来形容自己的工作,恰恰相反,它比我知道的任何医疗模式都更鼓舞人心。我觉得身边的患者真的很了不起。虽然必须面对生命即将消逝的既成事实,他们却依然能够带着爱继续生活。

约翰·卡伯里就是其中一位了不起的患者。他94岁高龄,做过气管造口术(癌症引发了气道梗阻,医生不得不切开颈部帮他呼吸)。即便如此,约翰每次都坚持骑自行车去看肿瘤医生,哪怕路上摔倒也不介意。会诊医生告诉我:“我们很高兴能为这位94岁的老先生看病。他可真厉害,来这儿的路上,他骑着自行车被大风吹倒了,但他掸掸衣服,跟没事一样继续骑了过来。”

第一次见约翰是在他住进我们机构的第二天清晨。听说,前一晚他颈部肿瘤大出血,大家都以为他挺不过去了。去病房的路上,我一直担心自己来得太晚。门口站着一位牧师,他一身黑衣,双手紧握,低垂着头站在紧闭的房门前,看上去正在虔诚地祈祷。

“不,不,瑞秋,”同事正巧从我身边经过,“不是你想的那样,这只是一个仪式。昨晚出现那种状况后,我们觉得有必要提前准备好。”

我松了一口气,决定先将约翰交由神职人员照顾。几个钟头后,我查完房,打算再去看看那位刚从死亡边缘回来的老先生。或许,他现在还没有完全恢复意识。

令我吃惊的是,约翰笔直地坐在床上。他看起来精神抖擞,只是有点不高兴罢了。他双眼打量着我,目光像小鸟一样明亮清澈。因为没法说话,他只能气呼呼地比划着,感觉有很重要的事情,需要用纸笔写下来。或许,他要留下自己最后的心愿,和最亲密的人分享。

等看清他潦草的笔迹时,我知道自己猜错了。纸上是几个大写的单词——“威士忌在哪儿?”原来,约翰知道我们这里有饮品车,昨晚一直计划着要在睡前小酌一杯,没想到发生了可怕的大出血。没喝成酒,他很不开心。

没有人能否认约翰的活力,他根本不是一个在死亡边缘徘徊的老人。“既然这样,作为补偿,今天午餐时我们就给您把酒送来,好不好?”我问他。

他顿时开心起来,手指摸着下巴,又仔细想了一小会儿,这才在纸上写下自己的选择:“要红杜松子酒和柠檬水。”

看到约翰像老顽童一样扬起眉毛,我忍不住笑了起来。没错,在临终关怀机构,一杯19世纪的鸡尾酒救不了命,却无疑能令人幸福。“放心吧。”我对他说。一个钟头后,约翰如愿以偿,坐在床上用吸管喝着加了安格拉斯苦精的杜松子酒。

卡伯里正在写日记。b/ggJEYt6aY3idMoRZ6qm9PnjdbKo2H/efYPOdkBMi8=

卡伯里正在写日记。b/ggJEYt6aY3idMoRZ6qm9PnjdbKo2H/efYPOdkBMi8=尽管外科医生担心会发生二次大出血,我们还是为约翰重新安装了氣管造口发音阀。很快,我们就听到了他迷人的沙哑嗓音,是马龙·白兰度和鲍勃·迪伦那种类型。他开始飞快地在笔记本上作记录。没多久,他就知道了这里每个人的名字。令我惭愧的是,他甚至知道几位我都不认识的保洁员的姓名。

有时,我会坐在约翰身边,听他分享人生哲学。我送了一本亮紫色软皮笔记本给他,方便他记录生活中的智慧。他笑着说,年龄越大,生活反而越简单了。说到他的人生哲学,概括起来就是三个字——“传递爱”。他说:“这才是最重要的,一定要将心中的爱传递出去。”

约翰去世前同意我分享他的故事和照片,让更多的人了解他人生的最后旅途。他希望传达的是,绝症改变了一切,但又什么都没改变。确诊前,约翰93岁,知道自己会死,但不清楚具体时间;确诊后,他依然93岁,知道自己会死,依旧不清楚具体时间。生命中那些原本爱着的,他依旧在爱,只是如今爱得更专注、更热切了。真要说绝症带来了什么,那便是紧迫感,让人抓紧每分每秒去体会美好生活的紧迫感。

这其中最难能可贵的是约翰直面死亡的能力。他在最坏的处境中找到了最好的自己,或许这就是生命的韧性。提前思考死亡最大的好处在于,一旦发生最坏的情况,你已病入膏肓,你和你的家人都不会慌乱盲目。否则,当你突然病倒甚至需要进重症监护室时,你的家人却对你希望接受何种程度的医学干预一无所知。

医生经常会说“生前预嘱”,指的就是在尚未遭遇危及生命的疾病时,提前确定好你希望得到何种程度的治疗。面对疫情,生前预嘱无疑相当必要,但也无需处理得过于凝重。一起喝杯茶,或许你便会了解父母和配偶面对绝症时希望选择的治疗方式。是心肺复苏术、呼吸机、重症监护,还是这些都不想要,不接受插管,甚至不住院,只留在自己家中安心度过最后的时光?如果说我在临终关怀机构学到了什么,那就是探讨死亡比想象中容易很多。

当然,还有一种痛苦,服用多少吗啡都不会减轻,那就是在内心深处接受所爱之人的离世。悲伤有时会以一种野蛮的方式爆发出来。面对失去,有人痛哭,有人尖叫,有人用拳头狠狠捶打墙壁,有人蜷缩在地上不知所措:这就是心碎。人生来就注定会死,这是任何美化都无法掩盖的残酷事实。

诚然,封闭内心,躲在自己营造的围墙里不出去,这种做法无疑最安全、最理性,也无可厚非。可是,谁会想要那样的生活?在英国诗人特德·休斯看来,那才是最愚蠢的,“最重要的衡量标准是看一个人付出了多少爱。因为爱,他们不再畏惧伤害,不再担心暴露和羞辱。生命中最令人后悔的是没有敞开心扉。”

我在临终关怀机构的工作经历印证了休斯的观点。当一个人走到生命的尽头时,爱才是最重要的。当死神即将夺走你的生命和你在人世间所做的一切时,你会明白,给你安慰的是人,不是吗啡。

二战期间,年轻的苏格兰医生阿奇·科克伦在克里特岛被俘,成了一名纳粹战俘营医生。他曾在许多地方行过医,后来成为了著名的流行病学家和循证医学的奠基者。科克伦说,之前在战俘营的经历让他对人性有了更深刻的认识。他在自传中提到过一名奄奄一息的苏联战俘。当时,战俘们普遍营养不良,身边能用的医疗物资更是接近于零。被德国士兵扔到病房后,那个苏联人一直在痛苦地尖叫,但科克伦手边什么止痛药都没有。当时,病房已经拥挤不堪,病人们都在睡觉,科克伦只得把这个年轻人安置在自己的房间。他观察,年轻人之所以叫得那样痛苦,是因为患了急性肺炎。不过,接下来发生的事情改变了他的看法。

卡伯里和他床边的一杯杜松子酒

卡伯里和他床边的一杯杜松子酒“我手头没有吗啡,只有一点阿司匹林,完全没办法止痛。我感到绝望。我听不懂俄语,病房里其他人也不懂。最后,出于本能,我只能坐到他床边,将他抱在怀里。就在那一瞬间,尖叫声停止了。几个小时后,他躺在我怀里平静地走了。让他尖叫的不是肺炎,而是孤独。”

将那个垂死的年轻人拥在怀中的那一刻,科克伦开出了最管用的药方,那就是来自他人的关怀。死亡降临时,只要有人愿意带着温柔的善意向我们伸出手,再糟糕的状况都会改善。在当下这场大流行病中,我们拥有的正是彼此。

[编译自英国《星期日泰晤士报》]

编辑:要媛