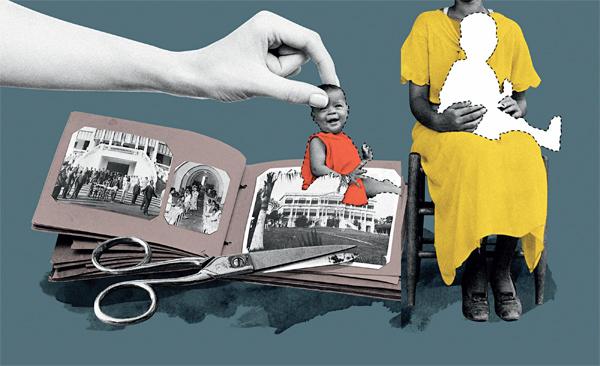

| 殖民地的孤儿院 |

1944年4月,在科特迪瓦蒂亚萨莱市,亨利耶特背着刚满周岁的让娜从辖区执行官夫人面前走过。夫人叫住了她,语气生硬地问道:“你为什么背着一个白人孩子?”“这是我的女儿,她的爸爸是法国人,叫雷纳克。”亨利耶特答道。随后,她被监禁了48小时,以便辖区通过电报核实她的话。因为在当时,一个像雷纳克这样有一定社会地位的白人与一个非洲女人有孩子是件太不可思议的事了。

在法国曾经的殖民地科特迪瓦,奥利维尔·雷纳克是最大的种植咖啡和可可的法国种植园园主之一,他看上了那时只有16岁的黑人女孩亨利耶特。亨利耶特的哥哥在总督府任司机,他对雷纳克要求自己的妹妹去他家“上班”一事颇为犹豫。但雷纳克告诉他,如果不答应就有可能失去工作。亨利耶特只能顺从。

让娜的父亲雷纳克还是位农艺师,从20世纪30年代起就开始从事种植业。他们一家是二战前最富有的犹太裔法国家庭之一,后遭纳粹迫害。她的法国祖父是位名人,曾任法国萨瓦省议员、法国研究院院士。但小女孩对这一切一无所知。有时让娜到她的“法国家”里度周末。但当有客人来家里打桥牌时,她就必须躲藏起来。八岁时,她被送到原班热维尔总督府内的“混血儿之家”孤儿院,之后逐渐与雷纳克家失去了联系。

1903年,时任法属西非总督的欧内斯特·鲁姆决定,在法国殖民地建立一些孤儿院以便接纳那些法国父亲与“土著人”母亲所生的孩子。但后被称为“共和国私生子”的这些孩子,大部分都未能获得法国国籍。

| 身份认同路漫漫 |

对于这些在种族隔离制度下出生的孩子来说,儿时就被迫和母亲分开,被剥夺姓氏,与至亲断绝联系,这段被隐匿的殖民史如同其身上一处从未愈合的伤疤。在弗洛伊德事件的影响下,如此痛苦的往事再次引起了强烈反响,在包括非洲在内的全世界,重新引发了对殖民主义的性质和恶果的大讨论。

2019年4月,比利时正式向那些在其前殖民地出生的混血儿道歉,并保证帮助确认他们的身份。科特迪瓦人希望法国能参照比利时的做法。同样在“混血儿之家”长大的科特迪瓦前通信部长奥古斯特·米尔蒙表示:“至今法国也未作任何表态,但是时候把这个问题拿到桌面上好好谈谈了。”他认为,法国应该承认这些混血儿,但通过法律途径解决他们的法国公民身份是非常复杂的,因为1960年科特迪瓦独立时并没有试图解决这一问题。“那些获得法国身份的人在他们未成年时就已经开具了补充出生证明,明确说明了其父亲的原籍是法国。”法学家帕特莉西亚·阿尔芒说道,“但当时很少有人知道这些程序。”阿尔芒实际是当时殖民时期一名法国农场主的孙女,但却从未获得法国国籍,由于当时殖民者的户籍档案十分混乱,其身份无从考证。

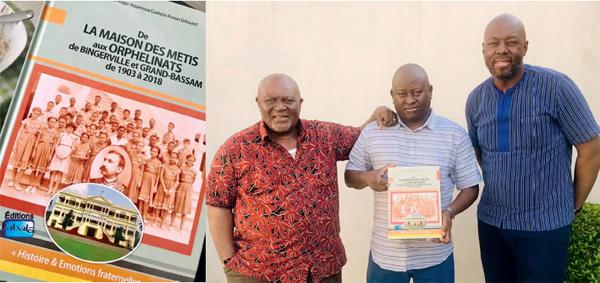

原班熱维尔总督府内的“混血儿之家”孤儿院

原班熱维尔总督府内的“混血儿之家”孤儿院 科特迪瓦武装部队上校阿萨穆阿·爱德华于2018年出版的《从混血儿之家到班热维尔和大巴萨姆的孤儿院》一书,以全新视角展现了殖民时期的辛酸史。

科特迪瓦武装部队上校阿萨穆阿·爱德华于2018年出版的《从混血儿之家到班热维尔和大巴萨姆的孤儿院》一书,以全新视角展现了殖民时期的辛酸史。“以前他们是由‘国家收养的‘孤儿,而今天却不能成为法国人,这是违背常理的。”班热维尔市孤儿之友联谊会主席卡利尔·萨伊利说,“在班热维尔,这些非婚生的孩子们被宣布为‘孤儿,政府不应在殖民期结束后就将他们扔给母亲撒手不管。”90岁高龄的法院元老安德烈·芒凯在讲述他被强行带走时仍满含热泪:“他们找到了我居住的阿诺诺渔村,强行把我带走,那年我刚七岁。我的姨妈为此痛哭不止。我在两名殖民卫兵的看押下来到班热维尔。有人对我说,盖拉尔这个姓你不能再用了,那是你父亲的姓。从现在开始用你母亲的姓。”尽管后来这些孩子接受了良好的教育,但精神上的创伤却久久未能抚平。幼时也曾为“孤儿”的莫尼克·雅思说:“不但我们被人嘲笑,我们的母亲也被看成是妓女。”

有人想忘记这段历史,然而这段历史已被许多文件记载。当时的欧洲戒律森严,对许多人来说,去殖民地生活被认为是一种性解放的机会。有个叫雅各布斯的博士甚至在1897年写了一部名为《殖民地爱情》的情爱枕边书,这本书后又再版了37次。

去年,让娜成功地找到了她法国父亲家的一部分亲人。若不是疫情的阻碍,她本应该去见其同父异母的兄弟。她也想在法国萨瓦省沿着拉莫特–塞沃莱克斯城堡的小路散步,或在海滨博略市的克尔罗斯别墅旁观景,毕竟这座别墅是她法国祖父当年的房产。

[编译自法国《快报》]

编辑:侯寅