20多年来,琳达·布南诺每天都战战兢兢,唯恐她的肠易激综合征突然发作,频繁往返于卫生间及痛苦难耐的肠痉挛会打乱她的日程安排。现年72岁的布南诺来自马萨诸塞州梅休因,退休前从事医疗助理工作。多年来,她尝试过各种药物,同时奉行无奶制品饮食,但都未带来任何改善。对她来说最痛苦的一段时光是10年前,她至今记忆犹新,那时她在一家医疗器械公司任职,每天工作10小时,一周6天。每每肠易激发作,她的同事都要为她打掩护,她则疼得站不起身,只能痛苦地蜷缩在工厂的角落里。假如她计划周末同好友出游,从周五开始她便不再吃东西,以免肠炎发作打乱出行计划。“那样活着太难了。”布南诺说。

2009年的一天,她看到一则电视广告在招募肠易激患者参加一个试药项目。报名后,她与挑选出来的其他80位患者成为了该药物临床试验的首批试药者。然而,当发现即将试用的药物只是安慰剂时,她感到大失所望——项目医生告诉她,药中没有任何治疗成分,药瓶上则明明白白地标示着“安慰剂”3个字。满怀希望的她感觉一切都将落空。

然而,每天两次用药,3周后,布南诺的肠炎症状全部消失。不再遭受病症侵扰的她享受到了久违的安宁。“我那时根本想不明白是怎么回事,”她说,“至今我都搞不懂。”

几个世纪以来,不含有任何治疗成分却可以改善病情的安慰剂,一直受到医学界的密切关注。而哈佛医学院的医学教授、安慰剂试验项目的首席研究员特德·卡普丘克则希望进一步研究能揭开它的神秘面纱。他厌倦了让试药者以为他们在服用某种实实在在的药物,他想知道,假如他坦诚相告,将会有何效果。哈佛的同事们都认为他疯了,因为倘若让被试得知自己吃的是安慰剂,试药的初衷和目标可能被完全打破。然而,哈佛大学附属医院贝斯以色列女执事医疗中心在2009年发起了首场针对肠易激综合征的“开放标签”的非盲安慰剂试药项目,也就是所谓的“诚实安慰剂”研究,布南诺即参与其中。

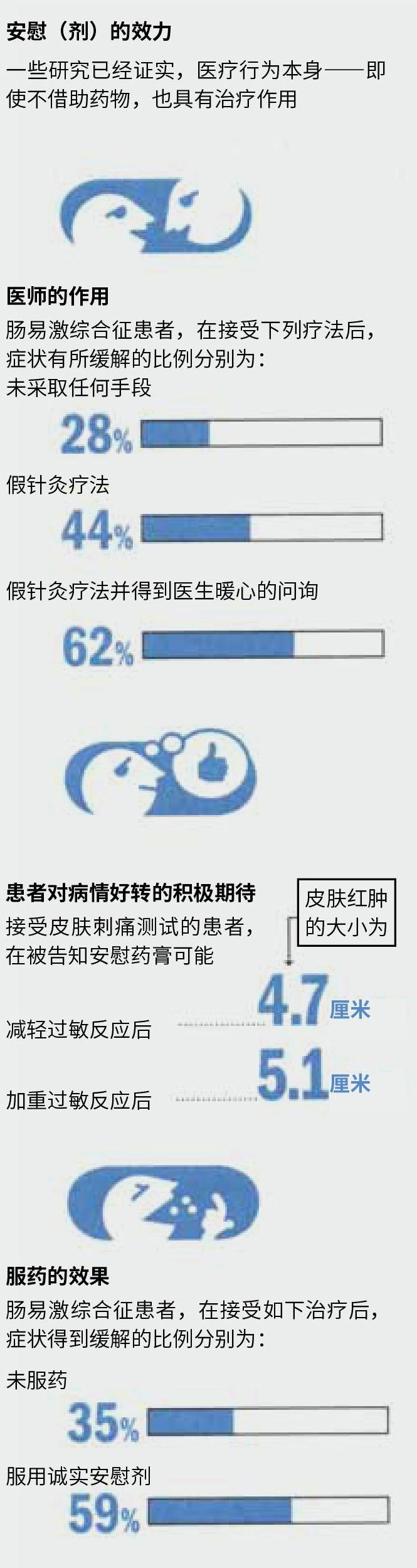

试验结果令人惊奇。相比于没有接受任何治疗措施的对照组,有近一半明确知道自己服用的是安慰剂的被试称他们的病症得到了有效缓解。不仅如此,服用了安慰剂的被试,无论性别,都表示疗效大大超过常用治疗方案用药两个疗程后的效果。“我被彻底搞晕了。”卡普丘克说,“这个结果是我所期望的,但它仍然是违背一切常识和认知的。”

如今,卡普丘克及其研究团队将从国立卫生研究院获得250万美元的拨款,用于复演肠易激安慰剂的试药研究。至今,研究者已对270名患者进行了治疗,他们希望最终完成总数为340名患者的临床试验。

安慰剂的起效原因仍然是一个谜。一些专家认为它是人体在生理上对服药这一行为下意识反应的结果,类似于巴甫洛夫的狗的条件反射行为。其他专家则认为是积极正面思考的神奇力量使然。但无论怎样,企业主们已经将目光投向于它;如今在亚马逊网站,花8~15美元,你就可以买到一瓶安慰剂。并非所有人都认为诚实安慰剂有效,因为这根本说不通。但在当今的医疗环境下,患者的就医体验极差:难以获得来自医生的应有的体贴和关怀,与医生面对面交流的时间越来越短,医疗费却越来越高——人们认为安慰剂有效,又有何说不通呢?

医学界使用安慰劑的历史其实可以追溯到很久以前。1807年,托马斯·杰斐逊总统给一位朋友的信中写道:“我认识的最杰出的一位内科医生曾经信誓旦旦地跟我说,他用面包丸(一种安慰剂)、彩色药水和山核桃木灰制成的粉末当药开给病人服用的数量比开具的其他所有药物的总和都多。”而二战期间,一位名叫亨利·K·比彻的麻醉师注意到,许多受伤士兵拒绝使用吗啡镇痛,但是有类似伤患的普通市民却会主动要求用药。比彻认为,这暗示了身体创伤会影响士兵对痛苦及所处环境的感知力,与此同时,人们对康复的心理期待,从某种程度上,会影响到他们的康复能力。比彻的观点提出后,安慰剂便渐渐在主流临床试药项目中成为重要对照用药,比如在双盲和随机临床试验中,研究者开始将他们的试验药品与安慰剂做比较,以评估该药品的真实效果。

现代医学对安慰剂的效果持肯定态度。休斯敦退伍军人事务医疗中心已经证实,假手术——就是把患者的膝盖切开再缝合,但不进行任何治疗的手段,在改善关节炎患者膝盖疼痛方面,完全不逊于真正的膝关节手术。甚至还存在一种“反安慰效应”,即人们对某事物的负面想法及期待会使事情变得更遭。一些专家认为,现代人声称对麸制食物及奶制品敏感的情况不断增多,与反安慰剂效应有很大关系。

同时,研究者也了解到,安慰剂本身也存在一些缺陷。例如,如果患者被告知该药不易获得或价格高昂,其效果往往会大大增加。安慰剂的颜色也至关重要,用于镇静的蓝色安慰剂和用于止痛的白色安慰剂,患者认为“疗效”更佳。此外还有很多因素存在。比如有的患者使用安慰剂反馈用效,包括诚实安慰剂,而有人却表示安慰剂毫无效果——这倒是与他们对其他疗法的反响如出一辙。

在第一次肠易激综合征试药研究后,卡普丘克及其合作者在后来的研究中发现,服用了诚实安慰剂的患者比没用过任何药的患者的偏头痛情况减少。其他一些研究者还发现,那些知道自己在服用安慰剂的患者,在诸如季节性过敏和癌症疲劳等方面的症状都有所改善。

在期刊《痛》2016年发表的一项研究中,包括卡普丘克在内的研究者,对里斯本一家医院中的83名慢性腰背痛患者进行随机分组,一组继续进行疼痛治疗,另一组在接受典型治疗的同时,服用安慰剂。研究开始前,所有患者无论男女都填写了问卷调查,包括评估疼痛等级及生活不便程度。然后,向往常一样进行疼痛治疗的那部分病人,继续服用非甾体类抗炎药。服用安慰剂的那一组病人,则得到一个药瓶,上面写着“安慰剂”,并标明“每天服用两次”。3周后,两组患者都对自己的疼痛等级及生活不便度再次打分。研究者发现,吃止疼药的一组病人的普通痛感减小了9%,最痛程度降低了16%,生活不便度没有改变。而明确知道自己服用了安慰剂的一组病人,在普通痛感和最痛程度方面都有30%的下降,生活不便度也下降了29%。

卡普丘克也无法明确解释出现上述情况的原因,但是他有一些想法。“有时候,身体比大脑更聪明。”他说。他试图找到恰当的类比,他认为那就像当你早已知道罗米欧与朱丽叶爱情故事的结局时你的观感。“假如演员的表演足够出色和煽情,即使你知道一切都是虚构的,你的身体也会自然而然地做出反应。”他说,“你可能会哽咽,也可能热泪盈眶。”

相比知道安慰剂的起效原理,卡普丘克认为更重要的是,如何将科技进步应用于临床实践。“作为一种药物,安慰剂的骂名不少,而我一直想为它正名。”他说。

只有34%的美国人对该国医疗行业的决策及领导者抱有信心

科学家们已经知晓的是,治疗行为本身已经足以减轻症状,改善病情。2015年的一项研究发现,对于安慰剂反应良好的患者,在进行真正的抗抑郁治疗时,也能取得较好的疗效。抗抑郁药对人们的作用中,安慰效应可以占到30%~45%。然而,即使安慰剂或诚实安慰剂可以减轻病情,安慰剂本身并不能治愈疾病。即使它可以缓解某些症状,安慰剂是否能够改变疾病的生理进程,我们仍然无法确定。比如说,安慰剂并不能使恶性肿瘤变小。但是安慰剂治疗确实可以激活大脑中的神经递质,从而使症状得到缓解。

我们再来看布南诺。2010年首次3周试药结束后的几年里,她的肠易激综合征旧病复发。因为她参与过哈佛大学的安慰剂试药项目,便无法再次参加。卡普丘克便继续将她作为个案来研究。目前,每隔6周,布南诺都会开45分钟车去卡普丘克的家庭诊所做检查,就她的症状进行讨论,并给她一瓶这一年来她一直都有吃的“解药”:一瓶糖丸。“我只知道它对我有效,”她说,“其他的我都不在乎。”

目前,有关安慰剂的问题仍然徘徊于,我们该如何看待安慰剂试验中获得的那些经验,与之有关的负面评价和观点也比比皆是。有的批评者认为,让病人吃安慰剂这一行为,会令他们产生一种错觉,将安慰剂当作一种精神寄托,无论生什么病都要来上一片才管用。另一些科学家则质疑诚实安慰剂的试验结果本身的可信度,他们认为,其结果有夸大之嫌,或者根本只是证明了心理暗示的神奇力量。还有的批评家认为,试药项目中的医生肯定向试药者们暗示过“该药物一定有效”,卡普丘克和他的团队则坚决否认了这一点。卡普丘克称,他的团队选择了那些曾经在双盲测试中取得过进展的病症,譬如腰背痛及偏头痛。他们表示他们确实向试药者告知:在一些研究中,当人们不知道他们是在服用安慰剂时,安慰剂对病症产生了积极影响;但是他们不知道如果人们知道自己在吃安慰剂,安慰剂治疗是否依然有效。

“安慰剂并不神奇。”斯坦福大学心身实验室的首席研究员阿利亚·克拉姆说,他也是一位安慰剂研究者。“我们将安慰剂效应视为身体疗愈能力的产物,我们的心态及对于康复的期盼会将之激活,传统的医事行为、药物及医者之言是它的外在表现。”

克拉姆认为有关诚实安慰剂的研究令人着迷且至关重要,但她所期待的并非有朝一日安慰剂会成为医生的常规处方药,更令她感兴趣的其实是临床医生对待病人的方式——如何引导病人使之具有有助于康复的恰当的心理状态,她觉得才是更重要的。“一直以来,为了研究新药和疗法,我们投入了大量的资金,却没能投入同样的时间、金钱和精力去认真思考过,患者们拥有的天然的自愈能力。”

在克拉姆的研究中,她发现,存在着一些客观外在因素会对最终的治疗效果有所影响,比如说,在与病人的沟通互动中,如果医生表现得更加专业、态度上更和蔼体贴,病人对于疗法的反应将会有更加积极的改变。

2017年3月,克拉姆组织跟随的一场共有164人参与的试验中,研究者通过组胺皮肤刺痛的方式使被试验者的手臂出现微小的刺痛过敏反应。克拉姆观察到,参加试验的所有人的手臂上都出现了红肿印记,但是红肿的面积大小却有所差别:那些认为自己的试验医生水平高、“更贴心”的被试验者的红肿面积要小得多,而“更贴心”的评判标准就是医生与病人之间会发生眼神交流,医生会称呼患者的名字。此外,那些在医生那里得到肯定答案,“涂抹了过敏药膏会减轻症状”的被试验者的红肿面积也相对较小——尽管那支药膏并不含有任何有效的治療成分。这便可以得出结论,“称职的”医生对于药膏的任何评价,都将对红肿的外部表现有重要影响。

同时,在此次试验中,那些认为自己的试验医生性格冷漠,且在医生那里没有得到药膏会缓解症状之类的医嘱的被试验者,他们的红肿最为严重。不仅如此,那些让患者感觉不够称职,水平不高的医生,即使就药膏对患者做了说明,他们手臂上的红肿看上去最终也并没有改善。克拉姆说:“医生们觉得遇到一个通情达理的病人很不错,那样他们可以被打高分。但是我认为,为了取得更好的治疗效果,在整个治疗环节中,医生的态度和专业表现极其重要。”

与克拉姆不同的是,卡普丘克没有将安慰剂效应单纯看作一种心理状态的预设,他预感道:在未来,人们无需再去医院,医生会将安慰剂直接投送到患者的手中。会有那一天的。与克拉姆观点相同的是,卡普丘克也认为,若想弄清楚安慰剂起效的原因,认识到医生的作用非常关键。然而,在安慰剂的研究者揭开二者之间的平衡关系之前,企业者们已经看到了安慰剂的商机,并付诸了行动。

心理治疗师詹妮丹托,是5个孩子的母亲,孩子最小的11岁,最大的17岁。丹托发明了一种名为“神奇的感觉棒棒”育儿法,你可以在亚马逊商城以8.99美元买到相关书籍。当她的孩子还很小的时候,几乎每个星期上学前,都会有一个孩子出现莫名其妙的肢体痛或肚子痛。每当这个时候,如果她或孩子们的爸爸阿齐瓦对孩子的话信以为真但判定情况并不严重时,阿齐瓦就会溜进厨房,用橙汁、葡萄汁和蜂蜜调制出一杯“药水”,用药杯盛放并端到孩子的面前,说:“喝掉它就会感觉棒棒。” 丹托说:“我觉得有时候家长们会直接给孩子吃泰诺,我不是在评判这种做法,这就是事实,有时候作为父母我们也免不了会这样做。”

后来,丹托意识到其他父母可能也会遇到此类情况,她和丈夫的方法可能会给他们帮上忙,便在2014年推出了她的产品——针对小儿出现莫名疼痛的维C糖丸:采用传统透明泡罩包装,外包装设计得就像一本科幻小说,并在明显位置标明:不做医疗用途,仅用于非医学病症。目前,“感觉棒棒”维C糖丸并没有大获成功,但是丹托相信,未来人们对于此类药物的关注会越来越多。

“我认为,人们的切身感受得到肯定认同,他们的感觉就会好很多。所以,当有人说他们不舒服,你不妨对此表示认同,同时拿一些‘药给他们。”

丹托的观点是正确的,医疗行为中确实存在一些缺失。因而,过去10年来,医学界一直致力于研究共情在医疗行为中的重要作用,因为它不仅可以改善患者就医时的满意度及治疗效果,还有助于减轻医务工作者的工作压力,缓解他们的疲劳程度。大多数美国人都认为目前的医疗体制对民众是有益的,但研究表明,如果患者感觉自己的医生缺乏同情心和共情能力,他们对于有关的医疗行为及后续的治疗都无法做出满意的评价。

同时,这也关乎信任。调查结果显示,只有34%的美国人表示他们对本国的医疗行业决策及领导者抱有信心,该比例相较于1966年的73%,下降了39%。另一些研究表明,美国人对于本国医疗卫生体系的信心比发展中国家的人们还要低。

自诩为安慰剂的支持者及医疗改革家的赫维·海斯,目前也在线售卖安慰剂药丸,但针对的都是成年用户。他的蓝白色药丸名叫Zeebo,不含有任何有效成分。自2015年,海斯便开始售卖该药,并称其公司已经卖了几千瓶,购买者包括普通消费者、医疗保健体系以及研究开放标签诚实安慰剂的临床试验机构。目前为止,海斯公司的运行仍然依靠于他自己的投资,同时寻找投资以继续药物的生产。每天,他都会服用自己生产的小药丸,用于止痛或者减压。每次吃药的时候,他都努力强化药物的有效性,并大声描述出来。比如,当他吃药是为了缓解腰背痛时,他就会说:“我现在吃药是为了减轻背痛带给我的困扰。”对于小药丸的效果,他深信不疑,并以此为主题撰写发表了一本书。

杰西·胡佛博士是美国新墨西哥州圣达菲的一位中医师。他购买过Zeebo,最近也开始给他的一些病人开这种药。他的许多患者表示自己试遍了各种疗法,但都收效甚微,于是到他这里来接受针灸治疗或服用中草药。胡佛称,至今为止,他的病人们对安慰剂都是半信半疑,但他认为这种蓝白药丸可以成为他的治疗方案中的另一选择。

人们的切身感受得到肯定认同,他们的感觉就会好很多。所以,当有人说他们不舒服,你不妨对此表示认同,同时拿一些‘药给他们。”

“现代医学的一大诟病就是,病人或多或少地总是被无视,”胡佛说,“许多病人都有过向医生诉说半天病情,医生的处理办法却是去做各种实验室检查。如果病人说他们没有出现夜间盗汗情况,医生便会在病历上写到‘主诉无盗汗。这种做法给病人的印象就是医生并不相信病人自己的切身感受。种种这一切都迫使我们不得不接纳安慰剂作为一种治疗手段。”

美国医学协会对于安慰剂,持有一种审慎的态度。其医学伦理准则中写道:医生可以使用安慰剂作为诊断或治疗手段,前提是得到病人的认可,病人同意使用安慰剂——当然,真正使用安慰剂时,病人可以无需知晓;以及避免使用安慰剂仅仅是为了“安抚一个不好应付的患者”。然而,“基于上述原因使用安慰剂,医师有贪图便利不顾患者利益之嫌。”伦理准则中还写道,“医师不妨通过语言慰藉及鼓励的方式来获得类似于安慰剂的安抚效果,即营造互敬互信的医患关系,改善医疗效果。”

参与安慰剂临床试验的患者们往往都充满了绝望,而获得被认真对待的感受竟可以对他们产生意想不到的积极影响。布南诺说,她的肠易激综合征出现于47年前她刚离婚后。她认为这种病与她心理压力过大有一定关系。她说她的几位医生,包括卡普丘克在内,都告诫她可以停止服用安慰剂了,她的病也不会再复发,但是停药后还是复发了,所以她根本不敢再停药。

患者对不同疗法的反应是颇为复杂的。有的病人希望痊愈的意愿更强烈,他们的疗效便可能更好;如果医患关系也和谐,并能找到最适合的治疗方案,病人们天然的自愈能力也被考虑其中,治疗效果将更加出乎意料。

“我其实是那种对专业人士言听计从的人。如果他们跟我说,吃这个药有效,我会百分之百地信任他们。”布南诺说,“我认为安慰剂的效果在于对‘精神力量可以战胜客观困难的忠诚信任及医生的暖心关怀。当你充满绝望,你的大脑就会产生某种变化,如同打開了一个开关,它类似于‘有病乱投医,但又不完全是,毕竟安慰剂的效果显而易见,也没有什么负作用。”

患者对不同疗法的反应是颇为复杂的。有的病人希望痊愈的意愿更强烈,他们的疗效便可能更好;如果医患关系也和谐,并能找到最适合的治疗方案,病人们天然的自愈能力也被考虑其中,治疗效果将更加出人意料。

“我的病人曾对我说过,”卡普丘克说,“如果我对他们说穿上粉色的芭蕾舞裙翩翩起舞对他们的病有用,他们会照做不误。他们知道这样干很荒谬,但是他们必须心存希望,否则一切就完了。”

卡普丘克和克拉姆都认同从安慰剂试验中吸取一些经验加以利用,可以大大地改善医患关系,但是做起来总比说起来难。时间紧迫病人繁多的医生们往往没有动力和精力去花这些心思。“药品和手术可以明码标价,”克拉姆说,“但你很难用金钱去衡量和评价医患关系中能够提高治愈效果所必须付出的时间、精力、心血及技术。”

目前,克拉姆和她的一位同事正与斯坦福初级保健中心合作开办一门名为Medicine Plus的课程,其目的是使医疗体系工作者,从门诊前台接待员到各级别医师掌握营造一种更利于病情康复的医疗环境的手段。课程的核心是关注提升病人的康复信心和心态,帮助医疗卫生机构借鉴参考安慰剂的神奇效力,提高医疗服务效果。克拉姆说:“希望有一天,类似的课程能够开进医学院,成为医疗工作者的必修课,使患者们更加获益。”

医疗工作者的枕边书当然不足以为病人治愈病痛,但是安慰剂科学力图使医疗从业者们认识到那些微不足道的“嘘寒问暖”的价值和力量,从而加以重视付诸实践。安慰剂效应着实复杂难解,但它并非巫医巫术。即使它令人费解,加以重视,或许也是值得的。

“至今为止,相信精神会左右肉体已不再稀奇,”克拉姆说,“我们为何不引起重视,并加以利用呢?”

[译自美国《时代周刊》]