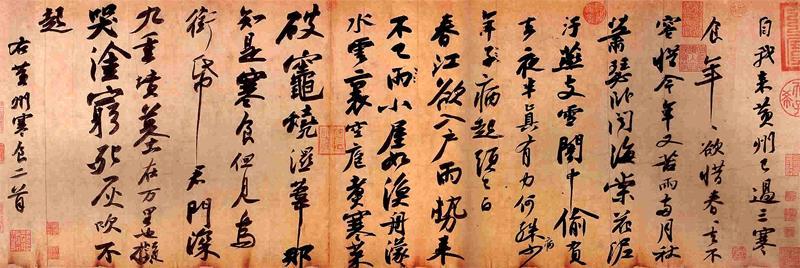

黄州寒食帖? ?北宋 苏轼

黄州寒食帖? ?北宋 苏轼苏轼善画竹石,尤其擅长墨竹,师出文同(文与可,苏轼表兄),并称“文苏”,是“湖州竹派”的重要代表人物。苏轼传世至今的画作极少,只有二幅:《潇湘竹石图》和《木石图》。似乎这两幅画也还存疑。没有疑问的是苏轼明确提出了“士人画”这个概念,以此便被牢牢载入了中国绘画的史册。因为“士人画”的概念提出为以后出现的“文人画”和“写意画”的发展奠定了理论基础。所以,苏轼对绘画的主要贡献在理论上。这些理论上的贡献也非长篇大论,而是零碎的只言片语。如评王維:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”;评自己“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”;“诗画本一律,天工与清新”;“绘画以形似,见与儿童邻”等等。由此可见苏轼所谓的“士人画”自然就会发展成为“写意画”,写画者心中之意。这些观念的提出在当时的画坛是充满改革意味的。轻形似,重写意;主张画外有情,绘画要有寄托;不求形似,反对程式的束缚;画要有诗意,要表达作者的主观情感;反对单纯的临摹客观自然;反对因袭古人陈旧的方法。这些理论和观念强烈的冲击着当时的绘画界和文人士大夫,影响极为深远,这些理论为中国画创作开辟了一条不同以往的道路。在苏轼、文同,尤其是南宋画家梁楷等人的推动影响下,中国绘画的笔墨意境和表达技法出现了巨大的改变,绘画成为文人士大夫精神和情感的表达途径,中国画发展的轨迹自此改变。自南宋以后,元、明、清乃至今日,“写意画”“文人画”成为主流。