(1.云南民族大学文学与传媒学院 云南 昆明 650000;2.云南民族大学人文学院 云南 昆明 650000)

云南保山香童戏的文化传承研究

王玉珊1桂焱娥2

(1.云南民族大学文学与传媒学院 云南 昆明 650000;2.云南民族大学人文学院 云南 昆明 650000)

香童戏是保山当地极具民族特色和地域特色的地方性剧种,它是在“酬神驱鬼”的祭祀活动中演化而成的一种古老的民间文化艺术形式。本文旨在探寻这一古老的文化艺术在社会快速发展的浪潮中是如何传承和发展的。

保山;香童戏;文化传承

1 保山香童戏概述

香童戏是我国边陲地区保山特有的一种古老而神秘的宗教戏剧艺术形式,广泛流传于乡野村间,当地人俗称“跳神”,其中以汉族聚居地最为盛行。“香童戏”这一名称是据其演唱者均是香童而得来的,其法事的操作、剧目的表演、科仪的念唱都是由香童来完成,如果没有香童,香童戏也就不复存在。香童即巫师,多为男巫,保山当地不称其为“香童”或“巫师”,而称为“先生”。他们总是会借助虚构的“超自然力量”来实现人们驱鬼逐疫、祈福禳灾的愿望,当地人对香童颇为信任。香童戏既是保山人民对神灵的崇拜和敬畏心理的真实反映,也是人们喜闻乐见、多元思想融合的一种文化事象,它在保山地区得到了较好的传播与继承。

2 保山香童戏的文化传承形态分析

据笔者考察,目前香童戏的分布地主要还是集中在保山坝区,比较突出的有河图镇、板桥镇、汉庄镇、金鸡乡、辛街乡、杨柳乡。在这些乡镇中,香童戏从未在人们的日常生活中消失,香童戏艺人的代代沿习、普通民众(信徒)的生活需要和乡野村间的古朴风气,都为香童戏积淀了深厚的传承和发展基础。2.1 香童戏传承主体的分析

香童戏传承主体是由民众和香童戏艺人共同组成的。一方面,香童戏与保山地区民众的民间信仰息息相关,它的传承时常发生在普通民众的日常生活之中;另一方面,香童戏又是在香童戏艺人的不断学习和表演活动中得到了传承和发展。

2.1.1 香童戏艺人对香童戏的传承

在香童戏的文化传承上,以香童戏艺人为轴心的传承主要是父子传承和师徒传承。一方面以父传子、子传孙的方式代代相传,是典型的家族传承;另一方面则是拜师学艺,待徒弟学业有成后,便可出师自立门户。

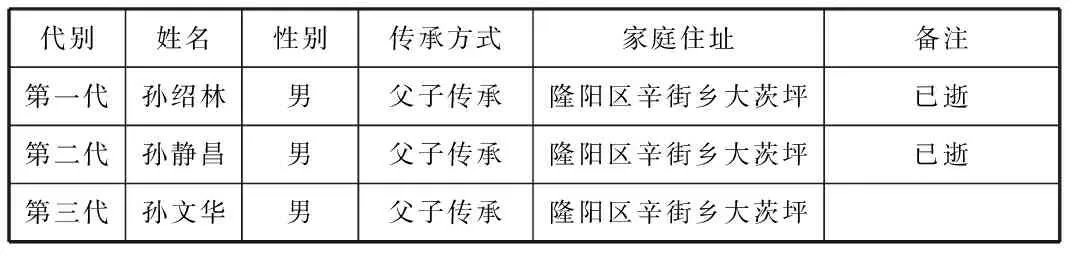

在保山地区,家族传承的香童戏艺人当属以下两组颇具代表性:

孙绍林家族:

代别姓名性别传承方式家庭住址备注第一代孙绍林男父子传承隆阳区辛街乡大茨坪已逝第二代孙静昌男父子传承隆阳区辛街乡大茨坪已逝第三代孙文华男父子传承隆阳区辛街乡大茨坪

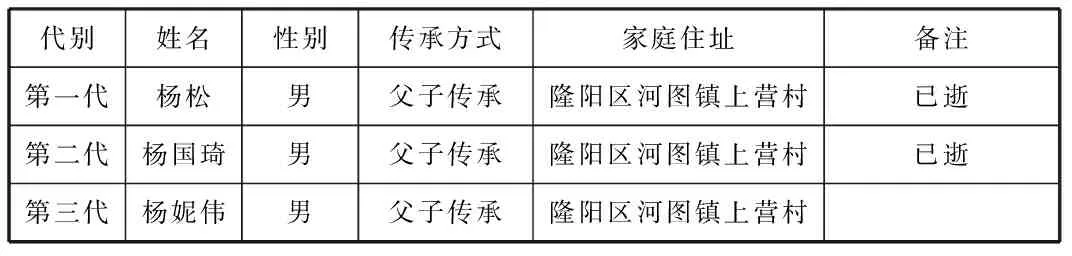

杨松家族:

代别姓名性别传承方式家庭住址备注第一代杨松男父子传承隆阳区河图镇上营村已逝第二代杨国琦男父子传承隆阳区河图镇上营村已逝第三代杨妮伟男父子传承隆阳区河图镇上营村

在师徒传承方面颇具代表性的当属杨国琦老先生,他是演唱香童戏的佼佼者,其门下弟子有王德周、张学伟、杨云龙(又叫杨妮伟,其孙)、杨妮军(杨妮伟的弟弟)、张春虎等人。

2.1.2 普通民众对香童戏的传承

一项民俗活动需要民众的参与和践行,才能实现它的代代传承。保山香童戏是在广大民众崇拜敬祖先和各种鬼神的民间信仰基础上发展起来的原始宗教艺术形式,普遍存在于广大农村地区,它的生成、发展和演变都是在民众社会活动中实现的,是当地人的社会创造力、认知力和群体文化认同力的集中体现。香童戏的表演活动,在民众的参与和实践中得到了自发的传承。

如今,保山地区的民众对祖先的崇拜和鬼神的敬畏心理依旧存在,因而,香童戏的演出活动依然有很大的市场,民众的需求推动了香童戏的传承和发展。

2.2 香童戏传承场的分析

文化的传承离不开一定的传承场,香童戏的流布与传承也正是依靠着各种各样的传承场在保山地区显示出其蓬勃的生命力。

2.2.1 有形的传承场:院场或堂屋

香童戏的演出地点一般是在老百姓家的院场或堂屋,其表演的区域被称为“神区”,经过划定、设坛祭祀后就不能随意更改,没有香童的允许,不能任意出入,等到法事做完撤坛后才恢复正常,这是约定俗成的规矩,任何人都不得违背。在表演期间,邻里乡亲和宾客也很自觉地坐在“神区”外的地方看表演。

每一种民俗文化事象在产生和传承的过程中难免会催生出一些被赋予了一定象征意义的物质空间,如戏台、古戏楼、剧院等,这些实实在在的物质空间可能会因为文化传承的需要而被附会上某种相关性,反过来它们又在促进文化的传承和发展,充当着文化传承场的角色。民众自己居家的院场或堂屋就是一个典型的例子,它们被香童界定为“神区”时,就已经赋予这片空间“神圣”的特性了,它们也便成为香童戏得以发生和传承的重要场地。

2.2.2 无形的传承场:思维空间

张福三先生曾说过:“思维场是无形的传承场。”人类的思维空间,在各种类型的思维模式中是普遍存在的。它本身具有的诸多动力可以保证所获取各种材料的记忆、存取、加工、传递和反馈,是一个能动的空间。人类的思维空间是民俗文化得以延续和发展的中介载体,是无形的传承场。

保山香童戏是内地傩戏与当地民间流传已久的巫风傩俗相互碰撞与交融的产物,是保山土著民族和汉民族集体思维的产物。保山地区原为哀牢国,后因历史原因有大量的移民涌入,保山坝区才逐渐变成了以汉族为主的聚居地。事实上,无论是哀牢国的土著民族还是移民到此地的汉族,又或是其他的少数民族,他们都崇拜祖先、敬畏鬼神,都追求一种无灾无难、平安幸福的生活,那么在这样共同的思维空间理念驱动下,在长期的生产生活实践基础上也便形成了种种共识,这些共识进入到集体意识之中,成为群体共有的思维场,成为香童戏得以产生、发展和传承的无形作用力或是作用空间,即无形的传承场。

2.3 香童戏的传承内容分析

香童戏拥有丰富的剧目和独特的表演方式,是香童戏在传承和发展中不可或缺的组成部分。

2.3.1 香童戏的剧目

香童戏剧目丰富,有三十六出戏,一出戏就是一坛神,因而“三十六出戏”也叫做“三十六坛神”。这些剧目都没有文字记载,靠香童戏老艺人口传心授给自己的子孙和徒弟,代代沿习传承至今。但因时间久远、岁月变迁,香童戏艺人也难以详细地说出三十六坛戏的准确名称和故事情节。

从老艺人口述而整理的本子来看,香童戏的内容丰富,题材来源多样。剧目题材有以下几类:一是取材于历史事件,如《黑风五爷》、《孟获老爷》、《水西蛮子》等,讲述的是蜀汉时期诸葛亮“南征”时的故事;二是取材于民间神话传说故事,如《水龙太子》,“龙”字也写作“隆“字,与当地流传的九隆神话有一定的渊源,《金枪五爷》记述的是当地五郎的民间传说;三是神仙道化的神话故事,这类剧目在香童戏中占有一定的比重,如《茶房酒店》、《段总老兵》、《猎神》等讲述的都是一个凡人因做了一些善事感动了上苍而位列仙班,被封为神的故事,如:《赵公元帅》、《斗姆娘娘》、《土地公公》、《财龙天子》等叙述的都是一些神仙下凡帮助人们消除灾难、走出不幸、带来富裕安康的故事情节。

2.3.2 香童戏的声腔技艺

历代香童戏艺人根据保山地区的语言环境、语音语调以及外来剧种声腔的特点,经过长期的兼收并蓄、去粗取精和反复磨练,最终形成自己独立的声腔系统。它既具有来自乡野村间的山歌俚曲的特点,又具有云南官方剧种滇剧、花灯等戏曲的特点。

香童戏的声腔属于板腔体,呈现出一种具备山歌俚曲与官方戏曲的双重特征。香童戏的声腔种类归纳起来大致可分为两大类:一类是自身固有的声腔,一类是借用声腔。自身固有的声腔包括太子腔、平腔、雌雄腔、黑神腔、猎神腔、将军腔、瘟神腔等。其具体名称,多因角色形象来命名,不同的腔调,有不同的用法。代表性剧目有:《桃花太子》、《斗姆娘娘》、《黑风五爷》、《蜜蜂小姐》、《黑神大帝》、《猎神》、《杨驷将军》、《段老总兵》等。借用的声腔主要是对滇剧中的襄阳、胡琴、丝弦三大声腔系统的局部借用和改造,有倒板、一字、二流、三板、滚板等,譬如在《黑风五爷》中诸葛亮的唱段就多为滇剧襄阳腔中的二流。

香童戏的剧目和声腔技艺是香童戏传承和发展所具备的两个重要方面,不容忽视。这就需要我们去挖掘整理,取其精华,去其糟粕,从艺术的视角出发,让香童戏更加具有独特的艺术魅力,让它能够更好的传承下去。

3 结语

《中华艺术论丛》主编致语中写道:“在人人参与营造的浓厚的傩文化的气氛中,家庭变得祥和,村庄变得宁静,而整个社会中的人与人、人与自然的关系则变得和谐融洽。”香童戏作为傩文化的一个组成部分,同样具有一定积极意义。许多保山民众因举行了香童戏的酬神驱鬼仪式,使他们躁动不安的心情、郁闷慌乱的心理得以归于平稳和宁静,也在一定程度上提升了他们对生活的幸福感。香童戏在保山的农村和山区,尚有强大的传承基础。作为保山地区特有的非物质文化遗产,香童戏这种历史文化现象的遗存也是弥足珍贵的,它值得我们一代一代的传承和发展下去。

[1] 倪开升.保山香童戏研究[M].北京:中国戏剧出版社,2009年6月第1版

[2] 庹修明,姜尚礼.中国傩戏傩文化[M].北京:中国世界语出版社,1997年

[3] 赵世林.云南少数民族文化传承论纲[M].昆明:云南民族出版社,2002年

[4] 张福三.论民间文化传承场[J].民族艺术研究,2004年02期

[5] 姜又春.民俗传承论[J].青海民族研究,2012年7月第3期第23卷

[6] 王晋.官渡古镇滇剧传习馆的传承形态研究[D].云南艺术学院,2015年

王玉珊(1993-),女,汉族,现就读于云南民族大学文学与传媒学院,专业为民俗学,研究方向:民俗文化。桂焱娥(1993-),女,汉族,重庆市丰都县人,云南民族大学人文学院社会工作硕士研究生。

G122

A

1672-5832(2016)08-0152-02