对于旧式儿童教育,作为亲历者的鲁迅,虽曾有过辛辣的嘲讽和严厉的抨击,但一种无法切割的文化血缘,还是让其内心深处保留了若干温馨与眷恋。关于这点,我们只要细读先生的某些作品,如《从百草园到三味书屋》《怀旧》等,便不难有所体悟。正是基于这样的情感储存,1933年夏日,当鲁迅看到报端有人谈论当年私塾中使用的描红口诀时,不禁浮想联翩,泚笔呼吁:“倘有人作一部历史,将中国历来教育儿童的方法,用书,作一个明确的记录,给人明白我们的古人以至我们,是怎样的被熏陶下来的,则其功德,当不在禹下。”

文苑名家王充闾先生,出生于鲁迅逝世的前一年。在他的少年时代,学校体制早已确立。他原本应该和许多同龄人一样,背起书包上学校,坐进教室听新知。然而,命运赐予他的一方故土,偏偏环境荒僻,土匪横行,阻碍了学校的兴办。为此,年幼的他,只好结结实实地读了8年私塾,成了和鲁迅一样的旧式儿童教育的亲历者。按说,在实际生活中,充闾这段机缘错位的私塾生活,未必没有寂寞与苦涩,然而,六十多年过去,当他以一卷散文《青灯有味忆儿时》(现代出版社出版),作“朝花夕拾”时,不但当年的诸般场景因时光的淘洗和过滤而滋蔓出隽永的诗意;更重要的是,这场景中原本承载的更深一层的精神内涵和文化密码,亦在日趋成熟的时代意识的烛照下,得以清晰呈现。所有这些正暗合了鲁迅当年希望关注儿童教育史的呼吁,从而成就了一桩有功德的事情。

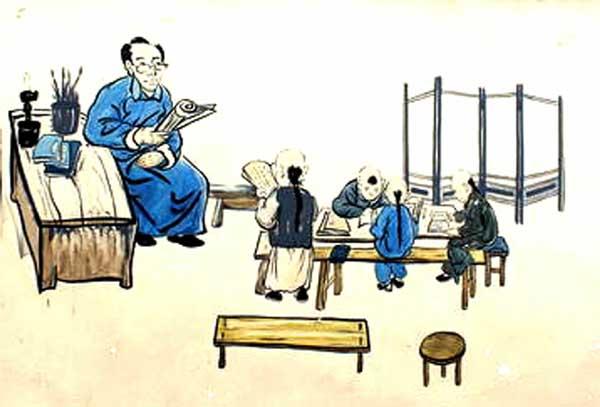

旧时的私塾什么样?它怎么教而又怎么学?对此,一些小说和影视作品,曾有过具体形象的揭示。而这一切到了充闾笔下,除依旧保持了鲜活的形象与细节之外,又增加了若干从经验出发的纪实性与系统性。于是,我们看到了一系列不乏教科书意味的私塾景观———“我”进入私塾前,已经熟读《三字经》《百家姓》,具备了最初的识字和阅读能力。塾师则从《千字文》开讲,继而是以《论语》为起点的“四书”,是《诗经》。接下来依次是《史记》《左传》《庄子》,然后是诸子百家、唐诗宋词、《古文观止》……以上是“我”读私塾的基本内容和大致程序。而要把这些内容一一装进大脑,滋益自身的修养与资质,还必须遵循一定的方法和路径。依“我”的体验,其要点凡三:一是“详训诂,明句读”,弄通《说文解字》,夯实“小学”基础;二是重视对句和背诵,在“涵泳”和体悟中练就童子功;三是勤动笔,多作文,发散情思,疏通理路,远离“郁塞”。当然,成功的私塾教育也需要良好的“塾”外环境。在这方面,充闾写了父亲作为“草根诗人”的耳濡目染,魔怔叔化身“博物学家”的言传身教,特别是写了“我”因为不曾背负“父母不切实际的过高过强的期望”而获得的童心童趣的任意飞翔和自由发展。

旧时的私塾什么样?它怎么教而又怎么学?对此,一些小说和影视作品,曾有过具体形象的揭示。而这一切到了充闾笔下,除依旧保持了鲜活的形象与细节之外,又增加了若干从经验出发的纪实性与系统性。于是,我们看到了一系列不乏教科书意味的私塾景观———“我”进入私塾前,已经熟读《三字经》《百家姓》,具备了最初的识字和阅读能力。塾师则从《千字文》开讲,继而是以《论语》为起点的“四书”,是《诗经》。接下来依次是《史记》《左传》《庄子》,然后是诸子百家、唐诗宋词、《古文观止》……以上是“我”读私塾的基本内容和大致程序。而要把这些内容一一装进大脑,滋益自身的修养与资质,还必须遵循一定的方法和路径。依“我”的体验,其要点凡三:一是“详训诂,明句读”,弄通《说文解字》,夯实“小学”基础;二是重视对句和背诵,在“涵泳”和体悟中练就童子功;三是勤动笔,多作文,发散情思,疏通理路,远离“郁塞”。当然,成功的私塾教育也需要良好的“塾”外环境。在这方面,充闾写了父亲作为“草根诗人”的耳濡目染,魔怔叔化身“博物学家”的言传身教,特别是写了“我”因为不曾背负“父母不切实际的过高过强的期望”而获得的童心童趣的任意飞翔和自由发展。毋庸讳言,从内容和体系着眼,传统的私塾教育存在明显的缺憾。譬如,某些观念僵化保守,有的知识繁琐机械,而自然科学则严重缺位。惟其如此,在我看来,进入现代的中国,毅然割弃私塾教育,自有其历史的必然性。然而,同样必须看到的是,以往这种割弃是掺杂了匆忙、粗疏与绝对的。正像人们通常所说的,是在泼掉脏水的同时也泼掉了婴儿。事实上,源远流长的私塾教育包含了若干我们迄今也未必完全意识到的价值与奥妙,很需要重新辨识、认真发掘和深入总结。

不妨以私塾教育一向看重的“小学”为例。它所专注的文字学、训诂学和音韵学,既是汉语精致表达以及健康发展的坚实基础,又是中华文化博大精深的重要体现。传授和掌握这些学问,无疑具有强基固本,提纲挈领、事半功倍的效应。而近年来中文领域出现的一些快餐化、无序化和粗鄙化现象,显然与这些学问的边缘化和被冷落不无关系。私塾教育格外看重的对句训练,同样意义深远,具备这种能力,不仅有益于强化文章的修辞与节奏之美,而且最终关系到发挥汉语的特性与优长。记得余光中在谈到翻译王尔德喜剧的感受时,曾以其惯常的幽默写道:“有些地方碰巧,我的译文也会胜过他的原文……例如对仗,英文根本比不上中文。在这种地方,原文不如译文,不是王尔德不如我,而是他捞过了界,竟以英文的弱点来碰中文的强势。”这番话说的正是此中情形。至于塾师力主的“熟读成诵”,更是浓缩并体现了古人的经验与智慧:一方面它在视觉(阅读)之外复调动听觉(朗读),眼睛与耳朵同时发力,自然会提升诗文作品入脑入心的效率。另一方面它亦暗合了人的成长规律。正如充闾日后所悟:“十二三岁之前,人的记忆能力是最发达的,尔后,随着理解力的增强,记忆能力便逐渐减退。因而,必须趁着记忆的黄金时段,把需要终生牢记的内容记下来。”即所谓“早岁读书无甚解,晚年省事有奇功。”(苏辙)

当然,私塾教育最值得关注和深思的一点,还在于它的基本教材或曰核心内容,是中国传统文化的经典文本。这些文本因为历史、地理、语言、思维等原因,构成了中华民族的文化基因。而这种基因的强弱有无,不仅影响着生命个体的精神风貌,而且在很大程度上决定了一个民族的原发性创造力。回望私塾教育,也许有助于我们审视民族文化基因的培养,而这仍是摆在现代国人面前的重要任务。

选自《人民日报》