摘要:精神分析学家拉康与现象学家马里翁都将爱欲现象看作最原初的现象,但拉康通过对自我和爱欲之起源问题的回答,使其对爱欲的还原比马里翁更具彻底性。在对“去爱”现象的分析中,马里翁主要局限于情爱之爱并最终走向超越的上帝,他由此取消了爱智之爱而重复了对它的遗忘。相较于马里翁,拉康对各种“去爱”现象有着更为全面深入的分析和阐释,但对作为爱智之学的哲学,也仅停留于精神分析式的批评而同样重复了对它的遗忘。有鉴于此,本文最后回到《会饮》,尝试对爱智之爱作一简要的还原和分析,并由此出发提供了一个针对“爱智之学”的初步反思。

关键词:拉康;马里翁;爱欲;遗忘;爱智

中图分类号:B565.5? ? 文献标志码:A? ? 文章编号:1001-862X(2020)05-0095-007

按照《会饮》中第俄提玛的讲辞,爱欲应是介于神(无限)和人(有限)之间的状态。[1]233-234那么,爱欲也就可被理解为人与动物及神的差别性特质,它是人所拥有的一种区别性特征。但悖论的是,人“拥有”的恰恰是一种“欠缺”,在“拥有”的意义上,他异于或胜于动物;在“欠缺”的意义上,他则异于或低于神。从这一居间性或说“有-无”间的“悖论式相关性”来看,似乎爱欲既可以伴灵魂上行走向神性或智慧的超越之域,也可以将身体和灵魂拖向兽性的无底深渊。因此,我们在柏拉图和中世纪基督教那里,看到的是作为人向神攀登之梯的爱欲,在精神分析这里看到的则是作为人向非人坠落之因的重力。当然,柏拉图的爱欲论也有对爱欲起源的说明,但其主要本质还是人向形而上学升华的一种激情。精神分析通过欲力论同样提供了爱欲根源的说明,它也同样有自己的升华之路,但其主要本质则是人身上固有的一种惰性。因此可以说,这两种理论的出发点和归宿几乎完全相反,在柏拉图那里是以爱智为出发点和立脚点来俯视、评价和定位一切其他爱欲现象的,而精神分析则从“欲力”出发来演绎、解释和定位一切其他爱欲现象。在此意义上,在爱欲思想的谱系中,精神分析近乎一种“颠倒的柏拉图主义”。也因此,精神分析学可以被看作古希腊爱欲思想传统的现代发展,或更具体地说,在马里翁(又译为马礼荣)所说的比“对存在之遗忘”更为原初和根本的对“智慧的爱洛斯学之遗忘”的意义上[2]4,精神分析正是这一“遗忘”之现代后果的应激产物。因而,以弗洛伊德和拉康为主要代表的精神分析学与马里翁的“爱洛斯现象学”,在客观上有着很强的理论相关性和诸多相似之处。

一、还原:爱是最原初的现象

在《情爱现象学》的导言中,马里翁简要阐述了“去爱”相对于“去思”(笛卡尔)和“去在”(海德格尔)所具有的更加原初且优先的地位。在马里翁看来,“由于哲学从爱本身且只从爱‘这一伟大的神之处取得它的起源”,因此,它才“被定义为‘对于智慧之爱,因为,事实上,哲学在打算去知之前应该从去爱开始”。[2]3“随着哲学停止将自己首先理解为一种爱,而且停止从爱出发来理解自己,随着哲学直接要求得到一种知识且积蓄这种知识,它不仅与它的原初规定背道而驰,而且躲避它以之与各种对象的科学(这碗红汤)相交换的真理”[2]4,从而导致了一种比“存在的遗忘”更为根本的遗忘,对“爱-智慧”的爱洛斯之根源或说智慧的爱洛斯学的遗忘。也由此,马里翁认为,无论基于认识论还原所得到的“我思”确定性,还是基于存在论还原所得到的此在本真性,都不是最为原初和根本的还原,都不足以为自我的存在提供保障,因为它们本质上都基于自我或根本上属于自我,从而来自自我。但是,“或者我只通过我而存在,但我的确定性并不是原初的;或者,我的确定性是完全原初的,但它并不来自自我”。[2]36要追寻这种“比我更为古老、从别处突然来到我处的确定性”[2]36,就必须进行一种更为原初的还原,即“爱洛斯还原”。在此思路下,马里翁认为,无论“思”还是“在”都面临着“有什么用”的追问而陷入“徒然”的窘境,而“要面对这一苛求,重要的不再是获得一种存在确定性,而是对另一问题即‘有人爱我吗的回应”[2]37,并用这一问题来代替“我存在嗎”的拷问[2]47,从而去寻求来自别处的爱对自我的保证。从这一问题出发,马里翁开始了他的爱洛斯还原。因此,在马里翁那里,爱洛斯现象成了最原初的现象。与马里翁的爱洛斯还原类似,在拉康那里,我们也可以发现这种爱洛斯现象的原初地位和类似的爱洛斯还原。

首先,从精神分析与哲学的关系来看,与爱欲的关系是它们之间最大的一个差异所在。一方面,弗洛伊德在自己理论的建构中,刻意回避与哲学发生关联[3]64;而拉康为了扩大精神分析的影响和丰富其理论内容,虽有意借用诸多哲学理论,但从根本上来说,他并不将精神分析看作一种哲学,且经常对哲学进行批评。另一方面,在正统哲学领域,精神分析也并不被看作一种哲学,而是更多地被看作一种心理学,甚至是性学。这种尴尬的关系其实恰好反映了二者的理论出发点和旨趣的根本差异。如果我们将形而上学(从亚里士多德到尼采)、现象学和存在论看作哲学正统,那么这个哲学其实是沿着柏拉图的理念论发展而来的,而这个路线基本排除了柏拉图爱欲论的面向。这也是马里翁所说的,哲学遗忘了爱欲,而这一遗忘或许可以追溯到亚里士多德。[4]152与此相反,精神分析的实践及理论都是围绕爱欲现象展开的。正如上文所言,哲学对爱欲的压抑、遗忘经现代性所带来的彻底的社会转型,在19世纪下半叶导致了大量的神经症现象,而正是这种现象成了催生精神分析诞生的现实土壤。[5]因而可以说,精神分析是哲学遗忘爱欲之负面后果的应激产物。因此,精神分析从一开始就区别于哲学,因为,如果按照马里翁的说法,哲学无爱欲甚至恨爱的话[2]5,那么,精神分析则是一种纯粹的爱欲理论,它爱爱。

其次,作为一种源于现实之爱欲病症且旨在应对它的实践和理论,精神分析的出发点就是爱欲现象,并将这种现象看作人类主体甚至文明最原初的现象。与马里翁类似,拉康对笛卡尔的“我思”和海德格尔的存在论也有所阐释、借用和批评。例如,在《镜像阶段》一文的开始,拉康就明言,通过对自我的还原及其构型中存在的误认、异化的揭示,精神分析可以此来反对“任何直接源自‘我思的哲学”[6]93。也就是说,镜像理论的目的之一就是对“我思”及源自“我思”的哲学进行还原和解构。笛卡尔是在“思”中发现了“我”,但他并没有回答这个“我”的起源问题或何以可能的问题,最终只能求助诚实的上帝作为保证。而拉康在镜像理论中区分了“自我”和主体,并将它们还原为从“前镜像阶段”混乱无序的状态经过“镜像阶段”的“想象性自恋认同”才得以构型的产物。因此,无论是“我思”之“我”还是“我思”之“思”都是这种对外在的镜像所进行的“想象性的、原初性的自恋认同”的结果。通过这种还原,在笛卡尔那里作为“构成性”的“我思”,在拉康那里“恰恰在本质上是某种异己的、异化的被构成物”[7],其保证则来自“想象认同”和随后让主体显现的“符号认同”的稳定性,而非一个超绝的上帝,而这两种认同在本质上都是事关爱欲的现象。

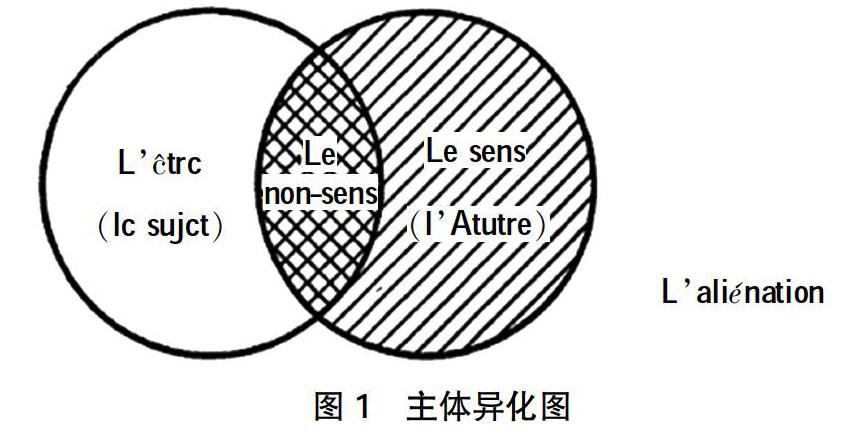

最后,爱欲现象同样比存在问题更为原初。一方面,在精神分析看来,“此在”及“在世之中”并不具有原初性,它们同样面临“此在”何以可能的追问及“不在世界之中”的威胁。前者体现在“镜像阶段”的还原中,后者则可以在精神病的现象中得到证明。众所周知,在海德格尔那里,此在已“在”世界之中,而与此相反,“拉康则坚持认为,我们的‘在世之中已经是某种原初选择的结果:精神病的经验证实了这样一种事实,即,不选择世界是完全可能的——一个精神病的主体并不在‘世界之中,他缺乏向世界敞开的‘澄明”。[8]184-185齐泽克这里所说的“原初选择”,在拉康那里,恰恰可以理解为对“去在”何以可能之问题的回答。在《研讨11》中,拉康在谈到主体只有通过异化才能进入意义世界时,将这一异化形容为一种事关“存在”与“意义”的被迫选择。我们可以在下图看到这一选择面临的情形:[9]192

选择是“被迫的”,意思是,在“存在”与“意义”之间,主体只有放弃存在(左边空白),选择意义(右边阴影),接受“无意义”(交集),让自己进入语言符号构成的意义世界(大他者)之中,并由此成为一个本质上“半在”或“缺在”的“言在”,主体才能“在世之中”向自己提出关于“存在”的问题,并最终实现或接近本真的“去在”,而这个选择就是拉康所说的“异化”。相反,如果主体直接选择存在,就像在“要钱还是要命”的选择中选择“要钱”,其结果就是人财两空。对此,拉康说:“如果我们选择存在,主体消失,它躲避我们并陷入无意义之中。如果我们选择意义,意义只能以被剥夺无意义的那一部分的方式才能得以幸存,这个无意义的部分,严格来说就构成于主体的实现之中,它就是无意识。”[9]192拉康这里需要被放弃的“存在”,具体来说就体现为在主体早年成长中必须被放弃和压抑的那些欲力及其客体,它们被主体视为“存在”而加以固恋,而本质上它们都只是欲力的纯粹客体之增补。因此,这个选择本质上仍是有关爱欲的选择。

通过上述对照不难发现,拉康对爱欲现象的还原要比马里翁更为彻底而更具原初性。首先,马里翁从陷入徒然之境的“自我”(笛卡尔意义上的自我)去寻求爱的保证而开始爱洛斯还原,但对自我和爱欲的起源问题,他并没有进行还原或尝试给出说明。与此不同,拉康通过镜像理论对笛卡尔意义上的自我的起源进行了说明,在《研讨11》中又通过对《会饮》中阿里斯托芬的爱欲神话的重塑,给出了关于爱欲起源的说明。在拉康那里,这个问题其实也就是力比多的起源问题。[6]845拉康将力比多看作人类主体身上的一个“无身体的虚假器官”[9]179。这个器官是作为有性繁殖的人,在获得生命时必然经历的原生丧失之产物,这种丧失在生命中成了一个无身体的器官,拉康将其称作“薄片”,它就是力比多。“薄片”这个词其实是拉康从阿里斯托芬那里借用来的,在拉康这里,这种原生丧失也类似阿里斯托芬爱欲神话中被切分的人,阿里斯托芬将这种切分所造成的丧失及其对完整性的渴望称作爱欲。其次,在面对爱欲思想的源头时,拉康自觉并反复回到柏拉图的《会饮》,而马里翁在《情爱现象学》中并没有这样做,不知道这算不算另一种意义上的对“爱”的遗忘。其实,阅读和分析《情爱现象学》全文就会发现,马里翁在批判哲学遗忘了爱的同时,也在一定程度上重复了这种遗忘。

二、遗忘:爱智还是爱情?

在《情爱现象学》,马里翁将爱洛斯现象确定为原初现象,并以“有人——从别处——来爱我吗”的问题代替“我存在吗”的问题(第一章)。之后,就进入了自我对爱之保证的追寻之中。首先,“我”在被动的等待中,基于“自我的匮乏”对世界和他人进行一种交换式的对爱的索求和交换,而这最终导致对自身和他人的恨,也因此,這种爱是“非本真的”(第二章)。与“非本真的爱”相反,“本真的爱”应该是主动去爱,无条件不求回报地给予爱,因此,爱是自由被给予的礼物;由此给予,“我”成了一个纯粹的爱洛斯者,并在其中显示了“我”的自由(第三章)。之后,主动去爱在所爱者那里得到了回应,双方在“肉的交错”中相互给予并融入“我们”之中,爱欲达到顶峰,并在这种融合中实现了向一个更高意义上的“我”的升华(第四章)。但这种爱的高潮终将退去,退去后,爱的关系开始出现大量问题威胁着这种爱之关系的稳定性,诸如谎言、欺骗、日常琐碎,等等,它们逐渐导致了爱的淡化、僵化甚至异化(第五章)。因此,要维护爱的持久和忠诚,必须求助“第三者”的保证,孩子就是这样的“第三者”,但孩子不可能永远做这种见证和保证,其自身也将去爱并因此而离开。由此导致的结果是,我们只能不断地重复寻求有限的“第三者”的保证。要摆脱这种困境,只有在爱中持一种末世论的态度:“犹如你不再有任何另一瞬间以便永远地去爱那样马上去爱。”[2]395这种末世论的态度最终使我们走向上帝,上帝成了爱的最后保证和见证者(第六章)。

从导言的问题意识出发,读者会以为接下来正文的还原过程要像他在前言中所说的那样,去追寻“爱智”之“爱”的原初性,并以此来实现对哲学的保证,还它以本来面目,从而克服形而上学对爱的遗忘。但从“有人爱我吗”这一问题开始,之后的全部内容似乎都是讲自我如何“去爱”,去寻求对这种“爱”的保证,而再也没有回到爱智之爱的问题上。这让正文相对于导言有一种跑题的感觉,因为很显然,爱智之爱与情爱之爱并不是一回事。这也是张尧均先生有如下观点的一个原因所在,即马里翁在《情爱现象学》中的爱洛斯还原更接近《会饮》中阿里斯托芬的爱欲言辞,而非苏格拉底的爱欲教诲。[10]因此,一方面,马里翁似乎并未回到“智慧的爱洛斯学”,而只是将整个过程主要局限于自我对另一个自我的爱,直至上帝的现身并最终回到“神爱”。在此意义上,马里翁在批判哲学遗忘了爱的同时,也部分地重复了这种遗忘。另一方面,自我“去爱”以寻求保证,可以“去爱”的方式和对象很多,情爱之爱、友爱之爱、神爱之爱,社会性的或政治性的欲望之爱,还有爱智之爱,甚至那些作为精神分析对象的“不正常的爱”等等,都是诸多特殊的、具体的去爱现象。但在《情爱现象学》中,主要是情爱之爱、神爱之爱,或许还有友爱之爱,但不能说他提供了足以解释所有“去爱”之爱欲现象的爱之概念和理论。在此意义上,他在导言中给出的重建爱之概念的“统一性、合理性和至上性”,进而重建一种“爱洛斯的合理性”的承诺[2]8-10,在这本著作中并未兑现。

要对上述如此繁复的“去爱”现象进行还原和解释,首先就得有对爱之起源和本质的揭示,简言之,要提供一种原初性的爱之“同一性”或“非同一性”,它作为一切“去爱”现象的本质、动源或机制,会支配几乎任何形式的爱欲现象,而所谓诸多“去爱”现象的差异,不过是这种原初性的拓扑变形,这个原初性才是一切形变中的不变量和不变性质。我们可以从拉康的爱欲理论中总结出这一大致观点。因此,相较于马里翁《情爱现象学》中的爱欲理论,拉康在对各种“去爱”现象的阐释中要做得要更为全面。对此,可以拉康的“欲力论”和“三界说”在此作一个简要概括。在拉康那里,当主体经镜像阶段和异化选择进入意义世界之后,生活在本质上就是一种爱欲现象,这种现象可大致分为四种。第一种为“非正常的”欲力模式,可以称之为“欲力之爱”,也就是精神分析的主要对象:神经症、倒错和精神病。“正常的”又可以分为三类,想象界占支配地位的“爱情之爱”,符号界占支配地位的“欲望之爱”和实在界占支配地位的“超越之爱”(具体包括艺术、宗教和哲学三种)。马里翁《情爱现象学》中的“去爱”更多地表现为对另一个人的爱情之爱,在此只对拉康关于爱情之爱的论述作一个对照性的阐释。

在拉康那里,“爱情之爱”可被理解为想象界或想象功能占支配地位的爱欲现象,也即爱情之爱是处于想象关系中的对另一个“人”的“爱”,不过它当然也会有与符号界和实在界的关联。首先,根据拉康的镜像理论,爱既然发生于自我层面,也就有着根本的自恋结构。[11]186这种自恋之意义意味着爱者所爱的一方面是其“绽出”的自我,即在被爱者那里于想象中变得“真实的自我”[12]142,也意味着“从根本上而言,爱人是希望被爱”[11]253。在这种关系中,被爱者实际上承担着类似镜子的功能,在这镜子里我们看到了我们所缺失的自己或理想的自我,也即在这镜子中变得真实的自己。其次,爱的这种“自恋性”最终也体现为一种交换的想象和融合的错觉。只不过这时我们已处于象征秩序中,它为我们与被爱者构建了符号性的距离,这使得我们与其进行交换的想象是在符号秩序调停下进行的一种间接交换,而非那喀索斯式的直接交换。融合的错觉则在于,我们希望与其相融合达成真实理想的自我,就像阿里斯托芬爱欲神话中被切分后的人想恢复原初自然一样永不可能,也是这种错觉性的想象和期待一直在推动着我们向被爱者无限给予与追求回应的行为。再次,由于上述想象和错觉,拉康说,当我们开始谈爱时,我们就掉入了愚蠢的状态。[13]17在爱中,人往往会被冲昏头脑变得冲动和愚蠢,这种情况的极端性会造成一种与符号秩序的消极关联,它“会引起符号层真正的隐没(subduction),一种淹没,一种对自我-理想(Ichideal)功能的扰乱”[12]142。爱会令人愚蠢冲动,不顾一切,在这种状态中,以自我-理想为核心的象征认同原先所具有的功能开始式微。最后,它与实在界的关系则在于,在爱中,无论我们给予什么,还是我们事实上想要得到什么,与爱的期望和想象相比,都只会变成一种不可能性的空无。换言之,如拉康所言,“作为一种视觉幻象,爱的本质就是欺骗”。[11]268因为,一方面,去愛就是“去给予自己所没有的东西”[6]618,不可能的东西,如“爱你一万年”。另一方面,爱真正所爱之客体并非被爱者这个他者,而是他身上某种我们自身所欠缺之物,这个真正的爱之客体就像阿尔喀比亚德所想象的苏格拉底身体中的“神像”[14]167。也因此,在拉康看来,被爱者之所以被珍视是因为他刚好进入了爱者的幻想框架,占据了“欠缺”所留下的位置。[15]156这个“神像”也就是拉康“客体小a”的化身,所以爱之欺骗性的第二方面就在于爱之客体的空无性、不可能性,用拉康的话说就是,“我爱你,但是令人困惑的是,我爱的是在你之中而又不是你的东西——客体小a——所以我要敲碎你”。[9]237

因此,在拉康那里,爱情之爱的“去爱”所寻求的虽可看作是对自我或说“理想自我”的保证,但实际上它并不能提供这种保证。因为,这种爱之可能性只取决于双方在想象关系中的偶合,在幻象被穿越后,马里翁意义上的那种爱的激情和顶峰便会消失,即使以孩子或上帝这样的“第三者”来寻求见证也无法挽回幻想体验中的爱情之爱。与马里翁不同,拉康不会认为通过孩子或上帝这样的“第三者”,爱与自我就可以得到什么最终保证。一方面,由于性关系在本质上并不存在[13]71,失去想象功能支撑的“爱情”也将不复存在,在爱中,男性和女性并不对称和互补;另一方面,寻求上帝来为其提供终极保证既不必要也不可能,而且,这实际上已是另一种“去爱”的现象。

总之,拉康对各种“去爱”现象都有自己的解释和独特见解,但纵观其已面世的著作,拉康并未对“爱智之爱”进行明确的还原和分析,而是仅仅停留于对遗忘了爱的“哲学”所进行的精神分析批判。弗洛伊德和拉康都认为哲学类似一种“妄想症”,二者具有类似的精神结构。[16]162因此,作为一种现代爱欲理论,精神分析并未对爱智之爱进行自觉的反思或还原;马里翁虽有自觉,但客观上并没有回到“智慧的爱洛斯学”。在此意义上,拉康与马里翁最终都遗忘了爱智之爱,这是否也反映了马里翁所说的西方哲学乃至思想对爱的遗忘之顽固性呢?有鉴于此,下文将从《会饮》出发,尝试提供一个对爱智之爱的初步分析和一点粗浅反思。

三、悖论:智在爱中

《会饮》中,苏格拉底借女巫第俄提玛之口所提供的爱欲言辞,被看作是对爱智之爱的一个说明,它提供了一个爱欲朝向美善之域的上升之梯。但是,这种爱智之爱,并未否定或取消阿里斯托芬意义上的情爱之爱,甚至肉欲意义上的爱欲之爱的存在及其合理性,而是从这种较低的爱欲之爱出发向上攀登,走向终极的智慧之爱。由此而言,爱欲在阿里斯托芬和苏格拉底各自的言辞中,应该有着共同的起源或起点,否则也谈不上从低向高的升华。那么,这种共同的起源或根源是什么呢?

当我们回到《会饮》中去对比两个言辞在爱欲起源方面的说明时,不难发现,除了都有神的在场和参与外,二者都使用了一对对立的概念来描述爱欲之特性,即有与无。在两个神话那里,爱欲在人身上都体现为一种有与无的关系,或确切地说,一种“悖论式的相关性”,即爱欲具有“有无二重性”。在此意义上,爱欲可被理解为一种居间状态,它在人身上可以呈现为很多种二元悖论式的关系和现象。在阿里斯托芬那里,这种关系在人身上体现为“原初自然”的丧失,爱欲则致力于对这种丧失的修复。[1]204“丧失”本身便包含着有与无的共在,它既非纯有,也非纯无,而是一种缺场的有和一种在场的无。“丧失”所导致的结果带来了一种“欠缺”“非全”的体验,并由此带来了启动爱欲的驱力,“企图从两半中打造出一个[人],从而治疗世人的自然”。[1]204但由于这种丧失是原初性的丧失,也就具有无法被修复的永恒性或说不可能性,这又带来了爱欲的永恒化。所谓永恒化,即永远停留于上述悖论式的相关状态,因为能够修复自然的另一半永远不可能被找到。我们甚至在阿里斯托芬这里还发现了拉康的“享乐”概念,即宙斯对人的第二次改造或说整形,通过在男女繁衍中的性,爱欲欠缺之永恒性及其带来的焦虑可以因其带来的短暂满足——“享乐”而得到暂时的慰藉,从而可以延续他们的生命并使他们可以转向劳作。这种享乐是对永恒丧失及其欠缺的一种补偿,拉康也将其称为“剩余享乐”[17]81。但是,它只能是一种短暂的幻象式满足,其真正满足的不可能性及永恒化让它在人身上不断地被重建和重复。

在第俄提玛的神话中,有无的悖论式相关性体现为二者的混合,爱欲被设想为一个既具有丰盈性也具有贫乏性的精灵。来自母亲的贫乏性让“爱洛斯总与需要同居”,而来自父亲的丰盈性使“他对美的和好的东西有图谋……欲求实践智慧和解决办法,终生热爱智慧,是个厉害的巫师、药师、智术师”。[1]233在第俄提玛这里,有与无具体化为爱欲的两个特性,但实际上和阿里斯托芬那里的有无相关性并无本质区别。在他对有,即继承于父亲的丰盈性的解释中,爱欲通过与人的理性、意志、想象力等特性的结合为自己创造出了诸多优良品性和财富,因而这个有实际上仍源于爱欲的可塑性。也可以说,第俄提玛这里对作为精灵的爱欲所具有的“丰盈”(有)性的解释,已经是作为原初之爱欲通过寻求和实践所得到的结果。因此,这里的描述更多的是对苏格拉底式哲人身上的一些特点的隐喻。所以,在第俄提玛的言辞中,爱欲同样具有“有-无”的悖论式相关性,处于一种居间状态,并因这种居间的状态,爱欲才拥有了动力属性。与此同时,由于丰盈性和贫乏性皆来自父母的遗传,它们中的任何一个在人这里都无法被彻底克服,这注定了爱欲,即使是苏格拉底式的爱智之爱,也拥有永恒的“非全性”。即使最终我们所爱欲的确实是美与善本身,且不说它们是否真的存在,爱欲之为爱欲,也永远只能停留于对它们的凝望和沉思,要与其融为一体则是不可能的,因为这意味着对人自身之终极而本质的有限性的超越,对人本身的彻底否定。

除了上述两个基本相同点外,二者还有一个巨大的区别,这也是众多阐释者津津乐道的问题:“依照阿里斯托芬,爱欲的方向是水平的;依照柏拉图,爱欲的方向是垂直的。”[18]34简单来说,这种区别在于,在阿里斯托芬那里爱欲体现为人与人间的情爱之爱;而在苏格拉底那里,爱欲则体现为一种从低向高逐渐升华的爱智之爱。就此而言,苏格拉底的爱欲自然更为合乎我们所理解的内涵较为丰富的那个爱欲,而其顶点就是对智慧的爱。但在他的爱欲讲辞中,升华是如何可能的?这是一个最为关键的问题。其实人或文明所以可能是需要很多因素共同作用的,它是一个多元决定的结果,而非依赖某种神力或自然就可以静待其成的。爱欲的升华,从动物性的性爱之爱到灵魂性的爱智之爱,同样需要诸多其他因素的共同作用才有可能,而非爱欲这一个向度或特性就可以决定的。因而,一方面,在爱欲那里,我们说升华只有一种可能的向度,因为爱欲之有-无的悖论式属性为它提供了无限的可塑性或说可能性,这是人有可能堕落也有可能升华的根本原因。另一方面,爱欲也提供了升华所需要的动力源泉,这种动力同样来自爱欲的居间属性,来自其在有、无间的“非同一性差异”,因为无论作为纯有还是纯无,都无任何需要运动的缘由,也无任何运动的可能,无论这运动是水平的还是垂直的。在此意义上,爱欲的本质属性实际上是一种“非同一性差异”。

综上所述,对智慧的爱欲也同样根源于“有与无的悖论式非同一性”。由于这种开端或起源上的“非同一性差异”从根本上决定了人之为人的有限性及其永恒化,因此,即使在追问和寻求终极原因和目的的形而上学那里,这种“非全性”也无法被克服或补全。这从本质上决定了爱智之爱的永恒化,它永远不可能通过某个客体或本体来实现自我的同一化、整体化和普遍化,无则永远呈现为内在于人自身与文明自身中永恒的“欠缺”“空性”或“不满”。因而,可以说,在爱智中,最为根本也更为重要的是爱,而非智;或者说,爱的对象——智慧应开始于对爱自身的认识,而非某种外在的可以满足爱欲从而熄灭爱欲的本体或客体。当我们在无穷的存在者中将一个外在的、具体的存在者当成爱之客体并将其放在永恒的“虚位”上,试图解决、固定和熄灭起源上的悖论式非同一性差异时,我们就将存在和爱贬低成了普通的存在者,也就开始了對它们的遗忘。以拉康的理论来看,这个被摆上神坛(虚位)的特殊存在者就是从无穷的存在者中被“升华”到具有“原物”之尊严和高贵层面的“例外”,而本质上它只是无数的存在者之一。以这个特殊的“例外”,我们封闭了本为“非全”而“开放”的世界,用张志扬先生的话说就是封闭、填补了奠基处的裂隙与深渊[19]4,将其缝合为一个具有“普遍性和同一性”的理论整体或封闭系统;也通过这种“例外”的逻辑建构和缝合,使其成了一种“意识形态”,“把特殊的东西说成是普遍的东西”,“再把普遍的东西说成是统治的东西”[19]4;同样,也因为“虚位”或“欠缺”的开放性和爱智在本质上的非全性、非同一性,才催生了诸多本体论,产生了诸多“本体”,从而使这个“悖论的空间”变成了“堆满头盖骨的战场”。不难看出,这里分析的作为爱欲之本质属性的“悖论式相关性”“非同一性差异”“非全性”及“永恒性”,可以在汉语哲学中找到一个比较恰当的对应概念来加以概括,即张志扬先生的“偶在”。[20]因此,形而上学的真正终结或许就开始于将哲学从“智”的对象化思维转向“爱”的偶在化思维,唯其如此,才不至于在“本体论同一”和“虚无主义”之间进行非此即彼的跳跃和震荡。[19]5在海德格尔“语言的显隐二重性”、张志扬先生“语言的两不性”(1)和拉康“实在界的两不性”(2)等观点中,都可以看到这种偶在论观点及其摆脱本体与虚无二元性的可能。在海德格尔之后,悖论式相关性或偶在性的观点与方法,已非常普遍地存在于哲学和各种社会科学中,这其中就包括拉康和马里翁,只是他们并未将这种观点和方法用在对爱智之爱的还原和反思上而已。

注释:

(1)“语言的两不性”,就是“语言既不能证明形而上学本体存在,也不能证明形而上学本体不存在”。见张志扬:《偶在论谱系——西方哲学的阴影之谷》,复旦大学出版社,2010年版,第3页。

(2)“实在界的两不性”可大致理解为,符号秩序既无法真正得到实在界或实现对实在界的彻底象征化,也无法彻底摆脱实在界。与此相关,拉康对语言的理解也表现为一种两不性,即既不存在元语言,也不存在完全与客体或实在无关的语言。

参考文献:

[1]柏拉图.柏拉图四书[M].刘小枫,编译.北京:三联书店,2015.

[2]马礼荣.情爱现象学[M].黄作,译.北京:商务印书馆,2014.

[3]弗洛伊德.弗洛伊德自传[M].廖运范,译.北京:东方出版社,2009.

[4]伯纳德特.苏格拉底与柏拉图:爱欲的辩证[C]∥刘小枫,陈少明,主编.苏格拉底问题.北京:华夏出版社,2005.

[5]伊利·扎列茨基.灵魂的秘密——精神分析的社会史和文化史[M].季广茂,译.北京:金城出版社,2013.

[6]Jacques Lacan. ?魪crits[M]. Paris:Seuil.1966.

[7]卢毅.当代欲望主体的哲学处境——拉康与萨特学说中的自我、主体与他者[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2019,(6):30-38.

[8]Slavoj ?譕i?觩ek. The Metastases of Enjoyment[M]. London· New York:Verso,1994.

[9]Jacques Lacan. Les Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse[M]. Paris:Seuil,1973.

[10]张尧均.一则关于爱的现代神话——读马里翁的《情爱现象学》[J].哲学分析,2015,(8):183-189.

[11]Jacques Lacan. The Four Fundamental Conceptions of Psychoanalysis[M]. Translated by Alan Sheridan. New York:W.W. Norton & Company,1978.

[12]Jacques Lacan. Freuds Papers on Technique[M].Translated by J. Forrester. New York:W.W. Norton &Company,1988.

[13]Jacques Lacan. Encore[M].Translated with Notes by Bruce Fink. New York:W.W. Norton & Company,1999.

[14]Jacques Lacan. Le Transfert[M]. Paris:Seuil,1991.

[15]Jacques Lacan. La Relation dobjet[M]. Paris:Seuil,1994.

[16]Jacques Lacan. The Ethics of Psychoanalysis[M].Translated by Dennis Porter.New York:W.W.Norton & Company,2008.

[17]Jacques Lacan. The other Side of Psychoanalysis[M]. Translated by R. Grigg. New York:Norton,2007.

[18]列奥·施特劳斯.苏格拉底问题六讲[C]∥ 刘小枫,陈少明,主编.苏格拉底问题.北京:华夏出版社,2005.

[19]张志扬.偶在论谱系——西方哲学的阴影之谷[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[20]张志扬.偶在论[M].上海:上海三聯书店,2000.

(责任编辑 吴 勇)