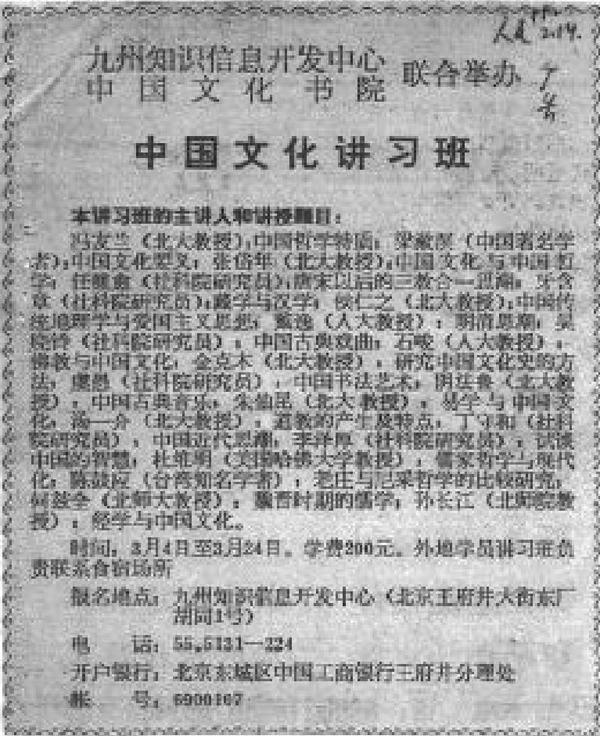

我因不与闻书院事务,所能记起的事也就很少。我在书院只讲演两次:一次是讲中国智慧,有如广告所公布的;一次是讲西体中用。两次的提纲后来铺衍成文发表了。印象最深的是,当时清华大学建筑系著名的吴良镛教授,居然不计自己的身份地位,以普通学员报名来院听讲,使我大为惊讶,这在国外并不稀罕,但在论资排辈的敝中华却极为难得。这使我暗自佩服,认为颇值自己学习。另外,还记得1986年一次与梁漱溟赴院,往返同车,梁在车上对我说,《光明日报》记者将他所说的“孔颜乐处”竟误记为“苦言乐处”发表了,颇为不满和恼怒,认为有损他的思想和声誉。后来又听说,他对《人民日报》报道中将他的名字置于冯友兰之后(见该报道)也很不高兴。冯比梁只小两岁,却是梁的学生,资历、操守也不如梁。梁素律己甚严,当时我想,即使圣人也难免有脾气啊,其实何必如此认真,这等小事,一笑置之可也。

我一直尊敬梁先生,当时他可以上台讲演,他那念念不忘的出书却仍大不易,恐怕要八十年代中期才入佳境。1982年夏威夷召开的国际朱子大会,邀请了他和冯友兰,那时允许冯却不许梁出国与会,其实,梁是颇想去的。当时大家因怕犯政治错误,对他总有点敬而远之的味道。记得一次北海聚餐,我特意找他合影时,一些人都面露惊讶,但很快便有好几个年轻人也上来和他一一合影了,此情此景此意,今日读者大概是很难理解了。

谈及北海与书院,我记得在北海仿膳请饭甚多,当然都在房间里。只一次很特殊,在对岸临水的五龙亭上,大概也是1986年,波光湖影,夕阳西下,大家围坐一、二圆桌,汤、庞好像都在场,反正孙长江兄是参加了的,李中华、魏常海诸兄当然也在。记得孙与王守常、鲁军等和我闹得最后,相互用碗赌白酒,一口干。不记得这次是否宴请傅伟勋兄,如傅在就更热闹了。当时真乃大好年月,痛饮畅叙,豪谈闊论,意气如虹,弄得相当之久,月上树梢方散。这次,我也喝得太多,醉醺醺地回家了。

这个“北海五龙亭上饮”早已消失得无影无踪,却令我多次想起,并与陈与义的一首词总联在一起:“忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里,吹笛到天明。 二十余年如一梦,此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事,渔唱起三更。”

“忆昔午桥桥上饮”变成“忆昔五龙亭上饮”,虽没有杏花、吹笛和天明,但也闹得明月来相照了。而且,已不是“二十余年”,而是“三十余年”了。“古今多少事”也一一过去,汤、庞和伟勋也已远去,确实是“此身虽在堪惊”。何况“此身”竟长留异域他乡,根本没有什么“三更渔唱”之类的中国话语,更没有那种豪饮狂谈了。时日如流,只不知当时年轻的守常诸位还能记起这些如烟似梦的琐细往事否?

附:改纂陈词,留作纪念:“忆昔五龙亭上饮,座中多是豪英,波光湖影去无声,笑谈狂饮里,新月又微明。 三十余年如一梦,此身虽在堪惊,闲从小院赏初晴,古今多少事,不随时序更。”