读史者率以宋祖“杯酒释兵权”为不动声色而措天下之安a,此鄙见也。守信数人若果不可制b,岂数言委曲规讽所能罢其典兵者c?彼时宋主英勇固出数人之上,操纵由己,消患未然。守信诸人方承命不暇,又何敢有异议乎?史家无卓识,徒于杯酒诡辞处炫奇d,以为秘计神谋,而不于宋主英断勇为处着眼,而后世遂以为是妙策独出。吁!可笑矣!

艺祖平时尝言“帝王自有天命”e,且笑周世宗杀方面大耳之非f,居然豁达大度者。乃芥蒂未忘,疑黄袍之复加,恐剧镇之难制,且不以正道消祸于未然,徒以杯酒诡辞释兵权,罢藩镇,岂笃于信天而明于为政者耶?(《评鉴阐要》卷七)

注释:

a 宋祖:即宋太祖赵匡胤,北宋的开国皇帝。

b 守信:即北宋开国大将石守信。后周时官至义成军节度使,与赵匡胤相亲厚。宋初参加平定潞州、扬州等战役。后由赵匡胤授意,与王审琦、高怀德等自请解除兵权。

c 委曲规讽:以委婉的言词进行规劝。委曲,婉转、委婉。讽,以委婉的言词暗示、劝告。

d 诡辞:怪诞不实之言。

e 艺祖:宋朝人对宋太祖赵匡胤的称呼,后世从宋人之俗,亦称赵匡胤为艺祖。

f 周世宗:即后周皇帝柴荣。在位期间,柴荣改革政治、整顿军事,奖励生产;又北攻契丹,收复莫、瀛、易三州,这些措施为北宋统一奠定了基础。

大意:

读史的人大多认为宋太祖“杯酒释兵权”是不动声色而置天下于安定,这是鄙陋之见。石守信等人倘若果真不可节制,难道用几句委婉规劝的话就能够撤销他们的典领禁军之权吗?当时宋太祖英武神勇原本超出这几人之上,如何操纵此事完全决定于他自己,因此可以消除后患于未然。石守信等人只能承受命令无暇他顾,又怎么敢有异议呢!史家没有卓越的见识,只专注于杯酒之间的诡辩之辞来夸耀此事的奇特,还认为这是一种秘计神谋,却不从宋太祖英明决断、勇敢有为处着眼,而后世之人于是也认为这是宋太祖所想出的独特的妙策。唉!实在是可

笑啊!

宋太祖平时经常说“帝王自有天命”,并且嘲笑周世宗杀死长得方面大耳的人的错误,俨然是一位豁达大度之人。然而他念念不忘旧事,怀疑黄袍加身之事会重演,害怕强大方镇的主帅难以节制,而且不用正道来消除祸患于未然,只是用宴会饮酒、诡辩之辞来解除兵权、罢黜藩镇,怎么能算得上是一个笃信天命而且明白为政之道的人呢?

【解读】

北宋太祖赵匡胤“杯酒释兵权”的故事为后人所熟知,主旨是说赵匡胤不费吹灰之力,觥筹间就让石守信等握有重兵的将领主动交出了兵权,解除了自己的忧虑和后患。后世有不少谋略书籍,如明人樊玉冲的《智品》、孙能传的《益智编》等,都把这个故事列为智谋的典范,推崇有加。然而,对于这一事件,清代乾隆皇帝却有着不同的看法。他认为顺利解除大将的兵权不在于酒杯间的“诡辞”,而在于赵匡胤的果敢、决断,以及随着自己实力的扩充而形成的众星拱月的形势,这也是他高于五代亡国之君的地方。此外,乾隆皇帝还一针见血地批评赵匡胤解除兵权的方法是不用正道,并非真正懂得为政之道。乾隆皇帝的观点对后人不无启发。身为领导者,应当具备英明决断、勇敢有为等基本素质,同时要加强自我修养、正确处理人际关系、恪守职业道德、公正公平地对待人和事,从而提高自己的威信和领导力。这才是率领团队取得成功的关键。

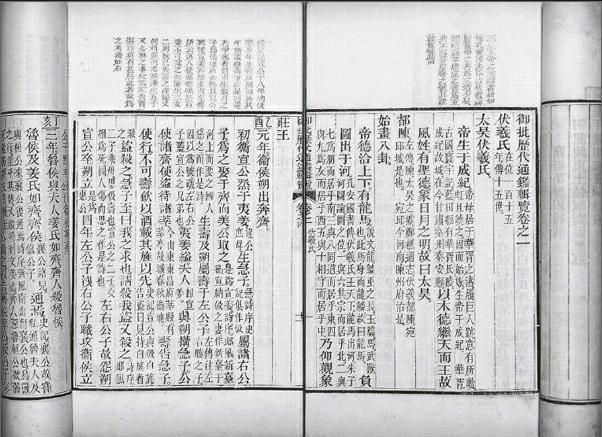

提及《评鉴阐要》,要先介绍《御批历代通鉴辑览》一书。此书是在乾隆帝亲自参与和裁断下,由清朝官方纂修的一部大型纲目体编年通史。全书共120卷,记事上起伏羲氏,下迄明亡,为中国古代史籍中记事时间最长的一部史书。始修于乾隆二十四年(1759),正式告成于乾隆三十三年(1768)正月。从体例上看,全书由正文和乾隆帝的批语(简称“御批”)两部分构成,其中“御批”共有1900余条,内容涵盖广泛,举凡政治、经济、军事、文化诸方面无所不包,观点不无创见。乾隆三十六年(1771),《四库全书》馆臣又奉乾隆帝敕谕,精选《御批历代通鉴辑览》中的778条“御批”而另成一书,定名为《评鉴阐要》,收入《四库全书》史评类。《评鉴阐要》共十二卷,其所收录的“御批”是《御批历代通鉴辑览》1900余条批语的精华

所在。(高希)