关键词:贺兰山岩画 巫 表现手法

贺兰山岩画历史悠久、数量繁多,记载了大量的动物、类人首、狩猎、放牧、战争、舞蹈、劳动、祭祀等图形和场面,其视觉图像的内容呈现出中国古代北方少数民族生存生活的历史画面,也在一定程度上反映了当地远古先民对于大自然、图腾的无限崇拜。贺兰山岩画是图腾物化的载体,它将大自然人格化。认为万事万物皆有灵性,并最终将大自然神化。

一、贺兰山岩画中的“巫”

在远古社会,全世界包括亚洲在内的很多地区都流行原始宗教——萨满教,几乎所有的人都相信“万物有灵”,巫术文化无处不在。《国语·周语》记载,在远古时代,“民神杂糅……夫人作享,家为巫史”。据说当时人人都可以和神沟通,家家都有男觋女巫。在原始思维主导人类认识世界的时代,巫术是人们对付未知世界,希望控制事物发生、发展和结果的一种行为方式。于是,日常生活中所遇到的一切麻烦事,一切与人类物质生活、精神生活有关而又解决不了的问题,都能在巫术活动中得到“解决”。一切未知的、神秘的事物,都可以在巫师那里得到“合理”的解释。而氏族部落中的职业巫师,则是人们认为最具有特殊秉性和异常才智的人物。他们能够“通天地,近鬼神,传达神灵的旨意”,专门负责部落的祭祀、祝祷、占卜、治病(驱疫疠)等通鬼神的活動。

二、“巫”的艺术形象

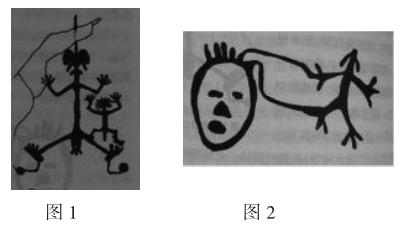

在贺兰山贺兰口岩画密集区,有一幅著名的“巫”岩画(图1)。

这幅表现巫觋形象的岩画,用两只很大的眼睛表示头颅,用脊骨表示人体。两只胳膊呈曲肢状,开叉的下肢中间,有一个较为特殊的女阴符号。双手和双脚的刻画非常写实,尤其是双脚,形象极为逼真。在两脚腕上,各磨刻有条形似脚链的弯曲线段,在线段刻槽的端头,联系着一个圆圆的坑穴,非常像一只小铃铛,很容易让人想到现代巫婆“跳大神”时所戴的脚铃。尤其特殊的是,这个女巫的头部正中央,也就是左右两个卵形大眼睛中间,磨刻着一条向上的竖线,像是插在头顶上的“天线”。整个人物造型奇特,形象诡秘怪异。在其右侧,是一个有同样姿态的小型人物岩画,体高约为右侧人物岩画的三分之一。所不同的是,这具小人体岩画以浓浓的毛发代表头部,没有五官,胯下有男根,是一个男巫,即觋的形象。这幅“巫”岩画是上古氏族部落巫师自我意识的体现,是对“巫”的特殊秉性和非常才智的张扬。女巫脚系铃铛,是在表明其特殊身份“我是巫”;手舞足蹈的体态动作,是要表现其职业特点——“以舞降神”。以眼代头,是要窥视众生;头插“天线”,意在通天通神。

贺兰口岩画保护区内,还有一些“巫”形象的岩画比较特殊,通体凿磨,形如剪影,没有五官,头部长耳下垂,手脚均为三叉,与鸟爪相似。把“巫”的手脚表现为鸟足形,是一个与飞翝有联系的、可以上天的暗示。在整个贺兰口岩画区域内,这样的人物图形一共发现5个,且都与巫术活动有关。

其中有一幅“巫若画”最能体现巫文化的特点。这幅岩画(图2)分布在沟口北壁东缘,由一个人面像和一个巫组成,人面像在左,巫在右,构成一个独立的画面。人面像很写实,头顶上有短发,与我们常见的崇拜类人面像不同,表现的应是一个人。巫体形象为双腿叉开,双臂平举微垂,是较为典型的巫舞造型。在其鸟足形的右手和右脚上,各有一条刻线与人面像头部相连,暗喻其可升天近神。鸟爪形的手足与人面像之间的两条连接线段,是巫师作法的传线,具有会意功能,类似后世气功师的气功传导线。巫师一举手,一投足,便将“神力”传达到人的头脑里。在这里,巫师把自身的“能力”偷换成神灵的“神力”,把他的愿望、他的作为,标榜为神的意志、神的旨意。

三、结语

贺兰山岩画中的巫师形象,表现了人(巫师)的自我意识的觉醒。巫师在创作自己的形象时,往往以一种肯定自我的方式把自己装扮成与神打交道、与凡人不一样的怪模样。巫师作法的岩画则是对巫师本人所具备的特殊秉性和异常才智的有意张扬,是自我觉醒的一种表现形式,这在很大程度上反映了早期人类希望借助超自然力实现自身价值的一种良好愿望。

参考文献:

[1]许成.贺兰山岩画的发现保护及学术地位[J].宁夏社会科学,2000(06).

[2]贺吉德,丁玉芳.贺兰山岩画百题[M].银川:阳光出版社,2012.

(作者简介:吴杰,女,宁夏大学美术学院研究生在读,研究方向:美术学)(责任编辑 刘月娇)