四十一年后,我去寻访一条路,却看到路已被草活埋。

那些草,像旗开得胜的复仇者刚刚历经一场庆功的盛宴那般,一副烂醉如泥的狂傲姿态,睥睨着我,摇头晃脑,得意扬扬。

我步入草中,仿佛一个不受欢迎的入侵者,很快就遭到草的围追堵截——它们绊我的脚,缠我的腿,牵我的襟,甚至得寸进尺地用尖利的针刺,将我的手臂硬生生地划伤。

这条不复存在的小路,原本就无名无姓,像鸡肠一样窄细,像草绳一样蜷缩,却将一座塬与一洼盆地之间的阻隔打通,让两者不再咫尺天涯。盆地属于锦阳川的上游,但此处川地的地势颇为特别,在土塬的包剿下,其状很像一口用来杀猪的大锅。凹陷的锅底里,一条河流翻卷着细浪,在鹅卵石间汩汩流淌,将并不怎么宽阔的地域,像撕扯一张烙饼那样地切割成两片:河东,盘踞着一家规模不小的航空研究所;河西,则被一片修筑铁路的工棚和一个修建水利的工地瓜分。

路是自作多情的村庄献给盆地的热吻,带有明显的攀附企图。盆地里的单位,皆从遥远的地方空降而至,面目洋气,且自成体系,对土头土脸的村庄,懒得瞥一眼。但村庄虽蹲坐于地势的高处,却深知在层级化的系统里,自己不过是位居社会末梢神经的脚趾而已,属于真正的低端,于是在郁郁寡欢的自卑中,对深陷低洼的单位,不敢轻蔑地俯瞰,唯有羡慕地仰望。在嗷嗷待哺的村民眼里,这些单位犹若继母鼓胀的母乳,无论继母何等的嫌弃和排斥自己,但只要能逮住机会偷吮一口其遗落的奶汁,就甚觉甜蜜和幸福。甚至,哪怕跪在其膝下,讨到一个发霉的馒头、一钵残余的剩饭、一片从牙缝里剔除的菜叶,也会心满意足。尊严,只存在于酒足饭饱的人中间,而饥肠辘辘的人,最为迫切的是活着,活下去,哪里还能顾得上脸面?尊严之于他们,太过奢侈。于是锅炉里吐出的炭灰,扔在河滩里的破砖,埋在垃圾里的烂衣等,都会化为令村民眼馋的肥肉,从而受到争抢。赤贫,会让一切都化为财富:一根短细的柴棍、一段生锈的铁丝、一块肮脏的布片等,都有人捡拾,并被视若珍宝。

路的上半段,为村民一镢一锨所开辟,宽宽的,即使两辆架子车错身而过,也不会发生剐蹭;但路的下半段,也就是最为险要、接近坡底的部分,却纯粹源自众多人一脚一脚的踩踏。老实巴交的农民,也许目不识丁,但脑袋绝非铁球石锤,而是既聪慧又不乏经验。他们总是在貌似无路的地方,仅依靠目测,就能寻找到下脚之处。

一双脚踩过,另一双脚尾随,无数的脚印叠加,路的面目便清晰显现。这条仅一尺宽的羊肠小道,牛走过,羊走过,砍柴的背着柴捆走过,捡煤渣的挑着盛满煤渣的藤条笼走过,买酱醋的拎着灌满酱醋的瓶子走过,卖鸡蛋的挎着鸡蛋篮子走过……而我,刚从懵懂中睁开眼来,就已品尝到口中无食身上无衣的滋味,并深谙自己活着的头等大事,就是以一己的孱弱之力,与狰狞的贫穷博弈,以使父母紧锁的眉头得以微微舒展。我放羊、割草、砍柴、捡煤渣,出售自产的鸡蛋和柿子,难免要在这条路上上上下下。坚硬的路,尽管被我的一滴滴汗珠浇湿,但在我的心里,却形同伙伴,既陪伴着我童年的寂寞时光,也孵化着我翩翩欲飞的彩色幻梦——我的梦想,就是能和盆地里那些端着国家饭碗的人一样,穿着洋布,留着洋头,说着洋话,吃着白馒头和炒鸡蛋。

然而现在,当我早已过上梦寐以求的生活,远足归来,想要再次与这条路重叙旧情重温旧梦时,却发现路早已被草野蛮占领。也许在草的眼里,路的地盘,原本就是它们的领地,只是后来不幸沦陷,被习惯于贪吃多占的人霸占,受人脚的统治和奴役,才使它们不得不忍痛割爱。而今,脚弃路而去,它们收复失地理所当然。

草是大地最初的主角,比之它们,人不过是姗姗来迟的异乡客。然而客人并不客气,很快就反客为主,将主角沦为了被支配者。久而久之,人与草,形成了一种奇特的关系,既共生共荣又不共戴天。草是清心寡欲的,对人无欲无求,但人对草木,却远非这等仁慈。人受功利目的的驱使,常以个人的好恶,对草予取予弃。需要草美化自己的居住环境,或想让草为自己输送氧气时,就对草怜爱有加;但草若影响到庄稼的生长或有碍自己行路,就用锄头或镢头,毫不留情地将其锄掉或挖掉。草无罪,却前赴后继地被执行着死刑,这是草自古而今永远都无法挣脱的宿命。草比起动物来,更为无辜,亦更为无助。某些动物或许还曾祸害过人,比如偷食人的粮食,偷啃人的青苗,甚至恃强凌弱,将人饲养的鸡羊活活地咬死。动物的优势,在于或长有腿脚,或长有翅膀,一遇危险,就能凌空远去,或撒腿逃生。然而草却无腿无翅,在挥舞的镰刀面前,只能任其屠戮。它们的惊惧,它们的痛哭,它们的疼痛,人既无以察觉,也无以在乎。人间的冤案比比皆是,但比起草来,就数量而论,顶多只能算是九牛一毛。那些被割头或被刨根的草,有的趁其嫩绿,化为牛羊嘴里咀嚼的美味佳肴;有的经晾晒风干,化为炕洞或灶膛里熊熊燃烧的火焰。

好在草的家族人丁兴旺,繁殖能力极强,亦极具生命的韧劲,镰刀割也好,野火燒也罢,只要根系尚存,心魂未死,且雨水充沛,过不了太多日子,它们就又会复活,从地缝里探出纤细的幼芽。

人爱怜野草,只是冠冕堂皇的说辞;人利用野草,才是精神的实质。

草普遍都很温驯,但也有例外。比如枣刺之类,就属于草中脾气暴躁的角色。枣刺也有可能掉头断腰,但它在牺牲之前,至少还保持着抗拒和反击的悲壮姿态。它们不会乖乖地交出自己,而是执意要将砍柴者的皮肤刺破,给他们赐一道疤痕留作纪念。除却枣刺,荆棘也非善茬。荆棘的枝条,张牙舞爪,想要割下它们,既要把镰刃磨得锋利,又要颇费一番气力。

瘦骨伶仃的草一旦聚集起来,便像一呼百应的起义军那样,能量不可低估,足以把一条既成的道路予以毁灭。此时,这条昔日的小路,已变为草撒泼的欢乐谷。那些未经修剪的草,像未曾教化的野兽,呈现出一副肆无忌惮的模样,想怎么疯长就怎么疯长,想怎么横七竖八就怎么横七竖八。它们或直立,或歪斜,或花枝招展,或手舞足蹈,整个情状,像是在歌唱,在联欢,在舞蹈,甚至是在燃烧。草的火焰是绿色的,在斜阳的抚摸下,那腾跃的火焰与迷蒙的光晕交相辉映,似乎能灼人之目、伤人之肤。

在割草和放羊中长大的我,忆往昔,曾天天与草缠斗不休,草既是我的朋友,又是我的猎物。一瞥见草,我就欣喜不已,接着就挥舞镰刀朝它扑去。草之于我,仿佛鳏夫眼中风姿绰约的风尘女子,仿佛图谋篡位的野心家眼里的龙椅玉玺。凡人皆有欲望,征战者的欲望,是征服三千里江山;乞丐的欲望,是讨得一碗剩饭;而对于我这样一个割草者而言,其欲望,则是对一撮撮草或一株株草的狂热逐猎。因为爱,我能叫出很多种草的名字,也能知道哪种草可以食用,哪种草可以止血,哪种草可以入药,哪种草含有剧毒;同样也因为爱,我才像捕快追缉逃犯那样,漫山遍野地寻踪着草,不漏过草的任何蛛丝马迹。那时候的黄土高坡,一眼望去,比秃子的头顶还要寸草不生。但究其本相,可以肯定的是,荒凉并非源于大自然的悭吝,而要归因于人为的破坏。草还来不及伸展腰肢,或已被悉数剿灭,山坡岂有不荒之理?即使草中的那些漏网之鱼,也在和割草者捉起了迷藏,或晃悠于险要的悬崖半壁,让人够不着;或縮身于不被人留意的某个幽暗角落,让人找不见。唯有如此,它们才得以保全性命。而我们这些草的屠夫,像行刑队那样,结伙出发,为猎取到它们,时常不畏山高路远,跋涉七八里,才不至于空手而归。近处的草,无论它们是栖于地畔,还是长于路旁,甚或是匍匐于坡地沟壑,只要一露头,就会被眼尖手快的人抢先一步割去。人烟稀少的蛮荒之地,反倒成了草的避难之所。这些草,像幸存者那样暗自窃喜,也像幸存者那样惊魂未定。当一双双流着涎水的目光,一旦盯上它们的时候,它们恐怕就在劫难逃。用粗绳将草捆牢,弯着腰,背着一捆湿草回家,爬坡下沟,汗水浸透衣衫,上气不接下气。这样的差事,之于矮瘦的身体,如何不是一场苦役?

人折磨草,草也折磨人。

那么,人为何要和草过意不去,乃至于要把心纯如水的少年,沦为刽子手呢?答案无他,皆因为贫穷。贫穷,不仅是一种物质的短缺,更是一种精神的蛮荒,二者交媾,极易孕育出暴力。很大一部分暴力,都是贫穷生养的儿子。暴力侵害的对象,既有植物也有动物,更有人。而人中,无疑也包括暴力实施者自己——那些因贫而杀人越货、打家劫舍,又因此类恶行而坐牢者;那些因贫而夫妻反目,又因反目而相互残杀者;那些因贫而卖血,又因卖血而染病者……无一不以暴力开演,悲剧收场。贫瘠的土壤,长不出茁壮的庄稼;贫瘠的心田,孕育不出温良的人性。

那个年月,尝一口鸡蛋,吃一个白面馒头,撑一把雨伞,都能成为可望而不可即的奢望。耕地靠牛,点灯靠油,交通靠走,通信靠吼,饮水靠肩挑,烧火靠柴草,做饭靠拉风箱,穿衣靠纺线织布,买食盐买煤油有赖于母鸡下蛋……绝大部分的人仅仅为了活着,就已拼尽全力,气喘吁吁得自顾不暇,哪还顾得上草之痛痒?

人富裕了,草就有了活路;人有大道可走,就抛弃了斜径。唯有富足,人才会对该宽恕的予以宽恕,对该放弃的予以放弃。富足,不仅人能从中获益,也能普惠万物,包括惠及于草。曾经被人拼抢与追杀的草,而今仿佛年老色衰的妃子,遭到无情的冷落和抛弃,再也无人为将其揽入怀抱而殚精竭虑了。失宠,之于妃子,或许是一种难以承受的心理煎熬;但之于草,何尝不是一种宠幸?没有了性命之忧,在安全无虞的祥和氛围里自由自在地生长,沐浴阳光的爱抚,享受月光的清辉,吮吸天降的甘霖,与野蜂嬉戏,与蝴蝶调情,这等千年难遇的幸福,估计草即使酣眠,半夜都会高兴得笑醒。草的确在微笑,甚至在狂笑。每到春天,满坡的野花,就是草心花怒放的精神写真,也是草喜形于色的灿烂笑容。

此时我面前的草,有的长得没过人的头顶,有的长得与人比肩,有的长得越过人的裤腰。就连最低矮的,也能将人的脚面埋没。令人惊异的是,草们完全摆出一副放浪形骸的架势,无拘无束而又随心所欲。它们大概很喜欢凑热闹,既交头接耳,又勾肩搭背,像密织的罗网那样,将这条路予以彻底封堵,也将踏入其中的我予以重重围困。

我的家乡,坐落于高高的塬畔,距离我站立的位置,用村民的话说,仅有“一镢把”长。但我想沿着这条旧路顺坡而上地回村,受之于草的胡搅蛮缠,已无可能。草大概是用这种方式,对我曾对它们犯下的罪孽,进行清算和复仇。村庄在塬上,我在塬下,彼此望得见,却难以握手。

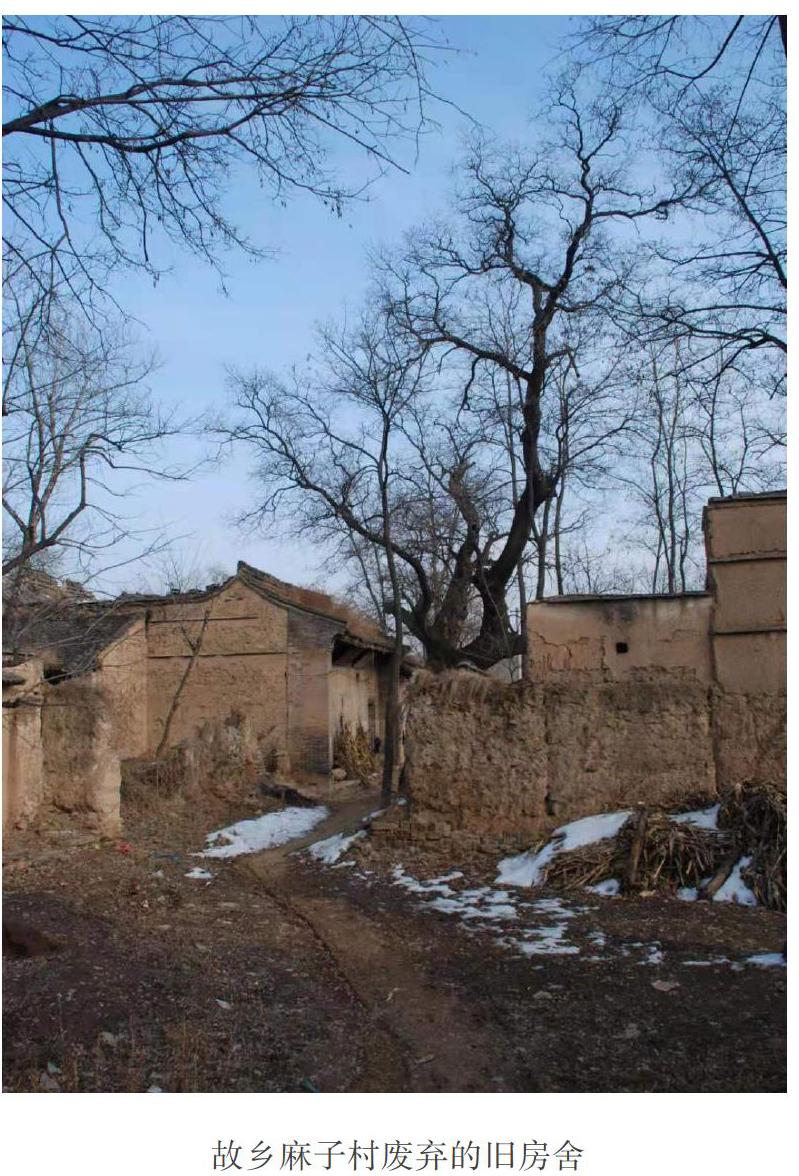

我出生的村庄,有一个常遭人误解的名字,曰麻子村。麻子村,像我剔除不掉的胎记那般,不止一次地出现在我的简历中和文字里,从而引发诸多不明就里者的疑惑和歧解。望文生义,一些人联想到人脸上的麻子,以为村里的人,个个脸上星光点点;一些人更是对其作延伸解读,竟将麻子村与麻风病混淆,以为村庄就是一个麻风病村。但实际情况则是,麻子村村名的来历,与代代因袭的种植麻子有关。麻子是一种植物,体型颇像高粱,但个头比高粱还要略高,枝杆的颜色也不像高粱那样绿中带红,而是灰中泛白。人种植麻子,皆因麻子浑身是宝,可为我所用:从枝杆上扯下一绺绺的麻丝,搓成绳,叫麻绳;织成布,叫麻布;从麻子的顶端,摔打出一颗颗活蹦乱跳的灰色籽粒,炒熟后,可当作零食来吃——尤其是那些馋嘴的妇女,把麻子一粒粒扔进嘴里,咬得咯嘣咯嘣地响,一番咀嚼之后,于无知无觉中,油汁就顺着她的嘴角溢流而出。当然,把麻子粒当瓜子来吃,仅为麻子粒节外生枝的用途,而它真正的去处,则是被送往油坊,压榨成麻油,用于炒菜或点灯。在不通电的年份,正是那不起眼的麻油,将一个个黑灯瞎火的陋室或寒窑点亮。

麻子村置身于一面塬上,与两个村庄为邻。塬面尽管算不上多么平坦,但起伏较为和缓。村庄的东侧,像牛舌头一样地伸出一道窄长的小塬,谓之曰东嘴。东嘴继续朝东,是一面徐徐沉降的宽幅坡面。坡面像一头枯瘦的卧牛,嶙峋的肋骨清晰可见。左边一道深沟,右边一条深沟,夹击和剥蚀着坡地,致使塬畔参差不齐。很多人一提起黄土高原,脑际都会不由自主地浮现出“干旱”二字,却不知黄土高坡上那些纵横交错的干裂沟壑,恰是由持续降落的雨水冲刷而成的。像蛋卷一样酥松的黄土,雨水一泡就发软,一冲就成沟。先是一道道的浅沟,后因水往低处流的惯性,历经千年万年的反复荡涤,就变成了一条条无法跨越的深沟。于是原本浑然一体的塬面,像西瓜炸裂那般不复完整。

从塬顶到坡底,沿着这条已被草吞没的小路行走,用脚丈量,至多不超过五千步。半坡腰,南北坐向横着两样与村庄极不搭调的物事:一是一条铁路,曰梅七线;一是一条水渠,曰桃曲坡水库引水工程。铁路的主要职能是运煤,即把地处深山腹地几座大型煤矿的煤炭,运往全国各地;当然,也兼顾运人。每天下午三四点钟,那趟从西安开出的客车,像没吃饱的懒汉那样,一副困乏疲倦的模样,走走停停,足足摇晃五六个小时后,才冒着一股黑烟,咣当咣当地从这里经过。如果土塬真的是一头身怀六甲的母牛,那巨大的声响,足以把母牛震得流产。

一座巨型大坝,把一条河流拦腰截断,聚合成绵延十余里的水面。于是原本沿着河床奔流的水,便像跃跃欲试的私奔者那样,被一条人工修筑的渠道勾引而去。县域的母亲河,因为一座水库和一条人工渠,就与本县离异,投向外县温柔的怀抱,去喂养那里的阡陌桑田。而那条河道,则干涸得冒烟,那些昔日隐身水下的鹅卵石,而今裸露着光溜溜的身体,仰面朝天地晒着太阳。

为铁路的贯通,坡地被削去了很大的一部分。修筑铁路的主體是铁路工人,但因村庄相距铁路太近,也难免要被卷入。很快,村里就领受到派发下来的任务:按人头计算,以家庭为单位,每个人,无论是吃奶的婴儿,还是瘫痪在炕的垂垂老者,都要贡献出一立方的碎石。碎石的大小,以核桃为参照物。所有能干活的男女,都被齐刷刷地动员了起来,一家一户地拉着架子车,披星戴月地到深山里拉运石头;接着购买回几把钉锤,一家人围在一起,坐在大门外的空地上,叮叮咚咚地敲打起来。把一块牛头似的石头,捣烂砸碎,远非想象得那么容易。天刚微亮,叮咚声就在村里的这头那端,遍地开花地响了起来,直至星星缀满天空,敲击声才渐次消停。黑夜显然是不宜砸石子的,没有灯光的照明,不长眼的石锤,在狠劲落下时,很容易出现偏差,将人的脚趾砸伤。

整整一个冬天,村里的老少,都是在加班加点地砸石子中度过的。很多人的手背,冻出一道道的裂口,经反复震动,甚至向外渗血,连吃饭,都握不住一双筷子;也有人为护手戴着手套,但那双手套,决然经不住反复磨蹭,三五天便糟烂不堪。

石子砸好,经丈量验收,被开进村里的卡车运走,一场砸石子的会战,总算告一个段落。

比起修铁路的浅尝辄止,村民对修水利的涉入,要深入许多。村里大部分青壮劳力,都背着铺盖,扛着镢锨,踏上奔往修水库的征程,一去就是大半年。一个十七八岁的小伙子,还把稚嫩的生命丢在了工地。小伙子的离世,带给他父母不可承受之悲。母亲扯着忽长忽短的嗓音,呼叫着他的乳名,天天在号哭,半年后两只眼睛就哭瞎了,其中一只眼睛,肿得像石榴一样,很是骇人;父亲绰号骡子,是个闷罐子,半哑一样一年到头很少发声,但儿子走后,他却突然变得像话痨一般地喋喋不休,逢人就夸儿子的种种优点,且像刚捡到一笔巨款那般地笑容可掬。但三年后一个晌午,谁也不曾料到,他竟悄无声息地跳沟而亡。

未赶往水库的少部分弱劳力,被安排在坡下,用架子车拉运石头。运石头,是以公社(乡镇)为单位,貌似各运各的,互不相扰,但时常就有械斗的传闻,被现场的目击者捎回村里,既化为村民口头的谈资,又化为他们心头的愁云——他们唯恐自己的家人被动地卷入而受到伤害,于是在家人临出门时,总是千叮咛万忠告,让其远离是非,若看到有拳头挥来或石头撇来,赶快像兔子一样地撒腿逃离。打架的起因,或是为争夺地盘,或是强势的一方耍横耍赖:去山后拉石头太累太慢,于是凭借着人多势众和人高马大,将弱势一方辛苦运来的石头,直接往自己的石堆里搬挪。弱势的一方免不了要反抗,一旦语言擦出火花,极有可能引发拳脚相向。后来,这样的武斗戏,随着一位武夫的挺身而出,戛然而止。这位武夫,正是我们村一位时值壮年的村民,绰号老虎。老虎的身板,仿佛一辆装甲车,结实得似乎炸药都不能将其炸开一条裂缝,加之他早年混迹于武馆,又在街道厮混许久,以一种打遍天下无敌手的神话传说,在一块区域内,俨然成为谁也不敢造次的厉害角色。公社的领导,对老虎既畏惧又轻蔑,不亲近他,也不招惹他,但看到自家人总受欺负,连石头堆都守不住,还在打架中老是吃亏,无奈之下,才俯下身子,以双倍的工分为诱饵,恳请老虎出山,寄望于用他的威仪来震慑蛇鼠。老虎裸着厚彪彪的上身来到现场,往石堆顶上高高地一站,面对那些朝这里张望的面孔,抡起一根刚从架子车上掰断的车辕,一番空中比画后,把胸腔拍得叭叭叭地响,高声吼道:认清楚,我是麻子村的老虎!从今往后,本公社的石头就归我看管,谁再敢来抢石头,小心我砸烂那驴日的狗头!然后他扔掉车辕,转身返回家中睡觉,再也不曾在工地现过身。但奇怪的是,自此以后,本公社的石堆,从未发生过被抢夺事件。村里人为此不无感慨:狼怕老虎鼠怕猫,一窝降一窝呢!

村里住满了从外县赶来修筑水利的农民工,连饲养室里都人满为患。一个六七百人的小村落,像洪水漫灌一样,一下子涌进来两千多个陌生的面孔,对村民生活造成的困扰,不难想象。村民对这些异乡人的到来,甚觉新鲜,又甚为慌张。慌张的是,尽管家家的日子都过得缺盐少醋,却还总是猜疑他人对自家的财物图谋不轨。他们盯防着每一个入住自家的异乡客,以提防他们的顺手牵羊。多年前一个弹棉花的操持着四川口音的中年男人,用一条纱巾和两颗水果糖,拐跑了村里的一个姑娘。这一事件,像悬挂于他们心头的警钟,时不时就重重地敲响。他们唯恐自己的闺女,喝了某个农民工递来的迷魂汤,旧剧重演,于是免不了要暗中盯梢——既要盯梢猎手,又要盯梢猎物。

我家里八口人,仅一个主窑洞和一个副窑洞,两个一大一小的土炕,自家人住起来本就十分拥挤,却不得不悉数接纳摊派而来的六个年轻女农民工。把那个既是磨坊又是饲养室的副窑洞的墙壁刷白,进行一番清理打扫,女农民工们就住了进去。女农民工早上披着星辰奔赴工地,黄昏时分才拖着疲惫的身躯返回。归来时,她们每个人的衣服、头发和脸庞,都土蒙蒙的,仿佛刚在土堆里打过滚似的。我母亲经常念叨说,出门的娃娃没人疼,于是每天赶在她们踏进家门之前,就已给她们烧热了土炕,烧足了开水。日复一日,她们便与我家人渐渐地熟悉起来。遇到雨天,她们原地休息,不出工。无所事事的她们,以串门来消磨时光,不是你来我的住处,就是我去你的住所,且男男女女地喧嚷不休嬉笑不止。有时他们也给主家帮忙,或帮着拉风箱,或帮着推石磨。在他们为邻居推磨时,立在一旁观看的我,知道了住在我家的小芹已经订婚,其未婚夫,就是此时替她推磨的大牛。大牛活生生一副牛的模样,身体蛮实,说话像牛的哞叫那样瓮声瓮气,并拖着长长的尾音。在一群说话像打机关枪的姑娘中间,无法招架语言的子弹活蹦乱跳的大牛,更是显得嘴笨舌短。那些揶揄他的言词,像乱飞的牛虻一样,叮咬得他奇痒无比,他却无计可施。憋了好半天,他才慢腾腾地抛出一句反击之语:看把你娃的舌头闪了!

小芹是女农民工中长相最为亮眼的一个,除却肤色白皙、五官精巧外,最为画龙点睛的,是她那双无比豁亮而生动的大眼睛,扑闪扑闪的,像放电一样,足以灼伤对视者的瞳仁。

如此漂亮的小芹,和憨里憨气的大牛,怎么看都不相匹配,又是如何订立终身的?对此好奇者甚众,却终究不明就里。但不善言辞的玲玲,突然冒出的一句话,一下子将谜底予以揭开:那是换亲换的。也就是说,大牛娶小芹为妻,那是有前提条件的,即大牛的妹妹,要嫁给小芹的哥哥。玲玲还说,大牛是她家的远房亲戚,小芹家答应这门婚事,也与大牛家不断借给她家粮食有关。小芹与大牛一经订婚,债便一笔勾销。

在六个女农民工中,玲玲显得较为特别。她性格孤僻,不大合群,当其他人挤在一起热热闹闹地说笑时,她总是独自一人躲在一边,脸像未蒸熟的包子一样,既颜色青黄,又簇成一团,一副苦大仇深的模样。母亲告诉我,玲玲是个孤儿,年幼时就丧失双亲,在婶婶家长大,没少遭受虐待。耳闻到玲玲的身世,母亲的眼角湿润,之后便对玲玲予以特殊对待,动辄就给玲玲的怀里塞一个红豆包子或一个煮熟的玉米棒子。甚至有一次,我看到母亲在为玲玲洗头梳头。不久母亲就告诉我们,玲玲执意要拜她为干妈,说自己从未感受过母爱,而我母亲之于她的点点滴滴,让她心里暖洋洋的同时,也总想哭……

水利修成了,修水利的走了;铁路通车了,修铁路的走了;就连那家航空研究所,也像改嫁的新娘,去往了更殷实的人家,不再在土塬的缝隙里與原配共度时艰了。于是昔日热气腾腾的这口土锅,而今冰锅冷灶,日渐生锈。更为核心的是,村里人在日子相对好转后,也开始挑三拣四起来,再也不会醉心于一笼炭灰、痴迷于一捆柴火、执着于一把嫩草。放羊娃、砍柴娃,要么像笼鸟一样地在教室里读书,要么像风一样地浪迹远方打工。日月在重塑着大地的容貌和气质,也在改变着人的生活景致和精神气象,当某条路不再被需要时,路的结局必然是遭人遗弃,从而变得荒废。草成为赢家,此时的草显得无比的幸福——草尽管对我充满敌意,但看到如我一样卑怯的它们,终于挺直了腰杆,得以安生,我也和它们一样地高兴。

【安黎,1962年生,原籍陕西耀州,现居西安,任职于《美文》杂志社。在国内外百余家报刊发表各类文学作品,累计六百余万字,出版有长篇小说《痉挛》《小人物》《时间的面孔》,长篇散文《石头发光的地方——回望耀州》《那些家长》,散文集《我是麻子村村民》《丑陋的牙齿》《耳旁的风》《别样的发现》等十余部。数十篇作品被《作家文摘》《青年文摘》《读者》《散文选刊》《散文·海外版》《杂文选刊》《中华文学选刊》等转载,有数十篇(部)作品被翻译成英文、日文、韩文、蒙古文、哈萨克文、藏文、维吾尔文等多种文字。获柳青文学奖、黄河文学奖、西部文学奖、西安文学奖、全国城市出版社优秀图书奖等。】

责任编辑 李路平