罗传锋 水族,1971年生于黔桂交界处的六寨镇。鲁迅文学院首届少数民族创作班学员,广西作家协会会员。现供职于南丹县委党校。

第一次听到独田这村名的时候,不免有点望文生义,以为那是一个只有一块田的地方。早些时候,也听吾隘镇的朋友提及,都说那是一块偏僻之地。曾在网上搜索过,而无所不能的互联网提供给我的,居然还是上个世纪六七十年代的信息,依旧把独田村划归罗富人民公社。就是这样僻壤小村中一个叫拉则的地方,冥冥之中,注定我和它要走到一起,此后,再也无法分割,说不清是我走进了拉则,还是拉则烙进了我的记忆里。

车沿着317省道行不到一小时,就到了吾隘镇政府的所在地,再顺河而下,就是去独田村的方向。猛然想起,其实我是去过独田的,只是,那是很多年前,且是夜半时分冒雨乘船前往的,难怪提到独田这村名时总感觉有些耳熟,而认真回想,却犹如盲人摸象。

不到二十公里的山路,车却颠簸了很长的时间。路在半山腰,蜿蜒如蛇,山脚下就是被称为壮族母亲河的红水河,河水在吾隘境内,几度曲折,在独田稍作停留后,流入东兰。独田就这样静卧在大山中,背靠大山,面朝河水,任凭岁月将其雕塑。

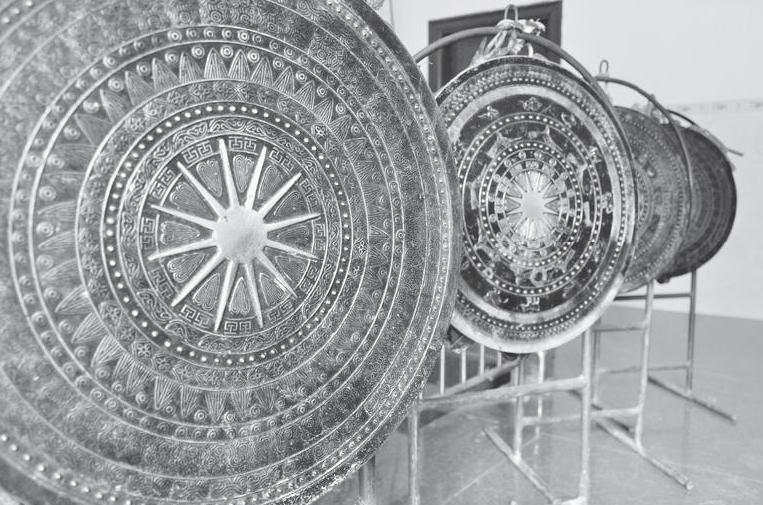

在村支书家里,我的目光一下就被一面铜鼓锁住,支书说这是他们每年在“蚂节”上要敲的鼓。这才想到,独田地处红水河流域,过“蚂节”也是传统之一。铜鼓上的云纹和图案,是壮族先民征服自然的场景再现,而铜鼓则铭记和蕴藏了历史的声音。轻抚鼓面,一下就可触及千百年前壮族先民的脉搏。铜鼓声响彻了四百多年,而独田,在贫瘠而厚重的土地里,也沉睡了四百多年。

站在徐徐的山风中,俯瞰拉仁古码头,那曾是南丹唯一的通商口岸,外来的物资和客商均汇聚于此,再由马帮经盐茶古道,运送至南丹、天峨。码头那棵古榕,依旧低垂着头,对河水述说着过往。

听到我说要去拉则,支书的脸色一下严肃了起来,说拉则就在他家背后的山上,但步行要四十分钟。一再追问,他才坦言,要上到拉则,除非越野车,而且是老司机。也不知哪来的勇气,我说连这点山路都征服不了,何言其他困难?支书于是欣然一同前往,当向导。一路上支书一直紧紧抓住车门把手,青筋可见,弄得我陡然增了几分紧张。说个故事吧,要不大家都太紧张,我对支书说。支书便开始说,几年前,拉则有人在广东打工出了车祸,人死了,广东警方来函,要死者家属前去处理,可此事一拖就是六年。那日,来了两个广东的交警,叫支书带他们上去。望了望挂在半山腰的拉则,他们选择步行。到了死者的家,见了连汉话都听不懂的死者母亲,再看看破败不堪的房屋,两人一言未发,各自从兜里掏出了一千元钱,塞到老人手里,转身离开。我看见他们的眼泪都快落下来了,支书说。像掐好时间似的,支书刚把故事说完,车也爬到了山路的尽头。

找个地方把车停好,又步行一小会,就到了我的联系户陆运三家。在他家门前,山风更烈。俯瞰,红水河宛如细带,眷恋地缠绕着大山的脚。平视,目力穷尽处层峦叠嶂,虽然近在咫尺,而那边已经属于东兰县。稍抬头,几朵浮云从山巅掠过,伸手可及。在云和河之间,错落着层层农田,如同登天的梯子。

陆运三把凳子搬到门口的空地上,坐定之后,我不想按部就班开展工作,而是递上一支烟,随意地找个话题,聊起了家常,所需的数据,尽在闲言絮语中娓娓道来。当他一下拿出两本户口簿的时候,我的心还是咯噔了一下,他说,家里人多,一本装不下。夫妻二人,四个孩子,兄长服刑,弟弟残疾,全家生活的重担落在了夫妻俩的肩头上。生活的残酷化为重负,压迫得这个比我年少五岁的壮族汉子,看上去比实际年龄要苍老许多。

门口空地边上有个猪圈,分为两间,其中一间里有两头猪。听到动静,把前蹄搭在栏门上,好奇地张望着。身躯甚为肥硕,看得出主人的精心喂养。另一间则空着。陆运三说,还想再养几头猪,可买不起猪崽了。

这是我第一次见到的拉则,离开那,一直到回了县城,此后很长的一段时间里,拉则的印象和陆运三的家境,烙在脑里,时常浮想在眼前,如影随形,挥之不散。

夏蝉声噪中,有一天接了陆运三的电话,他兴冲冲地说拿到产业扶持的资金了,自己补了点钱,一下买了四头猪崽,已经开始喂养了,还说按照我的叮嘱,把猪圈重新整理了一番。替他高兴之余,难免又增了些许担心。去年他就养过四头肥猪,都快长到两百斤了,一直在观望,是想等生猪价格稍稍上涨点再卖掉的。可没过几天,发现几头猪都不怎么爱吃潲了,赶紧联系镇里的屠夫,人家回复说,只能等天气好了才能开车上去。那几天,他不停在仰望着天,祈求着天晴,又一直俯视着山脚下的路口,期盼那出现来拉猪的车的影子。一个清晨,再也听不到猪的嗷嗷叫唤,一看,全死在了猪圈里。说这事的时候,他一个劲地仰着头,看着天,说自己命里倒霉。他奋力上仰着头,是不让泪水掉下。

很快,帮他申报的第二个扶持项目也得到了落实,接到电话通知后,他第一时间跑到了指定的养殖场领回了鸡苗,可不幸的事还是发生了。由于天气过于炎热,到家时,五十只鸡苗死去了几只。电话那头,他像个做错了事的大孩子一样。我也找不出半点责怪他的理由,安慰他说,实在不行,等到吾隘赶集的日子,我们再去买几只回去补。这次又叮嘱他把鸡笼修得紧实一点,不要让山鼠把鸡苗糟蹋了。

随着上拉则的次数不断增多,每次通话,他的话头也渐渐多了起来。一个晚上,他在电话里问我今天是不是去村里的小学了,今天是和单位的同事一起去村里开会了,没时间上拉则,就去学校看了他的四个孩子,把带去的文具给了孩子们。我是让老师帮找到的孩子,那老师还说,你这同志的记忆力真好,一下就能记住四个孩子的名字。陆运三说,那些孩子嘴巴笨,连声谢谢都不会讲的,我在这里谢谢你了,兄弟。那一刻,他说话也没了平日的顺畅,可那声“兄弟”我听得格外清晰,这是他第一次称我兄弟。

假期里,我再次上到拉则,孩子们见了我,不再躲避,虽然都还是怯生生的。那失明的老母亲也问,是党校的老师来了吧,操着壮语,可我听得懂。就连他弟弟也搬来了凳子,在我旁边坐下,尽管他什么也听不见。陆运三掏了电话,大声地对在地里干活的爱人说,罗哥来了,你回来做菜,我没空,我要和罗哥商量点事先。见我笑了,他说,你也懂壮话?那顿午饭,是我进到拉则后的第一顿“团圆饭”,之前每次都是他陪我吃,那四个孩子就在一旁咽着口水看,怎么招呼也只是看著父亲不敢入座。看得出他家还是很传统的,就如小时候我家一样。那顿饭我吃得格外的香,倒不是那天特别饿,而是我知道,他不再把我当成外人,至少在我老家那,是这样的。

有次在村里,村干部问我,你给陆运三下了什么药,他这么听你的话?以前这家伙可是个刺头。上次好多村民都来村里闹,说贫困户都可以在县城得房子什么的,他不但不问,还说要符合什么条件才得的,讲得头头是道。我笑了笑,对村干部说,我和他“打伙计”了。

时光如同山脚下的红水河水,无声地流淌着。转眼间,我就两次穿过了拉则的四季更替。

第二年中元节,我们桂西北叫“七月半”,也是当地壮族的一个大节日了。电话里一问,陆运三说他夫妻两个回到了家,昨天连夜赶回来的。我乍以为他们是回来过节的,而他说,是你叫我回来的,你忘记啦?你叫我回来送美妙去学校啊。这又才想起,他大女儿今年考上了镇里的初中,我曾经要求他女儿开学那天一定要送她到学校。

那天我又到了拉则,他妻子说他上山去砍竹子做扁担了,知道我到了,正从山上赶回来,一会就到。不到一支烟的工夫,陆运三也风尘仆仆地赶了回来,一放下肩头的一截大楠竹,擦了擦汗水,人未坐定,话匣子已经打开了。他指着竖在门口的两条扁担,说这次他要带五条扁担去武鸣,两条旧的,这截楠竹拿去,还可以做三条新的。见我眼中有些许不解,又说,那边的扁担经不得。原来他们去武鸣一带,帮人把香蕉从香蕉地挑到路边,每斤可得六分钱的报酬,为了能多挣点钱,他基本都是选大串的香蕉来挑,一串香蕉都百斤以上,一挑就两百多斤,一般的扁担自然承重不起。他妻子走过,说了一句,说前天陆运三一天就挑得了三百八十九块钱。打小数学就不好的我,还是能粗略地算出那天有多少重量的香蕉碾压过他那比我壮实不了多少的肩头,而且是在炎炎烈日之下。我的心又一次被他的生活的艰辛戳痛。

上次我的心被硬生生戳痛,是带他去镇里的信用社办理扶贫信贷的时候。那天帮他办完所有的手续,只要录入他的指纹就可以了。陆运三把在门口吸烟的我叫了进去,说有点小麻烦,进去一看,陆运三站在那,满脸的无奈和无辜。见我走过去的动作有些生猛,工作人员小声地解释说,是他的指纹录不进去,一个完整的指紋他都没有。这才想起陆运三和我说过,他起房子时借了附近村民的不少钱,他会建筑,所以别人盖房子的时候,他都会去,以工抵债,半年下来,两手早被砖头磨得面目全非了。没办法,最后,只得又跑回独田去,接来他的爱人,录她的指纹,这才把贷款手续办了下来。

接下来他说的,更如一块大石头,一直到现在,都还重重地压在我的心头。前几日气温飙升到三十八度,很多挑香蕉的都歇工避暑去了,也还有拼命的,他们夫妻俩就是,还有一队外地来的。结果一车香蕉刚装了两万斤,挑香蕉的就支撑不住了,一下就倒下了两个,其余人见状,和雇主说今天的工钱不要了,抬起同伴上医院去了。陆运三他们装完了一车,还去把那没装完的车给装了,还说是雇主主动加了工钱,他说那天他真的累得不想动了。这种艰辛我不仅感同身受,而且感觉清晰如昨。二十年前,在厂里,我们四个人装一个火车皮六十二吨的锌焙砂,当最后一袋锌焙砂扔到车上的时候,我们都趴在了地上,用冰凉的水泥地板给快要爆炸的身体降温,我感觉到了,一股热热的腥腥的甜甜的东西,涌到了喉头。

那年的中秋节,我也是在拉则过的。那天我改掉了一向大大咧咧的习惯,挑了不同口味的月饼。给老人买了牛奶,看着那佝偻的身影,总会让我想到我的外婆。给孩子买了水果,上次我来的时候,几个孩子爬上门口的野梨树上,摘下几个乒乓球大小硬如石头的梨子,还挑了挑,选了一个最大的,塞到我手上,让我心塞了许久。

那天,他第一次把我送到车边,还颇为自豪地对路人说,我伙计,来和我过节的。说的是和我老家相去甚远的壮语,可我听得懂,也听得出,那些话是发自肺腑。

很快到了年底,作为2019年的脱贫户,按脱贫程序,是需要户主回来参加脱贫评议且签字认可的。接了我的电话,他就从武鸣赶了回来。电话中我一直劝他坐班车回来,这样安全点,往返路费算我的,可他不肯,执意骑摩托车回来,一骑就是六个小时,我见到他时,他脸上写满了风尘和疲倦。

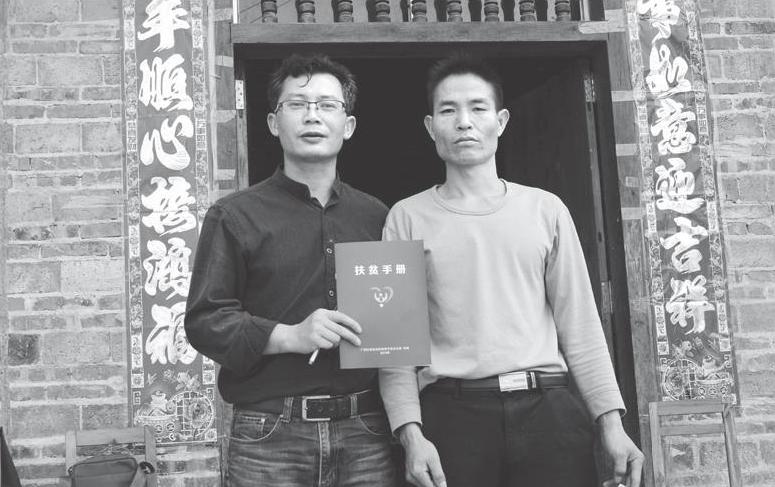

和他核算今年的收入的时候,他说你放心算,我今年一定能“过关”的。我说你知道“过关”的标准?他笑了,说,不就一个人超过三千多元嘛。他的态度让在场的人面面相觑,谁都担心联系户会找各种理由或借口,不认可我们帮他核算的收入,怕他们不签字。村干部说,看来,你真的“联系”到他心里去了。

再次送我们的时候,他突然沉默了起来,弄得我的脚步也沉重起来。我说,扶贫工作只是告一段落,我们一直是兄弟是伙计,以后有什么事,一样可以随时找我,空了带孩子去南丹认一下我的家门,还要记得转告孩子们,我许诺的谁得了“三好学生”就奖励一百元的“政策”长期有效一定兑现……

一直到同行的人都走远了,他说,再来支烟,就送你到这里了。点烟时,他的手在微微颤抖着。

我们还约定,等杀年猪的时候,我一定来,风雨无阻。

车到山脚的公路上,回头仰望,看不到来时的路。拉则,又隐在了暮雾中。

本以为,和拉则就此作别,没想到,到2019年8月时,一纸公文,我成了独田村的驻村工作队员。在村委那,把头仰至极限,就可以看到拉则背后的山头。而陆运三一家,在此前已举家搬迁到了县城。

我也常去他在异地安置点的新家,去的时候,大多无人在家。每次都会习惯性地打开他家的冰箱,看看,然后去附近的市场买回菜,放在冰箱中。陆运三在县内各地务工,很少回家,他那生于1981年的妻子,因为身份证上显示的出生日期为1973年,超过了所有企业招工的最低年限,在县城找不到工作,大多时间,还是回到拉则,照顾母亲和家里的农活。留在县城的,只有四个刚转学到县城读书的孩子。我买的菜,就是给孩子们准备的。

他家的钥匙,是刚搬到县城时陆运三给我的,说是方便我随时进去要扶贫手册和户口簿,还有存折,便于填报各种信息。其实,我也知道,他塞到我手里的,岂止是一把钥匙。

今年春节前,上到拉则,家里只有他那失明的老母亲,可她还是听得出是我来了。说陆运三夫妻两个都不在家,孩子们应该是去别人家玩去了。我说知道了,然后放轻了脚步,走到门前的空地那,坐在那块熟悉的大石头上,等待着。

听得马蹄声,知道他的弟弟运五回来了,等我转过头去,他已经把马拴好,跑到楼上躲了起来。我想,他一定先看见了我的两个同事。去年,他在地里烧土渣时不小心烧了别人家的山茶林,赔了不少钱,村里人还哄他说要抓他去坐牢,所以现在一见陌生人他就害怕得不行。他肯定知道坐牢是什么,因为他的二哥就在坐牢,至今都未刑满释放。

在楼上观望许久,他下楼,朝我走来,可眼睛一直在我同事身上来回闪躲。他连说带比画半天,见我一脸的茫然,急得跺了几下脚,噔噔地就走下山去,去村里找那四个孩子去了。

运五是残疾人,听力丧失,和人交流只说独田本地的壮语,而且只能靠看别人的口型来判断对方说的话,就算他听到,也不可能听得懂我说的壮语,更何况是看口型。只是,和我对视时,他的眼中没有了原来的那一丝恐惧,那丝恐惧在上次我带他去市里的医院做残疾鉴定时就已经消失了。

那是2017年的一个冬日,我一大早就赶到拉则,把运三、运五兄弟俩拉到县城,小憩,然后又往市里的医院赶去。一路还算顺利,但在做听力检测的时候,遇上了难题。不管运三如何比画,极力地要把检测的流程和要求比画清楚,可运五的眼里还是一片茫然,比他来的时候还茫然。再这样的话,我只能建议你们去南宁的医院做鉴定了!医生说这话的时候,满脸的严肃,眼里满是猜疑。他的眼神让已经在路上奔走了近五个小时的我,再也按捺不住心底那股禁锢多年的冲动。您的意思是我们三个在骗你,是吗?声音大得我自己都有点吃惊。在测试间里的兄弟两個也走了出来,运三一脸的无奈,运五一脸的恐慌,我满脸的通红,而医生一脸的淡定,说,这是你说的,不是我说的。见我和医生在吵架,运五怯怯地躲在运三的身后,紧紧地攥着兄长的衣角。额头已经渗出汗水的运三说,伙计,要不我们不做了,回去吧。不行,一定要做!我倔强地又往医生面前站了一步,却也只能摊着双手,什么也说不出来。许久,医生打破了僵局,说,你不是他家人吧,你和他们两个长得不太像。话语里的亲切让我平复了下来,我把来龙去脉说了。医生说,我们再想想办法。最后,办法还是想了出来,正常的测试是让受测者在独立的测试间内,双耳带上耳罩,医生通过仪器,往两个耳罩输出音频信号,逐渐提高功率,直到有了声音感应,受试者再举起左手或者右手,示意相应的耳朵有感应。医生采纳我的提议,采用单耳测试的办法,一次只给运五戴一只耳罩,如果有感应,他会有本能的反应的。看到坐在测试间里有些局促不安的运五,我心里一下也没有了底,问运三,真的听不见吗?运三说,真的,放炮都不会听见。又隔了许久,医生走了过来,说仪器的功率已经调到了最大,你兄弟的听力完全丧失。同时,又把递给我的单子收了回去,说,我带你们去找主任签字吧。

他的话,让我的心一下莫名地暖了起来,而那天最让我心暖的是,回程的途中吃饭的时候,运三说,看什么看,快吃你的饭。闻声抬头,我看到运五在看我,眼里没有一丝的陌生。面对我的目光,他笑了,这是两年来我第一次见他笑。

运五也到过县城的新家,可在那待不到半天,就闹着要回家放马,陆运三只得又把他送回拉则,而且是我开车把他送回来的。

给四个孩子发完“奖学金”,见我又掏出一个红包,运五一下就跑开,这次是从房头那直接朝山上跑去。

拉则人都说,我给运五的够多了。其实,我就是给他补办了身份证,带他到市医院做了鉴定,在县残联给他办了残疾证,让他享受了农村的低保和残疾“两补贴”。可每次面对他,或是想到他时,心里无法释怀,他的世界,不应只有拉则的青山绿水,不应只有放马。

很多时候,莫名地就牵挂起陆运三一家。在自给自足的农村,勤劳的他尚无法摆脱贫困的阴影,一下跃入生存竞争如此激烈和残酷的县城,他是否适应,又能支撑多久?我也曾问过他,你这条红水河的鱼进了大海,游得动吗?他沉默许久,接过我递给的烟,说,是鱼就得不停地游啊,不管在什么水里。

还好,半年来,在电话里听到他的声音中总是略带欣喜。说刚转到县城读书的二女儿考上了县城中学的民族班,说三女儿虽然从医院出来就走上考场还是考了全年级第二名,说他在大厂镇找到一个搭管架的大活,可以干到年底,说他的爱人可以安心在家照顾母亲,还有一百来只鸡……而此时,平时还算健谈的我,却在默默地听着,这种倾听,是另一种幸福。

还是会经常上到拉则,这是独田村的最高海拔点,坐在陆运三的老屋前,回忆第一次到拉则的场景,以及和拉则有关的种种,突然间,拉则,还有陆运三一家,忽而,离我渐行渐远;忽而,又那么近,近得触手可及。

原来,这小村,已经长在了我的心头。

责任编辑? ?韦 露