一

黑风川的东沿是沙枣沟,原本住这里的人都惧这黑风的梢子,下着冬暖夏凉的地窝子。窝口蒙着厚板,拿树胶沾就的枣木梁。若家中没个攒劲的男人,是得靠别家男人帮衬的,但沟上的人大多不分家。这些年,逢至北天山雪线上移,沟上冰消水暖,便有商客、镖客、驼客穿过黑风川东向的红山戈壁,麇集至此。往年食宿拥紧,确实不便。后来沙枣沟的人长了想,便联人在沟上葺起了一道四人厚的、十步长两人高的夯土墙,墙间镶了约莫60余年岁的白杨整木,树的干梢露出墙头丈许做成杆子,这杆端系了红翩翩的三段子绸子作幡,幡上未写只字点墨,夯墙下也未有个房间,只多挖了几间土窝子,但却成了荒原上唯一的一家驿站——黑风驿,为的是供给来去的过客喂牲口歇脚,也是引着生路的头客别误了路途,教戈壁的迷眼风繎了,皴成干瓜儿的异乡鬼。

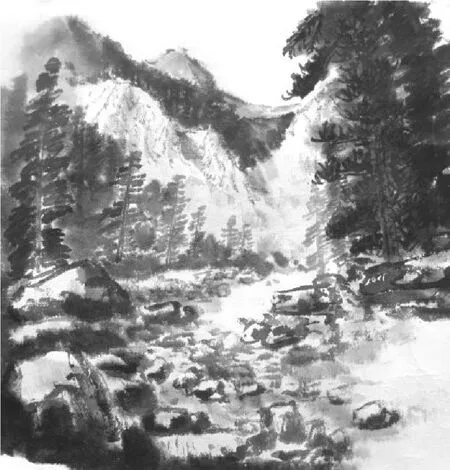

黑风驿走世了几代,这一代掌事是个回回,哈冬清,老祖宗们在这儿没留下刀刻在坟碑的祖籍,只晓得往东走便是祖上的脉,迥与这黑风川,迥与这无边无际只剩荒凉的西域,那是青山绿水、坳美峁秀的地方。这是哈冬清少时听老辈人啧啧咽口水的描绘。随着他年岁地草长,他对那些个雾飘飘的祖脉的憧憬已然是这黑风川里的碎石,卷进了罗布泊。他也从不艳羡那山肥水艳的地方,他自小便养下了这秃地的脾性,如两天不闻这戈壁的沙土气,不受这黑风川的风,撅腚沟子撇大条,听不上这黑风川的扫石声,总脸挂一副便秘挣劲的德行。

回回在囫囵的三十里黑风川只有哈冬清一户,沙枣沟也只十几户人家,又都人丁稀薄,倒是哈冬清落了双全,一儿一女。到黑风驿经营三年,哈冬清的丫头哈沙枣进了头红的年岁。在沙枣沟回回糅杂了不少他族的习俗,而在黑风川又单多了祖上留下的习俗。丫头上十八至春蹬马,单入黑风川,再集回回里年轻的青壮,入川寻找。这是土生土长的风婚的习俗,能从黑风川全身而退,活下的、才配得上黑风川的人,能从黑风川寻出媳妇的汉子也才配在黑风川播自个的种。

入春的黑风川,人鬼不活,除沙枣沟的人外没人进得去又能走得出。在哈冬清上五年的印记里,一次,国民党部队过黑风川,人马辎重从沙枣沟硬闯黑风川,毛影儿也未留下。驻鬼城的部队回寻倒查,在黑风川西沿阻了半年,后在黑风川南沿80里处寻着部队的散架的汽车脑袋,那许多人马则被黑风吃得渣儿没剩。打那后,国民党便在沙枣沟专设了指挥塔(观测站),用来观察黑风川,为部队提供行军资料。但驻扎在站上的官兵却没驻一年,因恶着黑风,上调的上调,溜逃的溜逃。塔就此荒废了一年,无人问津,塔内的瓶瓶罐罐、桌椅板凳,教沙枣沟的人搬得干净,后连带砌塔的土块也撬得一块不剩。一座军事塔,不消几天夷为平地。自那以后,几年来都鲜有部队从黑风川过。后来,听那些过往的商客带来的消息说,国民党从了墩上了经色壁口,大概是另辟路径,宁绕远也不愿走这仿似奔黄泉的黑风川。哈冬清有时想:这倒也好,军民自是互不相干,况且这孽障军一辈子不打这过,也是老天长了眼。这一来,过黑风川的也只剩了走马的商客、驼客和零星的马匪。来来往往,沙枣沟虽是个屁穿大的地界,人多时不算繁盛,倒也不乏热闹。

再说入春的黑风川,大部分过客不拣这个季节,在黑风川有个说法:黑风从春来,一来一年,但头风不过人,过了没人。哈冬清也便在这个春里,张罗起了女儿的婚事。沉浸一冬的沙枣沟才蔓延出热闹的魂气来。

二

乔克木的驼队从东边来,涉入300里库木塔格沙漠,尘漫漫的一字驼队,铃儿铃儿的驼铃疏懒地响了一路。行路的风尘写在每个驼客的嘴皮子上,已被风皴裂,掉脱了老皮,嫩红的皮肉见了血丝,但又被皴裂,干血挂着,不敢用舌头润,润了干裂得更没边了,婉然辟展的薄皮包子,舔了就能流下汤汁儿似的。

乔克木驼队过库木塔格沙漠是不得已的选择。辟展的官道设了国民党驻军的卡子,但凡过往的人畜,拦腰的“打头税”必不可少。况且,这类似的剥皮税已不对个别,听往来的商客说:别说雁过拔毛,就这辟展城里的也是“三日一剐”,活不得人。所以对于无人问津的库木塔格沙漠这条路而言,是唯奇险又安全的。

乔克木驼队的把式是玉素甫,这是他头次走货,却都是些布匹、干果和少量金银首饰,这和以往的皮筒子、麻袋子实货大相径庭。大概,这内里还有另一层意思,但他却真真猜不出。

开创乔克木驼队的人不是玉素甫,是他爸爸,自然是乔克木。在兵荒马乱的年景,走货是从死神手里捞金。防军、戒马匪外,神鬼似的沙漠狼和天灾也是死神爪牙的一支。驼队始建之初,是靠几个光膀子兄弟肝脑涂地的仗义,所营生的是驼客的正常买卖,是些皮货、雪莲花和雪鹿茸什么的。驼队在东疆,辟展、鲁克沁、火州和托克逊一带收货,再运到关中出货。这一来二往,乔克木所在的乡里少吃短喝的青壮也都随了他,他的驼客队伍渐渐壮大,多时则四五十号人三十匹骆驼、二十支老土筒子。乔克木的驼队显得风生水起,在关中叫头号的西域驼客则是乔克木。而那些个散驼队却几乎被人忽视掉,所贩货的价码也是被收货的一压再压,更甚者竟是乔克木驼队运来货物的一半还不如。

常话说:人身贴不得金子,因为成不了龙,做不得鳞片。

乔克木名头越发涨升,那些个眼球子里暴血、腚沟子后面捣棍的同行就有了歪想。驼队和驼队很少有睦邻的,自是吃一碗饭坐不得一桌,是天生的死敌。又都是些走南闯北的人,心肠石了,狠些的就更有剥皮挫骨还要喝髓的。不过也难怪,兵荒马乱的,顾得嘴,人这个称呼早就被抛到蒲昌海去了。

乔克木的堂家哥早乔克木干驼客这个行当,人本来安分老实,也有小七驼的队伍,来往的生意又只是短途,从火州周界倒货,在哈密出,赚的薄薄脚力和人力,收入囊中的钱却也对得起来路的风尘。在乔克木组建驼队之初,堂家哥是有一层顾虑的,倒不是顾虑小小的堂弟能有什么气候,只担心这憨弟满不知天高地厚,晓不得驼客勾当的血雨腥风,拉驼队岂是儿戏?当乔克木对他说出要拉驼队的事,他对乔克木的冲动露出小长辈的蔑笑,捋了捋髭须,拍着乔克木的肩膀说:你还是打好自己的馕吧!但乔克木却在短短的五年间令他刮目相看了。

熬红了眼球珠子的堂家哥,怎么也想不来这打馕的憨弟能把驼队弄得这样风生水起。他还暗自研打讯过,乔克木唯过人一点是他不跑二道贩子的生意,从货源收直接到终货商。堂家哥渐渐意识到威胁,尤令他丧眼的是在火州周界他那些老主顾,为他囤的货物越显得稀碎和劣质不堪。而在哈密收货的商家也渐渐抱怨乔克木断了他们中转的行当,吃“皮包”这碗子饭。说出这番话,自然为了压堂家哥的货价,压的去了脚力,单剩吃风尘的薄薄子钱。

堂家哥的老实安分并不是假的,但这种性格的人,总自我安慰自我调节又自我毁灭,一旦破不开心中的麻碎碎一般的繎缠结,想或做出的事又非常人所能及越的。跑了几十年走货的堂家哥,认识马贼红山嘴子。动用红山嘴子是他处于小长辈之心,想揽揽心野的堂弟,给一个小小的教训。他便找来心腹的驼客,递了一封给红山嘴子的夹着骆驼刺的信。西域山匪的道规,骆驼刺是要扎手的,意思明了得很:刺是要生生地剃掉的。

三

说来,堂哥认识红山嘴子是段荒唐的经历,他救过红山嘴子命。

三年前,盛马大战,西域东宛如一口开水翻滚的锅,驼客这档子生意几乎断绝,夜夜天空闪着炮弹的光流子。堂家哥从哈密游客嘴里得到粮价狼突的行市,人无险财不富,便咬牙跺脚,在第二天倾其所有在周边乡里收购了千把来斤的粮食,往哈密走走货。

往哈密的官道是万万不可行的,凭着经验往太阳走戈壁的僻径倒是安全。一路上,堂家哥的驼队晓行夜宿,甚至披星戴月。遇到枪炮风远,或躲或藏。躲躲走走三个日夜,天就连连阴沉下来,辨不得方向,寒气也一担子一担子往人的肩膀上压。堂家哥手下的驼客,见迷了路途,心慌起来,一则畏寒,二则水所剩不多。刚开始,那些驼客还小有心机地跟堂家客谈论人力的价码,但在第五日水断顿后,都狂颠起来,动辄发出要死活不成的怪叫。堂家哥却沉得住气,他和眼前戈壁一样无声无息,他心中明亮,再狂颠也是于事无补,唯在这茫茫的戈壁找出活路才是当下紧要的事。

但只过了半日,有造狠的驼客违了驼客的大忌,杀了骆驼,饮血止渴。堂家哥心里才慌,这一批货所赚的也难抵几个骆驼钱,若再没个落脚的,也许非但没捞到险财,却陪个血本无归。但他又不敢喝止,在他看到的驼客们蜂拥地滋溜溜地渴饮着驼血的模样时,他已分不清眼前的到底是人还是魔鬼。他只暗暗地祷告、祈求。但眼前茫茫又光秃秃的戈壁滩,哪里还有眷顾生灵的土壤呢?在第二匹骆驼被宰后,堂哥的心也凉了下来,又干忍了一天后,他要活,他也变成了分不清人兽的东西,他也宰骆驼他也喝血。当浓稠热腥的血窜进他的嘴里,他打了个反甜的饱嗝,感到周身血液慢慢的暖和、又缓缓地翻滚起来了。

就在这天夜里,一阵枪响,把堂家哥从疲乏中惊醒,所有的驼客一反常态,雀跃起来。连日来,他们最怕的枪响,却是此时此刻心中所寄许的活着的信号。他妈的,这是生存的信号!!!已有驼客鬼差勾魂的向枪光跑去。仿佛都他妈的是死,最起码不会像饿死渴死来的熬煎。

枪声稠密了一阵,遽尔,就见稀稀拉拉的萤飞的光乱箭一般散入夜影,迅速乍现,迅速湮灭。堂家哥吆起所剩无几的骆驼,紧随其后,那一刻他想得最多的是活,就像他毫不犹豫地喝下骆驼血的那一刻一样,他甚至想扔掉这累赘一般的牲口,它们减缓了他奔向活着的脚步。

突兀的荧光最终湮入黑夜,霎时显得失落的驼客们像无母的孤儿一样,找寻着再一次的光亮,但他们闻到了那淡入清风的血腥味和火药味,似乎这一刻才有人意识到什么。他们慢下脚步,迟疑地向前。终于,一两个驼客恢复理智,选择等待。当一簌簌凉意窜上堂家客的鼻梁,眼界转白,这是下雪了。在他眼前的远处,他看见的是一对对绿煞煞的洞光,正如鬼灯似的飘来。

狼?堂家哥心中猛震,他迅速绰下肩上的土筒子,捣火药的钢钎抖索索地插进枪口,一面从火药袋里抓把火药按进枪口,一面细声细气地朝迟疑在前的人喊:悄悄的,狼,枪,快!

四

要说在沙枣沟过日子,最有过头的,也最破着一年四季的无聊的则是婚丧两样子事。

黑风川对于沙枣沟是个图腾,生在此地的祖辈,从风中来,又回到风中去,生死全在这风上。却没人烦它嫌它恶弃它。烦心的、开心的、忧伤的、喜悦的,来到黑风川和沙枣沟交界的地方,把手伸进黑风川,虽抓不到那黑风,却能感到那劲劲的风和自己推着掌,像风中真有只手抚着、爱着、摸着。如果真有那么一天,沙枣沟的人离了黑风川,大概都不惯性了,好像人的眉毛被剃了,心中总会升起怪怪的意味来。

在沙枣沟,风葬不必说,全沟男女老少,连粗歪的沙枣树上蹲着野雀也都统统肃穆麇集到黑风川边沿。风葬由村里年岁最长的老者,拿来捆成抱的沙枣枝,先于死者扔进黑风川。但见沙枣枝的捆子霎时不见,老者便号令沟上的青壮,分别抓着死者的双手双脚,在黑风川边沿像荡秋千一样荡。待老者伸手从黑风川里抓一把风撒向死者,青壮会使出奶气儿荡出最高点将死者送入黑风川。葬礼也就结束。送葬的家属会守在黑风川前,等这黑风有些歇气,进川探寻,若未见死者的尸首,长长舒口气,死者已入天国。若反之,大概又要大哭几场,在黑风川前继续等待,直到死者彻彻底底消失。

除掉风葬,风婚在沙枣沟是第二件大事。半围着沙枣沟的是密嶂嶂的沙枣林,沙枣沟唯见春醒的植物就是沙枣。沙枣芽吐,沟上的人便开始盼望谁家的丫头要出嫁了。即使春时的黑风川总向沙枣沟刮些子风梢子,但总有好奇的人,一大早便顶起地窝子门板,瞄瞄觑觑,只要见到远处的沙枣林被人绑着海飘似的红绸,大约,风梢子再迷眼也没人呆在地窝子里了,那是沟上的丫头出嫁的讯号。

哈冬清支管的黑风驿,生意盈利不盈利谈不上,做不做生意也无所谓。他对待生意像个赤脚的医生一样,有钱就挣一点,没钱就赔一点。两年前,他接待过一位很不错的驼客,是个满身透着豪爽气的维吾尔汉子。他和这位汉子很是聊得来,一见如故,就在他的地窝子里,两人把酒长谈,喝干了一大土陶罐的枣花酒,烧尽了两大碗煤油灯的煤油。那汉子临走时,送给哈冬清一把在刀柄上刻着“乔克木”三个维语字的宰羊刀,刀柄上带着浓烈的羊膻味,黑油已把刀柄的凹字蒙实,这刀应该是主人寸步不离的把物。哈冬清不含糊地受了,又回赠了两大土陶罐藏了半百年的枣花酒。次年,那个汉子又来了,这次汉子并不是走货,而是特意从奇台赶来,给哈冬清送来两麻袋子雪莲。相聚之情无以言表,好似同吃同炕三天三夜也不足诉完他们俩那比戈壁的沙子还要稠密的话。这次离别,哈冬清十里相送,那个汉子还了十里。如此,两人在戈壁上来来回回地折腾了几道,脚下已踩出了新路。

时隔一年了,哈冬清每每以为恍如昨日。在风婚的前十天他已教人把黑风驿标杆上的红绸换成更宽更长的,又在半年前拖东去的驼客给那汉子捎了信,讲明丫头的婚期。

眼下,丫头的婚期越发近了,哈冬清张目东望的影子就一天天地拖长。他在等待那个汉子,在等待一个约定,他的女儿和那个汉子的儿子的婚事。

黑风川春里风打石子飞,在沙枣沟的边沿能看到被风卷起的土陶杯大小的石头,日积月累,在沙枣沟和黑风川的交界处形成了一堵女儿墙。风梢子虽然越不了多少,但相比冬日里算是大的。石子打着黑风驿的标杆比敲巨型的达卜还响。哈冬清忍受着石子的砸袭,站在夯土墙上从早望到晚。在这天快入夜的时候,从黑风川突兀传来一阵鬼泣的嘹响,宛如地狱之门大开,无数只鬼魂倾巢而出似的,天彻底暗了,哈冬清还是没等到那汉子。但当他准备转身离开时,夯土墙上的标杆却轰然断裂倒下。

五

狼群将马贼红山嘴子送给了乔克木的堂家哥,这件事,却使后来的堂家哥悔恨终身。

堂家哥和他的驼客们的土筒子在遇到戈壁狼群的那天,都没有起到什么作用,枪筒子里火药捣得太松,哑了。一个驼客想起了火,用火镰将骆驼皮点燃之后,油喃喃的驼皮吱噼噼地着了,冲天的火光炸开,确实把夜空撕开一道驱逐一切的口子。狼在徘徊不定后,游离的绿光就消失在苍茫之中。倒在火光里的红山嘴子一身狼藉,耳朵被撕掉了一只,嘴角也被抓开,裂到了耳根。不过他还活着,蛮有力气地给堂家哥磕头,头像捣蒜一样的磕。在堂家哥得知救下的是活跃在东疆最有名的马贼红山嘴子时,心中顿生了悔意。但当他得知马贼的窝巢离这儿不远时,他心中却又山花烂漫起来。

那是堂家哥或许这辈子也未想过的经历,他在红山嘴子那里尝到了甜头,终日啃着肥嫩的黄羊腿把子,玩弄腰肢嫩滑的女人,终日烂醉烂欢宛如世外桃源……堂家哥几乎忘了驼队、驼客、走货,甚至回乡的事。但日子久了,匪巢也难养光吃不动的闲人。不久后,堂家哥察觉到了马匪对他的疏忽和冷落,他便向红山嘴子辞行。临走时,这个大方的马贼送给堂家哥五根金条,一把盒子枪、五把中正步枪、一箱子子弹和一匹从驼客手里抢来的伊利儿马子。

回到乡里,被养得圆肚滚滚的堂家哥神气了一阵,五根金条足够使他在这个一枪打穿的小地方炫耀的了。他趾高气扬地牵着那匹伊利儿马子从乔克木家门口路过,来回三次。在他看到乔克木的母亲从巴扎上买来砖茶和两个陶罐时,他少了几分以前的谦恭,他没有首先弯腰抚胸去打招呼,而是故意牵着马,用傲慢的目光似有若无地望着远处的一棵大白杨。乔克木的母亲先打了招呼,堂家哥好像被人从专注中打扰似的,猛地打了灵醒,像虫儿咬了他的脖颈,一滴冷不丁的雨落在他的耳根上。

堂家哥在与乔克木的母亲交谈了一会后,觉得疲惫了,是那种从未有过的疲惫。谈话的最后,他敷衍着,打了个大大的哈欠说:啊!天气不早了,我的伊犁儿马子饿了,我得赶紧喂它吃的。说完,他并未向乔克木的母亲欠身施回见礼,一边摸着马鬃,一边吊着眼冲乔克木的母亲点了点头,得意地调转马缰慢悠悠地往家的方向走。一路上,他都很得意,可有时会想些别的什么,比如怎样维持他和马匪这种良好的关系,又或许可以用上这档子关系,扫扫驼客这条已经显得十分拥挤的生存之路上的障碍。他突然想到了堂弟乔克木,可又摆了摆头,深责自己怎么可以有魔鬼才有的想法呢!

这些个全都是堂家哥追忆不休又孜孜不倦的陈芝麻烂谷子的事,但金条不是种子能受着阳光雨露的滋润便不愁伸不出苗挂不来果的,它跟人在时光中一个卵样,他妈的,迟早会在这个世界上消失。堂家哥安逸的日子在金子用尽后坍塌了,他萌生出重拾驼队营当的念头,但又兀然在脑海里想起了乔克木,他决定给乔克木一个小小的教训,此时,他便不认为自个是魔鬼了。他初心也只是利用红山嘴子抢走乔克木的骆驼和货物,使他乖乖地回到乡里打馕,不再对他这个堂家哥构成威胁。他几乎把这次对乔克木的教训想得如同把不听话的孩子拉过来在白嘟嘟的腚沟子上揍上两巴掌一样的简单。

六

黑风川的沙粒子砸过来,像冲破堤坝的洪潮。黑风驿的夯墙背里回旋着鬼泣的声响,在昏黄的天空下,沙枣沟成了死地,除了那面高耸的土夯墙,便是一望无际的荒凉。

在风沙中重立黑风驿标杆的事,如同和黑风川的黑风扳手腕,但哈冬清却执拗要这样做。

距离迎来那汉子的日期,风跑似的快,立红旗标杆又不是单单为了这一件事。入春是沙枣沟要迎往回客商的甫端,如果见不得这荒原里的红色,大约那些个新起的走火州道的客商又都得在这茫茫的红山戈壁之中,要么喂沙要么喂狼了。

近午和深夜是黑风川风弱的时候,土夯墙的背里,风的咆哮声变成了偶尔的呜咽。哈冬清找来沟上的几个青壮,从沙枣沟的地窝仓库里用滑木拖出腰粗的白杨木,运至夯土墙前。哈冬清喘息着驼嘶般的粗气,乜眼里望见东升的白角月,西边的黑风川的风变清了,这意味着无尽的风将贯穿整年地来了。他稍息抽了支莫合卷烟,散了些给抽烟的青壮,尔后从腰间抽出那把羊膻味已散尽的宰羊刀,刀面被擦拭的闪亮,稍稍一个搬转的角度,便能映出荧荧跳跃的角月光。

乔克木老兄!哈冬清的低吟被一丝漩涡的风卷上了天际,凝视着的浑浊的眸子里闪过一丝未有人察觉的幽思。转而,他将刀插入腰间的驼皮刀鞘,振奋了精神,用榆树皮似的糙手上下摸了摸脸,“吓哈”一声,喊起坐在白杨木上的青壮,开始立杆。

夯土墙留着旋墙的台阶,每级有半膝高。夯墙建成之初,哈冬清考虑在夯土墙的平台上架设一座灯炉,这台阶也可以作为沟上的人蹬上夯土墙平台舔油祭风用,但他小觑了黑风川的风,灯炉点了不到三天,压进夯墙的灯炉石基底座被风生生拔了。若再迟些,百斤来重的灯炉则会整个被黑风的梢子卷走。灯炉被撤了,半膝高的台阶除了他用以外,再也没上过别人的脚。

六个青壮的小伙子背着手臂粗的麻绳已拾阶上了夯土墙,天暗,上下见不了人,便就以口哨做讯子。底下的人捆好白杨木,由墙上的小伙子在墙的另一面甩下绳子,底下的人再走过去绕腰两匝拉扯住绳头,上头的青壮喊“起”,下面的青壮便一边向上推木一边充个卯子,用把抱死护着白杨木,怕是树干的稍稍晃动会让黑风梢子趁虚而入,把白杨木卷得无法控制。

“吓哈”的号子喊到了大半夜,沙枣沟的人也就越聚越多。白杨木拉上了墙,月角儿迟迟未上中天,大风还在黑风川的上游,正在来沙枣沟的路上。

哈冬清呼嗞呼嗞地上了夯墙,他教青壮们在原来标杆断处凿下一人深的座木坑,浇上石灰和糯米稀子,只要没风,很快便固得住。他喊青壮把准备好的石灰和糯米稀子拎上来,在挖好的炕沿上抹了一层,又在白杨木一端绑上红绸,此时夯墙上已有十数个青壮老少,便协力端起白杨木的一边,缓缓将木搓直。最后在标杆的四围顶上粗棍做撑子,再将备好的石灰、糯米稀子和大石块子灌进去。为使粘浆干得快,哈冬清又教人运了些干柴棒子和沙枣枝子,围着标杆点燃,扑灭,闷烟。

红精精的火星子从夯土墙上扩散开去,又是滚滚的浓烟。哈冬清的长长的影子探出戈壁的深处,又遽尔仙儿似的飘忽不见。随着钻滚的烟飘忽不定,哈冬清依然在凝视辽远的红山戈壁,似乎在他太敏感和渴盼的意识里听来了一阵铃铃的驼铃响声,那个汉子领着一路的驼队,劈开黑夜而来。他已在这个傍晚教人把红绸挂满了整个沙枣林,再等等,他笃信黑风川会给他这个信徒创造奇迹的。

固浆在浓烟的熏烤下,很快凝固,一些支在白杨木上的木棍,因为没有吃力,倒在一边。

看来今夜过了,这标杆又是来回客的眼了。哈冬清喜滋滋地说着,用手抚着标杆。

就在此时,一个青年突然喊道:东向里有光!哈冬清电打似的瞅向青年指的方向,确实有一阵忽亮忽灭的弱弱的光,在黑暗里闪着藏来藏去。那是火镰打亮的瞬间光,还是狼眼?哈冬清希望那光和自己有关,也盼望那光和自己无关。在沙枣沟没有无动于衷的人,无论那是求救的火苗,还是豺狼的眼睛,他们都要一探究竟,至少有一半的几率是求救的。随即,哈冬清下了夯土墙,拉上马,带了几个青壮、土筒子、火把朝那星点子光奔去。可没等马队奔到半路,哈冬清嗅到了空气中一股子淡淡的狼骚味,便勒马回了沙枣沟。

七

乔克木的驼队过了库木塔格沙漠,人畜都脱了皮没了模样。还是那些驼客的嘴皮子,一个个被剥出蝉翼薄的、血琥珀似的透嘴唇,几乎薄得水饮了破,沙蘸了破,就连过嘴门子的气也破。犯懒的骆驼跪地不起,被干硬的鼻屎堵实了的粗大的鼻孔啡啡地出气。倒在一边的骆驼的驼峰上的糙毛用手捋,捋一把脱一把。有耐不住急的驼客想试试脚力的剩余力量的积蓄,便上鞭子抽骆驼,却如抽着石头,连“哼哼”声也没有。

玉素甫整个人皮塌在骆驼身上,他着实没有半分力气再迈出任何一步。他将头枕在驼肚上。他的父亲乔克木并未在临行之前告诉他独自压队走货的目的,只教他把货运到黑风川,还有将一把崭新的刻着“哈·乔”汉文字样的宰羊刀送到一个叫做哈冬清的人的手里。他猜不出父亲的用意,父亲只说:玉素甫要成为男子汉,要独当一面……他一边想着父亲的话,一边从囊包里抽出那把刀左右端详。刀面锃亮,照着他的样子,他看见自己的样子像是从坟墓里爬出的腐尸。他没看多久,便端着刀沉沉地睡下了。

一些老驼客还在原地把火搭灶。天色向晚,西天的霞彩似从天际泻向大地的血瀑布,血泊自西向东漫来。在夜幕降临之前,驼队得点火,排哨值夜。一则防沙漠狼,二则驱掉荒野的夜寒。睡下的驼客们,要一人搂一把上了火药塞实沙子的土筒子睡。值夜的驼客,在熬这万籁俱静的夜是怕困的,通常便要找来大石头压住光有火药不装沙子的土筒子,扳机牵着细绳绑在脖子上。一旦睡下,土筒子便会空响,全驼队便都能叫醒。这是乔克木传下的法子,枪声把人从香甜的梦中惊醒多少次都不怕,怕只怕睡在这荒山野岭再醒不过来。

前半夜,土筒子响了两响,是值夜极困的驼客。300里涉沙,刚停脚,值夜是要死要活的差事。两响将所有沉睡的驼客炸醒了,也都炸蒙了,当睡眼惺忪的驼客们发现一切风平浪静,在枪的回音刚落后,这些驼客的鼾声便又此起彼伏起来。后半夜的值夜还要继续轮下去,驼客们都乏得要死,所以值夜的轮次也就密。一波波下来,到天麻麻子光里,最后一班的驼客轮上,他添了火堆的柴棍,通出火堆下的死灰。无所事事,他便望着的东向,重星渐熄,天空冉冉擦白。这驼客便连连两个哈欠,将枪绳拴在脖上,却站着睡着了。

玉素甫是在一阵乱枪和惊叫的骆驼以及人声中惊醒的,却只瞥见从余光中闪出几抹子火狼扑似的枪火和滚滚翻涌的尘土,灌进耳朵的声音越发的清晰越发的噪杂。恍惚间,一匹暗栗色的高头大马罩满玉素甫的目光,马背上驮着个一侧脸上留下从嘴角到耳侧的疤痕的人。玉素甫没能来得及做任何反应,即使在父亲的周而复始的训导下,几乎训练出他能从睡梦惊醒后本能地端起枪精准无比地射向将要对他造成威胁的目标。可他太疲惫了,可他没经过这真实的一切。在他惊魂未定的意识里,只感到有人正在他眼前甩动着手中的短枪,一个黑黢黢的枪口“砰”地向他喷出火团。他的胸口突然感到千金重的榔头夯了一下,耳朵嗡鸣了一阵,一股子甜水从他胸口涌向口腔。遽尔,他便两眼窜黑,一只手还抓着父亲交代的那把刀,而在他最后的知觉里,他还能感觉到那刀被马背上的人用马鞭子叼走时的难过,还能感觉到他的手被刀子带起来,却最终感觉不到他的手和刀子脱离后,是怎样像空中射杀的大雁一样坠向地面的。

八

哈冬清丫头的婚期就在这一天。一大早,哈冬清便上了黑风驿的夯土墙。俯视里的沙枣林,挂在树上的红绸宛如围着沙枣沟一簇簇正燃的火苗。西边,黑风川的黑风刮得正骚,抵得过火州道上最猛的盘角公羊。呼啸的风声,在今儿听去,也别是难以言表的悦耳。他从腰间掏出乔克木送给他的宰羊刀,回头,望向红山戈壁,手指不停地摩挲着那把宰羊刀。

日影只能隔着远远的红山戈壁望着,头顶的天仍是吊丧似的脸,瞧不见一线光。没有一个外来人晓得黑风川的在风期中的时间,除了从中原商客留下的怀表或座钟中。在沙枣沟,听黑风川的风喝喝地叫,鸡二鸣;听黑风川的风呼呼地叫,太阳脱地;听黑风川的风咝咝地叫,日挂中天;听黑风川的风呵呵地叫,日斜西天;听黑风川的风呺呺地叫,夜沉冷重……

此时,咝咝的风梢子掠过沙枣林的红色,剥离出的一晕子旋风,舞着挺起的蛇躯,撞向夯墙,碎了。哈冬清绝不可能将目光脱离红山戈壁,“乔克木”这个名字成了宛如一种对信仰的呼唤,那汉子绝不会爽约,从来都不。遽尔,一疙瘩肉却凝上他的眉宇,标杆轰然倒塌是不是一种预兆?他心中繎缠了一个忽松忽紧的结。虽然黑风川的风是年年呼号,却从未使哈冬清觉得苦焦,但在整个上午他眼前的红山戈壁却憩若睡童,没有一丝生命掠过的迹象,这是不祥的征兆吗?他几次回望黑风川,这个唯一是囫囵的沙枣沟的人们信仰的图腾,是否能保佑她的信徒心中所遥盼和牵念的事情呢?

哈沙枣已梳妆得鲜艳,梳妆婆子第三次费劲地爬上夯土墙问哈冬清风婚的时辰。哈冬清总也没个眉色,木矗地瞧东望。只稍儿,哈冬清感到从红山戈壁有一股子隐隐的气浪推过来,他的鼻翼最大限度地张开,他嗅到沉在戈壁净土气息细溜溜地窜进鼻腔。随后,从他脸上刮擦过的一丝生味很重的气浪,这次,他的灵敏的嗅觉,闻到驼客身上一辈子也洗不脱的驼毛味。他惊跳地望去已在极目戈壁处荡起的徐徐扩撒的土尘。一阵从胸腔喷出的喜悦炸开他死板的脸。他慌忙支使梳妆婆子,却不晓得吩咐,只乱嘴喊着:来咯?来咯!

但等到沙枣沟的人都齐齐地上夯墙巴望着那缓缓卷来尘土背后的驼队时,人群中眼尖的人突然喊道:是马匪!……

九

沙枣沟和马匪素无往来,也算秋毫无犯,因为晓得黑风川脾气的人只来自沙枣沟。

游走在火州道的、东疆的,无论官道民道匪道,对沙枣沟都是需要仰仗的。没有人摸得准黑风川的脉,察得出黑风川这位老爷的喜怒哀乐。这个将火州道一劈两段的天然屏障,剐咂了多少商队、军队、驼队和马队。但富贵险中求,任何有头脑的人却绝不会放弃这条凶险却省时的捷径,若想赚得厚利,必走黑风川,可若想过这黑风川,没有沙枣沟的人带路,纵是座行走的山,也过不了黑风川。

红山嘴子来到沙枣沟时,是下了马的。这是他的惯例,他每次要从黑风川往西里倒掉抢来的货物,便总是一副恭维的样子。对于红山嘴子来说马匪这个名头,他自己也是厌恶到极致的,就好比一坨子狗屎墩在脸上,成了瘤子,一辈子脱不开似的。但他虽知道这内里的廉耻,也晓得在他背后可能会遭到千万人唾骂。但日他先人的,谁人死穷时不是狗见了都要吠两声的。他当年饿得逮死老鼠吃,冻得搂羊取暖睡觉。三九天里被黄皮子抓了壮丁,光着脚从干涸的河坝里搬石头,肉冻裂就看得见骨,一碗一碗的血从身上流出来。谁日他先人体会过脚底板子被冰铁撕下来的痛楚?谁日他先人地想过手茧厚得摸死了的女人奶子跟木头蹭石头一样?……婊养的才日他先人愿意干遭人嫌被人骂的马匪!婊养的才日他先人地想干杀人越货的勾当!但这老天,日他先人总向着坏人,越日他先人的坏,越日他先人的吃香的喝辣的!这是红山嘴子的信条,穷背时了,干嘛日他先人的憋屈地等死?

哈冬清对马匪没有丝毫成见,对于红山嘴子不做评论,只说这兵荒马乱,能活,便是有本事的人。他安然送过一批批被人们所定义下的好人或是坏人,引过黄皮子,驼客,镖客,马匪和商客。在他的意识里没有好坏的界定。只有一点,他不能眼睁睁地看着任何一个人被黑风川吞了。

哈冬清瞧见红山嘴子来是下了夯墙的,他没有刻意去迎,而是等红山嘴子近了,微微抱拳,便将红山嘴的一干人马货物引进黑风驿,支使一些青壮把马匪们一个个安顿好,备上些人的吃食和马、骆驼吃的草料。他无心看顾今春第一波在黑风驿留宿的“客人”的琐事,便又上了夯土墙,等待乔克木的驼队。

黑风川的风呵呵地叫嚣时,红山戈壁的日影透着血光,灿红,而哈冬清眼前的一切画样的平静。他怀中的宰羊刀被他揣得滚热,他又拿出摸,又回头望黑风川,扫过沙枣林的红绸,再抬眼看了眼标杆,才迟迟地下了夯土墙,背后一堆子墨水涂抹着红山戈壁,徐徐向沙枣沟漫来,等到夯土墙边时,黑风驿已掌起了灯光。

吃罢晚饭,红山嘴子满身酒气,肩上耷拉着一张滑顺的雪狐的皮子来到哈冬清的地窝子。他是来求教哈冬清何时穿过黑风川的。他把雪狐皮谦恭地献给哈冬清的妻子,又瞧见满屋挂红结花,晓得是有喜事,便从腰间摸索了一袋囊随用的铛铛响的银元奉上了。虽然他满口酒气,但敞亮的话倒还算说得顺溜。

哈冬清本来想推辞这些不明不暗的礼,却担心红山嘴子有马匪的懆性,趁醉再发了起来,便勉强应下。随即,便引红山嘴子坐下。

红山嘴子刚撅想坐,却又起身。撩开上身的驼皮夹克,从腰间里掏出一把盒子枪和一把宰羊刀轻放在桌上,似乎是怕哈冬清误会,便解释:日他先人的这些玩意儿硌毬子的,兄弟莫怪!

哈冬清正准备回应,俄而,当他不经意间瞥到桌上放着的刻着“哈·乔”字样的宰羊刀时,他突然木住,又突然和颜悦色起来。他脸上瞬间的变化,似乎一组闪电的快光,他不希望任何人察觉这种细微的、快速的表情。他在红山嘴子面前保持着极具亲和力的面部表情,举止和言谈,不漏半点异常。眼前的刀显然不属于面前这个无所不为的马匪的,但他得排除一切不幸的臆测。他如此小心翼翼地把自己的镇定自若佯装下去,目的就是想弄清楚红山嘴子和这把刀的关系,这把刀太像乔克木送他的那把了,又那么新,又那么巧:一个乔一个哈!他极力克制浑身如铁汁浇灌的熬煎,教妻子拿来一大土陶罐的上了年份的沙枣酒。他要将给红山嘴子再灌些酒,直到红山嘴子的醉意可以不存戒心地把宰羊刀的来龙去脉说出来。

红山嘴子喝到第二碗时,舌头已经铁固了,哈冬清忍着听完库木塔格沙漠边缘的那场屠杀,那个手握宰羊刀躺在血泊中的他的好友——乔克木,还有他的未曾谋面的同样躺在血泊中的女婿……他的一只放在桌面下的五指掐在膝盖上,指节咯嘣嘣地断响。

第二天风呵呵地叫时,哈冬清背过妻子和沙枣沟的所有人,从沙枣林砍下一根沙枣枝,扛在肩上,引着马匪队伍走向黑风川。来到黑风川前,他将手伸进黑风川,抓了把黑风揩在脸上。他再没任何停顿,也没有回头看一眼沙枣沟和那个黑风驿,便领着马匪队伍一头攮进了黑风川……