?

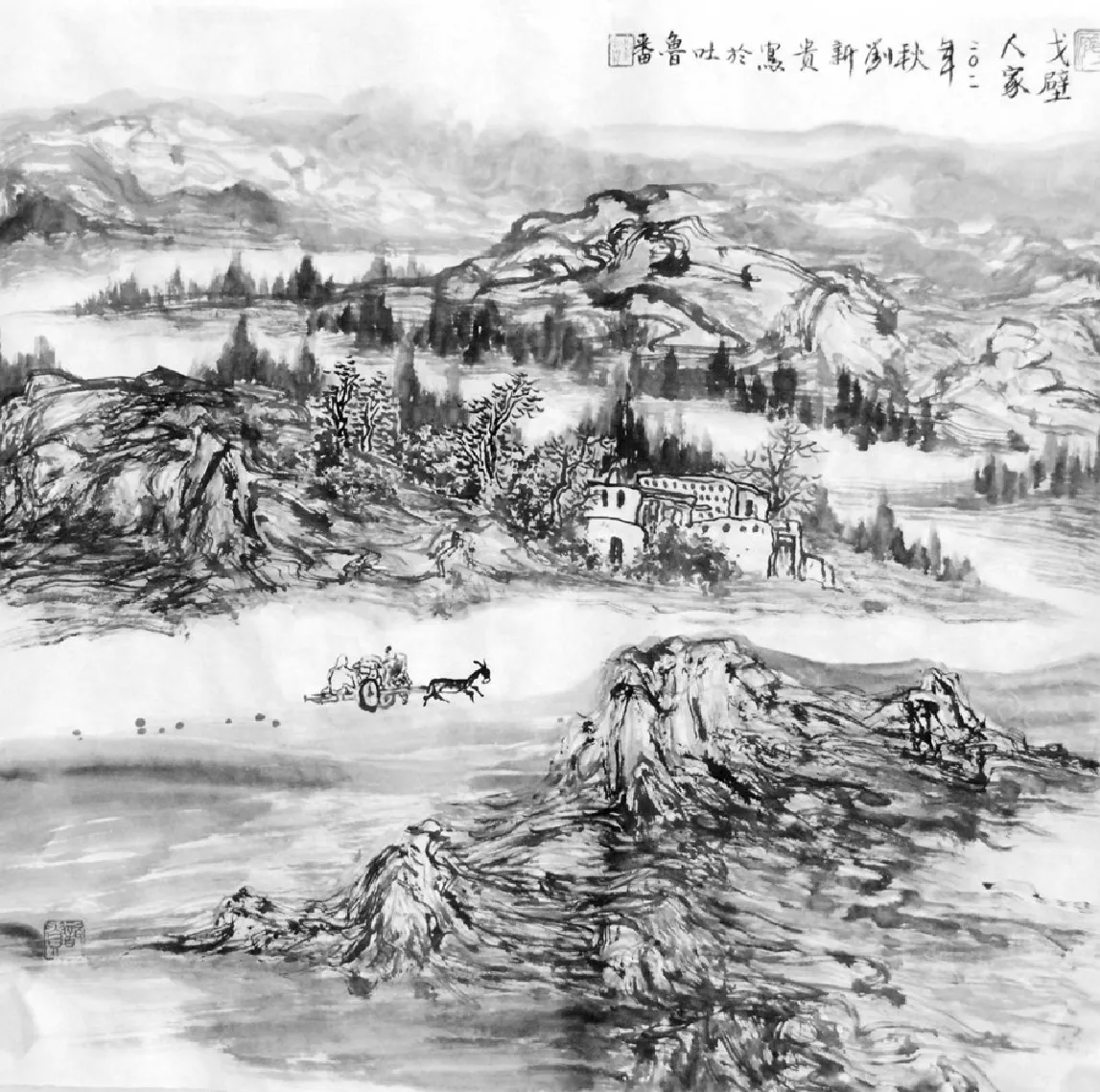

我的西域大漠田园山水

刘新贵

人们常说:一方山水养育一方人,我的作品自命题为《刘新贵吐鲁番风情》与《刘新贵西域大漠田园山水》,应该说,它完全来自吐鲁番这块热土的孵化,更来自西域大漠万物生机在我心田里的生发。

因为我一直生活在吐鲁番,雄冠天下的火焰山炽热,交河、高昌千年古城的文化深蕴、大漠绿洲神奇生灵的与众不同,它们不只是我心灵深处的印迹,更是我意识中的溶化剂。如果说,我作品中苍茫雄浑的大漠山体(火焰山)不是那么让人恐惧而很有趣,无际大漠不是那么让人感到荒凉空寂而很有意,拙朴简约的田园房舍是那么豪迈舒展,古拙狂生的榆、柳、桑树及胡杨杂草是那么野性,毛驴车、小羊、村姑是那样逍遥无羁,空旷寂寥中的景物是那么有生机,那就是我以真挚的爱意在编织、剪裁、融合了大漠中的灵物,以绘画方式倾泻了我对这块土地的养育情愫,刻画了我对大漠万物生灵的美意。

如果说我的绘画中有文学作品中的转承启合及诗情画意之文美,那是因为我不仅喜欢绘画,我也很喜欢文学。尤其散文的形散神聚,诗与词中的逸趣横生,往往都会成为我绘画中的影子。是因为喜欢文学让我有了绘画的冲动,还是因为在绘画中融入了文学创作的思维方式呢?我觉得文学创作的思维方式往往会对绘画起到激发情感与不断深入的作用,反之,绘画中的情景描绘往往也会生发出文学中丰富与简约的表现方式来。常能听到人们说的一句话,要想精到,专攻一项。友人无数次告诫我不要鱼与熊掌都想得,可我怎么也舍弃不了至关喜爱的文学与绘画创作,更使我不仅在绘画中,进而在生活中也都会以此来审美,以此来寻找意趣,以此来感悟艺术创作与生活之间的真谛。正因为如此,《刘新贵吐鲁番风情》、《刘新贵西域大漠田园山水》就成为我的创作自命题。

创作自命题,言下之意就是围绕这一目标发现、追寻、挖掘、探究与此相关的元素与内容。文学创作是讲求主题与思想的,显然,内容是主题与思想的宗旨的体现,命题即为主旨,也是总的目标,脱离了主题当然就没了目标,主题突出与意境、神采、感人等问题即无法谈起。人们在生活中办理每一件事也是要围绕主题的,否则,语不达意,事理不清,谈何功效。我感到绘画也是如此,尤其当主题与目标锁定以后更应如此,否则,谈深入都是浮光掠影或者蜻蜓点水,实际上,在某方面有收获者大都是目标与主旨都很清晰者。天下事物发展的规律简而言之都有相通与相近之处的,以上关于我对文学与绘画关系的理解,也有可能是由于局限性所致,只是我的个人偏颇之见。

其实,目标越清楚烦恼事越多。目标清楚的创作是一件很费神情的事,也是一个愉快与痛苦五味杂陈的过程,往往会在欲进艰辛、欲退不易的状态中饱受愉悦和痛苦煎熬,又时为取得某一小点的变化可能要数年时间的努力,犹如啃食“鸡肋”。好在这些痛苦与快乐都是因为个人自己在加压,然而,都又被自己不屑一顾的自我嘲解所释怀。一旦将目标与功利紧密结合,这种自我加压下的艺术创作就会演绎出人心不古的种种荒诞来。艺术创作首先应该是一件很愉悦的事,更是宣泄心情在追求真性情的过程,也是一个心存公正爱憎分明的事,是一个个性激扬鲜明的事,往往从作品中能品读到作者的心胸、素养。还原绘画史中的人与事,那些能被人们记住的作品似乎都是心无旁骛下的情致结晶,即使像青藤徐渭、郑板桥、八大山人等心存主义、桀骜不驯的书画家,及文学名著《红楼梦》的作者曹雪芹等,他们都是心迹清晰者,“衙斋卧听萧萧竹,疑似民间疾苦声”,“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”。正是那种专情所致才有了鲜明的个性与特色,如果,他们都是混迹与名利场中的潮人,是否会有那些与众不殊的作品产生,则很难预料!

我的《西域大漠田园山水》绘画作品创作,脱胎于我的《吐鲁番风情》绘画。我的《吐鲁番风情》绘画来自于地方性文学作品的创作。地方特色的文学创作,将我从起初的一味性模仿和逸笔草草的绘画潮流中拉了出来。经过一番反思后,在拥有地下历史博物馆之称的“吐鲁番学”里,我读到了许多被收入美术史的绘画,从众多的刊物中,我读到了众多来吐鲁番采风者创作的作品,吐鲁番历来这么受人们的重视,全是因为它厚重的文化积淀。我被这一顿悟所惊醒,如此丰富的一块宝地,我怎么却在无目标的赶潮中去游戏人生呢?从此,我开始了《吐鲁番风情》绘画的专题创作。

在多年的专题创作过程中,一个又一个触及艺术生命的问题会不断出现,比如,一个时期以来,对当代吐鲁番的诠释,文学作品总是在重复历史的话题,对特殊自然环境描述皆是最热、最低、最干的不歇赞美,绘画作品也是如此,炽热的火焰山下两匹骆驼一头驴,一座古塔大地上孤独站立。因为对历史与现代,特色与生活关系缺少系统的研究,对生活的不熟悉,艺术特色与真实生活都在两个端点上,尽管超写实描摹与过度夸张都很精美,但往往创作出来的艺术作品都只能给人一种惊艳的感觉。实际上,当惊艳过后,马上会感到这些内容与时代与生活现实是不一致的。这些作品看起来是一种赞美,岂知,惊艳后皆是荒凉与恐惧感:原来吐鲁番是那么原始,自然环境是那么严酷等印象。正是因为对“笔墨当随时代”、“艺术作品是对真实生活的升华”这些基本的理念的不清,势必在艺术创作上就会出现对现代文化与生活现实的猎奇现象。

生活是美好的,世界是美丽的,美丽的生活与美好的世界是艺术家笔下的精美展现主题,更是生活在那个环境中所有人们心中的挚爱。如何将历史与现代文化的吐鲁番、生活现实与艺术之美的吐鲁番系统地反映出来,这就是我开始《吐鲁番风情》绘画自命题创作的过程。这个过程是暂短且又漫长的,又是那样痛苦又有愉悦的。我的感悟:问道久居吐鲁番,火焰山下耕心田。

随着生活范围的扩大与探索内容的深入,尤其通过反复对南北疆、河西走廊等地的广泛接触后,我感到吐鲁番的山川地貌,人文风光似乎就是西域大漠生活内容的浓缩画面,具有独特风姿的吐鲁番的山水、戈壁、村舍、田园、人群乃至动物与那些草、树的形态与神情,是活脱脱大漠风情的灵物,也是大漠的精气神,大漠田园生活的诗意图就是在这种情景下形成,大漠人生活的美丽乐园就是在我爱这块土地的情感之中深化的。

闲暇时,我会一个人、或者邀约几人在戈壁上去漫步、到村舍巷道里去穿行,甚至会一个人躺在大漠上仰望天空、面对无际的大漠愣神;会仔细观看从宅舍升起的炊烟、在桑榆、葡萄架下逗趣的小羊,我更喜欢那用土块建成的民族式样的小楼、用黄泥土垒砌的院墙、古旧的大门,来回往返于大门与乡间道路上人们;我也会久久追逐观看坐着毛驴车赶巴扎或者去田间的人群;尤其当大漠戈壁的天际间的一簇簇绿色中的农舍出现时,随着距离的逐步缩短,进入眼帘的各种树木枝桠、土墙、草舍、黄土路、猛然打开的宅院大门里走出身着艳色的村姑,那种静雅中的逸情,旷野中的温婉、闲暇中的惬意、回归中的喜悦、幸喜中的慰藉、欲书欲画、欲歌欲舞的众多意趣会悠然顿生。当那在阴凉大院中席地而坐品尝葡萄的家人笑声飘来时,当那坐在土楼窗前绣花帽的阿亚娜(维吾尔语:女人)神情专注时,当那豪气十足的男人们吃着大块肉向你招呼时,当那愉悦的歌声伴着节奏清晰的手鼓声响起时,我往往会感到这就是大漠中的幸福画卷。这种幸福是纯自然的,就像羊群在清幽幽草地上悠然的吃草而无拘无束,就像喜欢跃马扬杆的人在旷野里飞驰而狂野不羁,就像赶着羊群深情唱着信天游的牧人无忧无虑。我的西域大漠田园山水绘画的立足点就是要展现这种幸福与惬意;让任何一个能进入画面的内容都能散射出大漠美丽的灵光;无论是大漠沙滩、炽热的(沙山)火焰山、村舍、毛驴车等,都要让它们在画面中形成和谐的音符,能让大漠的美景散发出美感。用绘画来创造美丽的图式历来都是画者基本的要求,能让画面上表现的每一个物像都能显现出快乐与灵性,画作就会就是一首韵味十足的词或诗,欣赏画作就会像在聆听一曲动人的交响乐,这应该就是古人在画论中提到的能走进画面的“神游”、“卧游”之美了。

故此说,大漠的田园生活就是我要表现的主体,大漠田园中的山水也就成为我要赞美生活的理想图景。在古人的田园作品中,我多次顿悟到,只有大漠田园感还是不够的,有了大漠田园山水才是最理想的。天下美好的园林都是因为有山、有水、有舍、有树才更有了灵气,人们可以将天下的美景集于一隅,如此广阔大漠上的山、水、舍、树,还有更多的生灵,它们的美丽,就是自然界里的天然园林,我为何不去将其浓缩、汇聚、融合呢?只不过我们需要“坐地遥看一天河”的方式来“裁剪”它罢了。摄影师镜头下的美景来自取舍与剪裁,文学家笔下的美文来自对生活中的典型的提炼,要将大漠中的美丽表现出来,只有对现实生活中的自然风光,人物场景进行美意性的选取和组合,这是我对大漠上生活人们的新的认识,也是我对大漠绘画表达与生活美意感关系的再次反思。