来到浙江丽水的古堰画乡,才知道是隔着瓯江相望的两个古村落:一个是堰头村的古堰,一个是大港头村的画乡。

江滨古街

南岸的画乡确实与画有关,因为这里是巴比松油画基地。村口,一棵古香樟郁郁葱葱,亭亭如盖,树下聚集了众多待渡者,其间不乏画者。

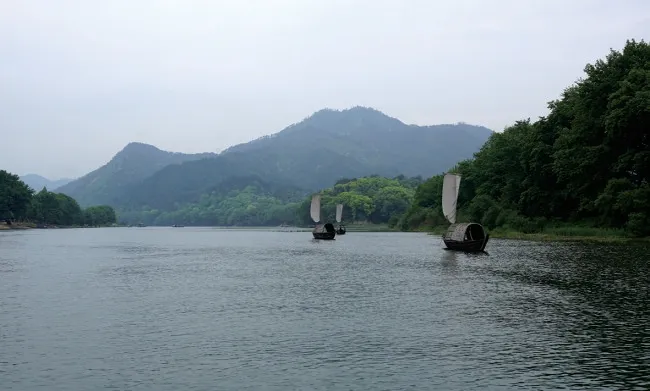

瓯江帆影

行走在江滨古街,两旁商铺林立,多半是两层木质结构,也有青瓦白墙,古色古香。古村处于瓯江中游,因水而兴,历史上一直是周边货物集散地,商贾云集。

江滨古街

与其他古村不同的是,这里墙上有恣意挥洒的油画,时不时还能见到卡通造型,俏皮可爱。随处可见拿着画板的写生者,有老有少。随意走进一家画廊,油画挂满四壁,错落有致。这些画很写实,笔触轻松,色彩斑斓明快,油墨香气中吐露泥土芬芳,使人赏心悦目。即便是经营青瓷的店,里面也挂着字画。

画廊

巴比松画派是法国19 世纪风景画派,风格自然写实。巴比松为法国一个风景优美偏僻的小村庄,当时有大批画家前往此地居住写生,巴比松画派由此产生。自20世纪50年代起,全国各地的画家来到丽水写生创作,画美丽风景、百姓寻常生活,这种追求真实、表现生活的绘画创作与法国巴比松画派异曲同工,形成了“丽水巴比松画派”,这正是“画乡”的由来。

古街一侧的商铺临水而建,从小巷中穿过,可到达江畔。瓯江在阳光的照射下波光粼粼,像一面闪闪发光的镜子。江面点点风帆鼓起,几只竹筏悠然前行。一簇簇芦苇在江滩中摇曳,芦花似飞雪。江水澄碧,倒映着湛蓝的天空和悠闲的白云,远山如黛,绵延不绝。不少画家和学生正在描绘眼前的景致,神态中充满安逸和娴静。

千年古樟

堰头古村

千百年来,两村之间没有桥,需搭乘船只往返。从古埠头登上画舫,江面宽阔平缓。“舟行碧波上,人在画中游。”伴随着东去的流水,如同画卷徐徐展开。下船登岸,渠水从三洞桥下涓涓流淌。这座桥为二墩三孔石平桥,建于北宋政和元年,是一座立体交叉石函引水桥,解决了砂石淤塞渠道的问题。

三洞桥

穿过古老的文昌阁拱形门,即进入堰头村。读着文昌阁上“高阁文界齐北斗,中书亮节映长虹”楹联,就觉得古村崇文重教、贤人辈出。明代时,叶氏一族从松阳迁居于此,严谨治家,勤耕苦读,宗族科甲不断,鼎盛时期连出五名进士。

水渠两岸,参天的古樟树映入眼帘,树龄均在千年以上。阳光透过枝叶洒下,勾勒出树的奇崛姿态,苍劲挺拔,默默守护着堰渠。有棵古樟树曾多次遭雷击火烧,树干已被劈开,中间被掏空,却奇迹般生还。枝干上长满碧翠的苔藓和蕨草,掩不住沧桑的模样。

街巷的路是用青石板抑或鹅卵石铺就,高大的“节孝流芳”牌坊矗立在路旁。据说,乾隆年间,叶家的主人英年早逝,年轻的妻子梁氏挑起家庭重担,培养儿子考取了功名。至嘉庆年间,为了表彰她的贤德,特意下旨建此牌坊。村落还保存二十余处清朝至民国时期的民居,多为三合或四合式两层楼天井院落,屋顶是青色的瓦片,檐角上刻着精美的花纹,青石台阶留下旧时光。眼前一座老宅建于道光年间,三合院式,抬梁穿斗,朴素中现出几分华丽。

驻足一家酒坊,看着一只只酒坛上贴着用毛笔在红纸上写的“酒”字,洋溢着喜庆和温馨。我忍不住尝一杯古堰陈酿,满口香醇,回味悠长。这是古法酿酒,代代传承,绵绵酒香中飘荡着古朴的风情和陈年的往事。

通济古堰

堰头村尽头则是通济堰,这正是村名的由来。走上廊桥四下眺望,一条拱形大坝横跨瓯江支流松阴溪上,溪水奔涌而下,部分溪水流向通济古堰。大坝处浪花滚滚,鸥鹭翩翩,山峦葱茏叠嶂。一女子系着花布围腰,撑着竹排,正一篙一篙地划向对岸,像在蓝莹莹的丝绸上犁开了一道口子。时光已过去一千五百余年,修建古堰的詹南二司马早已不见身影,只留下江边的雕塑。早在南梁时,朝廷派出詹司马、南司马前来治水,他们集民间智慧,成功建起拱形坝截流,成为世界首创。凡欲筑坝,须解决淤沙问题,于是在坝的一侧设计了一个闸门,初创了通济堰。尔后,经过一代又一代先贤与民众的不懈努力,成就了以引灌为主、储泄兼备,由干渠、支渠、毛渠三部分组成的竹枝状水利工程,滋润着碧湖平原万亩良田。通济堰被列入世界灌溉工程遗产,至今仍发挥作用。

行走在江畔,八百里瓯江日夜奔流不息,似一支灵动的画笔,画出了迷人的自然风光,画出了艺术气息,画出了人与自然和谐共生的生动景致。

莫愁 2022年2期