我国现行高校资助存在的问题

文/熊继承

目前,我国已经形成“政府主导、银行配合、高校主体、学生参与”的资助工作格局。本文指出了资助金额不足,资助种类较少、资助比例偏低等方面认为资助力度不足;分析了高校家庭经济困难学生认定难度大,勤工助学时热时冷,助学贷款政策存在的问题,资助工作监督管理机制不健全等资助操作过程存在的问题。

高校资助;资助力度;操作过程;问题

目前,我国已经形成“政府主导、银行配合、高校主体、学生参与”的资助工作格局。政府负责政策制定、资金划拨、以及检查、监督和指导。银行的职责是与高校通力合作,组织足够的资金,并将一定数额的资助金按规范的程序贷给家庭经济困难学生。高校是现行资助政策落实的主体。学生的责任是如实陈述家庭经济状况[1]。虽然我国高校资助体系日趋完善,各高校在对家庭经济困难学生资助工作中都取得了一定的成绩,但仍存在很多不足之处,具体表现在以下几方面:

一、资助力度不足

1.资助金额不足(1)政府资助金额不足。2007年3月份,温家宝总理在十届全国人大五次会议上的《政府工作报告》中指出:“从今年新学年开始,在普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校建立健全国家奖学金、助学金制度,为此中央财政支出将由上年18亿元增加到95亿元,明年将安排200亿元,地方财政也要相应增加支出;同时,进一步落实国家助学贷款政策。5月16日,国务院召开工作会议,对建立健全家庭经济困难学生资助政策体系工作进行全面部署。建立健全家庭经济困难学生资助体系,对按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰的基本原则执行,在新的资助政策体系下,每年有400万大学生和1600万中职学校在校生获得资助[2]。”

虽然高校资助金额在逐年提高,但是我国的教育支出水平不但远低于发达国家,而且也低于世界平均水平。到2005年为止,世界教育公共支出占GDP的比例达4.9%,发达国家教育公共支出占GDP比例5.5%,发展中国家教育公共支出占GDP比例达4.7%,可我国教育公共支出占GDP仅有2.8%左右[3]。

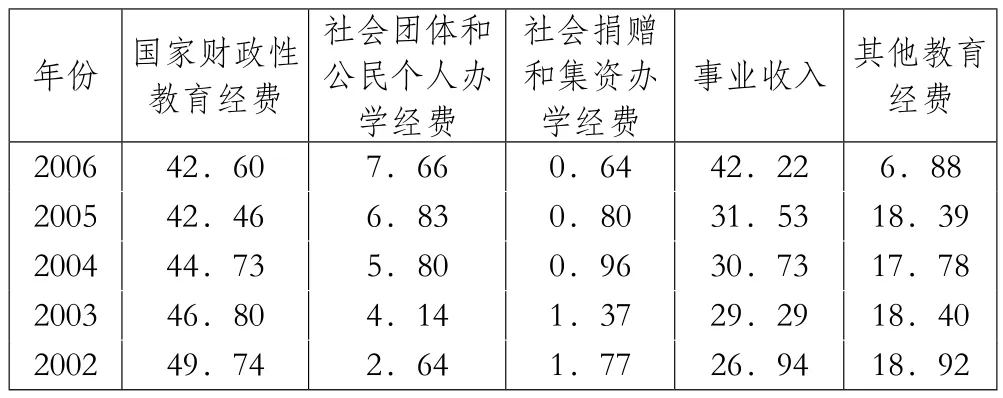

(2)其他渠道资助金额来源偏少。从表1.1中可以看出中央财政投入、地方政府贴补的资金是其主要来源,社会团体、公民个人捐资和社会捐赠是另一个途径,但其经费占高等高校总教育经费比重较少,而且一般是重点大学或教育部直属院校能够获得一定数量的社会捐资,一般的地方性普通院校很少能够获得这些捐助。

表1.1 各类教育经费占高等高校总教育经费比重(%)

注:数据来源于胡芳,武瑞.我国高校贫困生资助体系存在的问题[J],2009.企业家文化。

民间捐赠作为政府筹资不足的一个重要渠道,但我国的捐赠气候还远远未形成。全球最大的资产管理公司之一的美林集团发表《2004年度世界财富报告》显示,中国大陆现在拥有超过100万美元金融资产的富裕人士达到了23.6万人,其总财富为9690亿美元;但中华慈善总会收到的捐款中,70%来自香港澳门台湾和境外,中国大陆富人的捐赠不超过15%[4]。

2.资助种类较少

我国资助种类较为单一。在国家主导下全国各高校基本形成了“奖、贷、补、助、减”等多元化高校贫困资助体系:“奖”指奖学金制度,一般包括国家奖学金、国家励志奖学金以及各高校自行设立的奖学金等。“贷”指于1999年开始实施的一项为解决高校学生因家庭经济困难而难以支付学费和生活费问题的重要助学贷款措施。“助”指资助家庭经济困难学生用于生活费用开支的国家助学金。“勤”指各个高校为家庭经济困难的学生在校内的实验室、图书馆、后勤服务等方面建立的勤工助学岗位。“减”指对普通高校中经济特别困难的学生,实行学费减免制度[5]。

而美国作为一个高水平教育大国,学生可以从多渠道申请资助。根据《美国奖学金》2000版介绍,美国各类奖学金总额高达500亿美元,联邦政府的奖学金占所有奖学金总额的75%,美国奖学金有些是基金会企业工厂或私人捐助给学院的。美国奖学金分为政府和私人两大类,分联邦政府奖学金、私人基金奖学金、学院内奖学金、系科奖学金、校际、系际奖学金、助学金、助研金、减免学费等等,这类奖学金有几十万种。

3.资助比例偏低

我国获得资助的高校学生占在校学生总人数的比例偏低。2002年,我国用于奖励学习成绩优秀、社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的学生的国家奖学金在全国各高校开始实行,现行的奖金金额为8000元每人每年,全国每年有5万名学生获国家奖学金,占全国在校学生比例只有0.3%。因此以“奖优”为目的资助面向所有学生就显得远远不够。“奖优助困”的国家励志奖学金是由中央和地方政府共同出资设立的,主要用于奖励品学兼优、家庭经济困难的学生,奖励范围占全国高校在校生的3%左右[6]。因为贫困生要考虑自己的生活和学习费用,不能够像非贫困生那样有充足的时间学习,因此,优秀的贫困生人数占在校学生总人数的比例也比较少。“助困”基本上是做到了,比例达到20%,但只要是贫困生就能够申请到高校助学金,而且几千元的资助金对已经工作的人来说都已经是一笔相当可观的资金,何况是在校学生,还可以“不劳而获”,这种“天下掉下的馅饼”足以让学生下陷入利益的争夺之中而无暇顾及其他,比如友情或者诚信[7]。

二、资助操作过程存在的问题

1.高校家庭经济困难学生认定难度大自20世纪90年代以来,随着高等教育改革力度的进一步加大,特别是1997年并轨收费制度全面实施以来,高校贫困生问题更加突出。到2007年为止,我国普通高等教育招生566万人,毕业生448万人,在校生1885万人,保持了世界最大的规模[8]。随着高校学生人数规模逐年递增,高校贫困生人数也日益增多。每年到了申请国家奖助学金的时候,高校贫困生人数更是一路攀升。甚至一个班40名学生,有30多人申请高校贫困生,在这些申请贫困生的同学当中有不少家庭是比较富裕的,由于能够“顺利”拿出贫困证明材料,便毫无顾忌的搭上申请国家奖助学金列车,增加了后续贫困认定难度。

2.勤工助学时热时冷

“勤工助学”指各个高校为家庭经济困难的学生在校内的实验室、图书馆、后勤服务等方面建立的勤工助学岗位,勤工助学岗位在高校学生资助工作中发挥着重要作用。高校学生在刚入校时,很多学生希望通过自己的劳动赚取一些生活费用,减轻家里经济负担,虽然勤工助学岗位的报酬大约在100元/月,但是勤工助学岗位仍是抢手的“香馍馍”。学校为解决“僧多粥少”的局面,便给申请勤工助学岗位的学生提出一个附加条件,只有比较贫困和特别贫困的学生才能申请勤工助学。随着对高校各项政策了解的深入,加之每年有数额几千的“不劳而获”的资助金的发放,申请勤工助学的学生越来越少,出现了“勤工助学荒”,甚至出现了呼吁获得助学金的同学申请勤工助学的怪现象。

3.助学贷款政策存在的问题

我国助学贷款工作还处于起步和探索阶段,因此仍然存在不少问题。银行对助学贷款工作积极性不高,存在助学贷款还贷率低、违约率高、追讨困难等难题。至2004年上半年全国共有100多所高校被银行列入暂停放贷的“黑名单”,在京的普通高校除北大、清华、人大外,其他的几乎无一幸免。中国人民银行副行长苏宁2006年5月在个人信用信息基础数据库全国联网运行新闻发布会上说,助学贷款违约率高达28.4%。为此,2006年8~9月短短一个多月内,教育部5次就国家助学贷款问题召开新闻发布会,这在教育部的历史上不多见,足见这个问题严重性[9]。

4.资助工作监督管理机制不健全

由于资助工作监督管理机制不健全,在贫困生资助过程中之出现假冒贫困生挤占资源现象,甚至有学生开小车领取助学金,国家资助政策出台的初衷是为了改善贫困生的生活状况,为其顺利完成学业创造一个良好的环境,可现在该得到资助的同学没有得到相应的资助,不该得到资助的同学却分到了这杯羹。

[1]李四芬.关于完善高校学生资助政策体系的对策思考[J].湖北社会科学,2009.

[2][3][8]张力.2008年中国教育绿皮书[M].北京:教育科学出版社,2008:44-56.

[4]余秀兰.社会弱势群体的教育支持[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:242-247.

[5][6]张晓培,周蕾.我国高校贫困生资助体系:现状问题及完善策略[J].西南交通大学学报,2009.

[7]路利红.完善和创新高校贫困资助制度的思考[J].洛阳理工学院学报,2009.

[9]龚刚敏.我国高等教育供求矛盾与公共财政[M].北京:中国财政经济出版社,2009:203-210.

熊继承(1982~)湖南长沙人,助理研究员,硕士研究生,湖南涉外经济学院教育阳光服务中心副主任,研究方向是民办教育、大学生管理。

北极光 2016年8期