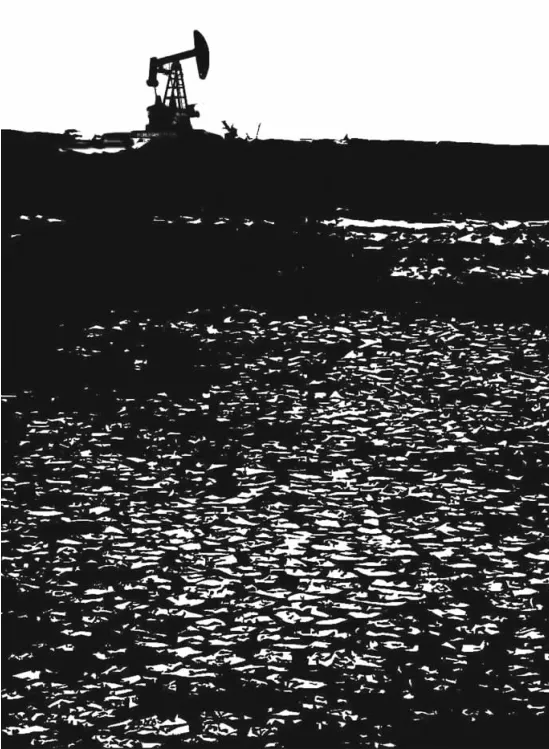

春到荒原 版画/王洪峰 作

队长钟强一大早就对着镜子刮胡子。每当完钻一口井,刮胡子便成了他的一种习惯。镜子里映出他那张黑黝黝的棱角分明的国字形脸。钟队长生得剑眉朗目,一米八的身高,细腰宽肩,猛看上去有点像日本著名影星高仓健,浑身上下溢满了男性的阳刚之气。这种男人如果放在城市,还不迷死一群姑娘,可惜是在寸草不生的碱滩荒原。这不都28岁了,个人问题还没解决,此前他处的几个对象,都因为他常年奋战在野外而告吹了。

钟强走出队部。今天是星期天,这口井刚刚完钻,一百米以外的钻塔高高耸立着,却没了隆隆的钻机声。一节节天蓝色的板房,横卧在井场的空地上,像一个个睡熟的婴儿,显得宁静而安详。

这口井紧傍着一个很大的乡镇,五里之外就是一个热闹的集市。每到集口,方圆几十里的人们,都要涌向那里,集市上布满了熙来攘往的人流。

钟强伸了伸腰,极目望去,火红火红的朝阳已然升上了远方的地平线。今天天气真好,没有一丝的风,这在初夏的荒原真的有些难得。

钟队长召集各班班长开了一个短会,说今天是星期天,大家外出赶集要注意安全,不要和地方老百姓发生冲突,尤其不要做出轨的事情。说到这里大伙都会心地笑了起来。“笑什么笑,出了问题就不是我收拾你们的问题了。”钟队长习惯性地捋了捋脸上的落腮胡子,却发现脸颊上已然刮得干干净净了。

钟强一个人独自步出院里。他想起了3515队的一件事。据说一个叫伟伟的钻工,在集上挂了一个本地妞,给她买了一身漂亮衣服便领回了队里。晚上,五个年轻力壮的小钻工都睡了那女人。在青春期的骚动中,五个年轻人为了一时的痛快,付出了惨痛的代价。在严打斗争中,两个判了死缓,三个判了无期,五个人都被发配去了大西北,队长和指导员也被撤了职。有了这次教训,平时队上的小青年无论怎么闹,钟强都不在意,唯独女人这件事他管得很严。队友们都觉得他有些过,他也能理解他们。都是男人嘛,整月整年地在荒原上摸爬滚打,不说女人,就连这里的乌鸦、蚊子,和队上养了五年的大黄狗都是公的。钻工们大都是二十郎当岁的年龄,不想那事正常吗?想到这里,他抽出一支烟,点燃后狠狠地吸了一口。

每当一口井完钻,队上都要举行一次会餐,这几乎成了一个惯例。这时,队上的男人们便大喝特喝起来。这也是一个宣泄的渠道,因此在一线不会喝酒的男人几乎没有,除非这个人不是男人,亦或有铁打一般的意志。

会餐是从下午开始的,红烧肉、清炖鲤鱼、炖鸡块,钻工们有的拿着杯子,有的举着大茶缸,有的干脆就举着罐头瓶子,敞开胸怀,可劲儿地造。钻工张雨躲在角落里默不做声。他的脸显得异常丑陋,那是在井场的一场火灾中留下的永久伤害。原来张雨可是队上数得着的大帅哥,可如今每次给他介绍的对象不是农村妞就是离婚的,令他心里憋闷。小军酒喝得有点儿高,哪壶不开提哪壶:“张雨,躲那儿干什么呢。你说你小子是不是自找的,上次我给你介绍个二婚的你不要,你看你现在的样儿,二婚的恐怕也不好找了。”张雨猛地一拍桌子,眼睛已然血红血红:“闭上你的乌鸦嘴!”“行了,到一块就掐。我他妈找对象没条件,是女人就行,一拉灯都他妈是天仙!”外号狗熊钻工的话,引来了一片哄笑声。

钟强心里不是个滋味。一个人转到井场旁的荒原上。太阳西沉,景色很壮观,那个叫王维的诗人真绝,只用“长河落日圆”五个字,就把这壮观的景色描写得淋漓尽致。

钟强抽出一支烟点上。荒原上的落日的确很圆,但也只圆了一支烟的功夫,就被茫茫的碱滩覆盖了。落日好像不屈服于荒原的冷酷无情,在挣扎着,但最终还是沉了下去,被荒原击得盔甲散飞,血丝染红了半边天。

染红了天,染红了荒原,染红了荒原上一座座钻塔和抽油机,也染红了钟强的眼睛。

天边的红霞在钟强的眼中,一会儿聚一会儿散,在交叠变幻着,变幻成了一个穿红连衣裙的姑娘,连衣裙在钟强的眼睛里飘呀飘,又变幻成了天边的红云。这时,小军疯疯张张地跑进了钟强的视线,边跑边气喘吁吁地喊:“队长,有个穿红连衣裙自称红霞的姑娘来队上找你。”

钟强心里“咯噔”一声,心想会是她吗?她怎么不打一声招呼,就从那么远的老家哈尔滨来了呢?不可能,于是他说:“你小子扯什么,咱们这兔子都不拉屎的地方,怎么会来姑娘?”

小军说:“信不信由你,人家好心告诉你还不领情。”说完头也不回地跑了。

钟强将信将疑地往回走,在队部门口果然看见一片红艳艳的色彩,他揉了揉眼睛还是不相信她的确来了。当他走过去听见那熟悉悦耳的“强哥”,并被她紧紧地拉住手时,才意识到红霞的的确确来了。

钟强拉住红霞的手时,视线一下子转移到了一年前他回家探亲和红霞在火车上相识的情景。当时他和她坐在一排座位上,她是一个很开朗的女孩,大学毕业的她在省城哈尔滨一家国企工作,平时追她的男孩不少,但她却一个也看不上眼。那些油光粉嫩的小白脸,一点也没有男人味儿,而邻座这个沉默寡言的阳刚男人却引起了她极大的兴趣。她不停地问东问西:“原来你是石油工人啊,石油工人走南闯北一定很浪漫吧?”“不浪漫。”“你骗人。我当个石油工人多荣耀,头戴铝盔走天涯,茫茫戈壁立井架,云雾深处把根扎,嘉陵江边迎朝阳,昆仑山下送晚霞。”正当她充满激情地为他朗诵时,他说:“那是歌词。”他的冷静并没有打消她的热情,反而更加激发了她探求他的欲望。钟强回家的第二天,就接到了她的电话,约他到太阳岛上游玩。他们并排走在江边,她的手拉着他的手,他有一种触电的感觉。她说:“你的手真有力。”他说:“那是握刹把握的。”她说:“你们井队很好玩吧,我一定要去一趟你们井队,看看你们这些钻工汉子如何在荒原上打井。”钟强当时以为她说着玩的,没想到这丫头却真的跑来了。

红霞的到来,仿佛给整个荒原,整个井队增添了一道靓丽的风景。平时吊儿郎当的钻工们这时就像注入了兴奋剂,一下来了精神,干起活来也有了劲头。宿舍卫生、个人卫生没人提醒和督促,就变了模样。每当红霞从井场上走过,都会引来一片齐刷刷的目光。平时散漫惯了的钻工们,衣服总是穿得七扭八歪,夏天更是随心所欲,浑身赤裸也是常有的事。现在都自觉地穿上了衬衣背心,头发也不像以前那样蓬乱了。小军甚至往衣服和头发上洒了香水,大老远就能闻得见。红霞开朗大方,她总是微笑着与他们打招呼,那笑容激活了钻工们平素近乎凝滞的心。那些年龄大一点的钻工,看见晾在铁丝上红红的裙子,粉红的乳罩,眼睛都直了,心跳加速。这时钟强正好走来,“咳”地大声咳了一声说:“我对象来了,你们激动什么?”“队长,我们为你高兴。嫂子来了,你可悠着点。”老钻们发出了哄堂大笑。

红霞在队上呆了一个星期,她为他们洗衣服、整理宿舍,还来到井场,爬上了高高的钻台。这口新井在海滨荒滩的深处,极目远望可以看到渤海的波光。她显得很兴奋,银铃般的笑声,在井场上空久久回响。

第四天上,红霞遇到了来队后的第一场沙暴。风是中午时分起来的,太阳突然就隐没了踪影,紫色的云团不断从西边的天空涌来,空气中弥漫着一股浓烈的海腥味,在从断云漏下的光影中,远处的采油树时隐时现。风裹挟着沙尘掠过宽阔的水面,刮过坚韧的红草地,穿过茂密的苇林,抽打着值班房,发出野兽般的嘶吼。荒原仿佛突然被施了魔法似的沸腾起来。正在井场旁的草地上溜达的钟强和红霞,还来不及往回走,便被风沙所包围。能见度极低,一百米外的井架和不远处的板房,瞬间就隐没了踪影。红霞平生从未见过如此大的风,惊恐地紧紧抓住了钟强的手,她望着他的脸,他却处变不惊,这对他来说早已习以为常。她脸上变颜变色地说:“这天气可真恶劣,不是人呆的地方。”他说:“天气再不好,钻工们都得坚守岗位。”

离别的日子越来越近,红霞脸上的笑容也越来越少。钟强和她在井场后边的小路上漫步,红霞说:“你们这里比我想象的还要艰苦。”

钟强说:“十年了,我已习惯了。”

红霞说:“这里环境真差。”

钟强说:“我们是钻井工人。”

红霞说:“你打算就这样干下去吗?”

钟强说:“老石油都是这样干上一辈子的。”

红霞说:“老家还是好。”

钟强抽出一支烟默默地吸。

红霞皱了皱眉头。

钟强手里的烟灰越来越长。

红霞说:“咱想办法调回去吧。”

钟强说:“这儿也得有人待呀。”

红霞的眼泪在眼眶里打转。

钟强把烟蒂扔得老远,用脚尖踢着脚下的碱土,弯下身子拔下一丛黄蓿草说,这东西只有在荒原碱滩才长得旺。

一个晴朗的上午,荒原的阳光把井队的院落渲染得十分动人。红霞要走了,休班的钻工都出来送行。她微笑着向他们招手。

红霞和钟强走在去车站的小路上,他说:“你还会来吗?”她没有言声,两只手揉着裙子角。分别的时候到了,她猛地拥抱着他,在他脸上深情地吻了一下。他看到她眼里盈满了晶莹的泪花。车子启动了,她挥舞着双手说:“我会给你写信的。”

红霞走了,井队的院落中再也见不到红裙子的飘动了。钟强的烟瘾越来越大,工作的干劲也一天比一天高。

钟强这天一大早又对着镜子刮胡子,镜子里同样映出他那张黝黑的棱角分明的脸。他走出队部,伸了一个懒腰说,今天天气真好,太阳真红。

小军跑到队里对休班的钻工说:“钟队长想红霞了,他今天一定去看夕阳。”

钟强一个人站在空旷广袤的荒原上,看着太阳渐渐地西沉。天边的云影绚丽红艳,在他眼睛中飘来飘去,交叠变换着,变幻成了一个穿红裙子的姑娘,红裙子飘啊飘,又变幻成天边的红霞。

钟强将红霞写给他的信撕了个粉碎,大吼一声扔向天空,纸屑像一只只蝴蝶,飞满了钟强的眼睛。