然而,万事皆有因缘。事后我捋了捋思绪,其实,我这颗枣,是上海少年儿童出版社在三十多年前就播下的一颗种子。

那是1985年,我是一名初中生,因为作文好,当选学校文学社社长。有一天,老师给我个任务,让我去省作家协会迎接一位上海来的编辑老师和同学们座谈。我接到了一位长得白白净净、说话斯斯文文的叔叔,他是《少年文艺》的任哥舒老师。那是我第一次见到上海人。我是东北人,东北人粗犷豪迈,嗓门子大。上海人这么白净,这么斯文,真好。上海人给我留下了美好的印象。也就是在那一天,我知道了,在这个世界上有一本杂志,叫《少年文艺》,我开始订阅,并参加了“新芽函授班”的学习。一年后,我的作品开始在《少年文艺》上发表,不是发表在“新芽”栏目,而是和大作家的作品排列在一起,文末注明“本文作者系中学生”。1990年,我的短篇小说《7.10病例》被《儿童文学选刊》转载,在我们辽宁儿童文学界引起关注。那是多么大的荣耀啊!当时,我学习成绩不好,在学校里,是抬不起头来的,但是,有文学相伴,我觉得每天都是阳光灿烂的日子。

1991年,上海少年儿童出版社举办青年作家笔会,那是我第一次到上海,也是人生中第一次乘坐电梯,那么高的大楼,唰一下就上去了,和童话故事一样。那次笔会,我大开眼界。当时,任大霖、郑马老师还在,秦文君、刘绪源老师和我们一起参加活动,任大星老师很瘦很瘦的身体和我一起挤在面包车的最后一排,给我讲他快乐的晚年生活。我们与《儿童文学选刊》的编辑座谈,确定创作方向。那简直像一个幸福的梦。小小的我,只是在中国东北的一张书桌前写了几篇短短的校园故事,竟然有这么多老师、儿童文学前辈在遥远的繁华都市上海关心着我,鼓励着我。我觉得上海少年儿童出版社是我遥远而又亲近的温暖家园。可惜,后来由于工作原因,我放下了创作的笔,同时,也由于工作原因,我在少年宫辅导孩子们学习阅读写作。我始终没有离开儿童文学,长期订阅《儿童文学选刊》《少年文艺》杂志,做了忠实的读者,并把它们推荐给身边的孩子们。

多年来,我看到那么多家长希望孩子多读书,孩子们也渴望阅读,但是他们兴冲冲捧在手里的却常常是一些毫无营养的文字。很多时候,如果我们把这样一部作品最表层的故事过程提取出来,这个文本的容纳物就基本被抽干了,此外不会剩下更多可供吸收的营养。一年又一年,我阅读着《儿童文学选刊》,让我见识到什么是有分量的儿童文学创作。尤其是“周庄杯”全国儿童文学短篇小说大赛举办以来,历届获奖佳作,都是我研习短篇小说创作的范本。冯与蓝的《一道杠也是杠》以幽默轻快的笔调,诠释了童年生活的独特意义;彭学军的《冰蜡烛》在凝练的篇幅内,讲述了三代人的亲情故事;小河丁丁的《爱喝糊粮酒的倔老头》突出地域文化,极富生活质感;孟飞的《玛雅人的预言》叙述明快,紧贴当代少年心灵。我就想,我是不是也可以写一写呢?写一些负责任的,对得起家长,也对得起孩子的儿童文学作品。而且,我始终没有忘记上海,没有忘记少年儿童出版社,更没有忘记那么多老师、前辈曾经给予我的期望,我老觉得对不起他们,像欠了一笔债,我要用好作品来回报他们。

于是,我带着感恩和敬意重新上路,我想写出真正优秀的儿童文学作品。但是,毕竟那么多年没写了,眼高手低。我特别感谢《少年文艺》的单德昌老师,我寄去的每篇稿子,他都及时回复,无论我写得怎样丑陋,他都認真指出不足。我把他的每一条回复都保存在邮箱里。经过不断努力,我的小说终于又登上了《少年文艺》,这篇《鸟衔落花》很快就被《儿童文学选刊》转载。责编梁燕老师很细心,在寄来的样刊中夹了一张书签,用娟秀的字体写了一段祝福语,期盼我写出更多优秀作品。我一直珍藏着那张书签。

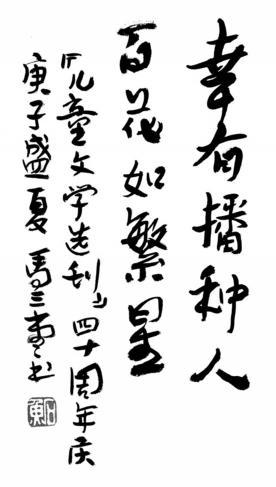

几年来,我的短篇小说新作始终得到《选刊》关注,《鸣声北去》《如灯》《九色鹿和白龙马》等作品陆续被转载,为我注入了成长的动力。我叫马三枣,无论我这颗枣怎么红,如何甜,我都忘不了曾经的播种人。初登《选刊》,我还是一名中学生,如今已经过去三十载岁月,情缘未了。我将怀揣感恩之心,沐浴着《选刊》的温暖阳光,向着儿童文学创作的高峰努力攀登。

马三枣,儿童文学作家,现居沈阳。喜爱艺术与儿童,敬畏山川草木、日月星辰。愿为孩子们在故事里播撒真善美的种子,铺一条通往明亮远方的花香小径。著有短篇小说集《鸟衔落花》《鸣声北去》,长篇小说《溪山雪》《良夜灯火》《牧羊人的星星》等。作品曾荣获陈伯吹国际儿童文学奖、“周庄杯”全国儿童文学短篇小说大赛特等奖、接力杯曹文轩儿童小说奖、青铜葵花儿童小说奖、《儿童文学》金近奖、“读友杯”全国儿童文学短篇作品大赛金奖、辽宁优秀儿童文学奖等。