四维是我从小到大的好朋友,她小时候总是短发,像个男孩子,长大后却成为长发飘飘的建筑设计师。

其实我的亲朋中搞建筑的不少,但决定写这个职业的时候,我第一个想到的就是四维,在我的系列小说“奇域笔记”中,主人公夏小蝉的妈妈被设定为经常“一边贴面膜一边赶图纸”的建筑师,当时我脑海中浮现的原型也是四维,之所以如此,不仅因为她是我发小,还有一个重要原因在于,四维现在是建筑学院的老师兼项目负责人。

事实证明我的选择无比正确,四维在采访中娓娓道来,让我对这个职业有了鲜活的了解。

高中毕业后,四维选择了读五年才能毕业的建筑专业,单从时间要求上看,已经能感受到它的严苛。

的确如此。建筑,游走在科学、艺术、技术三者之间的学科,要学的东西极多,对于综合能力的要求极高。比如,专业里最基础、最重要的一门课是建筑设计课——什么是建筑设计课呢?简单说来,就是从大一到高年级,功能由简到繁,造型空间从极概念化到和实际建造接轨,老师给出任务书的设定(比如某种类型的建筑),学生相应设计出符合这个要求的房子,不仅需要画出整套图纸,还可能要用混凝土、竹子、木头之类的材料搭建模型(既可能是小型的,也可能是1∶1的模型)。

“首先你要有强大的想象力和应对力,能够基于一个现实设计出不同的处理方式;其次你得有较强的动手能力,能够做出实际的模型;现在建筑、城市规划和景观设计都属于建筑大类的范畴,任何建筑都不可能脱离社会与自然的背景。课程中分小组讨论自己的方案,有几周的时间改进,定案之后就需要展示出来,如果希望以视频、动画的方式表现,就得掌握相关的基本技术。单就图纸展示这一部分,就必须把图纸表达得清晰且富有创造性,评图像做展览一样在展厅挂出来,每个人有答辩机会可以讲解自己的想法。所以我经常觉得自己的学生以后是全能型人才,改行当电影导演都不奇怪。”四维告诉我。

“首先你要有强大的想象力和应对力,能够基于一个现实设计出不同的处理方式;其次你得有较强的动手能力,能够做出实际的模型;现在建筑、城市规划和景观设计都属于建筑大类的范畴,任何建筑都不可能脱离社会与自然的背景。课程中分小组讨论自己的方案,有几周的时间改进,定案之后就需要展示出来,如果希望以视频、动画的方式表现,就得掌握相关的基本技术。单就图纸展示这一部分,就必须把图纸表达得清晰且富有创造性,评图像做展览一样在展厅挂出来,每个人有答辩机会可以讲解自己的想法。所以我经常觉得自己的学生以后是全能型人才,改行当电影导演都不奇怪。”四维告诉我。听到这儿,我已经像鱼一样瞪眼张嘴了,可是还没完,四维接着说:“到了高年级或研究生阶段,就是一个更加综合的阶段,一个建筑背景的学生,往往需要同时掌握生物、计算机、数学、物理、多元交互等不同方面的知识和能力。接触实际项目的机会也很多,比如有地产商联合研发或组织竞赛,这时你可以针对现实条件提供可能性,并真的有机会投入使用。”

“所有这些,你可能都不是一个人,而是在一个小组、一个团队中来完成,所以协同、合作的能力也非常重要。”四维又补充了一句。

看到我茫然的样子,四维决定给我举一个建筑设计课作业的实例——这是大一的作业,也就是她所说的“由简到繁”之“简单”的作业。

任务书

每个小组在自己城市地块的居住区界定出大约200米×300米的范围,这个地块在城市空间中可改造,小组成员需要将这个范围内的建筑以“透明性”的原理重新组织,产生更丰富的城市空间。注意:通过最多三片墙(可高低不同)、地面标高变化以及若干树木和绿化来设计立方体周边的外部空间,提供小区内居民休息、游戏和活动的场所,通过外部空间的设计将社区中心和周边建筑更紧密地连结为一个整体。

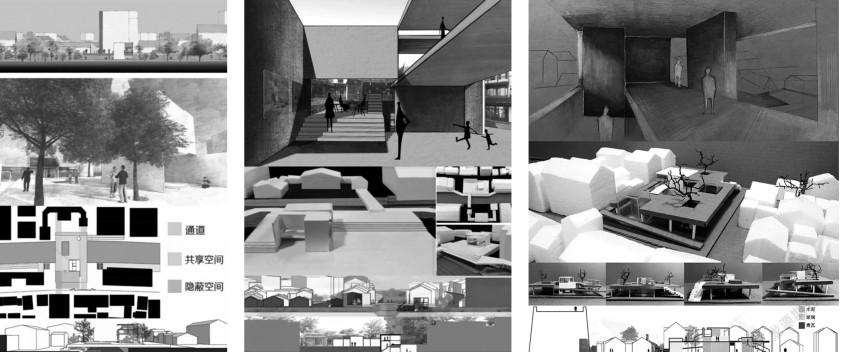

下面几幅图是学生的作业(可惜只能放图片,放不了视频):

看完这份作业,大家是不是更茫然了?但与此同时,是不是又觉得趣味十足、甚至跃跃欲试呢?想必大家与我一样,感受到了建筑的魅力,它具备非常直观的创造与改变的力量。

看完这份作业,大家是不是更茫然了?但与此同时,是不是又觉得趣味十足、甚至跃跃欲试呢?想必大家与我一样,感受到了建筑的魅力,它具备非常直观的创造与改变的力量。的确,建筑专业是严苛与趣味并存的。除了建筑设计课,还有写生课,四维他们当年去过甪直、周庄、查济、西递、宏村写生;有古建考察和古建测绘,像梁思成、林徽因一样去全国各地测量、绘制古建筑,有些小组甚至去了故宫——这一切,着实让大学期间每节课都蹲在教室度过的我羡慕不已。

据说建筑系的同学之间成为情侣的可能性特别大,想必与这样频繁的集体外出有很大关系,总是一起去那些美好的地方,一起爬高上低完成作业,听着就好浪漫啊!

五年本科之后,四维继续攻读硕士和博士学位,博士期间有一年时间她是在瑞士苏黎世联邦理工(ETH)度过的,那是爱因斯坦的母校,拥有欧洲最富盛名的建筑学院之一。

学建筑很辛苦,尤其是临近作业或设计竞赛交图,有至少十天到两周的时间是要熬夜赶图的,大家忙到半夜,在地上铺两块画板,囫囵睡几个小时,起来接着赶作业、赶竞赛——原本以為这就是辛苦的极限,结果四维发现欧美更夸张,一进ETH建筑系的大教室,居然看到里面遍布帐篷、满眼红牛!这里的同学早就做好了长时间不回宿舍、打持久战的准备!

其实欧洲的大学,特别是德系教育系统(苏黎世属于瑞士德语区),多采用“宽进严出”制,许多专业有高且严的淘汰率,尤其是建筑专业,所以本地同学以及世界各地来这里读书的同学,都很拼。

想达到一定程度的优秀,必然要付出相当程度的努力,无论在世界的哪个地方。

如此说来,苏黎世的学习生活,是不是像机器人一般循规蹈矩、不能越雷池一步呢?

并不是,深刻打动到四维的第二点,恰恰在于这里的“不”循规蹈矩。中国的孩子从小到大习惯了一排排课桌椅,老师在台上说、学生在台下记的学习模式,围桌讨论就已经觉得很自由了,可在苏黎世联邦理工,四维看到,讨论方案时学生可以坐在桌上,或者老师、学生都席地而坐,侃侃而谈各种构思、概念,校园里有许多公共空间的设置,在这些公共空间里大家可以随便坐、卧、躺,轻松随意。

等到评图也就是给作业打分的阶段,会有世界知名建筑师、结构师参与进来,而他们的标准并不仅是这份作业有多标准规范、多干净漂亮,他们更看重其中体现出的创意与实用性,如此评判出来的作业,往往质量很高。

“我总觉得,行为上的约束少一些的话,思想上的约束也会少一些。”四维说,“我们中国的孩子,从小学起就被严格地规定该做什么、不该做什么,他们往往很乖、很听话,但不得不承认,与国外的孩子比起来,他们自主思维的能力会有相当的差距,尤其建筑这种专业,如果老师没有提出详细的要求,没有手把手去引导,有些学生会完全不知道如何去思考,只能绝望地望着老师问:‘这个作业,您到底需要什么?您到底想让我们怎么样?’而我总想告诉他们,设计这种事,你自己才是动源。”

因此后来成为老师的四维,尽管不可能改变一切,但总是尽力给学生们多一些自由、少一些条条框框,尽力捕捉学生思维中闪亮的小火花,学生们喜欢她,她比学生还时尚、还会玩,她是学生们眼中学识丰富、眼光独到的漂亮姐姐!

不过那是后话了,还是回头说苏黎世吧。

不过那是后话了,还是回头说苏黎世吧。在国内读书时已经行路万里,到欧洲就更不会停下脚步了。就像吃货拥有“美食地图”一样,建筑人也有种“建筑地图”哦,可以转三四种交通工具,跑到人迹罕至的地方,就为了地图上所标注的那座不为大众所知的建筑。四维当年曾手持一本ETH图书馆借来的“柏林建筑地图”,暴走六天,把地图上十三条线上的所有建筑都看了个遍;也曾在斯德哥尔摩的某个傍晚,跑到周边的卫星新城,敲开某公寓的门,对一屋子开party的维京壮汉说:“可不可以让我拍两张户型图,我论文需要……”

我想用“刻苦而潇洒”来形容这样的留学生涯。

正是在这刻苦而潇洒的两年里,对于建筑学与建筑师的使命,四维有了更多的思考。

如果让大家说出一位建筑师的名字,许多同学可能会说贝聿铭,因为他是著名华裔设计师,还有同学或许能说出几位国际知名的明星建筑师,他们的作品往往华丽夺目,吸引眼球,有时甚至显得古怪夸张,像一个咄咄逼人的商标。

可是在苏黎世,四维开始深入接触一些并不那么“明星”的建筑学派和设计师,比如提契诺学派。提挈诺是瑞士南部意大利语区的一个州,是地中海与中欧多种文化的交汇处,这里涌现出一大批有个性的设计大师,“功能主义之父”柯布西耶就是在这里出生的。

“提挈诺学派的特点是更结合当地的地形、风土和风格来做建筑,他们会更多考虑特殊环境的地貌特征,把地区典型的乡土文化与现代建筑相结合来进行创作。”四维向我介绍。

比如她个人喜爱的提挈诺学派的伽尔菲蒂,代表作有贝林佐纳的“大城堡”——大城堡位于阿尔卑斯山脉,是古罗马人为了抵御北方强邻而修建的,伽尔菲蒂用十年时间对它进行了修复,并加建了周边的公共设施和一座博物馆。伽尔菲蒂非常尊重城堡原有的外貌,各种加建都完全结合当地的环境,毫不突兀,但细节的处理(包括一些奇妙的楼底和电梯间)又匠心独具,能让人体会到设计师特别的风格。

还有同样位于贝林佐纳的“奥林匹克公园”,这个公园有一个长长的走道,游走于贝林佐纳山区广袤的大地之间,串接起许多人造的场所,但你完全不会觉得这条走道影响了人对自然的感受与理解,反而觉得它与自然相处得非常融恰而亲切。

提挈诺学派中不少大师都在ETH建筑系任教,受其影响,四维开始更加欣赏那些既能低调地表达自己,又非常尊重环境的设计风格。

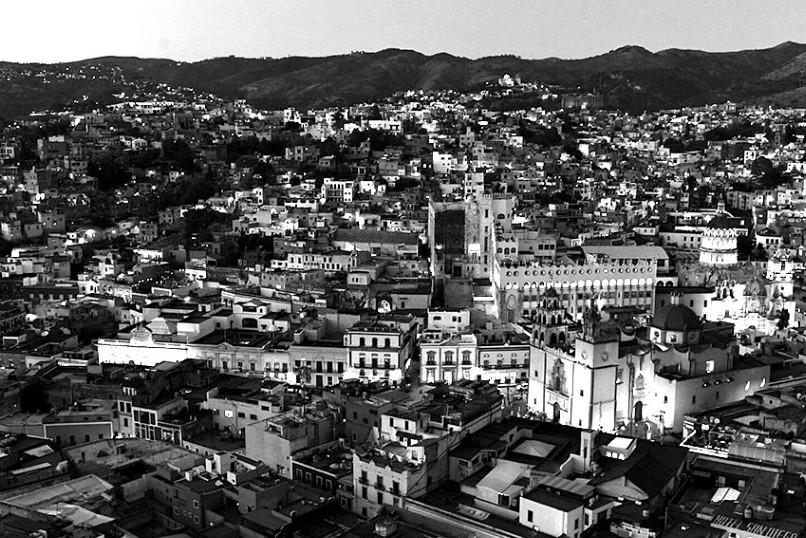

正因如此,当我问到从建筑的角度她最喜爱的城市时,四维说,她最喜欢那些老城,意大利南部沿海峭壁上的波西塔诺,墨西哥山谷间的瓜纳华托,秘鲁古城库斯科……

“这些古城都非常结合地形,它们让我看到人与自然的相处中一种非常平衡的状态,如何与自然融合而不去破坏它。与之相比,世界上的大城市,纽约、东京或者上海,它们单体的建筑可能非常有特色,可整体的天际线几乎看不出区别,人类在相互模仿,把城市造得越来越大,楼造得越来越高,夏热冬冷,高楼间呼呼的风,生活环境可以说越来越不宜人。所以我想,追求这种古老的平衡,也应该是建筑师的方向之一。”

“这些古城都非常结合地形,它们让我看到人与自然的相处中一种非常平衡的状态,如何与自然融合而不去破坏它。与之相比,世界上的大城市,纽约、东京或者上海,它们单体的建筑可能非常有特色,可整体的天际线几乎看不出区别,人类在相互模仿,把城市造得越来越大,楼造得越来越高,夏热冬冷,高楼间呼呼的风,生活环境可以说越来越不宜人。所以我想,追求这种古老的平衡,也应该是建筑师的方向之一。”是的,走过整个地球,看到无数人造的房屋,却更加顾念到自然,这是建筑师更深层次的情怀,毕竟他们所创造的,是立足地球的房屋。

大家肯定会想知道,奋斗在设计第一线的四维参与过哪些项目呢?在这里为大家介绍两个:

一个是正在设计的观江平台,在经历淘汰了无数的备选项之后,最终的设计方案是一个跨越堤坝的亲水城市会客厅——到底是什么样子的?等建成后大家不妨去看一看。

还有一个则是参与设计的海昏侯博物馆。汉代海昏侯在江西南昌的墓葬创造了多项考古纪录,是已发现的保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、祭祀体系最完备的西汉列侯墓园。为这位郁郁不得志的废帝设计博物馆,设计团队选择在距离墓葬不远的山谷,低伏一座低調蜿蜒的覆土建筑,侧面的太阳能板能够满足能源上的需求。等博物馆建成,同样欢迎大家前往参观。

采访的最后,我问四维:“我们的小读者可能想知道,什么样的人比较适合学建筑呢?”

四维说:“大家都在不断成长,只要综合能力强,面对问题能够做出快速的判断和反应就很好;当然,有创造性和美感也很重要,也就是说,既可以开很大的脑洞,又可以让脑洞落于现实。”

嗯,四维是这样的人无疑了,不仅房屋,业余她还喜欢DIY家具、服装、珠宝……学建筑的人,到最后会具备特别的美学鉴赏力,就像四维,一切都搞得美美的,我放在书里的作者照片就是请她拍的,她提供了从捯饬到拍摄的一条龙服务。

也正因如此,许多建筑系的学生毕业后,并没有继续从事建筑设计,而是转型成为导演、媒体人、摄影师、漫画师、甚至服装设计师,这样一来似乎更显出四维的可贵,她的确长久地保持了对于建筑设计的最大热情。

“还有什么想对小读者说的吗?”我问。

四维想了想,说:“我想说,你们现在的条件非常好,可以游走在世界各地,祝愿你们不要被繁重的学业压倒,开阔的眼界、灵活的思维可以永远地保留,成为你们人生中宝贵的财富。”