锣鼓喇叭和百支炮仗的喧天声响里,我们都跑出去看新娘子。

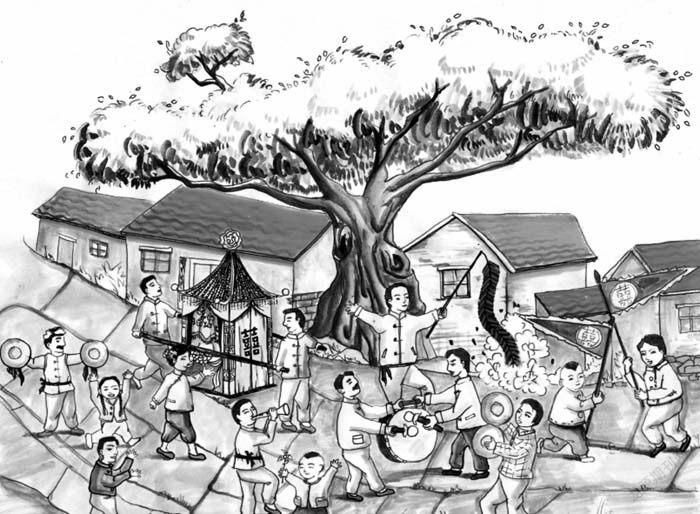

锣鼓喇叭和百支炮仗的喧天声响里,我们都跑出去看新娘子。一年里,总有几回这样的热闹,或是送嫁,或是迎亲。乡村生活的简朴寻常更衬出这一时刻的花团锦簇,喜气洋洋。走在最前头的两面彩旗,擎旗的总是从新郎族亲里挑出的两个小囡。紧随其后的鼓乐队,由一架二人抬的大鼓导引在前,鼓声一起,喇叭、唢呐、钹铙盘镲先后跟上,奏的是乡下人人哼得的旧秧歌调:索拉索拉多拉多,索多拉索米来米……

来迎亲的新郎倌,春风满面地走过挤挤挨挨、推来搡去的观礼人群,却教凭空落下的一根竹竿,将他和迎亲的长队拦在巷口。鼓乐不慌不忙地继续。新郎掏出早备好的双喜香烟,一支一支朝群首的男人们恭敬递过去。他身后的从者,也即伶俐地打开手中的喜袋,朝着女人和小孩们撒出去大把的糖果。一顿满意的哄抢过后,竿子悄然撤去,鼓乐继续前行。

我们也紧跟上去,为的自然是去看新娘子。此刻,她早已盘好头,匀好脸,披好金丝绣凤的红锦嫁衣,在楼屋上等着迎亲。鼓乐在楼下响了一遍,又响一遍,直到吉时的那一刻,她在一众女眷的簇拥下,方才慢慢地走下楼来。这个新娘子,过去我们在村子里大多也照过面的。但此刻她走出来,唇颊明丽,裙裾窸窣,项颈上坠一个黄澄澄的大金锁,全然是个新人。

新娘由下楼到上轿,须经许多烦琐的礼仪。这在我们看来虽无甚趣味,其肃然庄重和不同寻常,却也聊补观礼间隙的娱乐。为了多看一眼新娘子,我们从屋外人群里拼命往前挤,好不容易伸出脑袋,却被大人赶了回来。原来礼仪结束,新娘子要迈步出门了。只听鞭炮噼啪急响,鼓乐声大震,迎亲的队列将新娘护在中心,开始缓缓回路。红锦的嫁衣在队列里显得那样醒目,围观的人群也益发堵得密实如墙。我多想挤到前头去看个尽兴,却被夹带在密实的人墙间,难以自由移动。扒着人缝,时有时无地,瞧见那一团红锦走上了迎亲的大船,继而隐没在船舱。婚船由河埠解缆行远,鼓乐的铿锵也渐显飘缈。

很长时间里,我还望得见船头飘着的两面彩旗,心里说不出有多羡慕那两个擎旗子的小囡。这样一件大人们的盛事里,她们居然能够堂皇皇地引着婚嫁的队伍,一路行走,不像我们,连看一眼新娘子都得费上老大的劲儿。我也想当一回这样的旗手。可惜我的父母两族都人丁单薄,近亲的男丁,或是早已成婚,或是尚未成年。身边交游的一二伙伴,家大族大的,甚至已擎过几轮彩旗。每看她们大大咧咧地由婚礼上执旗归来,我嘴上不说,心下却是艳羡极了。

有一天傍晚,放学回家,忽然得到消息,爸爸舅族的一个表兄弟,正月里结婚,因缺一个擎彩旗的小囡,便想到了我。妈妈已经应承下来。这个消息来得突然,可把我高兴坏了。从那一天起就盼着,到了寒假,过了新年,好不容易熬到初七八上,终于等来了迎亲的正日子。那一天,我穿起新衣,同着表叔家另一个小姑娘,神神气气地执起彩旗,引着迎亲的鼓乐队行走。行过水路,下了婚船,红炮仗一挂挂劈啪放过去。我们眯起眼,从扬着的硝烟和碎屑里走过,努力走得沉稳而端正。眼看到了新娘家,一大群看热闹的小孩子挤在门口,被迎候的大人们一一驱开。我们呢,举着旗,跨着步,大大方方地给接进堂屋,心中自是得意。

一进屋,鼓乐歇了,大家都坐下来。我们这才发现,堂屋里的事情,也不尽是想象的那般美妙。大人们忙着点烟,吃茶,聊天,谁也顾不上角落里还有两个小毛孩子。这一坐就是许久。午宴时分,我们给安排到一桌子大人中间,看他们脸红脖赤地吃酒说笑。吃不多久,新郎偕着新娘子,出来给众人倒酒。能够看到新娘子,这让我的心里总算感到一点安慰。她来了,头发高高地挽起,编成一个亮闪闪的发髻,髻上簪一朵玫瑰花,眉毛长长地描向鬓角,真是好看。她给桌上的每个人倒酒,一位老孃孃陪着,专给她教导座上诸人的称呼。喊一声,倒一盅。吃完了饭,撤去宴席,大家照例坐着,等候送嫁的吉时。大人们聊到酣处,高声谈笑。我们却无事可做。往常挤着看新娘子,看到不耐烦处,乐得溜出去玩点别的。现在当了彩旗手,再不能四处乱跑,只好乖乖坐在凳子上等。渐渐地,益发感到无聊起来。外面传来小孩子放鞭炮的喧哗尖叫。一个男孩钻进来,望望我们,笑嘻嘻地又钻了出去。

一进屋,鼓乐歇了,大家都坐下来。我们这才发现,堂屋里的事情,也不尽是想象的那般美妙。大人们忙着点烟,吃茶,聊天,谁也顾不上角落里还有两个小毛孩子。这一坐就是许久。午宴时分,我们给安排到一桌子大人中间,看他们脸红脖赤地吃酒说笑。吃不多久,新郎偕着新娘子,出来给众人倒酒。能够看到新娘子,这让我的心里总算感到一点安慰。她来了,头发高高地挽起,编成一个亮闪闪的发髻,髻上簪一朵玫瑰花,眉毛长长地描向鬓角,真是好看。她给桌上的每个人倒酒,一位老孃孃陪着,专给她教导座上诸人的称呼。喊一声,倒一盅。吃完了饭,撤去宴席,大家照例坐着,等候送嫁的吉时。大人们聊到酣处,高声谈笑。我们却无事可做。往常挤着看新娘子,看到不耐烦处,乐得溜出去玩点别的。现在当了彩旗手,再不能四处乱跑,只好乖乖坐在凳子上等。渐渐地,益发感到无聊起来。外面传来小孩子放鞭炮的喧哗尖叫。一个男孩钻进来,望望我们,笑嘻嘻地又钻了出去。忽地,大鼓一击,鼓乐队齐立而起,吹奏起来。我们也连忙擎起彩旗,预备迎候。谁知吹打完毕,大家却仍坐下,照旧吃茶,聊天。我们这才想起,要等到新娘子下楼,鼓乐得响上好几遍哪。

这样一直等到日头偏过正午,众人终于放下茶盏,最后一次起立,把各式乐器吹打得通天响。就在这震天的鼓乐声里,新娘子下楼了。女眷们众星拱月般拥着她。我从没这么近看过新娘子下楼,此刻举着旗,也伸长了脖子使劲去瞧。却见她的两个眼睛通红着,红红的嘴唇也似瘪着。我不懂,大好的日子,怎地哭起来了?堂屋中央早搬来一张大椅子,椅身上垫一床大红缎面的被子。身边的一众女眷摆弄着新娘子,安排她先在椅子上坐下,就着女眷的手吃了几筷饭,又含上一粒糖,为的是叫她路上不再开口讲话。接着便站立起来,行各式礼。新娘子乖乖的,叫她做什么,她就做什么。看著她的样子,忽然想到方才我们坐在堂屋里乖乖等候的心情,不知怎地,感到一阵莫名的同情。

新郎倌,我的表叔,意气风发地指挥着迎亲队,敲锣打鼓走出新娘家。行到河埠头,要上婚船了。新娘子的妈妈陪到这儿,不能再跟着,便走到面前来,给她理理梳妆。新娘的嘴里还含着糖,也不能说什么。女眷们搀着她,她却无声地哭起来,滚圆的眼泪珍珠似的从涂了脂粉的脸上滑落。一众人都笑道:“哭了,哭了。”也不管她哭得伤心的样子,半架着她,安到船肚里同一张垫了大红缎被的椅子上。

新郎倌,我的表叔,意气风发地指挥着迎亲队,敲锣打鼓走出新娘家。行到河埠头,要上婚船了。新娘子的妈妈陪到这儿,不能再跟着,便走到面前来,给她理理梳妆。新娘的嘴里还含着糖,也不能说什么。女眷们搀着她,她却无声地哭起来,滚圆的眼泪珍珠似的从涂了脂粉的脸上滑落。一众人都笑道:“哭了,哭了。”也不管她哭得伤心的样子,半架着她,安到船肚里同一张垫了大红缎被的椅子上。船开了。我们站在船首,举着彩旗。那红绿的旗子吃了风,飒飒招展开来。我回头去看新娘,一船的人都笑着,只有她,默不作声地坐在中央。

那天晚上,我从表叔家吃完酒宴回到家,对妈妈说:“姆妈,我不要做新娘子。以后长大了也不要做。”

妈妈却笑我:“呆小囡!”

选自《十月》(少年文学)2018年第10期

赵霞,儿童文学作家,文学博士,浙江师范大学儿童文化研究院副研究员,出版有《幼年的诗学》《童年的文化影像》等作品。