(北方工业大学,北京 100144)

引言

城市公共空间是城市主要构成元素之一,它不仅是城市的“橱窗”,同时也是延续市民生活的第二生活空间。随着我国经济的发展与居民对第二生活空间环境要求的提高,伴随着建设量的增加随之而来的是日益突出的公共空间质量、特色、人性化的问题。从杨·盖尔对于公共空间中人们行为的观察角度来说,其根源是在设计规划上缺乏考虑空间中人的行为方式及活动规律。本文主要针对北京石景山绿色广场展开调研,通过对广场人群行为活动的调研观察及数据分析,得出人群活动规律与公共空间设计的内在联系,发现设计中的不足之处,并提出人性化的设计思路和方法,为其他地区的小型公共空间设计带来启示。一、基于市民行为活动的调研

石景山绿色广场是石景山游乐园南门的前庭广场,又是长安街西延长线上的一块公共绿地,它把游乐园和长安街连成一体。图1为广场明细图,该广场为台地结构,上下高差约5m。笔者根据地形把广场分为上台地1区和下台地2区两部分。1区临近街道马路,车辆来往频繁,噪音分贝较高,人群活动多发生于2区空间,因此调研的重点针对于下台地2区的空间。(一)人群构成及活动内容

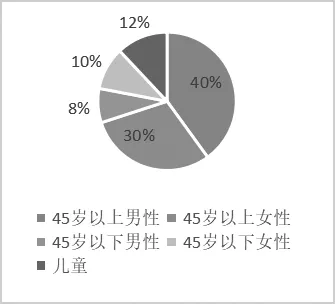

1.人群构成广场的人群构成是广场定位及设计时的重要参考,不同的使用群体对空间有着不同的要求。通过调研,从广场中的人群性别比例来看,逗留在广场空间进行活动的人群主要为45岁以上群体(图2),年轻人主要以穿行、路过为主,而非在空间中逗留活动,往往是占大多数比例的中老年人对空间品质的要求较高少。

2.活动内容

本文采用的具体调研方法为行为注计法,调研展开的时间为1月、3月和4月,选取6个工作日和6个非工作日。

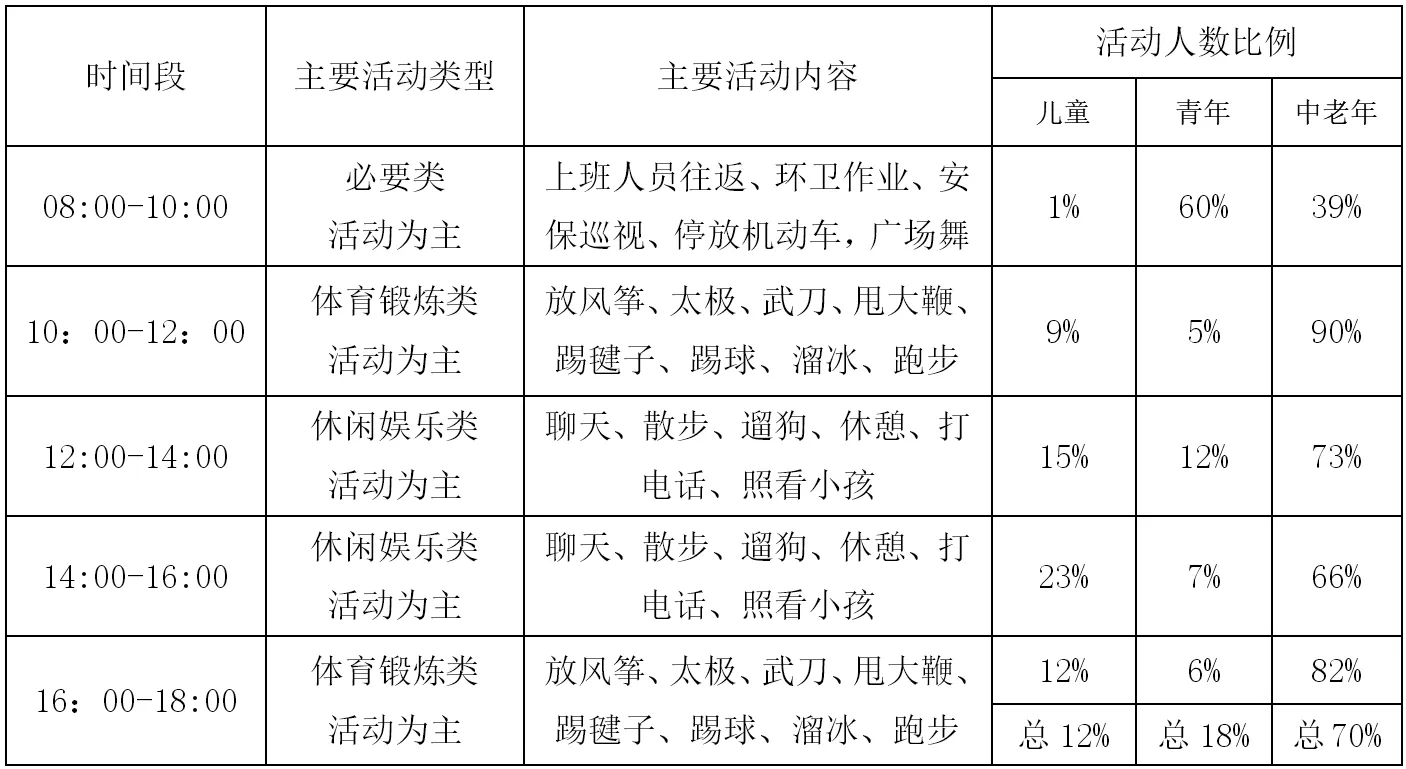

> 表1

通过表1可以看出广场在一天当中的5个时间段里,体育锻炼活动和休闲娱乐活动始终占据重要比例,且中老年人始终是两类活动的主要人群。

(二)活动轨迹及活动停留

1.活动轨迹分析

> 图1 广场台地分区及道路明细

> 图2 广场活动人群性别比例

> 图3 广场移动停留图

> 图4 广场活动的数量及时间

人类作为直立的哺乳动物,移动轨迹为线性水平移动,广场空间作为移动空间应该更注重人在空间中的各种体验。 通过图3可以看出人们抄近道的习性是很强烈的,当人们穿行广场时,趋向于按照最近的线路穿行。当人们以休闲锻炼为目的停留在广场时,趋向在J-K区的空间停留活动,在锻炼周边设置休息设施的功能复合设计,满足了“看与被看”与锻炼休息的需要。在方格绿化E空间中,基本属于通过式活动。下沉中心M区属于半封闭空间,包围的花台和视线阻挡成了穿行的障碍,几乎无人穿过该中心区域。从人的绕道而行活动轨迹来看,下沉广场空间M并没有充分考虑到人的短距离穿行的行为需求。

2.活动停留分析

以追求充满活动力且具有吸引力的广场空间为目标的话,研究逗留的吸引点是至关重要的。图3可以看到广场中人群逗留位置的特征沿边界分布。“座”主要发生在边界清晰且有休息座椅和辅助座椅的地方,“站”围绕“座”的周边发生,“走”则发生在可以展开活动的空间中心位置。基本规律呈现为“座”分布在边界位置,而活动往往在空间的中心。

如图4从户外活动的数量中可以看出往返、行人交通和个人运动占的比例最多。而在平均持续的时间上,个人运动持续的时间最长。在对广场活动持续时间的分析上,个人运动可以作为该广场的特色点,提供优质的体育运动场所和休息设施这些都是“留住”行人的关键因素。

3.整合调研的空间分析

(1)空间层次布局缺乏整体性

从人群活动分布得知,活动集中在西侧的K、J空间,该空间承载了广场80%的活动,又是驻足停留多发的地方。方格绿化E区占地面积较大,几乎没有活动和停留活动的发生。广场对于动静区域缺乏明确的界定,动态体育类空间和静态空间中由于缺乏良好的空间过渡层次,导致广场部分空间为零使用,而有些空间则显得过度拥挤。

(2)边界形式缺乏多样性

广场上下台地过渡区为坡地(图5)连接着上下两个空间,边界形式单一缺乏互动性。在广场西侧L区作为广场的另一个出入口,人们只能从停放的机动车中间穿行(图6),边界形式模糊缺乏界定。广场休息座椅以直线间隔的形式排列,边界缺乏依靠的立面地带、角落或凹进去之类的地方。

(3)公共设施缺乏

广场中供人休息的座椅仅有8张,从广场空间尺度来看,座椅的数量和种类都过于单一(图7、图8)。公共设施给人们的休息和停留提供了理由,公共设施直接影响了人群的参与度,过少的公共设施显然对广场不利。

(4)通用设计和行为习性考虑缺乏

该广场的主要停留式活动使用者为中老年人,中老年人行为对空间的易达要求较高。对于上下台地空间连接采用楼梯的形式使人望而却步(图9)。从人的行为轨迹可以看出广场在通行线路安排上违背了“抄近道”的行为习性,当人们穿行方阵绿化E空间中(图10)时,人们不得不沿着绿化带而绕行。

三、公共空间设计思路的扩展与建议

(一)空间因素方面

1.合理定位广场类型,因地制宜划分不同层次需求的亚空间。广场类型定位根据广场的地理位置和最大服务半径辐射区空间,分析广场的主要使用人群需求与可能产生的活动,找准类型定位,确定广场空间领域和不同层次。2.巧用空间功能复合,满足使用者多样化需求。空间功能复合是指一个空间在功能上能同时满足不同活动者的使用要求,具有多功能和多目的性,能达到一种互补的多样性需求。如休息与运动相结合、运动与观看相结合,功能复合不仅可发挥空间的最大使用率,还可伴随着很强的探索和趣味性。

3.利用空间易达来引导人群。调研发现易达或不易达性可以有效地引导人群,往往受人欢迎的空间都具有易达的特性。平面布局是广场设计的重点,在设计中应处处体现不受阻碍且有着良好的路面、为所有人服务的无障碍设计,尽可能地避免高差,在不得已要引导人流上下时,也应采用坡道而不宜采用台阶。

4.根据人群行为习性设计使用者“最想走”的广场路线。利用人们的行为习性来设计如:抄近道、边界位置停留、活动步行者在中心,观看休憩者在周围等。

(二)边界因素方面

> 图5 单一的边界形式

> 图6 从停放的机动车中间穿行

> 图7 低体验座椅

> 图8 无休息设施的空旷广场

> 图9 望而却步的通道台阶

> 图10 绕道穿行的人群

1.丰富边界处形式,提供多种位置朝向的座位停留空间。由原来单一的边界形式向多元化转变,给人提供可选择自己独处或与周围人攀谈的机会。

2.各区域边界不会在视觉或功能上形成阻碍成为“孤岛”。区域的边界如果过于封闭会产生隔离感也会让使用者产生孤独感,而功能上的阻碍同时也会让该空间成为“孤岛”,结果便是无人踏足。

3.结合地形地段,利用“吸睛点”形成边界特色。每个广场都有着不同的地理位置和文化背景,结合广场的具体情况,设计安排吸引注意力的物体。“吸睛点”可以是雕塑、小品、公共艺术、喷泉,也可以是具有特色的景观。

(三)设施因素方面

1.提供大多数可以选择的设施。设施是人们留在广场的理由,有随时可以小坐的地方和锻炼的机会,会延长人们在广场空间中度过的时间量,也会有更多的“广场之眼”参与进来,从而激发广场的活力与安全性。2.休息设施的排列呈多样性,为人创造观看不同景致的机会。休息设施可以与边界形式相结合,在排列上尽可能为使用者创造多样选择的机会。弧线形、环形、成角形、凹凸形,这些形式提供了多角度、多朝向、多选择的可能。

3.鼓励软空间作为公共设施的一部分。具有坡地的广场有着远眺时开阔视野的优势,坡地的软空间可鼓励用来野餐、晒太阳、躺着,来增加广场中使用者的多层次性,对于持续增加广场的活力以及延续人们的第二生活空间多有裨益。

结语

本文从市民的行为活动角度出发,调研了广场空间使用的具体情况,在空间因素、边界因素、设施因素方面总结了影响公共空间活动分布的因素,并提出了设计建议。笔者认为对于广场公共空间设计的研究,只有始终坚持以人为出发点和落脚点,关注所有人的需求才能设计出人们真正喜欢、愿意停留的人性化空间并激发人们更好的生活愿望。■