摘要:针对目前人脸检测速度较慢,近年来一种基于adaboost的人脸检测算法受到很大关注,其主要特点是能够快速检测。为了更深入的了解adaboost算法,本文详细阐述了该算法的组成原理,并对存在的不足提出了一定的改进方案。

关键词:人脸检测;adaboost算法

第一章 国内外研究现状

AdaBoost是最具有典型性的集成机器学习方法,其核心思想是针对同一个训练集训练不同的弱分类器——识别率仅好于随机的猜测的学习算法,然后把这些弱分类器集合起来,构成一个最终的强分类器——通过一组样本的学习后,能够达到理想的识别率的学习算法。

第二章 算法详述

2.1 算法原理

2.1.1弱学习与强学习

如何根据观测数据来学习并得到精确的假设是机器学习领域中人们非常关注的一个问题,机器学习的一个重要目标就是对新的样本尽可能给出精确的估计。

生成只比随机猜测好一点的弱学习算法很容易,但是构造一个强学习算法却是一件相当困难的事情。Kearns提出了弱学习算法与强学习算法间的等价问题——是否能把弱学习算法转化为强学习算法。如果两者等价,则只需要找到一个弱学习算法就可以直接将其提升为强学习算法。Kearns 和Valiant 证明:只要有足够的数据,弱学习算法就能通过集成的方式生成任意高精度的假设(强学习方法)。

2.1.2类haar特征(矩形特征)

使用简单矩形组合作为特征模板。这类特征模板都是由两个或多全等的矩形相邻组合而成,特征模板内有白色和黑色两种矩形(定义左上角的为白色,然后依次交错),并将此特征模板的特征值定义为白色矩形像素和的减去黑色矩形像素和。

2.1.3积分图

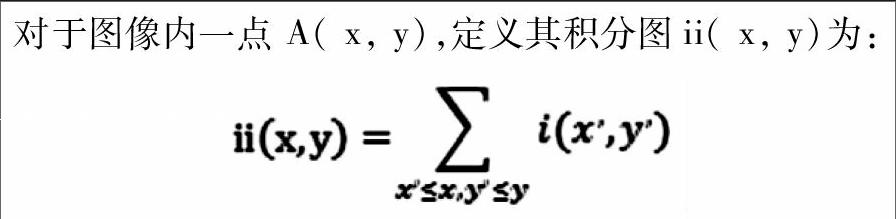

对于图像内一点 A( x, y),定义其积分图ii( x, y)为:

其中i(x′,y′)为点(x′,y′)处的“原始图”,是此点的颜色值;对于灰度图像,其值为0~255。对于彩色图像,可以先按照人脸色彩空间将其转化为灰度取值。

2.1.4图像预处理

灰度规范化的目的是改善图像质量,并将其灰度统一到给定的标准,它一般包括灰度变换、直方图均衡化。

1、灰度变换:对原始图像进行彩色图像到灰度图像的变换。一般有三种方式:

其中,R,G,B分别代表彩色图像中的红色、绿色和蓝色分量

2、直方图均衡化是通过灰度变换将一幅图象转换为另一幅具有均衡化的直方图,即在每个灰度级上都具有相同的象素点数的过程。

2.2 adaboost训练算法

2.2.1强分类器的训练

2.2.1.1流程描述

1. 给定训练样本集S,共N个样本,其中X和Y分别对应于正样本和负样本; T为训练的最大循环次数;

2. 初始化样本权重为1/N ,即为训练样本的初始概率分布;

3. 第一次迭代训练N个样本,得到第一个最优弱分类器;

4. 提高上一轮中被误判的样本的权重;

5. 将新的样本和上次本分错的样本放在一起进行新一轮的训练。

6. 循环执行4-5步骤,T轮后得到T个最优弱分类器。

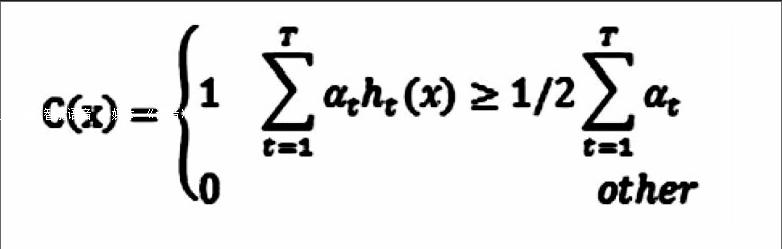

7.组合T个最优弱分类器得到强分类器,组合方式如下:

2.2.2级联强分类器

2.2.2.1流程描述

2.3 算法优劣分析

2.3.1优点:

(1) Adaboost 是一个高检测率低拒绝率的多层级联分类器;

(2) 采用Haar特征比单个像素点更具有代表性;

(3) 它的积分图像技术加速了矩形图像区域的值的计算;

(4) 它使用统计 boosting 来创建类问题(人脸与非人脸的)的分类器节点,该节点应具备高通过率,低拒绝率。

2.3.2缺点:

(1) 基本类Haar特征不能表示侧面人脸,即不能实现侧脸识别(要实现侧脸检测,可以提出新的矩形特征);

(2)在训练分类器时计算量较大;

(3)将不同类别同等对待,即没有考虑错误分类不同类别样本的代价的不同,将导致检测效果不是很好。

第三章 改进方向分析

3.1改进方向简述

(1) 由于将此类adaboost算法在设置初始权重时对于不同类别同等对待,即没有考虑错误分类不同类别样本的代价的不同,那么通过调整权重的更新的方法,以达到提升分类器性能,提高分类效果;

(2) 由于此adaboost算法中所使用的矩形特征相对简单,对图像特征的表达并不完整,通过改进adaboost的训练方法,使其能更有效的提高adaboost算法的检测能力;

(3) 由于此adaboost算法所使用的矩形特征只能识别正面人脸,因此通过结合其它功能算法,实现侧脸的检测。

[参考文献]

[1]王映辉.《人脸识别:原理、方法与技术》.科学出版社.2010.

[2]王志良,孟秀艳.《人脸工程学》.机械工业出版社.2008.

[3]程正东.《基于子空间的人脸识别》.清华大学出版社.2009.endprint