用大数据找对象

◎ 李塞拉

我的好友莎拉,35岁的伦敦单身女白领,从上个月开始就一直在Tinder上翻来覆去地寻找情人节约会对象。

Tinder是一款非常流行的交友App,具有鲜明的大数据时代特色。它会基于你的地理位置,每天为你推荐一定距离内的数个“可约会对象”。为了帮你节省时间,它还会根据你和对方在社交媒体上列出的共同兴趣和共同好友,为这些“可约会对象”打分,得分最高者优先展示。一旦双方对上眼,就可以互发消息、互相关注、线下见面,进入实质性的约会。

我有些疑惑地问莎拉,为什么是“一定距离内”呢?这难道不是减少了“可约会对象”吗?

她解释说,因为大家都太忙,如果相隔太远,约会的动力和频率就会降低,成功的概率就比较小。她对我说:“比如我在Tinder上找到的一位持续时间较长的男友就住在我家两个街区之外。我们都是忙碌的‘中层’,最经常的约会就是周末一起在社区网球中心打球。”

据说上线的两个月内,这款App就配对了100万对男女,并且已经进行国际化扩张,也有进军中国的计划。

但是,莎拉还是没有在上面找到合适的情人节约会对象。事实上,作为资深用户的她尽管每月都会见几个App推荐的“可约会对象”,也有过数段短暂的恋情,却仍然没有找到真命天子。

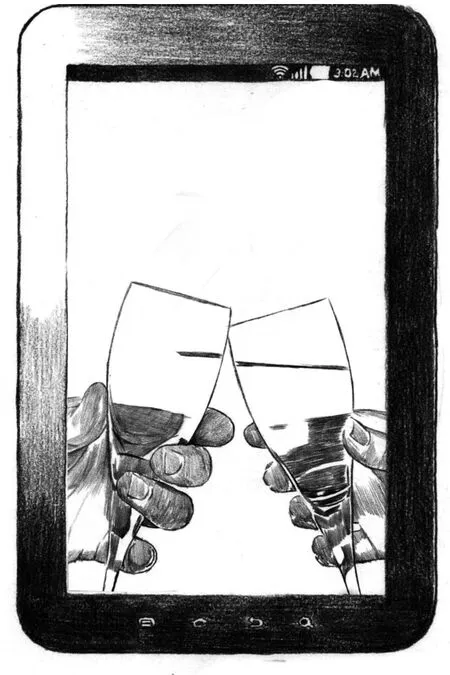

“有的是‘见光死’,有的是人生目标不一致,有的是一开始觉得很谈得来,后来就渐渐不了了之。”她沮丧地告诉我,“看来我又要独自过一个尴尬的情人节了。”

在大数据时代,我们握有一份经过精心计算且不断更新的“可约会对象”名单,为什么还是找不到爱呢?

和视频另一端的母亲聊起这个话题,从来不过情人节的她一听就笑了:“就是因为你们计算得太多啦。爱哪有那么多的讲究?爱不就是水到渠成、相互扶持吗?爱是过出来的,不是算出来的……”(摘自新华社客户端 图/亓寂)