◎ 路 明

到墓地旅游去

◎ 艾 洛

在中国,人们很少会专门去墓地游览,可在巴黎,墓地可以说是重要的旅游景点。在一些著名的地下墓穴门口,每天都能看到长长的队伍。

西方游客似乎没有中国人的那些忌讳,他们不仅跑去参观,有的甚至会偷偷拿一根骨头带回家里收藏。在一个法国朋友家做客时,我就见过这样的大腿骨纪念品!

当然,地下墓穴有点像乱葬岗,去的人都以猎奇为主;去公墓的则是出于另外一些目的——为了凭吊他们喜爱或崇拜的名人。

除了先贤祠和众多教堂,公墓也是有心的游人必到之处。如果你喜欢文学,在巴黎市内,你可以去蒙巴纳斯公墓拜访波德莱尔,可以去拉雪兹神父公墓造访普鲁斯特和莫里哀,还可以去蒙马特公墓,按照犹太人的传统为流亡巴黎并在此死去的海涅留下一枚钱币。如果你对20世纪的法国哲学感兴趣,那你一定要去蒙巴纳斯公墓,萨特、波伏娃和现象学重要人物梅洛·庞蒂都葬在此地,另外,还有肖邦那没有心脏的身体。

肖邦的心脏按照他临终的愿望被放在一抔波兰的黄土中运回了祖国,他的身体则永远留在了法国,他的情人乔治以及情敌缪塞就在不远的地方。

巴黎最香艳的墓葬大概是王尔德的墓——巨大的墓碑布满了吻痕。不知道是哪一个女士开的头,后来全世界来到此地的女士,几乎个个都要在上面留下自己红唇的印记。不过这些女士大概忘记了,王尔德之所以会流亡法国,恰是因为他的同性恋案件,如果他地下有知,一定会请求她们口下留情,或者是向神明请愿,要求把这些狂热的女士换成俊美的男子。

要在这些巨大的公墓里找到特定的墓,绝非一件易事,哪怕手中拿着详尽的分布图,也常常会迷路。有时,明明找到了相应的区域,但愣是找不到墓在哪里。毕竟,不是每个人都像王尔德那么张扬,普鲁斯特就很低调,墓碑上除了名字以外,什么也没有,连作家二字都懒得标注,这倒也真符合他的性情。

一般来说,墓地的外表上总还是有些线索可让人按图索骥的:有调色盘的肯定是画家;有乐器的大概是音乐家;看到满地烟头,不要吃惊,那是乐迷在向大门的主唱吉姆·莫里森致敬。如果实在难以找到,还有最后的办法:墓园里有时有一些毛遂自荐的老头老太,他们熟悉路线,可以带你去任何你想去拜访的墓葬,等你兜完一圈,给几块钱小费即可。不过他们的腿脚未必灵便,究竟是跟着识途老马慢慢溜达,还是自己东奔西窜,请君自行选择!

(坐看云起 摘自《留学生》2014年7月下)

曼德勒的清凉

◎ 路 明

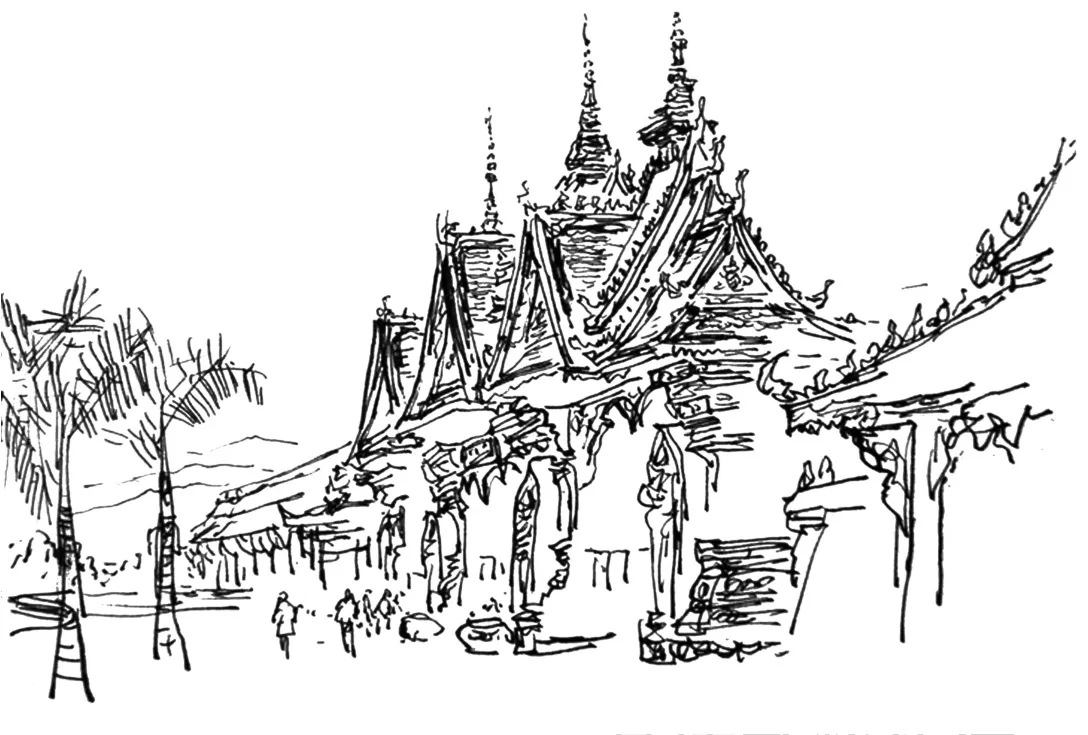

昔日的四代王朝首都,如今缅甸第二大城市,就是曼德勒。

曼德勒的街头尘土飞扬,马路上穿梭着数不清的自行车、人力车、重庆产的摩托、日本的二手皮卡,不时还驶过一辆马车。羊群有时泛滥于整条街道,又倏忽消失在下一个街角。天空飞过大群的鸽子,街角摆着奶茶铺和小吃摊。路边随处可见盛着清水的陶罐,那是供行人免费饮用的。无论男人女人,都踩着人字拖,系着围裙——当地人叫它“笼基”,质地轻薄,通风透气,适合炎热的东南亚。我在良依市场买了条“笼基”穿上,左手椰子,右手相机,就这样在曼德勒的街头招摇。

我随时预备着微笑——每一个不期而遇的人,我都会自然地送上一个微笑。在这里,微笑已成了习惯。

曼德勒有上百座寺庙,3/5的缅甸僧人都居住于此。在缅甸,每个男子都要出一次家。七八岁的孩子被送到寺里,挑水打柴,识字念经,有些寺庙甚至开设了英文课。

僧侣们依旧遵守着佛祖“托钵乞食”“过午不食”的训诫。每天一大早,他们就出门化缘,再德高望重的高僧也得亲自化缘,他走到一户人家或商铺前,低头驻足,默默等待,自然会有人拿出准备好的供奉,虔诚地送上。这时,僧侣双手接过,微微颔首,不倨傲,也不谦卑。供奉可以是一团糯米饭、几根香蕉,也可以是一点零钱、一支牙膏,不怠慢,也不客气。求得一日所需,僧侣们裹紧绛红袈裟,纷纷返回寺庙,绝不多留片刻。

寺庙边上有一所小学,所有费用均由寺庙供给。我到达此地时,正遇上僧侣们给学童发校服,被叫到名字的孩子欢天喜地跑去,紧紧抱着绿色的校服,一溜烟地跑回家。

孩子们看见我,纷纷围了过来,用不熟练的英语跟我搭话。我拿出一块巧克力,递给身边的女孩。“chocolate!”她轻呼,握着小小的巧克力,朝她的小姐妹们跑去。大家你一小口我一小口地分享,眉眼间全是幸福的笑。我心头一热,把包里所有的干粮都拿了出来……

(张颖平 摘自《文汇报》图/周光国)