【内容提要】中国传统风景名胜多有楹联匾额文化与景区自然、人文景观链接、融合反映景观美学意象。本文在调研云南传统风景名胜区秀山、滇池、西山、鸡足山、石宝山、巍宝山楹联匾额并对其表达的景观意象归类整理的基础上,对楹联匾额如何与景观互为因借,“联想自然、象以意言、情以象抒、意象交融”构建“秀、旷、雄、奇、幽”景观审美意象进行了初步探讨。本文可为景观美学研究及中国园林如何基于楹联匾额文化进行景观意象构建提供参考。

楹联匾额是中国传统文化和园林中“人文景观”[1]重要组成部分,在园林景观中具有点题、引景、分景、渲染气氛及虚实、情景、意象、借景[2]等景观功能。传统风景名胜区中的楹联匾额多借助风景区景观,通过“联想自然、象以意言、情以象抒、意象交融”,达到景观“意”与“象”的结合。

云南地处我国西南边陲,东临内陆腹地,西靠青藏高原,南连中南半岛,北依亚洲大陆并与缅甸、老挝、越南接壤。域内东部为云贵高原,西部是横断山脉高山深谷,西南部地势平缓、河谷开阔,南部有北回归线横贯,形成域内复杂多样地理特征和热带、亚热带、暖温带、高山苔原、雪山冰漠等立体气候类型,也因此孕育了“一山有四季、十里不同天”的山水风光。

云南风景名胜楹联匾额文化历史成因包括如下几方面:一是西南丝绸之路途经境内保山、大理、昆明等地,传播或促进了儒、佛、道文化发展;二是为维护边疆稳定,历朝统治者传播汉文化,南诏国、大理国、明清时期最明显;三是徐霞客等名人、名士慕于云南山水,借道云南吟诗作对以及被贬外籍官员、士族,如南宋临安皇贵、杨慎、林则徐等,带来诗词楹联匾额文化兴盛;四是本土士族钱南园、袁嘉谷、孙髯翁、阚兆祯、高僧担当等或摄职从政,或大隐于市、或寄居山林,留下大量诗词联匾佳作。

一、云南风景名胜区楹联匾额景观意象构成特征

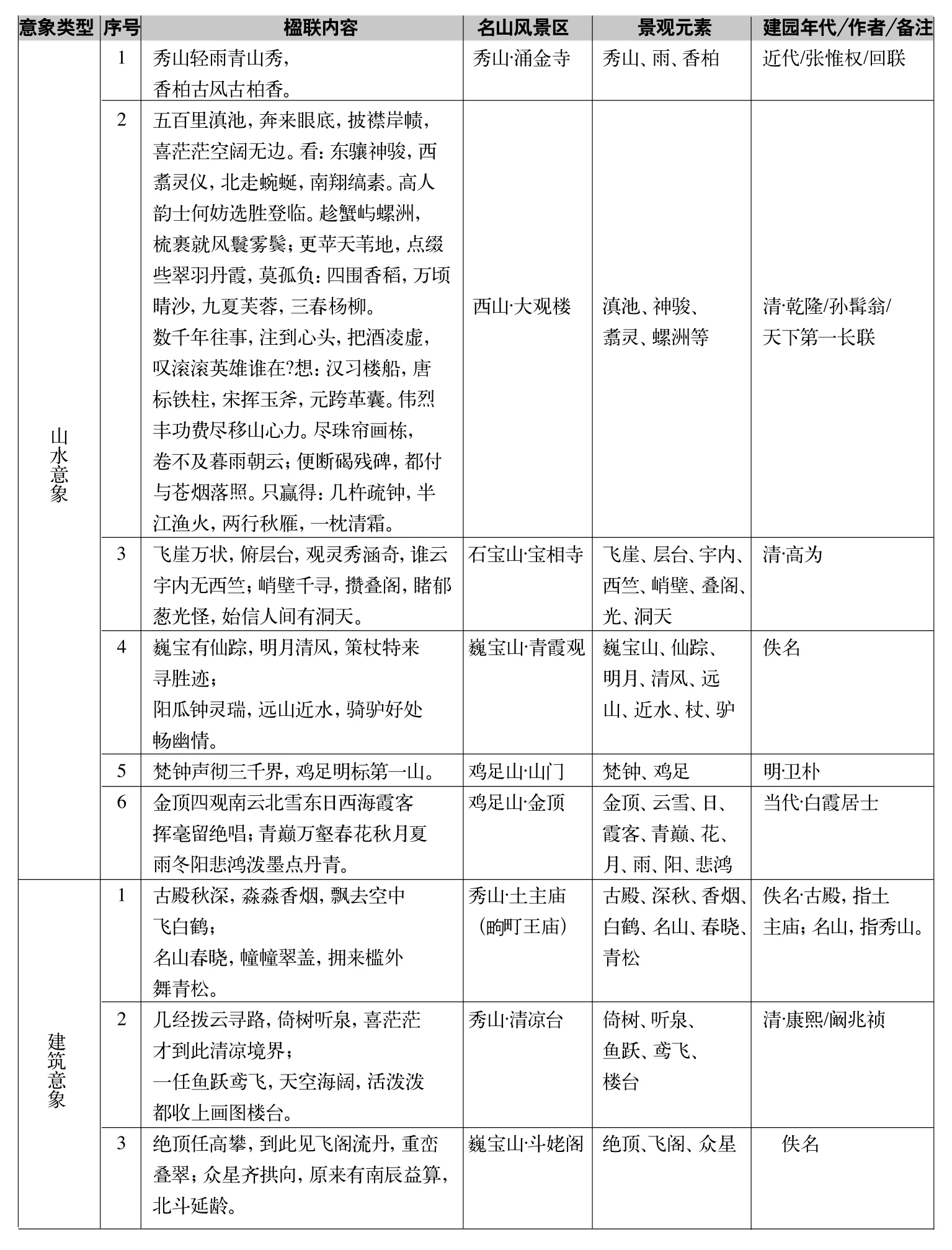

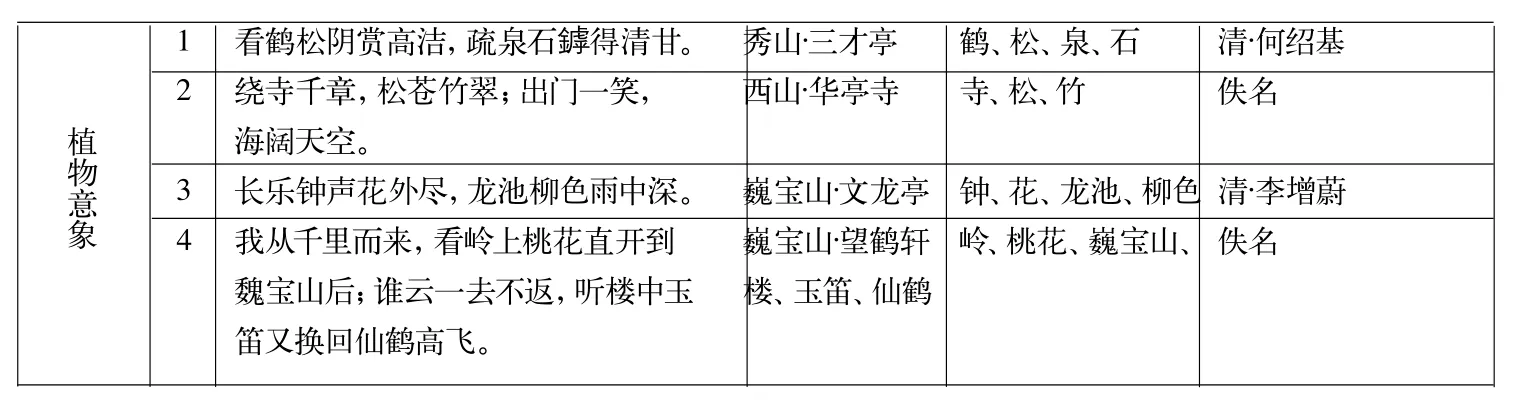

借景是中国造园理法中最重要的手法。《园冶》中独辟一章阐述,指出“构园无格,借景有因”[3],因四时、因场地、因文化。陈从周《续说园》中又说,“园外之景与园内之景,对比成趣,互相呼应,相地之妙,技见于斯”[4],以“妙”字点出景观因借的重要性。传统风景名胜区往往以楹联匾额为媒介,与自然、人文景观相互因借,通过“点景”与“借景”手法,构建“诗情画意”景观审美意象。云南自然和人文地理环境铸就了风景名胜区“秀、奇、幽、雄、旷”自然美学特征和丰富的文化承载,楹联匾额文化在风景名胜区景观构成中通过人文典故、自然风貌相互因借取象关系,深化和丰富了景观主题和整体审美意象。我们对云南风景名胜区秀山、西山、滇池、鸡足山、石宝山、巍宝山2000多处楹联匾额进行了调研和分类整理。依据楹联匾额所处位置和主要意言对象,大体可归纳为建筑、山水、植物三类楹联匾额景观意象类型(如表1与表2所示)。

云南风景名胜区楹联匾额多处通过“景文因借,象以意言”的明喻或隐喻的因借方式,表现出对景区整体审美意象的提炼和概括。例如,地处滇南的通海秀山为滇南文化秀逸、山水秀美第一,故曰“甲”。秀山入口山门匾额“秀甲滇南”开门见山点出主题。滇西大理巍宝山作为传说中太上老君点化南诏国王细奴逻修道成仙场所和全国72道家名山之一,宾川鸡足山作为南方丝绸之路上云南最早传播佛教的道场,巍宝山入口牌坊“巍宝仙踪”及鸡足山“天下第一山、灵山一会坊”皆开门见山点出与佛道相关主题。

表1:云南风景区名山楹联景观意象类型

1 看鹤松阴赏高洁,疏泉石植物意象得清甘。秀山·三才亭 鹤、松、泉、石 清·何绍基2 绕寺千章,松苍竹翠;出门一笑,西山·华亭寺 寺、松、竹 佚名海阔天空。3 长乐钟声花外尽,龙池柳色雨中深。巍宝山·文龙亭 钟、花、龙池、柳色 清·李增蔚4 我从千里而来,看岭上桃花直开到 巍宝山·望鹤轩 岭、桃花、巍宝山、佚名魏宝山后;谁云一去不返,听楼中玉 楼、玉笛、仙鹤笛又换回仙鹤高飞。images/BZ_150_777_472_808_501.png

表2:云南风景区名山匾额景观意象类型列表

主题性“点景”式楹联匾额文意通常包含一种或多种取象关系[5]。例如,巍宝山“巍宝仙踪”“长春洞”等匾额,是与道家“寻幽”“访道”相关的取象;昆明西山滇池大观楼天下第一长联包含“五百里滇池、蟹屿螺洲、翠羽丹霞、四围香稻、汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”等诸多风光景色、咏史述事,上联以描写滇池“旷、秀”自然风景为主,下联纵横历史人文,多维度切入,以所见、所嗅、所听、所感、所悟、所想因借取象,实借与虚借结合,写景咏史,寓情于景,使西山与滇池景观形成意境深远、情景相融,富有哲理的景观审美意象。

二、云南风景名胜区楹联匾额文化景观意象构成关系分析

意境是中国园林最高境界,意象是其中的一个阶段。风景区是范围、功能扩大了的私家花园[6]。园林意境包含人文精神,联匾则充当媒介,以文学小品方式存在园林中,把文学与其他景观要素链接构成园林审美意象。诗情画意的园林审美意象建立在中国传统山水文化背景基础上,与文学、诗词、绘画、宗教、建筑、戏曲等紧密联系。风景区名山联匾文化多通过“联想自然、象以意言、情以象抒”,达到“物情所逗、目寄心期、意象交融”审美意象。(一)通海秀山以“秀”为美学特征的楹联匾额意象构成关系

美学意义上的“秀美”,从自然风景角度理解,应有如下特征:舒展柔和的山体轮廓线;郁郁葱葱的森林植被;山水环抱的位置关系。从中国文学意象角度讲,应以“中正”“儒雅”为气韵,达到人与自然的和谐统一。通海秀山明朝时就与昆明金马山、碧鸡山,大理的苍山共称云南“四大名山”,位于通海县城南,城北为杞麓湖,山、城、水连城一片。通海秀山海拔2060米,相对高度约200米,山体舒缓,山林植被茂盛,元柏、明杉、明玉兰是秀山古韵悠远的见证;通海古时有“礼乐名邦”之誉,《通海邑志序》:“通海,据邑也,秀甲滇南,地当极重,科名文物莫盛于通。”秀山联匾丰富,有“匾山联海”之称,其中“千峰翠”“高开洞庭野”等被收入“中华名匾”。

秀山风景区楹联匾额文化体现了自然与地域人文景观相互因借而通达秀美意象特征。例如,悬挂于古柏阁的回联“秀山轻雨青山秀、香柏古风古柏香”,上联描绘细雨中山川秀丽,下联描写古柏清香,以秀和香为字眼,视觉、听觉、嗅觉、文脉知觉一气呵成。山清水秀、烟雨朦胧、古柏传香的秀美意象跃然而出。古柏阁也是秀山最高峰巅螺峰的绝佳观景位置,悬于古柏阁的匾额“千峰翠”作者阚兆祯为云南本土名士和著名书法家,以行楷书入匾,秀美挺拔,是书法风格、匾额文意与自然环境融合的典范。借古柏阁景窗鸟瞰,杞麓湖水烟波浩渺,四周山峰攒簇累积、萦青缭白,鸟语花香,形成湖山秀色收纳其中的“尺幅窗、无心画”,悬于古柏阁的匾额“千峰翠”则与山巅秀丽景观意象意象相映成趣。

(二)宾川鸡足山以“雄”为美学特征的楹联匾额意象构成关系

在中国传统美学中,“雄”是相对“秀”而言,景观意象有挺拔、厚重、伟岸、崇高的壮美形态。云南风景名山而言,山体厚重壮美,鸡足山可为代表。鸡足山位于大理白族自治州,主体位于宾川县,前临苍山、洱海,后靠金沙江。鸡足山地处横断山脉东南边缘,海拔高度3248米,相对高差1468米,以山势顶耸西北,尾掉东南,前三峰后托一岭,因形似鸡足而得名。自然地理特征是构成鸡足山雄秀审美意象主要因素。旅行家徐霞客、画家徐悲鸿都曾问道鸡足山,写文泼墨。徐霞客借兴写下《绝顶四观》——《日观》《海观》《云观》《雪观》成为鸡足山绝唱,徐悲鸿则留下《鸡足山全景图》《雄鸡图》《雄鸡竹石图》等艺术瑰宝。

最高峰天柱峰高耸于群山,山势雄奇,群峰万壑,西北面舍身崖深难见底,时有松涛阵阵袭来,有“凌绝顶”之感。悬挂于天柱峰金顶寺楹联为“金顶四观南云北雪东日西海霞客挥毫留绝唱;青巅万壑春花秋月夏雨冬阳悲鸿泼墨点丹青”。徘徊瞻眺,四时各异,上联意指的彩云南现、西眺洱海、北望玉龙、东享日出的雄奇景象,下联描绘的春山杜鹃、秋高赏月、夏林听雨、冬日暖阳的壮美景致跃然而出、浮现眼前。楹联从山水景观描绘鸡足山雄奇壮美整体风貌到进入大师墨点丹青绝唱,把人文踪迹与自然雄秀融为一体,堪称表达景观美学意象的佳联。

“灵山一会”为鸡足山入山门牌坊,与“梵钟声彻三千界,鸡足名标第一山”形成坊联。此地仰头望山,山高路长林深。佛教经典记载,佛陀曾到过两座山,其中一座为云南鸡足山,且多次提到天竺有东方丝绸,以黄金等价交换。考古学者童恩正,组织云、贵、川、苏等八省专家考察,证实云南最早佛教传播来源于丝绸之路,因此鸡足山有“祥云伫足处,南来第一山”之说。牌坊与坊联“第一山、灵山”以历史、文化传承角度,标榜出鸡足山具有佛教文化渊源厚、时间早、山伟岸的厚重、崇高审美意象。

(三)昆明西山滇池以“旷”为美学特征的楹联匾额意象构成关系

在中国传统美学中,“旷”是相对于“曲”的审美意象,景观形态则有辽阔无边,心旷神怡之意。登高极目,四象脚下,是为高旷,这种景象在鸡足山金顶、秀山涌金寺、西山龙门等处遥瞻可得;一马平川,是为平旷,五百里滇池置于眼前,观之浩瀚,湖光山色,气象万千,情之所至,诗文留篇。昆明西山位于城郊,峰峦连绵,海拔2350米,由华亭山、太华山、罗汉山等群山组成,传古时有凤凰停歇,见者不识,呼为碧鸡,故也称碧鸡山。森林茂密,花草繁盛,清幽秀美,景致极佳,有“滇中第一佳境”之誉。滇池是云南最大淡水湖,有高原明珠之称,环抱西山,二者虚实相生、因湖成景、珠联璧合,是云南山水景观合作之佳构。

昆明大观楼位于西山之下,古时雄踞滇池北滨,可放眼滇池、西山。大观楼有著名的天下第一长联,“五百里滇池,奔来眼底,披襟岸帻,喜茫茫空阔无边。看:东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素。高人韵士何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓;更苹天苇地,点缀些翠羽丹霞。莫孤负:四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想:汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得:几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。”上联描绘滇池四围山水浩瀚的空间景观,下联追溯历史,借景抒怀,上下联把浩瀚美景之“旷”与历史文脉之“旷”联系起来,对“旷”美景观意象可谓在空间、方位、气象上的多层次、多尺度、多视角立体构成。

(四)剑川石宝山以“奇”为美学特征的楹联匾额意象构成关系

《说文》云“奇,异也”。奇美具有让人感觉意外的奇特、奇妙审美形态。景观之“奇”,则多含有奇山、奇石、奇洞、奇松、奇文等自然、人文景观要素。剑川石宝山位于云南大理剑川县,山上遗留有唐宋佛教密宗、南诏王及随从、波斯人等石窟和摩崖造像,与《南诏中兴画卷》《大理国张胜温画卷》共称为“南天瑰宝”,享有“西南敦煌”的美誉,为国家重点文物保护单位。石宝山为丹霞地貌,山上红砂石球状风化形成龟背状裂纹奇峰异石,石趣无限。奇特山石,白族语称“砟侩”,“砟侩波”,汉语意为“大石头山”或“石头寺”。根据白族语称和佛教文化,文人雅称为此山为石宝山,一语两得。

石宝山宝相寺依山体崖壁悬空立寺,溪流从山涧高处直流而下,奇险秀丽。楹联为“飞崖万状,俯层台,观灵秀涵奇,谁云宇内无西竺;峭壁千寻,攒叠阁,睹郁葱光怪,始信人间有洞天”。以“奇”点题,飞崖、层台、峭壁之上构叠阁,修佛研经,把山水风貌特点栩栩如生勾勒在心中,引人入胜。雍正十三年剑川知州高为阜以篆籀之法题写于石宝山石钟寺的“何处得来”匾额,有怀素、张旭笔意,意指石钟寺悬崖峭壁、怪石盘旋奇异的景观和悬崖之上尺度2米以内的8组佛教石窟造像“何处得来”两层意思,看似轻描淡写,实则有“奇美”山水、人文景观意象契合的关系,佛法、哲理相统一的“点景”妙意。

(五)巍山县巍宝山以“幽”为美学特征的楹联匾额意象构成关系

“幽”是中国古典园林惯用构景手法,多给人宁静平和美感。以“幽”为美的自然景观具有深和静两个特征,多含自然与人文景观幽静、深邃意味。位于滇西中国历史文化名城巍山县的巍宝山海拔2509米,峰峦起伏,绵延数十里,是南诏国的发祥地和古都、茶马古道重镇和彝族寻根祭祖圣地,也是中国72道教名山之一,距今有2000多年历史。在云南名山风景中,巍宝山山势雄伟,有“幽”的美誉,楹联匾额文化在“幽”美意象点题和借景方面颇为精辟。

巍宝山青霞观位于山中腹地,依山势围合形成闭合空间,四面诸峰环绕,植被茂密,古木遮天,寺观掩映于浓荫翠盖之间,小径穿行于丛林深谷之中,是幽静修道好去处。悬挂于青霞观的楹联为“巍宝有仙踪,明月清风,策杖特来寻胜迹;阳瓜钟灵瑞,远山近水,骑驴好处畅幽情”。上联中的“巍宝仙踪”乃当地古代文献《蒙化志稿》记载的“蒙化十六景”之一,策杖“寻”迹则点题直指“清幽空间”;下联中,远观山野,林幽水秀、道观隐约于树荫山岩间若隐若现,“骑驴”而入深邃、朦胧、幽静的“道法自然”审美意境之中。位于巍宝山后山古刹长春洞,山中温泉是南诏时期蒙诏汤池,被称为“温泉洗浴”,亦是蒙化十六景之一。清嘉庆年间吏部尚书钱塘章煦题书悬挂在山门的“长春洞”一匾,一语双关地点出长春洞碧水回环、古洞清幽、六月余留三月景及和全真道祖师爷邱处机的关系,突显“古、幽、道”意象之趣。

三、总结

楹联匾额文化是传统风景名胜区重要文化遗存和景观元素。本文通过对云南秀山、滇池、西山、鸡足山、石宝山、巍宝山传统风景名胜区楹联匾额文化和园林景观意象关系的探析,可以初步得出如下结论:其一,云南传统风景名胜区楹联匾额景观文化因所处地理区域、文化源流、山水形态各有千秋。舒展柔和,“中正、儒雅”的秀山以儒家思想为根基,构建了以“秀”为主的景观美学意象;以大观楼为观景点的西山、滇池则因平旷的山水环抱,构建了“旷”为主的景观美学意象;滇西历史上是南诏国、大理国建都地,自然地貌多样、三教文化盛行,不同山川地貌展现了鸡足山“雄”、石宝山“奇”、巍宝山“幽”的景观美学意象。

其二,从风景区景观序列展开角度看,风景名胜区山门、峰巅、楼阁观景点等景观节点的联匾对景区整体意象美学概括、构建最为精辟,似与中国画位置经营同理。

其三,既体现了地域乡土文化特色,也体现了传统的汉传楹联匾额文化在云南自然地域园林中运用与传承。

【注 释】

[1] 金荷仙,华海镜,周慕真,王自力,朱云有.园名景名的取名方法及其文化内涵[J].浙江林学院学报,1999(03):87-91.

[2]张家骥.中国造园论[M].太原:山西人民出版社,1991:1.

[3][明]计成.园冶[M].南京:江苏文艺出版社,2015:336.

[4]陈从周.惟有园林[M].天津:百花文艺出版社,2007:20.

[5]朱庆文.楹联十讲[M].杭州:西泠印社出版社,2016:137.

[6]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2008:695.