【内容提要】历史地看,现代性的出现是和“传统”相对应的,是告别传统的历史进程,即现代性是传统衰退而出现的新的社会文化形态。因此,现代性如何从传统中脱胎而来,如何在传统中演变,如何继承传统,这显然是无法回避的问题。1979年,献礼中华人民共和国成立30周年的舞剧《丝路花雨》及其引发的“敦煌舞”教学体系的构建与敦煌题材舞蹈作品的编创,不仅是当代舞蹈对历史的延续,更是一种传统文化在新时期现代性语境中的复现。正是像《丝路花雨》《敦煌彩塑》《大梦敦煌》等的舞蹈(剧)作品,像高金荣、贺燕云、史敏这样执着的一代代敦煌舞人,以“美美与共、天下大同”为美学关怀,才使得“敦煌舞”这一“敦煌壁画式舞蹈艺术”逐步得到社会与国内外学界的广泛认可,不仅丰富了当代中国古典舞蹈的专业与学科体系,更是以传统舞蹈审美回归的现代性体验呈现出延续中的历史复现,从而发挥着中华优秀传统文化的世界影响力,这也是我们今天持续、深入、广泛地研究与研讨敦煌乐舞艺术的当代价值与世界意义之所在。

对于中国当代艺术而言,“从某种意义上说,现代性的启蒙思想在80年代形成高潮,又是改革开放以来,思想—文化—艺术演进的逻辑结果”[1]。这个“现代性的启蒙思想”就是1978年改革开放以来,在全国出现的美学热中出现的对启蒙的重新呼唤、对人道主义的诉求、对社会现状的思考等社会思潮。以李泽厚“实践美学”为代表的观点强调“主体性”,以及作为一种本体论的马克思主义实践论等,具有先锋性和启蒙性的意义。20世纪80年代经历了“思想解放”和“新启蒙”运动的革新之路后,也构建了一个独特的文化空间——传统与当下、中国与西方、精英与大众共同构成了一个艺术生态场域。1979年,在中华人民共和国成立30周年之际,舞剧《丝路花雨》作为献礼演出作品之一,不仅是当代舞蹈对历史的延续,更是一种传统文化在新时期现代性语境中的复现。

一、传统的延续与现代性体验

追寻“现代性”在西方的社会和文化基础,大概要追溯到15世纪欧洲文艺复兴以及其后的资产阶级启蒙运动,文化和自然科学的繁荣造就了欧洲的强盛,这种强盛又借助文化和社会的双向反哺作用凸显了现代性。“文艺复兴以降,现代与传统作为一组对立范畴开始出现,其间几经反复……到了波德莱尔,今天意义上的现代性观念便被确立起来了。”[2]因此,与其说现代性是一种来自未来的召唤,不如说是延续而来的传统。历史地看,现代性的出现是和“传统”相对应的,是告别传统的历史进程,即现代性是传统衰退而出现的新的社会文化形态。因此,现代性如何从传统中脱胎而来,如何在传统中演变,如何继承传统,这显然是一个无法回避的问题。在艺术中,传统与现代之间不具有绝对的对立意义。“传统性与现代性”是中国艺术学理论思考的两组关键词之一[3],并在艺术中形成了三种不同的话语,“一是反传统的现代性话语,二是不反传统的现代性话语,后者又包括两种言说,一种是不是要把现代化进程与中国现代性以来的历史对立起来,而是结合起来,不是与中国古代悠长的历史对立起来,而是结合起来,一种是现代性要坚持民族传统”[4]。笔者认为,对艺术而言,最重要的是表达问题,即用什么样的语言和模式把故事或情感叙述或表达出来。传统文化艺术的丰富资源与当代之间存在着一种永久的循环机制,当代舞蹈人的情感、欲望、幻想、想象、理想、生活追求、价值信仰、心理模式和审美体验等以及从这些生存体验中获得的审美情感,在传统与现代之间能够产生诸多共鸣,即过去与现时属于同一个精神空间。

20世纪70年代末,“文革”结束。在“拨乱反正”“解放思想、实事求是”的语境中,舞蹈从“样板戏”“政治传声筒”复归到艺术本位。在传统现实主义和西方现代主义共同作用的新启蒙文化语境中,传统舞蹈如何以传统的语言来传承历史、叙述当下、展示人性?对于这个问题,舞蹈家用行动给予了回答——对传统舞蹈艺术的复兴。

二、《丝路花雨》与古典主义舞蹈的回归

对舞蹈艺术而言,现代性本质凸显的是一种超越历史时空的生命与生存的存在体验——舞蹈或舞蹈人的主体存在。当代舞蹈人现代性的体验构成了中国舞蹈现代性的审美维度,在这一维度下,舞剧《丝路花雨》被赋予了新时期的历史价值:“从某种意义上说,它就是一个当代古舞的启示录:人们可以从中国丰富的古代舞蹈文化领域中挖掘今天的艺术形象和灵感。”[5]毫无疑问,《丝路花雨》的素材是“传统”的,但其表现形式则是“现代”的,它不仅“复活”了历史中的“敦煌舞”,而且还是传统道德与艺术审美在新时期的“复活”—— “文革”时期,传统舞蹈被视为旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯的“四旧”而遭到贬斥,“文革”结束后,20世纪50年代的传统经典作品如《荷花舞》《飞天》以及民族舞剧《小刀会》中的《弓舞》和《鱼美人》中的《珊瑚舞》得以重新排练演出,使这些富有民族审美价值的作品再度出现于观众的眼前。以《丝路花雨》为代表的舞蹈新作,全面开启了“中国古代乐舞复兴”[6]的历史新历程。甘肃省歌舞团(后改为“甘肃省歌舞剧院”)的这部《丝路花雨》(编导:刘少雄、张强、朱江、许琪、晏建中)将绚烂的敦煌舞蹈展现在人们的审美“视”界中。这部民族舞剧大胆地以举世闻名的佛教艺术——莫高窟壁画雕塑为蓝本,以敦煌画工神笔张父女和波斯商人伊奴斯之间的友谊为题材,结构了一个情节曲折、矛盾尖锐、形象鲜明的大型民族舞剧。

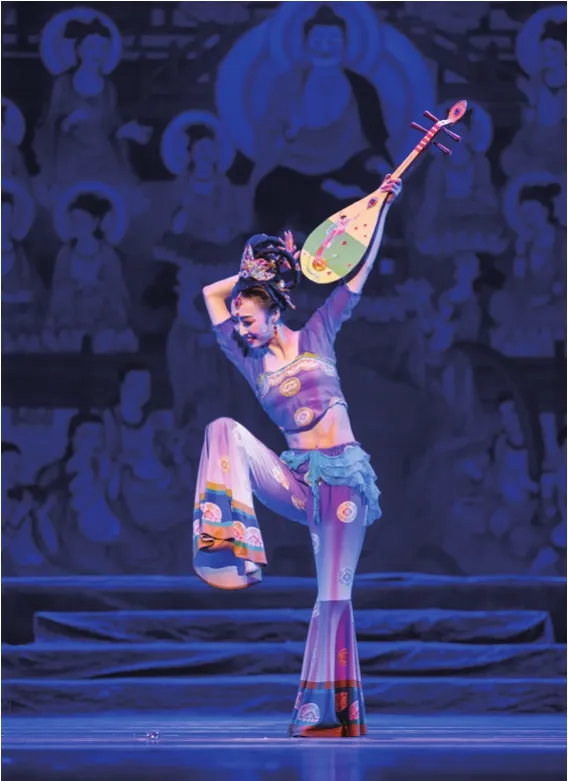

《丝路花雨》剧照(甘肃省歌舞剧院供图)

《丝路花雨》根据壁画上的舞姿特色,以敦煌舞特有的“S型”曲线运动规律,结合中国古典舞蹈的组合规律,将壁画雕塑中静止状态的造型动作连接发展,使舞蹈语汇新颖别致。特别是绘于壁画中的代表作“反弹琵琶伎乐天”的造型动作,独具一格、优美动人,不仅复活了敦煌壁画和唐代舞蹈,更以浓厚的历史时代感与民族风格特色引发了20世纪80年代舞蹈界“复古”“仿古”的热潮——《仿唐乐舞》《编钟乐舞》《九歌》《长安乐舞》等作品随后问世。这些舞蹈一方面对民族传统舞蹈的审美加以继承与弘扬,另一方面也丰富了当代中国古典舞审美风格与形式。这一古典主义舞蹈的复兴气象所复兴的,“也许一个时期里最显著的是模仿化的古代乐舞,但最重要的当属舞蹈运动中的典雅文化”[7]。《丝路花雨》也获得了“中华民族20世纪舞蹈经典”的历史评价殊荣。

在传统社会,艺术被赋予教化、记录和仪式的功能,与宫廷历史发生着密切的关联,因此难以脱离世俗生活世界。现代性的出现为艺术的自主独立提供了历史条件——人的自由与理性,即“当我们说艺术是一个独立世界时,实际上触及美学和艺术的一个现代性特征,就是通常所说的艺术的自主性或自律性。这是一个完全现代的美学观念,它标识了一种关于艺术认知及其合理论证的逻辑,那就是艺术所以为艺术,是因为它与非艺术的日常事物截然不同,它有自己的定性、边界和内在逻辑,所以它是独立自足的”[8]。审美意识的觉醒在于对艺术与政治、艺术与生活、艺术与历史等关系的重新认识与表达。可以说,舞剧《丝路花雨》凸显了“拨乱反正”后新时期的历史、人文情怀,在古老灿烂的敦煌文明中找到传统文化思想与现代舞蹈艺术的契合,实现了古典主义舞蹈的回归。

契合之一是以“像”贯通历史与当下的共在性。敦煌舞的对象与内容来自深邃久远的过去,如《丝路花雨》讲述了唐代丝绸之路上发生的关于友情、亲情以及家国之忠的故事。主人公英娘敦煌市集卖艺的舞段、与父亲神笔张重逢后随父在石窟作画起舞“反弹琵琶伎乐天”的舞段,以及神笔张梦中的天乐仙境,都是以“当下”的身体表现“过去”的场景。可以说,古寂的石窟乐舞形象与舞者身体的舞姿结合在一起,在现代的舞台上,“敦煌”之静“像”、物“像”被赋予了有情感、有温度、有情怀、有历史、有传统、有当下的新的意义。

《丝路花雨》剧照(甘肃省歌舞剧院供图)

契合之二是以“舞”贯通静态与动态的多维性。敦煌舞提取了莫高窟壁画中的典型舞姿三道弯“S型”:第一道弯是偏头、收颈、倾头,第二道弯是出肋、移腰、出胯,第三道弯是屈膝、勾脚,在整体上呈现下沉、出胯、冲身的体态。敦煌舞将三道弯的体态与三道弯的动律有机结合,从而呈现出丰富的“S型”动律类型。如《丝路花雨》中英娘与天宫乐伎们的拧、曲、倾,在身体高度倾斜状态下旋转,使得石窟壁画中二维平面的姿态在四维时空中“复活”,凸显出舞蹈艺术独特的时空艺术的属性。由此,神笔张梦境中的“天宫伎乐”不仅“复活”了诸如159窟、220窟等洞窟中的天宫乐舞,更“复现”了唐代宫廷乐舞的场景,使得舞剧《丝路花雨》不仅具有艺术审美价值,更有历史文化价值。

契合之三是以“情”贯通艺术与生活的真实性。尽管舞剧《丝路花雨》是“无中生有”,但是秉承了现实主义的创作思路,一方面以严谨的态度对待剧中的历史细节,另一方面以人民为颂扬的对象。英娘与神笔张重逢后,在石窟伴父作画时即兴起舞,无意中的“反弹琵琶”之舞姿为父亲点亮了刹那间的创作灵感。这一舞剧叙事中的父女之情,赋予了石窟中静止在历史时空里的画面以温暖和温度。

三、高金荣与舞蹈家的情怀

“新舞蹈”的开创者吴晓邦先生在20世纪80年代初指出:“舞蹈在实现社会主义现代化的征程中,要以人所具有的审美观点,来体现‘真正的人’和‘自由的人’。”[9]这个“真正的人”和“自由的人”,正是现代美学、现代艺术所追求的主体性,也是新时期“美学热”的感性解放——情感世界的张扬使然。新时期“解放思想”,主体开始觉醒,特别是艺术创作的主体性——独立思考的个体及个体性的自由创作,开始了对旧有反映论或阶级论艺术实践与理论的反拨。“文革”中集体失语的舞蹈家们,在新时期的创作中表现出强烈的主体意识。历史地看,不同时代的艺术家在进行艺术创作的过程中,不断地寻找着荣格所说的“原型”,从而将自我的命运转化为整个人类的命运。“正如个人意识倾向的片面性从无意识的反作用中得到纠正一样,艺术也代表着一种民族和时代生命中的自我调节过程。”[10]在这个调节过程中,艺术家扮演着举足轻重的角色——将主体的精神追求上升为对民族与时代的关怀。提及敦煌舞的当代构建,谁都无法绕过当代舞蹈家、教育家,敦煌舞教学体系的创建者高金荣女士。她曾任中国舞协第四、五届理事,甘肃省舞协主席,甘肃省艺术学校校长,西北民族大学舞蹈学院特聘教授、硕士生导师,甘肃省文联委员,国家一级编导。出生于1934年的高金荣,1952年毕业于中央戏剧学院崔承喜舞蹈研究班,几十年来,一直致力于敦煌壁画舞姿的研究,首创了敦煌舞基本训练教材并编创了一批教学剧目,培养了大量优秀的敦煌舞演员,为建立敦煌流派的舞蹈艺术奠定了基础。

作为新中国培养的第一代舞蹈人中的典型代表,高金荣的身体与意识伴随新中国舞蹈构建历程,被赋予了强烈的民族性与人民性的集体无意识——民族复兴的文化自觉。

1979年甘肃省歌舞团创作演出的大型民族舞剧《丝路花雨》在文艺界刮起了强劲的敦煌艺术旋风,同样也深深吸引了毅然从北京到祖国大西北参加工作的高金荣。在多次观看及参与访谈与研究的基础上,高金荣认为舞剧《丝路花雨》在创作上不仅具有很大的舞蹈学术价值,更具有现当代文化意义,同时这在舞蹈的学科建设中也是一大创举。此外,高金荣在评论中认为,该舞剧还应通过不断研究和创作实践,形成同芭蕾舞剧《天鹅湖》一样的传播效应,其表现形式也应能成为一个独特的舞种,甚至学术体系。在此之前,20世纪70年代时,由台湾和日本先后对敦煌壁画中“舞姿”的研究也曾引起高金荣的反思:“为何同样是自古而来的敦煌舞就不能成为一种流派呢?”那时正逢高金荣身兼甘肃省艺术学校校长及甘肃省舞协主席的双重身份,她感觉到应把此番事情作为一份集体的舞蹈研究使命[11]。

由《丝路花雨》引发的灵感与共鸣、责任与使命感,使得高金荣在敦煌舞蹈复现的这条路上越走越痴迷、越走越精彩:从1979年开始,她走进莫高窟,开始研究敦煌壁画舞姿;通过舞蹈教学中的不断思考与实践,1982年编写出《敦煌舞基本训练大纲》,编排了《千手观音》《妙音反弹》《大飞天》《凭栏仙女》《彩塑菩萨》《欢腾伎乐》及组舞《敦煌梦幻》等敦煌舞教学剧目;2011年正式出版《敦煌舞教程》;2015年亲创并执导敦煌舞剧《步步生莲》。其40年的“敦煌路”,建构了一种古典舞蹈的现代性体验方式,开辟了一条传统舞蹈审美回归的当代路径,实现了一种延续中的历史复现。

四、敦煌舞与艺术的自律

从20世纪50年代戴爱莲先生编导的女子双人对舞《飞天》首次将石窟壁画中的“飞天”形象以舞蹈艺术的形式呈现在舞台上,到70年代末甘肃省歌舞团的舞剧《丝路花雨》开创“敦煌舞”这一表演风格,再到之后高金荣与贺燕云、史敏等几代“英娘”推进“敦煌舞”教学的丰富发展,除了舞蹈家的主体意识作用之外,艺术自律的内驱力是不可或缺的,也表现出以审美形式求取族群、国家之文化认同,重建文化精神同一性的中国美学的现代性之路。如高金荣所秉持和坚信的“历史和时间会给大家一个答案”,敦煌舞经过四十余年的发展,逐渐形成了较为系统的舞蹈理论和实践体系,成为中国古典舞的重要组成部分,也对世界舞蹈理论和学派产生了重要影响,充分体现出当代舞蹈艺术的自律性。其一,敦煌舞的文化格调。孕育了敦煌舞的文化母体是1987年被列为世界文化遗产的敦煌莫高窟。佛教在东传中逐渐被赋予了浓厚的汉民族文化特色,丰富深厚的传统舞蹈艺术为敦煌的石窟舞蹈提供了肥沃的土壤,糅合印度文化、西域文化和黄河流域的文化,呈现出竭力符合汉地民众的审美情趣与社会道德风尚的风格。佛教文化东进的过程也是一路被民族化、世俗化的过程,最终形成了源远流长、无比辉煌的中国式佛教舞蹈艺术。在当代敦煌舞从元素到基本动作,再到组合训练的课堂教学中,尤为注重传承敦煌石窟文明的中西融合之历史文化基因,确保了其独特的审美格调。

其二,敦煌舞的艺术风格。舞蹈艺术激活了石窟中静谧的飞天、药叉,使他们再度或仙袂飘飘,或威严凛然,并激活了沉睡的中国传统舞蹈的基因符码。《丝路花雨》中英娘的“反弹琵琶”舞姿、女子独舞《敦煌彩塑》中的“S型舞姿”、中国残疾人艺术团演出的《千手观音》以及同名舞剧《千手观音》更是通过舞蹈的视觉呈现特殊性强化了“千手千眼”的形式感等。敦煌舞蹈以独特的舞蹈形态和风韵,象征性地展现了以伎乐供养、以伎乐祭祀的宗教活动内容,通过艺术化的天乐舞和俗乐舞来分别展现人们臆想中的神佛世界和人间;通过对空间的感性处理,形成有主有从、有衬托、有照应、有节奏起伏、有微妙变化的统一的艺术世界。需要强调的是,孤立地看一个舞蹈形象并不能理解其真正的内容和意义,在这样统一的宗教艺术精神世界中,敦煌舞通过雕塑、绘画的多种造型方法共同发挥着作用,表现出整体性的浑然气势。

其三,敦煌舞的民族审美。尽管敦煌文化与艺术是古老的中原文化吸收了古老的西域佛教思想文化内容,并将佛、道、儒三教熔为一炉,以绘画、雕塑、建筑等传统艺术形式呈现出来并形成的自成体系的、中国化的石窟艺术,如借助彩云、凭借飘曳的衣裙和飞舞的彩带而凌空翱翔的飞天形象,是以形写神的艺术样式生动地弘扬着中原文化的审美意识,但飞天形象的形成也是一个印度宗教文化中国化的典型:“敦煌飞天来自印度。当它进入龟兹石窟后变为圆脸、秀眼、身体短壮、姿态笨拙的形象,加上印度裸俗、波斯大巾、不乘云彩,形成了西域特殊风格。进入敦煌后,逐渐与羽人相结合,五世纪末转化为飞仙,条丰脸型、长眉细眼、头顶圆髻、上身半裸、肩披大巾、头无圆光、风姿潇洒、云气流动,这就是敦煌式中国飞天。”[12]

1981年春,高金荣在其所在的甘肃省艺术学校开设了敦煌舞的课程,至今也已近40年。在此期间,曾有不少国内外的舞蹈家、艺术家前来看课观摩,敦煌舞的论文曾作为中国敦煌吐鲁番学会第一次学术研讨会的研究成果正式发表,高金荣也曾应邀在国内或赴海外各地进行教学和交流或带领学生演出,获得专家、学者和广大观众的一致好评,普遍赞誉敦煌舞新颖别致、自成一格、魅力独具。有的海外舞蹈家还不远万里专程来学习,在国内近年来也有越来越多的院校团体的舞蹈专业开设此课程。如高金荣所言:“敦煌石窟艺术发展的历史表明,对外愈开放,吸纳外来文化的气魄愈大,国家就愈强盛,文化艺术也就愈繁荣。”[13]

结语

当前,在国家“一带一路”的倡议下,“路路连连、美美与共”的文化价值观也是丝路传统文化发展与文艺创作的着力点。敦煌石窟艺术坐落于敦煌,固而敦煌不仅是“一带一路”上的丝路重镇,更是东西方文化的交汇中心,更应引领新时代“路路连连、美美与共”的文艺旗帜。在我们看来,正是像《丝路花雨》《敦煌彩塑》《大梦敦煌》等的舞蹈(剧)作品,像高金荣、贺燕云、史敏这样执着的一代代敦煌舞人,以“美美与共、天下大同”为美学关怀,才使得“敦煌舞”这一“敦煌壁画式舞蹈艺术”逐步得到社会与国内外学界的广泛认可,不仅丰富了当代中国古典舞蹈的专业与学科体系,更是以传统舞蹈审美回归的现代性体验呈现出延续中的历史复现,从而发挥着中华优秀传统文化的世界影响力,这也是我们今天持续、深入、广泛地研究与研讨敦煌乐舞艺术的当代价值与世界意义之所在。【注 释】

[1] [3] [4]张法.艺术学的重要关键词:传统性与现代性[J].人文杂志,2008(6):90,89,89.

[2] 周宪.文化现代性精粹读本[M].北京:中国人民大学出版社,2006:16.

[5] 冯双白.中国现当代舞蹈史纲[M].北京:文化艺术出版社,1999:209.

[6] [7]冯双白.新中国舞蹈史[M].长沙:湖南美术出版社,2009:86,87.

[8] 周宪.从舞台到街角: 舞蹈现代性的思考[J].北京舞蹈学院学报,2015(3):2.

[9] 吴晓邦.新舞蹈艺术概论[M].北京:中国戏剧出版社,1982:59.

[10] 荣格.荣格文集:心理学与文学[M].北京:改革出版社,1997:235.

[11] [13]2017年6月13日,高金荣在西北民族大学所做的“敦煌舞的缘起创造与发展——敦煌舞一路走来”的讲座。整理人:王情。

[12] 段文杰.敦煌石窟艺术的特点[J].敦煌研究,1995,44(2):3.