【内容提要】一种兼具琵琶与箜篌乐器特征的梨形、弯颈抱弹乐器形象在不同时代的敦煌壁画中有相似的呈现。以榆林窟25窟壁画中的形象为例,这种兼具不同乐器特征的乐器从音乐角度上看显然并非现实存在的乐器实物,而是一种具有佛教音声理想的独特创造。追溯宗教世界中这件乐器的象征及意义,可以知道这件乐器的“真相”本是流行于古印度的一种弓形竖琴。尽管这种竖琴在唐代的文献中以“凤首箜篌”的名称得以具载,但是在河西走廊以及中原洞窟壁画中几乎找不到它的真实样貌。本文从凤首箜篌在敦煌壁画中的表现创造出发,提出它的传播止步于河西走廊的历史判断。

2017年10月,笔者赴德国莱比锡民族学博物馆(GRASSI Museum füer V?lkerkunde zu Leipzig)参加该馆馆藏古代东亚乐器的研究项目(Die ostasiatischen Musikinstrumente des GRASSI Museums in Leipzig)。由于该研究项目主要在博物馆地库中的工作间完成,展厅中一些常规展出的东亚乐器被临时移送到地库,而东南亚与南亚的乐器则因东亚展柜的些许空置而显得尤为丰富。笔者在展柜中发现一件缅甸弯琴(见图1),这件曾以“凤首箜篌”之名在中国典籍中反复出现的古代乐器,并不在我们“古代东亚乐器”的研究项目之列。作为一个唐代音乐史的研究者,却是首次以“古代东亚乐器”研究者的身份从“客位”的视角来审视这件在对中古典籍的长期研习中已能如数家珍的乐器,这种典籍与实物的“错位”不免促使笔者重新思考,这件普遍存在于中国典籍的乐器在中古时期的传播事实究竟如何?它是否曾经作为一种现实的乐器存在于唐代的音乐生活?

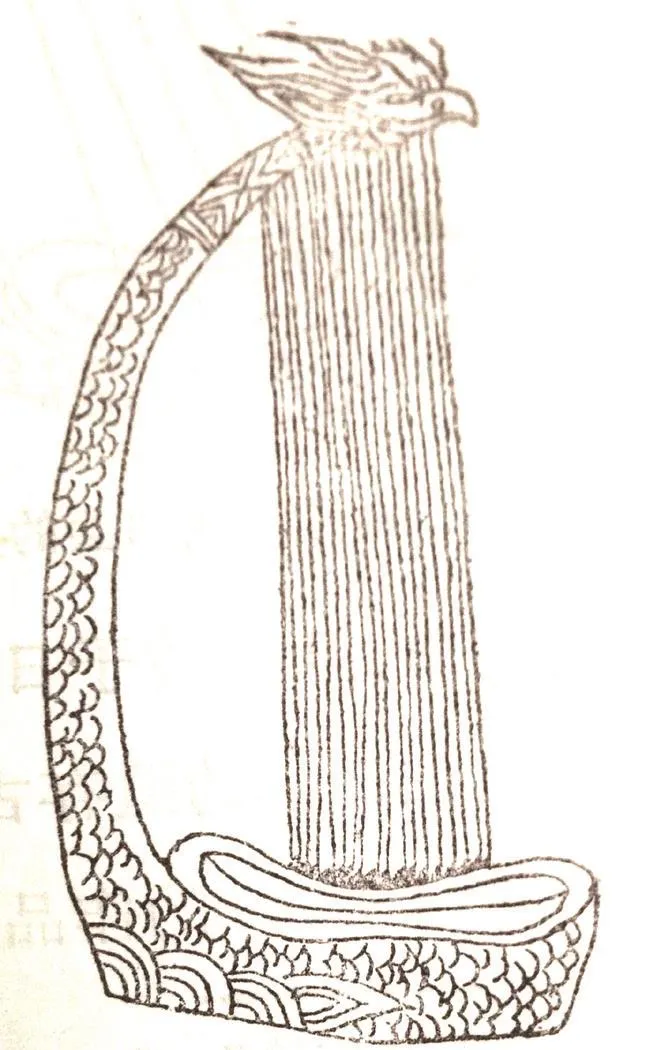

图 1 莱比锡民族学博物馆馆藏古代弯琴

图 2 榆林窟 25窟(中唐吐蕃时期)

一、榆林窟25窟弯琴的启示

姚秦三藏法师鸠摩罗什所译的《佛说阿弥陀经》中描写净土法境曰:“彼佛国土,常作天乐,黄金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗花……彼国常有种种奇妙杂色之鸟:白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音。其音演畅五根、五力、七菩提分、八圣道分,如是等法,其土众生闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧……”此经作为“净土三经”之一,用极美的笔触描写极乐庄严,经文中所写于昼夜六时“出和雅音”的种种“奇妙杂色之鸟”最以迦陵频伽为妙,令众生谛聆而领略净土法门之妙。迦陵频伽本自梵文Kalavinka的读音,华译又称妙音鸟,指的是佛教理想中的神鸟,正如《慧苑音义》所云:“迦陵频伽此云妙音鸟,此鸟本出雪山,在壳中即能鸣,其音和雅,听者无厌。”佛教艺术常以迦陵频伽譬喻佛菩萨之妙音,其人首鸟身的形象多见于敦煌壁画,尤以持奏乐器的各种形象为著。作于中唐吐蕃时期的榆林窟25窟壁画中有一特别的双首迦陵频伽,手持一梨形、弯颈的抱弹乐器,与右侧的凤鸟一同展翼站立。就音乐的角度而言,迦陵频伽怀中抱持的这件刻画精美的乐器尤其意味深长——它复合了几种不同性质乐器的最重要特征,以至于成就了一种现实中虽不存在、却在表现佛国世界的理想时充分包含了对世俗乐器观察的情况[1](见图 2)。

如图所见,双首迦陵频伽手中所持是一件通体只张一弦的弯形乐器,乐器的形态以及左右手的演奏姿势充分显示:这是竖琴类——或者根据汉唐时期的名字称为箜篌类——弹拨乐器中的一种。

《通典·乐典》“八音”条中有“一弦琴。十有二柱,柱如琵琶”之语,考虑到世间确有一弦的乐器靠琴首的屈伸改变音高,或如《通典》所载的十二柱琴,在壁画上出现一弦的乐器并不能算是脱离现实。

然而这毕竟是一件描写佛国世界音声的法器,尽管这件法器兼具两类真实乐器的形态特征,琴身的细节所呈现出的制度矛盾却显示,这是一件无法实现多音的单声器物:

其一,琴身所饰的捍拨以及左手所握处的品柱所呈现的琵琶类乐器特征表示,这件乐器理应可以依靠左手的按弦而区别音高。然而仔细观察乐器的形态可以发现,由于琴颈的弯曲以及左手所按持的品柱之于琴弦的距离,看似辅助琴弦演奏多音的品柱却恰好因为与弦的距离失却了它应有的功能,使之仅能依靠右手拨奏的单音,或者——从乐器发声的原理而言——以左手手指在右手拨奏单音的同时由琴弦的泛音位置快速离开以取得单个自然泛音。

其二,弯颈形态以及迦陵频伽的抱持姿势说明,此器另具箜篌类乐器的外形特征。尽管壁画的画工以一种穿越深浅的详细刻画逼真细致地描绘出此琴所张仅有一弦,而且琴身兼具形同虚设的品柱,迦陵频伽的抱弹形态却非常鲜明地呈示:这是一件区别于竖箜篌的内抱型弓形箜篌。然而耐人寻味的是,箜篌本是一件依靠多弦的音高差异而构成音阶的多音乐器,这件仅有一弦的乐器自然无法通过音高的依次构成音乐的流动。换句话说,这件空具箜篌外形的“乐器”并非现实世界里的真实创造。

一件既不能像琵琶一样靠按弦改变音高又不能像箜篌一样靠多弦取声的弹拨乐器,却同时具体地描画有箜篌的形态和琵琶的品柱与捍拨,这种超越现实的创造显然并不能被草率地批评为不懂乐器原理的误作。恰恰相反,混杂但细致的乐器特征既反映了画工对乐器构件的充分了解,更说明他将各种乐器特征描画在一件乐器上是一件有意的行为。其间所透露的消息只能说明,他所从事的宗教题材需要他表现迦陵频伽产生的是一种超越人间现实的音声,导致他综合各种人间的现实乐器而描画出一种具有超越精神的理想乐器。

这当然可被视为一种艺术上的虚构,但表现在乐器上的各种构件的细致、精确,以及这件超越现实的乐器所代表的音声理想,却恰恰反映了佛教世界中的真实。

图 3 帝释窟说法石雕局部(巴基斯坦白沙瓦博物馆藏)

图 4 犍陀罗浮雕(公元2—3世纪,大英博物馆)

图 5 克孜尔 80窟五髻乾闼婆演乐图(公元7世纪)

二、佛教典籍中的乐神之琴及其原型

译于公元五世纪初的《长阿含经》载:如是我闻。一时佛在摩竭国菴婆罗村北,毗陀山因陀婆罗窟中。尔时,释提桓因发微妙善心,欲来见佛:今我当往至世尊所。时,诸忉利天闻释提桓因发妙善心、欲诣佛所,即寻诣帝释,白言:“善哉!帝释!发妙善心、欲诣如来,我等亦乐侍从、诣世尊所。”时,释提桓因即告执乐神般遮翼曰:“我今欲诣世尊所,汝可俱行,此忉利诸天亦当与我俱诣佛所。”对曰:“唯然。”时,般遮翼持琉璃琴,于帝释前,忉利天众中鼓琴供养……时,释提桓因告般遮翼曰:“如来、至真甚难得睹,而能垂降此闲静处,寂默无声,禽兽为侣,此处常有诸大神天侍卫世尊。汝可于前鼓琉璃琴娱乐世尊,吾与诸天寻于后往。”对曰:“唯然。”即受教已,持琉璃琴于先诣佛。去佛不远,鼓琉璃琴,以偈歌曰:“跋陀!礼汝父,汝父甚端严,生汝时吉祥……”(《长阿含经·一四·释提桓因问经》)[2]

这段经文描写的帝释天朝佛故事是早期佛教艺术中最常表现的内容之一,从文本内容可以看出它的场景是乐神般遮翼受帝释天之遣,持“琉璃琴”往佛前鼓琴娱佛。从犍陀罗地区表现佛经故事的浮雕中可以清晰看出,般遮翼怀中这件被《长阿含经》译为“琉璃琴”的乐器,是一种弓形的弯颈竖琴[3](见图 3)。

从大英博物馆收藏的犍陀罗浮雕看来,这种不晚于公元前2至1世纪出现在印度巽伽王朝(Sunga Empire)[4]的弓形乐器在古代中亚文化中具有独特的地位,并常与琵琶一样出现在佛教雕塑中表现音乐舞蹈的场景(见图 4)[5]。

般遮翼,即侍奉帝释天的伎乐神,也称“般遮尸弃”,或“犍闼婆王子”。在北魏的《杂宝藏经》中被译为“盘阇识企犍闼婆王子”,因获五神通而冠以五髻,故又有“五髻乾闼婆”之称,在东晋僧伽提婆所译的《中阿含经》中,又名“五结乐子”。跟前引《长阿含经》所载的一样,《中阿含经》中五结乐子所持的乐器,也被翻译成“琉璃琴”,《释问经》并描写乐神于佛前歌颂之前先行调弦的细节,显示出佛教经籍中的这件乐器对于中亚当时弹拨乐器的写实:

我闻如是……天王释告五结乐子:“我闻世尊游摩竭陀国,在王舍城东,萘林村北,鞞陀提山因陀罗石室。五结!汝来共往见佛。”五结乐子白曰:“唯然。”于是,五结乐子挟琉璃琴从天王释行。……五结乐子受天王释教已,挟琉璃琴即先往至因陀罗石室,便作是念:知此处离佛不近不远,令佛知我,闻我音声。住彼处已,调琉璃琴,作欲相应偈、龙相应偈、沙门相应偈、阿罗诃相应偈而歌颂曰:“贤!礼汝父母,月及躭浮楼。谓生汝殊妙,令我发欢心。烦热求凉风,渴欲饮冷水;如是我爱汝,犹罗诃爱法……”(《中阿含经·一三四·释问经》)[6]

由于帝释天朝佛故事在早期佛教艺术中具有特别意义,除了早期佛经的翻译之外,受前面见到的犍陀罗浮雕艺术中帝释天说法图内容的影响,这一题材的艺术表现较早地进入我国的新疆地区,尤其以古代龟兹地区的壁画艺术最为多见。如下图所见,其典型多如克孜尔石窟佛教壁画中的表现,左手持握弓形竖琴的“五结乐子”头戴五髻冠,交腿抱琴演奏于佛前[7](见图 5)。

图 6 克孜尔99窟五髻乾闼婆演乐图(公元8世纪)

与犍陀罗浮雕中的弓形竖琴形象相比,克孜尔石窟壁画中出现的弓形竖琴琴颈较细,因而也呈现出琴颈与共鸣箱更明显的区分,呈柄杆状从共鸣箱中穿过的琴颈与刘宋元嘉十二年(435)由斯里兰卡越海抵达广州的天竺僧人求那跋陀罗所译《杂阿含经·一一六九》中描写的乐器完全吻合:

诸比丘!过去世时,有王闻未曾有好弹琴声,极生爱乐,耽湎染著,问诸大臣:“此何等声?甚可爱乐。”大臣答曰:“此是琴声。”王语大臣:“取彼声来。”大臣受教,即往取琴来,白言:“大王!此是琴作好声者。”王语大臣:“我不用琴,取其先闻可爱乐声来。”大臣答言:“如此之琴,有众多种具,谓有柄、有槽、有丽、有弦、有皮,巧方便人弹之,得众具因缘乃成音声,非不得众具而有音声。前所闻声,久已过去,转亦尽灭,不可持来尔时。”尔时,大王作如是言:“咄!何用此虚伪物为?世间琴者,是虚伪物,而令世人耽湎染著。汝今持去,片片析破,弃于十方。”大臣受教,析为百分,弃于处处。[8]

由此可知,早期佛经中的五结乐子也就是乐神般遮翼所持的被称为“琉璃琴”的乐器,即中亚地区当时所流行的弓形竖琴,尽管在犍陀罗浮雕和克孜尔石窟的壁画表现上看二者的形制有细微的区别,但无论就乐器的结构还是持奏的姿势而言,二者同属印度本土的弓形竖琴则断然无疑。

耐人寻味的是,无论在犍陀罗浮雕还是克孜尔石窟壁画的形象表现中,这种弓形竖琴的琴首皆无任何装饰,但其清瘦的琴体仿若一只静态的凤鸟,尤其是克孜尔石窟壁画中卷曲向内的纤细琴首,仿佛一只凤鸟的头[9](见图 6)。

三、史籍中的“凤首箜篌”

箜篌本名坎侯[10],原是中原琴瑟类乐器的名称,后因西域传入的竖琴假借其名而有“胡箜篌”的专称。《后汉书·五行志》载:灵帝好胡服、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。

这种“胡箜篌”在胡乐成为中国之主流以后,则与“胡笛”“胡琵琶”等一样专就形态而别名,如《隋书·音乐志》所写:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏之乐器。”

与《隋书》所称的“竖头箜篌”相对的,除了中原的卧箜篌,又有从印度传入的这种弓形竖琴:

夷部乐,即有扶南、高丽、高昌、骠国、龟兹、康国、疏勒、西凉、安国;乐即有……凤头箜篌、卧箜篌,其工颇奇巧。(段安节《乐府杂录》)

段安节笔下的“凤头箜篌”正是对早期佛经中的“琉璃琴”,也即克孜尔石窟壁画中通体仿若凤鸟的弓形竖琴的新称呼,这种弓形竖琴事实上在公元4世纪已由印度传入河西的前凉国:

《天竺》者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,《天竺》即其乐焉。歌曲有《沙石疆》,舞曲有《天曲》。乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜拔、贝等九种,为一部。工十二人。(《隋书·音乐志》)

张重华于东晋永和二年(346)始继其父张骏统领凉州,《隋书·音乐志》记载这件被官方史籍正式称为“凤首箜篌”的弓形竖琴此时已随天竺所贡乐伎而进献凉州,但值得注意的是,《隋书》只是在具列“天竺乐”使用的乐器时提及这件乐器,并未对其形制提供任何描述,《隋书》之后的中唐杜佑的《通典》,也同样对其形态只字未提。中国典籍对这件乐器形态的具体记录,反而要等到受印度文化影响巨大的骠国国王9世纪初的进献国乐事件的具录。《新唐书·南蛮下》载:

雍羌遣弟悉利移城主舒难陀,献其国乐,至成都,韦皋复谱次其声,又图其舞容、乐器以进。……有凤首箜篌二:其一长二尺,腹广七寸,凤首及项长二尺五寸,面饰虺皮,弦一十有四,项有轸,凤首外向;其一顶有条轸,有鼍首……

图 7 青铜乐人(6—7世纪,现藏仰光考古部)

图 8 柏孜克里克第48窟五髻乾闼婆演乐图(公元10世纪)

图 9 蒲甘纳特像

图 10 Saung-Gauk(19世纪,美国大都会艺术馆藏)

骠国是7至9世纪缅甸骠人(pyū)所建立的佛教国家,国都在缅甸南部卑谬(Prome)东南数英里的摩萨(Hmawza),今已被考古工作者发现。从考古出土的石碑、银质舍利容器上的文字以及南印度风格的青铜乐人[11](见图 7)可以看出,其文化受南印度经海路传入的佛教文化影响至深。唐德宗贞元十七年(801),骠王闻南诏国归附唐朝而遣弟向唐进献,然而大约30年后(唐大和六年,公元832 年)都城便被南诏国攻陷而亡国。

因为《唐书》的记载,我们知道,骠国进献的“凤首箜篌”较之前所见的弓形竖琴已经有了发展:其中的一把“凤首”外向的凤首箜篌共十四弦,且颈项部有弦轸;而另一把异型的凤首箜篌虽未写其弦数,但特别说明是为“条轸”,而其“凤首”修饰有鼍龙首的形象——以笔者的意见,这一点尤其值得重视,它暗示典籍中的“凤首”仅仅是这种凤鸟形箜篌的颈首指称,而并非指琴首必有凤鸟的修饰。

有意思的是,骠国进献的这两把箜篌的具体特点,在相近时代的高昌地区石窟壁画中同一个凤首箜篌的乐器形象上可被发现,而最具意味的是,这幅壁画上演奏这种现实中存在的凤首箜篌的,仍然是乐神般遮翼,早期佛经中的五结乐子(见图 8)。这再一次证明,汉籍中真实存在的凤首箜篌,就是汉译佛经中乐神演奏的“琉璃琴”。

图 11 张大千临摹榆林窟 15窟(四川省博物院)

图 12 莫高窟 327窟(西夏)

四、从“凤首箜篌”到“凤首”箜篌

前面提到,骠国进献国乐于唐朝之后不久即被南诏攻陷都城,自此为缅人所建的蒲甘王国(Bagan)所取代,骠人也逐渐同化于缅人。骠国虽亡,其曾经灿烂辉煌并因跋涉访唐而载录于中国史书的音乐文化并未灭绝,被“骠国乐”记录的乐器制度,在代骠国而兴的蒲甘王朝得到继承,其中一个典型的标志就是,骠国曾经进献给长安的凤首箜篌,在蒲甘王朝继续得以沿用并且一直传承。蒲甘王朝仍是一个以小乘佛教为国教的佛教国家,作为佛教文化中具有现实含义的凤首箜篌,因缅人的大肆建寺造塔而与佛教艺术及缅甸本土神像的制作联系到一起[12](见图 9)。从上图蒲甘王朝的缅甸纳特神(Nat)像所持凤首箜篌来看,这件弓形竖琴的形制仍然保留着《新唐书》中记写的骠国贡献乐器的特征:其琴颈的绦轸与琴腹所覆之皮都与《新唐书》所记相合,更具意味的是,琴头装饰有一个向外的简单项首,恰如《新唐书》所写的骠国制度—— “凤首外向”。这种具备“凤首外向”特征的凤首箜篌经由蒲甘王朝的继承一直遗存到今天的缅甸,以致成为缅甸特有的民族乐器(缅语称之Saung-Gauk),如下图所见,绦轸、十三弦(见图 10)一如《大清会典图》中的描述[13]。

然而,正是由于凤首箜篌在佛教文化中的独特意义,在史书正式记载了这件乐器的古代中国,这件乐器竟似从未传入过河西走廊,不仅从来不像竖箜篌、琵琶等活跃在中古的音乐生活中,更以一种超现实的身份在表现佛教音声的各种石窟壁画中不断得以创造——就像文章开头出现在榆林窟25窟那种混杂了几种不同乐器特征的佛教乐器。

特别值得一提的是,榆林窟25窟那件混杂了琵琶与凤首箜篌的佛教乐器在敦煌壁画中并非某个时代的偶作,而是多次出现于不同年代的洞窟,尽管持奏姿势因为飞翔姿态的差别偶有不同,但乐器的结构与形态则一般无二(见图 11)。该图为张大千临摹自中唐榆林窟15窟的伎乐飞天,因为艺术家对于敦煌壁画的长期考察以及研究,在这幅由工笔具体而微的摹画中,壁画原作中的乐器特征得以更为细致的体现,我们可以充分地观察到这件佛教乐器的两种超越性创造。其一,尽管并未像榆林窟25窟迦陵频伽所持一样画出颈部的品柱,15窟这把弯曲琴首的弹拨乐器仍然“引用”了现实中属于琵琶的具体特征——伎乐飞天右手所在的琴身面板上饰有早期琵琶乐器专有的“捍拨”。我们知道,捍拨是琵琶乐器琴身右手扫弦位置所裹的皮质材料,专门为了保护面板以免被扫弦的拨子划伤,因此只在用拨子演奏的琵琶上存在。其二,为了表达这件乐器的身份是佛教世界的专属弯琴而并非人间的琵琶,画工对于最为表达乐器身份的琴头作了与《新唐书》中所载的“鼍首”相应的中国式创造,在乐器的头部画了一只美好的凤鸟。

毫无疑问,榆林窟15窟伎乐飞天手持的这件具有佛教理想的乐器就是对佛经中所描绘的乐神所持“琉璃琴”的艺术创造。需要指出的是,这种具有超越性的乐器形象尽管对现实世界的真实乐器“凤首箜篌”有着显而易见的脱离与创造,然而,在不同时代的敦煌壁画中,却具有自身相对稳定的类型特征(见图 12),显示了特殊文化区域中共同的宗教意象。

图 13 陈旸《乐书》所绘凤首箜篌

然而,也正是这种脱胎于现实乐器的独特形象创造,一体两面地作为一种真实存在的历史事实将我们推到一个难以回避的问题之前:这种只存在于汉地壁画中的超现实的凤首箜篌,是否意味着现实中的凤首箜篌在这一史地区域中的缺席?考虑到在中国史籍中它的出现一直是只作为天竺、扶南、骠国等外国乐部的一种特色乐器而存在,它从未与相同时代的另外域外乐器——无论异类的羯鼓、琵琶、筚篥、贝还是同样假借“箜篌”之名闻知于中国的竖箜篌——一样作为世俗乐器被汉地文化正式接纳并广为流行这一假设显然并非无稽之谈。以丰富深刻的文化内涵闻名于世的敦煌壁画,不仅真实反映了繁荣于丝绸之路的佛教文化,北朝以降的佛教壁画图像更表现了丝绸之路的具体文化内容。就汉唐间流播中原的乐器而言,几乎所有丝绸之路传入的乐器都能在壁画图像上找到堪称精准的描绘,唯独在佛经典籍中独具宗教象征的凤首箜篌,除了上文所呈现的超越性的艺术形象,其现实的乐器样貌却几乎从未在敦煌壁画中得以具体呈现[14],似乎暗示这种域外的乐器,在中国从未具备除了宗教意义以外的文化身份,或者进一步说,作为丝绸之路上广为流行的一种真实乐器,凤首箜篌事实上并未深入过古代中国的音乐生活,它的传播止步于西域,从未正式传入过河西走廊——作为天竺、扶南、骠国等外国乐部的特征乐器被呈献宫廷收藏的当然不在此讨论范畴。

除了敦煌壁画中这种兼具琵琶与箜篌特点的独特创造,以上的推断也可以从唐代以后对凤首箜篌的普遍误解获得某种程度上的旁证。以北宋陈旸的《乐书》为例,宋明印本中所附的凤首箜篌图画显示,宋人对凤首箜篌的理解已经开始附会新的想象,彼时对于凤首箜篌这件乐器与《隋书·音乐志》所称竖头箜篌之间的区别早已不甚明了(见图 13)。

我们知道,尽管见诸史籍的竖头箜篌与凤首箜篌一样假借“箜篌”之名闻知于中国,但这种被《后汉书》中已以“胡箜篌”之名在东汉灵帝时代被“京都贵戚皆竞为之”的乐器,其实物是源自波斯系的角型竖琴,与本文所论的凤首箜篌也即印度系弓型竖琴,属于异类。从这种在汉唐时期广泛流行于中国的竖箜篌/竖头箜篌的早期出土残件实物以及后世遗存与大量见诸乐俑壁画的图像文本来看,无论其形态与演奏姿势皆与凤首箜篌相异,其器型演奏正如《旧唐书·音乐志》所写,“竖箜篌,胡乐也。汉灵帝好之。体曲而长,二十有二弦,置抱怀中,用两手齐奏,俗谓之‘擘箜篌’”。而从上图陈旸《乐书》所附的凤首箜篌形象可见,这件乐器与西域所见弓形竖琴乐器及敦煌所见凤首箜篌的超现实创造皆无联系,其画工所绘事实上正是一件用以双手相擘的竖箜篌,只是因着“凤首箜篌”的名称,望文生义地在当时仍颇流行的竖箜篌乐器的头上画了只凤鸟之首,忽略这件乐器与竖箜篌的类型差异,而将二者区分为外形装饰上的差别。

图 14 灵丘觉山寺伎乐人砖雕(辽)

如果说《乐书》对凤首箜篌的描绘显示出人们对于乐器外形的理解,山西灵丘觉山寺的箜篌伎乐人形象则以《旧唐书》所描写的“擘箜篌”演奏形态进一步显示,将“凤首箜篌”理解成在琴首上装饰凤鸟的竖箜篌,在唐代以后是一种普遍的现实[15](见图 14)。这种辽代砖雕把竖箜篌的演奏姿态特征表现在持奏姿势截然不同的凤首箜篌上,显示了人们在表现这种佛教精神的文化符号时,已经缺乏现实乐器的参照。如果说敦煌壁画所绘之兼备琵琶形态的“凤首箜篌”其琴首部分装饰凤鸟是基于佛教文化中一种音声理想的有意创造,《乐书》与觉山寺砖雕中将竖箜篌饰以凤鸟之首的图像现实则显示,宋辽以来的人们对凤首箜篌的理解已经违背甚至脱离了它的本义。

五、结论

如前所述,《隋书·音乐志》曾经显示“凤首箜篌”为隋唐多部乐之天竺乐部乐器,而从这部乐舞使用的乐器看来,九种乐器中除琵琶、笛、铜鼓之外,其余六种无一不具古印度文化的特色。从这一点来看,这种被《隋书》视为4世纪中叶因天竺进献前凉而遗存的伎乐乐部虽长时间辗转于朝代更迭的中国宫廷,其音乐制度却维持着原有的文化传统,而这种伎乐乐部对于隋唐燕乐文化的交涉与贡献究竟如何,是值得思考的。一个不容忽略的历史事实是:凤首箜篌从未出现在天竺乐之外的任何宫廷乐部,由典籍记录详细的隋唐宫廷乐部的乐器制度可见,天竺乐以外的任何燕乐乐部都未使用过这件乐器,而在敦煌以东所有北朝至唐的音乐图像遗迹中,以笔者迄今的目见则未能发现凤首箜篌的存在[16]。此外,除了描绘骠国献乐的一时盛事之外,隋唐时代数以万计的诗歌与文学作品并未为它在唐代音乐生活中的到场提供任何证据。综上所论,“凤首箜篌”之名实为中国典籍对于天竺、扶南、骠国等佛教国家乐部中一种真实乐器的称呼,由于佛经中的记录被中国翻译为琉璃琴或琉璃箜篌,而在佛经之外的真实中则被中国典籍记录为“凤首箜篌”。然而除了古代印度以及深受古代印度影响的佛教国家骠国的进献之外,这件乐器并未实质深入中国的宫廷与民间的音乐生活。根据笔者的意见,史籍所载的凤首箜篌,仅仅作为一种外国乐器的名字存载史册,而并未作为一种世俗乐器真正传入河西,或者介入过中原的音乐生活。

【注 释】

[1]郑汝中,董玉祥主编.中国音乐文物大系·甘肃卷[M].郑州:大象出版社,1998:192.

[2]恒强.阿含经校注·长阿含经[M].北京:线装书局,2012:210.

[3]扬之水.桑奇三塔[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2012:110.

[4]美国大都会博物馆所藏的巽伽王朝陶制浮雕可见,这件乐器由琴体下方舟形共鸣箱伸出长颈,琴颈弯曲如弓,颈后有轸,素首,与同馆所藏古埃及的弓形竖琴在形制上几无不同。

[5]图片来自大英博物馆网站。地址:https://www.britishmuseum.org/.

[6][8]恒强.阿含经校注·中阿含经[M].北京:线装书局,2012:615,986.

[7][9]《中国音乐文物大系》总编辑部编;黄翔鹏总主编;王子初、霍旭初主编.中国音乐文物大系·新疆卷[M].郑州:大象出版社,1996:54,71.

[10]《宋书·乐志》载:“空侯,初名坎侯。汉武帝塞灭南越,祠太一,后土用乐,令乐人侯晖作坎侯,言其坎坎应节奏也。侯者,因工人姓尔。后言空,音讹也。”《旧唐书·音乐志》曰:“或云侯辉所作,其声坎坎应节,谓之坎侯,声讹为箜篌。”

[11]郎天咏.世界艺术宝库·东南亚艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:24.

[12]吴虚领.世界美术通史·东南亚美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010:18.

[13]《大清会典图》有“总稿机,缅甸乐器,十三弦。”并附图。

[14]敦煌壁画中表现现实的凤首箜篌乐器样貌者就笔者所见只有莫高窟第465窟窟顶东壁的菩萨伎乐图(窟顶东坡),然而由于此作为元代作品,似可以理解为文化多次传播的反映。

[15]王子初总主编,项阳、陶正刚主编,《中国音乐文物大系》总编辑部编.中国音乐文物大系·山西卷[M].郑州:大象出版社,2000:145.

[16]以云冈石窟的北魏十二窟为例,这个著名的“音乐窟”涉及的乐器几乎囊括了当时由西域传入的所有乐器,唯独未曾出现过“凤首箜篌”。