近来,国内电影学权威学术期刊《电影艺术》分别在2019年第2期与第4期推出“特别策划”板块,围绕“作为方法”“亚洲”“亚洲电影”“亚洲新电影”等核心关键词,以“亚洲电影作为方法”为封面刊首语,集结了国内一些研究者对此进行的专题讨论。尽管这些讨论源于各个学者不同的立场与思考,也在不同程度上提示并开启了我们重新对“亚洲”,或“亚洲电影”的理解;但时至今日,将“电影”纳入到“亚洲”这一本身携带着历史性话语的概念框架中去考量,是基于2012年中国电影工业超越日本,成为全球第二大电影市场的现实?还是基于近年来中国电影学者提出并践行的“中国电影学派”理论构建的事实?对此,笔者尚未能做出明确的、有效的判断。“亚洲电影”这一表述本身,一方面是以欧美为中心的世界电影史在书写之时,将“亚洲”作为某种区域、版图划分而开始被使用;另一方面,欧洲三大电影节之于亚洲的电影,通过日本电影、中国电影(包括香港电影、台湾新电影)、伊朗电影、韩国电影等国家、地区的电影“新浪潮”命名的加持与巩固,使得“亚洲电影”成为了一种无反思性的普遍共识性的表述。

然而,如果仅从资本整合与票房市场角逐的场域来看,“亚洲电影”中的“亚洲”,事实上更像是一种话语修辞;而从“作为方法”的“亚洲”的历史情境之中,更是几乎无法建构起充满文化差异性、复杂性、多样性的亚洲的电影。囿于笔者能力与篇幅所限,本文并不试图对“亚洲电影”做出准确的界定,也无意于对这一“概念”进行梳理研究。为便于行文统一,本文只是将“亚洲电影”作为一种描述性概念的能指,尝试处理它与欧洲三大电影节之间的复杂关系,即将欧洲三大电影节作为一种参照系,来尝试处理所谓的“亚洲电影”,以及在这一参照系中,重新反观欧洲三大电影节对“亚洲电影”的接受影响。因此,本文借用“坐标”与“区隔”两个关键词,将“亚洲电影”这一概念能指放置在欧洲三大电影节所建立起来的“坐标”中,以获奖&提名的亚洲电影为切入点,试图讨论被其“区隔”的“亚洲电影”作为问题的表述。

一、“坐标”:欧洲三大电影节中的“亚洲电影”

尽管威尼斯国际电影节、柏林国际电影节、戛纳国际电影节被统称为“欧洲三大电影节”,但它们各自在诞生的背景、选择影片的诉求、商业运作的方式等方面不尽相同,不过就其对“亚洲电影”乃至世界电影的影响力来讲,似乎可以将其视为一个具备艺术、政治、文化特性的整体性的坐标系统。按照刘洋的研究,与美国奥斯卡金像奖电影节不同的是,欧洲三大电影节“编制起了一套以欧洲精英知识分子为主体评判的世界观和价值表述体系,并在此基础上进行国家形象、文化观念及影像传播……平行又有所互补的建构了以电影为核心载体,并进一步辐射、弥散出以西方文化为主导的文化秩序系统”。换言之,这种“系统”是建立在欧洲国家内部的“文化表态”之上,有着潜在地依据“他者”文化的想象而形成自身特有的文化秩序的诉求。以中国电影为例,1987年,张艺谋携他的《红高粱》一举捧回第38届柏林国际电影节金熊奖;1988年,陈凯歌的《孩子王》在第41届戛纳国际电影节上是金棕榈奖的候选影片之一,并最终荣获教育贡献奖;1990年,张艺谋的《菊豆》被提名第43届戛纳国际电影节金棕榈奖;1991年,张艺谋的《大红灯笼高高挂》荣获第48届威尼斯国际电影节银狮奖,并获得女性题材电影奖;1992年,张艺谋凭借《秋菊打官司》荣获第49届威尼斯国际电影节金狮奖;1993年,陈凯歌凭借《霸王别姬》荣获第46届戛纳国际电影节金棕榈奖,主演张国荣被提名最佳男主角;同年,谢飞的《香魂女》与中国台湾李安的《喜宴》一同获得第43届柏林国际电影节的金熊奖……关于这些影片,无论是《红高粱》让西方世界第一次“发现”中国电影,认为“中国有电影”,还是“张艺谋拯救了威尼斯电影节”的说法,诸多研究成果已然表明,欧洲三大电影节的奖项对于中国电影来说,“无疑是其中的权威通行证……成了大陆艺术电影‘获救’所必须通过的一扇窄门”。不过,也正如刘洋所指出的,以欧洲三大电影节为首的“电影节政治”,其基本的“文化使命”主要基于以下三点:(一)建立国际化的文化交流渠道,以艺术电影为主题,融合多种艺术的表达形式。

(二)鼓励民族化的电影文化及表达路径,鼓励传统电影大国的精英文化传统,并扶持第三世界国家文化表达的突围,破旧立新,发掘新生力量。

(三)突出底层、平民及人道主义视角,强调文化的多元性,对社会矛盾的揭露持赞赏态度,解构强权,尊重人性。

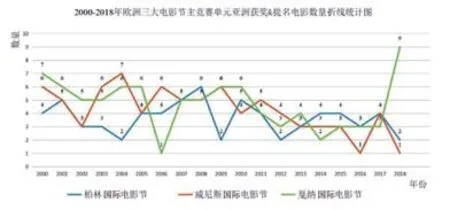

戴锦华曾精辟地指出,按照这样的选片标准,中国电影于欧洲三大电影节来说,“它必须是他性的、别样的,一种别具情调的‘东方景观’。西方不需要自身文化的复制品,不需要东方关于现代文明的任何一种表述……它必须是本土的——呈现一个‘乡土中国’——但却不是认同于本土文化的;它应贡献出一幕幕奇观,振作西方文化的颓败,补足西方文化的些许匮乏”。在笔者有限的观察中,继1993年之后,中国电影入围的数量在欧洲三大电影节中显著增长,并且几乎每年总有至少一部“亚洲电影”(或者说中国电影)获奖。在某种意义上,中国电影从“第一次”被“发现”开始,以展现本土的“乡村景观”的形式,逐渐地“掌握了规则,就是取得了绝对的制胜权”。如果说这种“自我东方化”可以赢得进入“一扇窄门”的门票的话,那么在新千年(2000年)之后,“亚洲电影”对于欧洲三大电影节来说,它究竟意味着什么?是否依然延续着如20世纪90年代以“寻找他性”的眼光来看待“亚洲电影”?为了能够清晰地展现这一趋势的变化,现将2000—2018年间欧洲三大电影节主竞赛单元“亚洲电影”获奖和提名的电影数量图总结如图1。

图1

从图1可知,新世纪的2000年作为一个节点,欧洲三大电影节对于“亚洲电影”的选片开始呈现出明显的下降趋势。截止到2018年,戛纳国际电影节达到史上最高点的9部影片,分别是《小偷家族》(日本,导演:是枝裕和)、《人尽皆知》(伊朗,导演:阿斯哈·哈法蒂)、《燃烧》(韩国,导演:李沧东)、《野梨树》(土耳其,导演:努里·比格·锡兰)、《江湖儿女》(中国大陆,导演:贾樟柯)、《夜以继日》(日本,导演:滨口龙介)、《小家伙》(哈萨克斯坦,导演:谢尔盖·德瓦茨沃伊)、《何以为家》(黎巴嫩,导演:娜丁·拉巴基)、《三张面孔》(伊朗,导演:贾法·帕纳西)。然而2006年却只有一部《适合分手的季节》(土耳其,导演:努里·比格·锡兰)。而在柏林国际电影节上,“亚洲电影”在2008年以6部影片达到最高点,即《夜与日》(韩国,导演:洪尚秀)、《麻雀之歌》(伊朗,导演:马基德·马基迪)、《不安》(以色列,导演:阿莫斯·科莱克)、《文雀》(中国香港,导演:杜琪峰)、《母亲》(日本,导演:山田洋次)、《左右》(中国大陆,导演:王小帅)。但有四个年度却出现历史低位点,仅有2部影片,分别是:2004年的《20 30 40》(中国香港,导演:张艾嘉)、《撒玛利亚女孩》(韩国,导演:金基德);2009年的《关于伊丽》(伊朗,导演:阿斯哈·法哈蒂)、《梅兰芳》(中国大陆,导演:陈凯歌);2012年的《来自动物园的明信片》(印度尼西亚,导演:埃德温)、《白鹿原》(中国大陆,导演:王全安),以及2018年的《恶魔时节》(菲律宾,导演:拉夫·迪亚兹)、《猪》(伊朗,导演:曼尼·夏希希)。威尼斯国际电影节在2004年以7部影片获得提名创造出“亚洲电影”历史新高的记录,分别是《空房间》(韩国,导演:金基德)、《承诺之地》(以色列,导演:阿莫斯·吉泰)、《流浪狗》(伊朗,导演:玛兹嫣·玛克玛尔巴夫)、《哈尔的移动城堡》(日本,导演:宫崎骏)、《咖啡时光》(中国台湾,导演:侯孝贤)、《下流人生》(韩国,导演:林权泽)、《世界》(中国大陆,导演:贾樟柯)。但在2016年和2018年,却各自只有区区1部影片,它们分别是《离开的女人》(菲律宾,导演:拉夫·迪亚兹)和《斩》(日本,导演:冢本晋也)。

根据以上折线统计图所示,无论是戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节,还是柏林国际电影节,它们对于“亚洲电影”的选片不但不容易归纳出一个可描述的特定规律,甚至可以说是无章可循的。但是就整体上来讲,它们数量之最多或最少显示了某种周期性。同时,在同一年的选片中,一部影片只能报名出现在一个电影节。这一方面标识、强调它们各自不同的诉求,另一方面可以看出它们之间显然也表征、存在着某种竞争关系。事实上,从2000年到2018年,在欧洲三大电影节的主竞赛单元中,相对于欧美电影,“亚洲电影”作为整体性的表述概念只占其中的少数部分,即戛纳国际电影节22.82%,柏林国际电影节18.32%,威尼斯国际电影节20.05%。在此,或许更有必要提出的是,如果以此为“坐标”的话,“亚洲电影”呈现给欧洲三大电影节的,还是那种自我奇观化的别样景观吗?

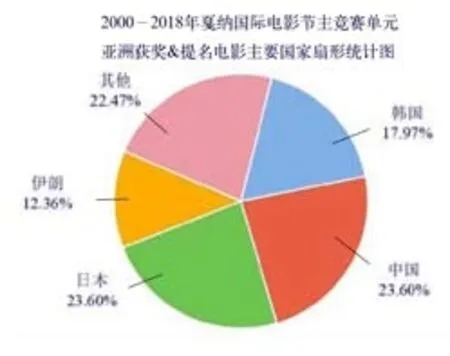

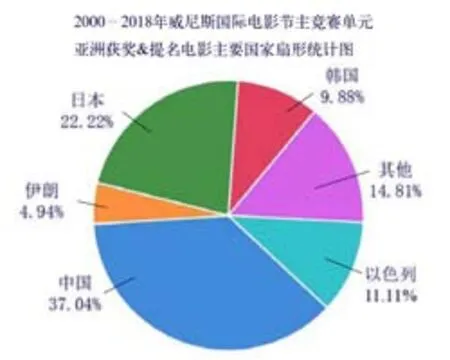

二、形式与内容:“亚洲电影”之维度

本文之所以不去界定“亚洲电影”,主要是因为我们无法在亚洲内部与外部的地缘政治学上,提供如何想象“亚洲”电影问题的方法/途径。如果再把于欧洲三大电影节获得提名或获奖的“亚洲电影”分开来谈的话,它又会呈现出什么样的情形?为了便于解读,以下从国别的角度,对2000年到2018年间,分别在欧洲三大电影节中获奖&提名的“亚洲电影”的国别比例予以分析。从下文的三张扇形图中可知,在戛纳国际电影节获奖的“亚洲电影”中,中国与日本数量并列第一,均为23.60%;韩国第二,为17.97%;伊朗第三,为12.36%;其他国家(比如土耳其、以色列、菲律宾、泰国、哈萨克斯坦等)占22.47%。在柏林国际电影节获奖的“亚洲电影”中,占据最高数量的是中国,比例达到35.71%;其次是日本,比例为18.57%;伊朗排名第三,比例为14.29%;韩国第四,为11.43%;其他国家(比如以色列、泰国、土耳其、哈萨克斯坦等)占20%。在威尼斯国际电影节获奖的“亚洲电影”中,中国占据最高的比例,为37.04%;其次是日本,占据22.22%;此后依序是以色列的11.11%,韩国的9.88%,伊朗的4.94%;其他国家(比如土耳其、印度、黎巴嫩等)占14.81%。

图2

图3

这样看来,欧洲三大电影节的“亚洲电影”主要还是集中在中国、日本、韩国、伊朗等国家。相对于戛纳国际电影节与柏林国际电影节,威尼斯国际电影节似乎吸收了更多非东北亚地区的影片,追求更多的多元性、差异性。不过,现今在全球化的电影工业中,随着亚太地区经济进一步的一体化,亚洲地区不同国家之间(尤其是中、日、韩等东北亚地区)电影合作不断地加强,现在很难从“国族电影”(或称民族电影工业)的意义上来判断一部影片到底属于哪一个国家或地区。因此,也许重点不在于欧洲三大电影节都接纳哪些亚洲国家、地区的电影,而在于到底接纳哪些类型,或是哪些主题内容,以及处理哪些问题的“亚洲电影”。就一般标准而言,戛纳国际电影节与威尼斯国际电影节始终是以“艺术”著称,前者推崇“批判反思性的电影”,后者强调“独立自主”与“艺术的严肃性”,提出“电影为严肃艺术服务”的宗旨;柏林国际电影节则是以“政治性”为其最基本的诉求。如果说新世纪以降,这三大电影节已经很难如20世纪80年代末90年代初,像“发现”中国电影那样去发现其他“亚洲电影”,那么,我们有必要再次参照上一小节的折线图,对2000到2018年间,“亚洲电影”在欧洲三大电影节获得提名并最终获奖数量最多、最少的年份与影片做一横断面式的症候读解。

2000年,“亚洲电影”在这三大电影节中,基本上保持了与20世纪90年代相当的获奖和提名数量。戛纳国际电影节共有7部,分别是《花样年华》(中国香港,导演:王家卫)、《鬼子来了》(中国大陆,导演:姜文)、《一一》(中国台湾,导演:杨德昌)、《御法度》(日本,导演:大岛渚)、《黑板》(伊朗,导演:莎米拉·玛克玛尔巴夫)、《人造天堂》(日本,导演:青山真治)、《春香传》(韩国,导演:林权泽);威尼斯国际电影节6部,分别是《生命的圆圈》(伊朗,导演:贾法·帕纳西)、《摔角王》(印度,导演:布哈达布·达斯古塔)、《女神1967》(中国香港,导演:罗卓瑶)、《榴莲飘飘》(中国香港,导演:陈果)、《站台》(中国大陆,导演:贾樟柯)、《真相》(韩国,导演:金基德);柏林国际电影节4部,分别是《独立少年合唱团》(日本,导演:绪方明)、《有时跳舞》(中国香港,导演:关锦鹏)、《我的父亲母亲》(中国大陆,导演:张艺谋)、《五月碧云天》(土耳其,导演:努里·比格·锡兰)。总体来看,这些影片或多或少延续了以某种意义上“发现”的方法来接纳所谓的“亚洲电影”。例如中国香港的《花样年华》,以女主角苏丽珍换23件旗袍作为爱情的能指“建构的怀旧氛围,主要来自于它对往昔的、包括20世纪60年代香港的文化表象的成功复制”的“没有爱情”的故事。伊朗的《黑板》是一部在弗雷德里克·杰姆逊意义上充满“第三世界民族寓言”的作品,甚至是“寓言的寓言……粉碎了黑板及其‘黑板’之梦的,固然是社会与现实的暴力,同时也是新自由主义获胜的全球化时代的第三世界生存与文化表达的困境”。日本的《御法度》,借用禁忌题材的同性恋问题解构了日本传统的武士道,甚或武士精神,以期撕裂关于“东方”的想象,却掉入了另外的关于东方神秘主义的漩涡。中国大陆的《站台》,在非农村与非城市的“城镇空间”中,呈现出被现代化进程所裹挟在内的一代城镇青年的成长与困顿……

图4

到了2004年,“亚洲电影”在威尼斯国际电影节上有7部影片获得提名,创造了该影展近20年的最高峰值,结果却是“一无所获”。其中,韩国的《空房间》,以迷幻式、恐怖式,甚至幽灵式的艺术手法,去处理年轻帅气却游手好闲的男主人公泰石“拯救”一个时常被丈夫家暴的美丽、漂亮的少妇善花的故事;以色列的《承诺之地》以纪录片的形式,主要围绕着从以色列贩卖女性到西方世界卖淫的犯罪团伙,来控诉一种关于性、种族相互缠绕的暴力。2006年,戛纳电影节中唯一入围的土耳其影片《适合分手的季节》,讲述一位大学教师伊莎与电视人妻子巴哈一起去卡斯小镇旅游度假,在其过程中,他们经历了吵架、性暴力、分居之后的激烈矛盾,充满冷峻与狂暴的张力之下,丈夫终于意识到家庭“美满”的重要性。2009年与2012年,柏林电影节分别仅有两部“亚洲电影”入围,伊朗的《关于伊丽》带有悬疑般的色彩,讲述的是女主人公伊丽犹如幽灵,离奇地消失后一去不复返,以此凸显男性的焦虑,同时批判伊朗/男权社会对于女性的压倒性暴力的迫害;印度尼西亚的《来自动物园的明信片》讲述一个名叫兰纳的女孩从小孤独地生活在真实的动物园里,长大后被迫离开,进入到另外一个社会性的“动物园”中,以童话寓言般的方式剥离出社会的残酷与“家庭”对于一个小孩,尤其是对小女孩成长的影响。2016年与2018年,威尼斯国际电影节分别只有一部“亚洲电影”入围。例如,菲律宾的《离开的女人》,全片使用黑白影像讲述了一个因诬陷而被关进监狱长达三十年之久的女主人公赫萝西亚出狱之后复仇的故事。日本的《斩》以“战争”为契机,尝试处理“武士精神”所遗留下来的遗产与债务,与此同时也试图追问,对于今天的日本社会,它到底意味着什么。2018年,戛纳国际电影节中“亚洲电影”的9部影片提名&获奖成为了历史新高。尤其是日本的《小偷家族》,击败了与它同期竞争的其他电影,一举夺得第71届戛纳国际电影节金棕榈奖。这部影片是自1998年今村昌平凭借《鳗鱼》荣获戛纳金棕榈奖之后,日本电影时隔二十年之后再次荣获该奖。该片影响甚广,在日本与中国的社交媒体上掀起了从“是枝裕和”到“日本电影美学”,乃至有关“东方美学”的讨论。然而,在笔者看来,这部影片如同近年来大家所熟知的《何以为家》《燃烧》《一次别离》《小家伙》等影片一样,以血缘与非血缘的家庭关系为背景,探讨的不仅仅是日本社会家庭的危机,而且是当下一个全球性的普遍存在的家庭危机。有意味的是,日本首相安倍晋三对本片在戛纳国际电影节获奖并未表示任何欣喜,相反评价甚低,认为本片“揭开了日本社会家族的丑陋与伤疤”。有论者指出:“《小偷家族》最大的成功在于借用苦难之名,依存于日常生活逻辑的生发,提供了一个返照今天主流核心家庭的非血缘情感共同体的新的可能性。”换句话说,《小偷家族》试图处理的问题与其说是日本社会内部的问题,毋宁说是全世界所共有的问题。在此,如果我们再次参照欧洲三大电影节的选片标准的话,自新世纪以降,在欧洲三大电影节中的“亚洲电影”逐渐淡化了“被发现”的电影制作逻辑,而力图直面全球化所带来的资本主义/社会主义社会的家庭危机。如果这种说法可以成立的话,那么,“亚洲电影”对于欧洲三大电影节而言,就不再是亚洲奇观的异质性外部的存在,而逐渐衍变成一种同质性的内部构成。当然,其前提是基于三大电影节以艺术性作为基本的考量标准。正因此,我们是否可以确认所谓的“亚洲电影”被认为更能处理资本主义社会内部的问题,而成为了其被选择的“标准”之一?

三、“区隔”:“亚洲电影”作为问题

毫无疑问的是,除了美国奥斯卡金像奖之外,一年一度的欧洲三大电影节基本上是全球电影人最瞩目的“竞技场”,或曰“狂欢节”。有学者指出:“电影节作为一个重要的文化事件,它一方面搭建文化交流平台,让电影人进行自我表达,为影片、导演、演员、制片人和媒体构筑彼此沟通的国际据点;另一方面它带动电影的市场消费,对于电影的发行和展映有其特定的意义”——这是欧洲三大电影节比较积极的意义,尤其对于刚刚从事电影制作的新晋导演来说,电影节可以给他们提供绝好的资源与平台。然而对于亚洲电影人来说,他们将会面对一个充满悖论的现实。戴锦华曾指出:“要成功地通过那扇‘走向世界’的窄门,意味着他们必须认同于西方艺术电影节评委们的审视与选择的目光。他们必须认同于西方电影节评委们关于艺术电影的标准与尺度,认同于西方之于东方的文化期待视野,认同于以误读和索取为前提的西方人心目中的东方景观。这一认同,同时意味着一个深刻的将其内在化的过程。”在这个意义上,欧洲三大电影节之于“亚洲电影”,如同一把双刃剑,“似乎呈现着一个第三世界的、东方的知识分子/艺术家无可逃脱的文化‘宿命’,一个后殖民主义文化的残酷现实”。虽然这一表述是戴锦华在20世纪90年代对于西方电影节之于中国电影现实“突围”困境的描述,但在笔者看来,以它作为今日“亚洲电影”之于西方电影节关系的呈现,依然有效——也许它并不像以前那么直观、明显地表达,却可以以其他“另类”的方式来区别对待“亚洲电影”。根据上述分析可知,所谓的“亚洲电影”在某种程度上说,基本上约等于中国、韩国、日本、伊朗等亚洲地区的“电影大国”——“都还没有形成构建亚洲共同电影市场的主体能力,亚洲电影市场机制与运作方法,甚至没有清楚的亚洲电影市场共同体建构战略”。不过,首要面临的问题不在于它们可否在电影市场机制中形成亚洲共同体,而在于这些国家是否可以“代表/代言”(Represent)其他亚洲国家、地区的电影,诸如叙利亚、巴勒斯坦、乌兹别克斯坦、尼泊尔等等。如果说作为某种理想的、良性的“亚洲电影共同体”,那么亚洲的电影能否在亚洲各个国家、地区形成以及确立自身的主体性?换句话说,当我们将中国、日本、韩国等国家的电影视作“亚洲电影”的时候,实际上我们已经在“亚洲”内部自我抹除了其他亚洲国家、地区文化的差异性;当我们把欧洲三大电影节作为“亚洲电影”的“坐标”的时候,事实上我们已经潜在地以承认某种霸权的方式,形成了皮埃尔·布尔迪厄意义上的“区隔”(Distinction)。

布尔迪厄曾在他的著书《区隔:品味判断的社会批判》(其他翻译版本的篇名:《区隔:一种趣味判断的社会批判》,以及《区分:判断力的社会批判》)中,借用“品味”(Taste)一词阐明了在现代社会文化中,所谓的文化欣赏者与消费者之间的关系是建立在一系列由品味建构而成的文化等级制度中而生成的一套自身可以判断的文化价值系统之上的,而这种品味的运作机制不单是依靠文化创作者给予提供的,更是与文化欣赏者自身品味的阶级身份、文化消费水平、轨迹作用等相互作用而产生的区隔。按照布尔迪厄的“区隔”理论,欧洲三大电影节在接纳“亚洲电影”的同时,也在某种意义上对其他亚洲地区电影进行了区隔。在这三大电影节的“游戏”博弈中,开寅曾经明确地指出它们内在的运作机制:“一方面发现、培养并推广非好莱坞体系下的电影创作人才,并推动电影形式与内容表达的不断更新;另一方面,它又形成了一整套分类、评判与价值决定系统(即电影节的选片和评奖体制)”。而电影选片人与主办方则充当着某种文化欣赏者的角度来“品味”“亚洲电影”,即“一方依照自身核心的文化价值观念和审美品味建立了细致而全面的评价体系,而另一方则依照这个系统的要求‘定制’出产品递交前者审核以确定所包含和承载的‘艺术价值’”。不过,在笔者看来,这种“区隔”本身包含了多层含义,因为它包含着电影人(尤其是亚洲电影人)是否愿意递交自己的电影作品来参展的含义,即主动/被动的“区隔”,或者是主动地被动/被动地主动的“区隔”。

在这种意义上说,欧洲三大电影节与“亚洲电影”之间的关系是互动的、博弈的,甚至带有某种“游戏式”机缘。也就是说,作为问题的“亚洲电影”被欧洲三大电影节所接纳,并不意味着它就是“好电影”;反之,未被接纳也并非一定是“坏电影”。这种好/坏的电影真正取决于我们的电影人对待“电影”这一门艺术的真诚度,是否用——心——来拍电影。当欧洲三大电影节在接纳“亚洲电影”以期处理、应对自身内部问题,同时似乎越来越同质化的时候,它们一方面俨然“区隔”了其他未被它们所接受的处理“亚洲”自身内部问题的“亚洲电影”;另一方面以它们在世界电影节的影响力遮蔽了其他优秀的亚洲的电影,甚至是尚未“被发现”的非中国、非韩国、非日本、非伊朗的亚洲国家、地区的电影。

四、未完的结语

本文以探讨“亚洲电影”为切入点,尝试处理它与欧洲三大电影节之间的关系,事实上并未解决问题,而是以提出问题的方式重新思考作为“问题”的“亚洲电影”。很多疑问像一团迷障一样依然存在,也因此未能清晰地得出有效的结论。譬如说,当欧洲三大电影节之于“亚洲电影”的选片越来越同质化的时候——需要警醒的是,这是否预示着电影原创的想象力逐步贫瘠?如果我们仅仅是以欧洲三大电影节作为亚洲电影人的“终极目标”的话,那么我们在什么意义上,能够建立我们亚洲自身的更为主动的、积极的“亚洲电影”的想象?这些问题也许不仅仅需要亚洲的电影创作者的“文化自觉”,可能也需要作为“亚洲电影”的研究者更为迫切的学术追寻、更为自觉的理论建构与更为切实的实践引导。如果以这个问题为切入点去观照当下早已无处不在的全球化现实,亚洲的电影必然要去思考的也许应该是如何在一个杂糅着历史、文化、政治、经济与现实等诸多因素的背景下,去完成兼具自身独特性、复杂性与差异性的“亚洲”叙述。在这个意义上来说,“亚洲电影”首先是“作为问题”的提出,而它将如何形构今天的“亚洲性”,则是需要我们进一步深刻探讨的问题。注释:

[1]参见:曾军.“作为方法”的理论源流及其方法论启示[J].电影艺术,2019(2);张建珍、吴海清.亚洲电影作为方法:总体论的与批判的[J].电影艺术,2019(2);李道新.作为方法的亚洲电影[J].电影艺术,2019(2);陈犀禾、赵彬.成长性,地域性,多样性——对亚洲电影生态的思考[J].电影艺术,2019(2);周安华.凝结与变异:亚洲新电影的类型超越[J].电影艺术,2019(2)。另外,参见杨北辰.“亚洲”作为新的世界历史问题——汪晖再谈“亚洲作为方法”[J].电影艺术,2019(4);王昌松.作为方法的东南亚电影[J].电影艺术,2019(4);开寅.姿态的极限:香港动作电影作为方法[J].电影艺术,2019(4);韩晓强.传统、空间与变体——日本电影民族性的建构与重构[J].电影艺术,2019(4).

[2]事实上,进入21世纪之后,有关“亚洲电影”的讨论常常出现在与电影学相关的,或是学术著书,或是杂志上,比如:孟建、李亦中.冲突·和谐:全球化与亚洲影视[M].上海:复旦大学出版社,2013;钟大丰.从“自外”到“融入”——面对全球化浪潮的亚洲电影[J].北京电影学院学报,2006(1);李天铎.亚洲电影在全球化风潮中的情境与困境[J].北京电影学院学报,2006(1);李道新.从“亚洲的电影”到“亚洲电影”[J].文艺研究,2009(3);郝颜.重新思考亚洲电影——基于21世纪第一个十年的状况[J].电影艺术,2011(2);白娟娟.全球化时代亚洲想象的建构与断裂[J].社会科学论坛,2015(8)等等。

[3]戴锦华.坐标与文化地形[J].华中科技大学学报(社会科学版),2017(第31卷,第3期)。

[4][6][8]刘洋.交流·斡旋·协商——欧洲三大电影节与战后国际社会的文化政治生态[J].北京电影学院学报,2015(5).

[5][7][20][21]戴锦华.雾中风景:中国电影文化1978—1998[M].北京:北京大学出版社,2016:187,188,189,188-189.

[9]在此予以说明,不再赘述:本文以下所涉及的百分比数字,都是基于笔者通过网络查阅统计、计算而得出的,恐有遗漏。另外,因为欧洲三大电影节有许多的竞赛单元,无法一一统计并计算,所以本文仅限于讨论它们的主竞赛单元涉及的电影。并且,图中的三条线均为连续性线条,出现颜色断裂只显示一种颜色时,只是表明这期间与另外电影节的影片数重合。

[10]据统计,在近20年欧洲三大电影节中,戛纳国际电影节主竞赛单元的电影总数是390部,其中“亚洲电影”是89部;威尼斯国际电影节是404部,“亚洲电影”是81部;柏林国际电影节是382部,“亚洲电影”是70部。

[11][19]周才庶.华丽的表彰——作为象征资本的电影奖[J].文艺评论,2015(1).

[12]崔岩、张启忠.政治谱系与生态的迁变:柏林国际电影节“政治性”的历史纵观[J].北京电影学院学报,2018(2).

[13]戴锦华.全球化时代的怀旧与物恋:《花样年华》——电影课堂讲录[M]//戴锦华.昨日之岛:戴锦华电影文章自选集.北京:北京大学出版社,2015:245.

[14]戴锦华.第三世界寓言与荒诞诗行:《黑板》[M]//戴锦华.电影批评.北京:北京大学出版社,2015:220、226.

[15]袁园.贾樟柯:记录时代的电影诗人[M].深圳:海天出版社,2016.

[16]国内电影学术杂志《当代电影》在2018年第7期的“人物研究”专栏里,专门对是枝裕和影片做了一次全面的讨论。如是枝裕和、朱峰.生命在银幕上流淌:从《幻之光》到《小偷家族》——是枝裕和对谈录[J];郑炀.艺术影像的作者风格、底层视角与越境表达——日本电影导演是枝裕和创作述评[J];朱晓丰、袁萱.电影《如父如子》与是枝裕和的审美意识[J];朱峰.恶之花:电影《小偷家族》的现实寓言[J];郑炀.是枝裕和导演创作年表[J]等。2018年11月7—8日,北京电影学院研究生院举办了题为《重访巴赞·东方美学与亚洲》的“第五届全国电影学青年学者论坛”。

[17]陈洋.《小偷家族》揭示日本灰暗而真实的一面.h t t p://w w w.s o h u.c o m/a/246875335_774839.2019-8-31.

[18]王飞.电影《小偷家族》:“小偷”叙事与家族神话的“褶皱”[N].中国艺术报,2018-8-13.

[22]张建珍、吴海清.亚洲电影作为方法:总体论的与批判的[J].电影艺术,2019(2).

[23]对于电影节思考产生布尔迪厄的“区隔”这种想法,还有开寅在《艺术与商业的“合流”:透视西方电影节系统的运作》中所阐述的观点。本文不使用“区分”,而使用“区隔”是因它不仅仅包含“区别”“分离”,而且也包含“隔离”“隔开”的意味。

[24]Pierre Bouraieu.Distinction:A Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Richard Nice, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts,1984.另参见:皮埃尔·布尔迪厄.区分:判断力的社会批判[M].刘晖译,北京:商务印书馆出版,2015.

[25][26]开寅.艺术与商业的“合流”:透视西方电影节系统的运作[J].电影艺术,2017(1).

[27]本文在这里使用的“好电影”或“坏电影”的灵感主要来源于罗兰·巴特在他的名著《明室:摄影纵横谈》里对于“好照片”的理解。在笔者看来,“好电影”是基于电影最本质的形式与内容所必须满足的条件“studium”,即通过“细节”来传递信息,再现情景,使人惊奇,强调意义,让人向往,不过,在此基础之上,更重要的“好电影”评判还在于“punctum”(即“刺伤,小孔,小斑点,小伤口,刺痛”的意味)。参见:罗兰·巴特.摄影纵横谈[M].赵克非译,北京:文化艺术出版社,2010:67-81.

[28]“亚洲电影作为问题”这一观点的表述是笔者撰写完本文后与北京大学中文系戴锦华教授交流讨论时受到的启发重新修订而成,在此对戴锦华教授表示诚挚的感谢。