张向阳: 北京驱动文化传媒文学顾问、国际戏剧评论家协会中国中心理事、北京戏剧家协会理事

2017年的乌镇戏剧节剧目从规模到艺术质量都达到了往届的高峰。不同地域语境的观众以不同历史文化的认知来解码戏剧中的社会文化内涵。多元文化背景语境下意想不到的迥异认读,正像国际戏剧评论家中国中心主席彭涛教授倡导的:逾越多元文化背景,共同构成戏剧评论辽阔无疆的审美画卷。立陶宛国家剧院的《我们的班集体》、巴西的《水渍》在本届乌镇戏剧节中成为最受瞩目的两出戏剧,博得了各国青年评论家的钟情和激赏。这两部从风格、题材到舞台语汇完全迥异的戏剧作品,几乎把赞誉者分成了两个整齐的阵营。两部看似差异遥远的剧作却都聚焦于历史记忆中的心灵隐痛。围绕着如何辩证地看待人类的伤痛,通过多种象征想象的叙事透视伤痛中的心灵裂变,评论家们从当代意义出发、以各自的文化积淀,拓展了多重审美空间。《黑夜黑帮黑车——影像的复仇》则以影像和戏剧如何吸收彼此营养构成探讨。

乌镇戏剧节青年论坛由国际戏剧评论家协会中国分会承办。IATC是全球范围内的国际性的评论家组织,1956年在法国正式成立,中国分会成立于10年前。

一、人类如何面对伤害

《我们的班集体》(剧作家塔杜什·史渥伯杰内克):故事始于20世纪30年代。战争爆发后,大部分犹太人被残忍地杀害。参与谋杀、强奸、折磨和抢劫的有受害人以前的同学,只有少数人选择帮助犹太人。战后,一些大屠杀的幸存者参加了特务机构,借机向以前折磨他们的人报复。最终,所有同学散落在波兰、美国或以色列,试图和生活妥协。导演雅娜·罗斯使用了一种快速翻阅史料的叙事节奏,把时代的喧嚣突变裹胁在狂躁纵情的歌舞转换里,营造出一种带入感极强的文献纪实况味。杀戮酷刑动辄和集体狂欢零秒衔接,表现了人的内心在时代风暴中的麻木冲动和扭曲。每个施虐者和被虐者的个性被集体符号化,成为了一种故意的混淆,犹如舞蹈中的变队组合,一种荒谬的轮回。

中国分会主席彭涛和罗马尼亚分会主席奥克塔文

中戏麻文琦教授

彭 涛(中央戏剧学院戏剧文学系主任、教授、国际戏剧评论家协会中国中心主席):这个戏对历史是有思考的,导演的内心之痛跟欧洲的现实以及今天的环境有关。对教会的批判,对受害者同时是加害者的揭露,对波兰人忌讳的黑暗史实的披露等都是这个戏的政治意义。历史是在不断重复的。它的意义是提醒我们,不要再重复被害和加害身份转换的历史。因为情节线索太多,造成了距离感,我们不能完全被带入到人物的命运之中,因此情感共鸣会少一些。这也是它刻意的美学追求。在很残酷的场面后紧跟音乐舞蹈,以欢乐的方式冲淡暴力和悲哀。那些死者极其沉重的记忆,反而造成了一种能量的反弹。在心理学上有这样一个原理:当一个人面对伤痛的时候他会有两种态度,一种是去直面伤痛,有可能他越来越不能自拔,最终造成一种抑郁;另一种是回避漠视,而伤痛仍然存在,就会造成一种情绪上的躁狂。而现在的呈现是你在看,又不沉湎其中,那些暴力事件多得重叠往复。这出戏剧其实是在寻求“怎么看历史伤痛”的方式。这个作品让我联想到中国的一些历史,比如南京大屠杀。假如我们真的面对自己民族的历史,要找到现代人如何看待那段历史的方式,并能够从这个历史之中得到一些真正有价值的启迪——这真的是很难的一件事情。

当一个作者没有经历过那段历史,站在外面,试图用人性关怀反思历史的时候,想要做到既有对人的关怀,同时又有一种真正的历史化的思考,这真的很难很难,很难找到那个正确的、恰当的位置。

麻文琦(中央戏剧学院戏剧文学系副主任、教授、博士生导师):那些以虚拟联想表现出的残酷感并没去触动感官,而是触动了情感。戏剧的叙述无非在说,人不停地在互相伤害,在不同的时候做出不同的伤害,报复——反报复——再报复——再反报复。导演把这个历史过程用极快速的翻阅感去呈现,甚至带着一种厌倦,急速地一页一页掀历史的书页。不想让观众停留在感官上、情境化上是这出戏剧刻意的选择:演员的台词很快变成第三人称叙述。把这个问题具体到一个人如何面对自己的伤害,要以什么态度去对待这个伤害,要么仇恨或者报复,要么宽容,这种宽容是在没法解除对方对“我”的伤害的情况下“我”告诉自己说算了,这其实是一种苟且的方法,而最好的方法就是辩证的、理性的思考。历史辩证法永远是最好的对待历史的态度。

张 杭(诗人、剧评人、剧作者):这个宏大历史观还是落在“人性”上:一是人性之恶;二是人生就这样被浪费。

情境戏剧需要我们近距离地去凝视人物,而现在我们必须退到一个宏观距离之外。本剧中的情境进入如同以望远镜迅速调焦到近景又迅速拉出。在适当的时候将焦距拉到人的身上,既把历史的线条勾勒出来又能进入到个体。但这种野心因为对人物塑造的粗糙凌乱并没有很好地实现。

张向阳(北京驱动文化传媒文学顾问、国际戏剧评论家协会中国中心理事、北京戏剧家协会理事):它是一种集体意识的复苏,并加入自己的理解和情感。因为所有的这些历史事件,不论是波兰,还是立陶宛,都是东欧那一代人的记忆。他们只是不想面对就压在心里,这种痛苦不是个人的,因为它太厚重,无法从个体去进入。它用了很宏大的篇章、宏大的视野,每个人都唤起自己人生的记忆。

舞台调度采用社会集体记忆的框架贯穿所有动作推进,快速切换的节奏使得每个个体的心理瞬间叠加为一种模糊而强烈的时代印象。这个时候,因为舞台上这种宏大辽阔而又杂乱并进的叙事,作为观众的时代记忆开始被调动激活,形成一种时断时续的碎片参与。历史记忆的冲击显然大于舞台假定的叙事,那种扑面而来的时代性强制性地占据和激荡着观看者的心灵。它像一幅笔触粗糙线条生硬粗粝、甚至有些杂乱喧嚣的速写,来不及多加修饰,却以真实的力量一秒击中观众。

《水渍》剧照

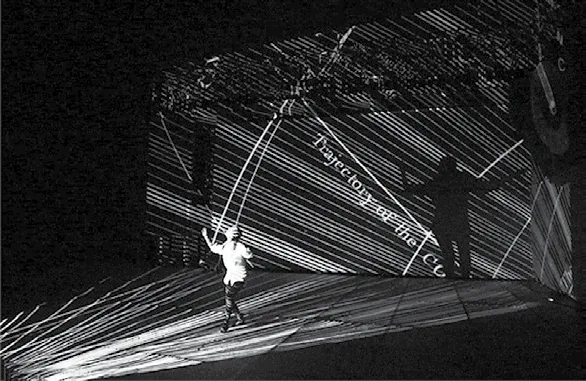

《黑帮黑夜黑车》剧照

曾夏琰(中央戏剧学院戏剧影视文学研究方向博士、剧作者、剧评人、戏剧制作人):全剧充满了怪诞、诡异的对比:如老年夫妇被囚禁在养老院反而很快乐,被迫害的玛丽安娜为了生存反而要为施害人说话,被强奸者爱上了强奸犯,被强奸的叫喊声与欢乐的音乐交织,欢乐与死亡交融……它充斥着不和谐的音乐:如铁勺的撞击声、拍打声、铁叉声、管乐的声音。所有的音乐都以一种不和谐的方式被强行组合在一起,呈现给人一种极不和谐、不可理喻的社会状态,犹如《马拉/萨德》中法国大革命那样的乌烟瘴气。

二、如何从“自嗨”漫出理性价值

《水渍》:不惑之年的劳拉,莫名其妙地在后院发现了一条巨大的鱼。这个令人不安的超现实场景,再次引发了她幼时遭受的神经创伤所造成的后遗症。她想象的音乐伴奏频繁地在她脑中响起。她走向了选择的十字路口,无法逃避。是接受治愈回归到安全平淡的生活?还是屈服于追寻记忆的病症尝试重构亲情关系?断断续续的片段交织而成的叙述中,带着超现实主义的渲染和一抹悲剧色彩。把写意印象派的元素和超现实主义美学的元素放在一起所创作的《水渍》,创造出了一幅高于现实与梦想世界的图像。演员与水元素的不断互动,则构建起了一个个既紧张又抒情的场景。张 杭:《水渍》的文本中心是模糊的,要选择治疗,还是选择音乐?实际上贯穿的是一个现代作品经常讨论的主题:诗人有病还是社会有病。这个病到底是什么?戏里谈到自由意志与客观视角的关系。很多作品里女性一般被寄予了强烈的爱和敏感的性格,有强烈的道德意志。男性往往被寄予一种抽离的客观视角。对立关系一直是西方的现代社会与过去的基督教传统之间的一种冲突。我觉得整个科学、某些现代制度的形成,实际上都来源于这种对象化的思维方式。

彭 涛:我作为一个观众来说,看这个戏最大的快乐在于它以一种非常温柔的方式讲了家庭内部的破碎和伤害。女主角第一次受到生理创伤的时候,因为钱的压力,她母亲对医治很犹豫。她经历三次手术,留下的后遗症就是幻听。哥哥一直劝阻她要继续做手术,而听到音乐是她内心所谓灵性的存在。这种生理上的痛苦却是一种精神上的审美快乐。所有的人都不理解女主角的内心,她的父亲想培养所谓他希望的孩子,但这不是她想要的。对孩子这个个体来说,都是某种伤害。这个作品的诗意在于带着温柔的爱面对这个伤害她的世界,面对伤害过她的最亲的亲人。而这是让我最感动的。这个戏以温柔、诗意的方式呈现了我们每人都有共鸣的普通家庭的故事。

张向阳:我看到的是一条鱼在岸上被迫生活了好多年,她心中的音乐是贝壳里空气流动。开头有一段她童年游泳的影像,游到快要出水面的一瞬间戛然而止,意味着童年被切断凝固在水里。她对水的思念和归宿感来源于父亲,千呼万唤想回到水中隐藏的情感世界里去。人的现实存在总是和他的另一时空的心灵存在遥相呼应,那些无奈、妥协、追悔都只能在另一个时空的自我中得到补偿,而在现实中,人只好跟另外的自己背离分割着。

卢 暖(中央戏剧学院在读博士生、剧评人):《水渍》展现了一个私人家庭的温柔的爱。音乐、水和内心世界完全融合。水藏着音乐和这一家人的关系,结局处的爸爸非常动人。她爸爸叙说自己的生活,女主角说了一句:你怎么还是喋喋不休、絮絮叨叨。爸爸告诉女儿,那只是女儿在自言自语,而不是自己真的活着。在《海上夫人》之中,年轻的时候艾丽达碰到过陌生人,和大海的感觉完全合一,二人相爱缔结了婚姻,这个婚姻不是宗教、道德或法律上认定的婚姻。但在现实的关系里,艾丽达又必须服从世俗秩序而结婚。剧本有个贯穿的动作,即她不断地想要去海里面洗澡,和丈夫貌合神离。有一天陌生人突然回来,动摇了家庭关系。她丈夫房格尔大夫做出了特别重要的举动:让她在自己和陌生人之间自由选择。她在丈夫的态度中得到了最强烈的自由的感觉,比幻想当中的诗意还要更强烈,所以她和理想、诗意与现实和解了。《水渍》也有这么一个关系,丈夫乔纳斯代表一种很现实的力量。但是丈夫理解了她的追忆与温情。这两个世界没有真正形成针锋相对的对立,诗意的世界没有否定现实的世界。

曾夏琰:导演和演员给我们营造了特别梦幻的亲情交响曲。还有许多营造梦幻的道具和美好的元素:蓝色的气球、投影、镜子、水池、手风琴、小车子等。当她的爸爸带着潜水头盔出现的时候,我脑子里出现了法国《小王子》画面,还让我想到了电影《大鱼》,最后父亲死后变成了大鱼。剧作把很多童话般的美好意象都加在了人与人之间的关系处理中,把家庭之间琐碎的争执用一种朦胧、梦幻的手段处理了。有一段情节:劳拉的丈夫发现妻子隐瞒了自己的病情,丈夫没有再纠缠这个话题,对妻子劳拉说:“我等你”。他把这些能激发或者应该爆发的矛盾点都弱化了,展现人物最后接受的状态,不禁让人想到契诃夫。

唐志(中央戏剧学院博士生、青年评论人):水这个意象包容着主题和人物形象,构成很多关联的意象性表达。戏剧家李渔说写戏要“立主脑”。我对“立主脑”的认识就是把情境立起来,通过主题意象把人物关系、环境、事件放到非常具体的情境里,再分散开来去写。就像渔网一样提纲挈领,把主题、事件融合勾连起来。从一个点发散而去,围绕这个主题的舞台就非常完整。

麻文琦:好的作品一定要从原来涉及的空间“漫出去”:一是这个创伤不是剧里面提供的,这个创伤是拉美痛苦的历史。从这个角度理解,这个剧很显然成为一个隐喻,因此,必须理解主人公寻找音乐的动作,不是在寻找音乐,而是在拒绝遗忘,拒绝遗忘过去。第二种就是我们在座的大致共同的理解。这个戏的主题到底是什么?这个剧聚焦的最后不是逻辑中平凡的“我”,理性中平凡的“我”,它聚焦的“我”是理性以外的“我”,最终赋予的是非理性的意义。如果说剧的主人公沉浸在她的世界里面,但这是一个病理世界,如何转换成价值的世界,这个转换我觉得这个作品里面不够强有力。她给我的感觉是她在那“自嗨”,因为病了。针对这个文本,如果说要改动,如何把病的东西去掉,成为关照我们理性世界的一道光,带给我们新生活的启示。这个力量怎么来?现实的世界怎么去配合她?这是我们需要思考的。

《我们的班集体》剧照

《叶普盖尼·奥涅金》海报

三、影像正在深刻影响传统叙事

《黑夜黑帮黑车——影像的复仇》:改编自法国小说与电影《千面人方托马斯》。方托马斯(Fant?mas)擅长伪装,丑恶恐怖,被视为幽灵的代名词。每当黑夜降临的时候,他就开始到处散布恐怖,找寻这个城市里最薄弱的内心,以罪恶和恐吓为诱饵,裹挟无数的灵魂被黑暗吞没。观众以摄像机的视角去观看一部剧,光圈中的构图和不断移动的视角给观众带来前所未有的感官体验,是一项创新与震撼的表演体验,也更像是学院派对于影像元素的一场科学实验。光影带来城市的迷幻、深海的沉静、月亮的未知,带着本身的玄妙与物象的深奥之意投入黑暗。彭 涛:本剧让我想到《海鸥》之中,男主人公写的独白剧,大家认为这是胡言乱语,颓废主义,想要与众不同。但是假如你真的进入作者营造的意境,进入他的艺术想象和艺术构思的时候,你会觉得,他的确有很多新的形式,挑战了我们既有的、固定的观剧思维和模式。所以我们一开始就像观看特里波列夫戏中戏的观众一样看不懂。他的确有很多丰富的意象、思考和拼贴,甚至可以说,如果真的要完全能够和导演产生一种审美上的共鸣,你需要有一些背景知识的储备,包括《方托马斯》的电影和一些涉及的文本。如果你有更多的了解,那么可能你的共鸣会产生得比较强烈,所以从我个人来说,这是一个蛮奇妙的观剧体验,冲击了我过去观剧的固有模式。在这个过程之中,我觉得如果我们不是坚守自己以前固有的戏剧观念,而是稍微把自己放下一点,进入它的构思,和艺术家产生一点对话的话,那会是一个很有意思的观剧体验。

当然,这里面其实有两个问题,我觉得倒是值得讨论的。一个就是影像和现场演员的演出。就是说这个影像对现场的表演,如何成为一种审美的合力。因为戏剧最重要的就是这种现场演出的魅力、演员的艺术,但是在这个时代,影像已经进入到我们生活的每个空间,同时也渗透到戏剧之中,那么这是一个话题。还有一个是,当你的观众也许并不了解你的戏的文化背景的时候,艺术家如何与观众进行对话。因为我想到在天津大剧院演出的卡斯特鲁奇导演的《俄狄浦斯》也产生了争论。

演出感觉展示了很多人和人类社会之中所谓黑暗的东西。导演通过这样的形式,在说“控制我们的就是这种黑暗的力量”,表达了我们与黑暗力量之间的斗争、挣扎,最终提醒我们无论从社会、世界、每个人来说,背后都有一种黑暗力量存在。让我联想到佛教之中所描述的末法时代。导演的确是有意识地思考,对人类所谓的现在或者未来有着忧思。

卢 暖:影像中,火车的轨道象征着生活的大地,流动象征着人生时间上往前飞奔的过程。海洋也是一个神秘的领域,阳光照不透,也是人类文化中非常神秘的意象,代表颠沛流离的命运。它探讨的核心问题是影片背后隐含的人生哲理,在谈人各种各样的身份,每个人从生到死会接受各种身份。最能打动我的是中间的几首诗。它给这个戏定了基调,说了一系列分裂的身份:我是圣女,我是妓女,我是母亲,我是女儿,我是新娘,我是新郎……实际上,我到底是谁,这是《千面人方托马斯》给我们留下的哲理。影像使舞台得到了拓展:引导着每个演员,在这么多混乱的身份中寻找:我是什么?《水浒传》鲁智深圆寂时出现的一句词,“钱塘江上潮信来,今日方知我是我”。

张向阳:撒旦降临,无尽的诱惑,霓虹灯和欲望,大楼林立的光影,诱惑着都市中孤独惧怕的我们。在黑暗中我跟心里的罪恶拥抱、合二为一。这种暗黑感既让人放松,又令人痛苦,它让我们看到内心意识到邪恶后的恐惧。有很多诗意的片断让你打开想象:比如,中间有一个影像,满地都是蛇。我们一生的很多瞬间是和罪恶在互掐、在挣扎、在妥协、在互相侵占,你中有我我中有你。这样的挣扎中,既是我又不是我。可能在白天,一定要穿着白色的衣服,带着白色的头巾,内心持有标准。邪恶和理性的征战通过演员的撕裂的状态,给了很多想象空间。

唐 志:没有确切的文本或一个明确的指向,它更像是一个有意思的实验和游戏。大家对意象性理解不同,这恰恰是很意义的地方!导演想把它做成“一首视觉性的诗”。现在电影中是有很多非线性叙事的东西,比如《罗拉快跑》《吸烟,不吸烟》,还有现在的《盗梦空间》。其实我们的舞台不仅仅是一个讲故事的地方。舞台有非常多的可能性,舞台上到底可以承载多少东西?

第二点感受比较深的是他使用了很多默片的元素。我们坐在黑箱子里面感觉很恍惚,好像在看现场的舞台,又像在看默片电影。我特别认同彭涛老师说的,到底我们现在的影像,或者说电影和戏剧之间的界限在哪?这是带给我的思考。

比如说《影像的复仇》以这种影像来吸引人的话,是不是现在舞台和影像之间已经很交融了,那么怎么去区分彼此或者说彼此吸收有意义的东西呢?如果就视觉的冲击力来说,可能现在的电影的很多技术,已经让我们戴上3D眼镜就能够看到比较丰富多彩斑斓的画面。但是当坐在剧场中,因为我们坐在最后一排,当我们身体靠在黑箱上面,在和整个剧场一起转动的时候,我就觉得戏剧带给观众现场性的东西,以及即时的体会,是一个比较本体性的东西。

曾夏琰:我关注它的制作和技术。一开始我以为这个盒子只是一个旋转的盒子,是靠技术不是靠人工,后来我发现它有推进、后退、左右移,我就开始关注地上是不是有轨道,后来我发现没有轨道,那可能真的是人来推动的,后来发现出来好多工作人员,其实有一点吃惊,真的是直接用人而不是用技术解决的。它很贴合美杜莎复仇的意象。现在所谓“后戏剧剧场”的戏中,故事被淡化,只要演出起到打动观众的作用,不一定要用故事叙述。可能随着现在的发展,通过戏剧的手段去打动观众的方式也在变化。通过什么样的方式给观众造成戏剧的感染力,我觉得这是一个可以探讨的话题。