闽西汉剧是闽西地区特有的戏曲剧种,被誉为“南国牡丹”,历经300年的发展传承,经过几代前辈艺人的努力,角色行当不断丰富创新,逐渐形成了自己的风格特色。闽西汉剧目前的行当分为“四门”:生、旦、丑、净,“六行”:生、旦、丑、公、婆、净;“九当”:小生、老生(公)、青衣、乌衣、花旦、丑、老旦(婆)、红净、黑净(乌净,黑头花脸),其中红净行当以其独特的唱腔、舞台表演、脸谱妆容而独树一帜,令人赞叹,多少年来在闽西大地流传着“千生万旦,难求一净”的谚语。“红净”也称“红生”“红脸”,与“黑净”同属于“净”行。据相关资料记载,“红净”形成晚于“黑净”,形成于清朝光绪年(1878-1908)之后。在此之前,闽西汉剧并没有红净这个行当,此类角色都用花脸或老生饰演。清光绪末年,约1908年,“荣天彩戏班”在沪演出时,著名红净艺人“黄春元”以行腔美、音色明亮,登台演出获得极大成功,而在同一时期又一著名红净艺人陈隆玉(约1881-1927)对红净这一行当又进行了改革与创新,采用真假混合嗓来演唱,这既不同于老生使用的真嗓(本嗓),也不同于小生所用的子喉(假嗓),这种唱法采用脑后音及鼻腔共鸣的发声方法,发出的音色更加高亢明亮,取得了良好的演出效果。从一定意义上说,陈隆玉先生改变了过去“红净”的演唱方法,又进行了改革与创新,因此在粤东与闽西地区被认作汉剧“红净”行当的创始人。“在此之后的20世纪三十年代有陈亮阶,阿提师傅(擅长饰演关公),饶松举;在四、五十年代又出现了范思湘,邓景舟,吴传进(兼唱花脸)等红净艺人。‘红净’这一行当经过几代前辈艺人的探索与创新,最终形成了自身独特的演唱方法和舞台表演艺术。”

一、独特的唱腔

“红净”的唱法十分独特,深受群众的喜爱,经过改革后的唱法被老艺人们称作“雨夹雪”(传统称为“双夹雪”),其发音极具特色:“用夹带鼻音的子喉演唱,低音部分夹杂原喉,高音部分用假声,构成真假嗓的频繁转换。”其音域广,音调高,运用前额及鼻腔共鸣,强调脑后音,发出的音色高亢明亮,但与“黑净”的“炸音”相比,行腔又更为舒展柔和。其中著名的红净艺人邓锦舟在《打洞结拜》中饰赵匡胤,《龙凤阁》中饰徐延昭,《华容道》中饰关羽,在《二进宫》《斩包勉》《开封府》《杀四门》等几十台传统剧目中饰演主要角色,能运用鼻腔及前额、后脑的共鸣获得明亮的音色,其嗓音清脆悦耳,运用真假嗓结合的发声方法,在闽西、粤东地区的观众中得到广泛赞誉,是闽、粤汉剧界被公认的红净艺术名家。在红净行当发展的进程中,福建省级闽西汉剧传承人,国家二级演员陈汉煌做出了创新与改革。他在得到邓景舟的传授后,吸收了范思湘的真假嗓运用,又在学习过程中结合自己的声音条件,演技及唱腔上都有了创新和突破。以《探楼》徐延昭(红净)“听谯楼转更筹鼓声平定”中的唱段为例,在原唱段中(参看谱例1)1至5行内,音的跨度基本都在五度之内,虽然有大跳,整体旋律仍然显得比较平缓;而在陈汉煌的唱腔谱例中(参看谱例2)第3行已改为八度大跳,其旋律起伏非常大。并将原谱例中唱词“鼓声,鼓声平定”加入衬词,加强语气,改为“鼓声频传,鼓声呐频传”,运用婉转的唱腔,更好地将人物此刻内心情感表现得淋漓尽致。

谱例1:原谱例(陈汉煌提供)

谱例2:陈汉煌演唱谱例(陈汉煌提供)

从以上谱例可以看出,陈汉煌在此唱段上运用八度大跳、起伏的旋律和唱词使得声音更加有张力,更好地表现出忠厚老臣徐延昭为江山社稷的担忧,夜晚听到鼓声渐渐传来,内心起伏不平的心境。经改革后的“红净”唱腔也多为老旦行当所运用,改变了以往音低、压抑,难以表现情感的现象,使得老旦能更好地塑造人物形象,也算是一种创新。

“净行的演唱粗犷豪放,低音用真声,高音用假声,造成音程大幅度跳跃频繁交替的旋法为主要特征。而‘红净’唱腔的音调更高,行腔比黑净更婉转,其腔韵的变化基本在B和C的5和6两个高音区之间变化”如《探楼》中唱段(参看谱例3):

谱例3:《探楼》唱段

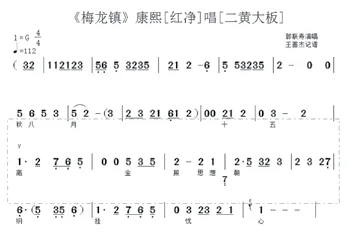

谱例4:《梅龙镇》唱段

红净行当的唱腔一般多用G调或F调,几乎整句音阶都在高音区,又用真假嗓演唱,行腔还要求舒展流畅,演唱的难度非常大,其特殊的发声方法,使得“红净”这一行当对演员的自身条件要求就较高,不仅要身材高大,嗓音还要宽厚洪亮,即便如此,培养起来也很不容易。因此在闽西地区才流传着“千生万旦,难求一净”的佳话,可见红净演员在闽西汉剧中是珍贵而难得的。

二、表演程式上的特点

闽西汉剧中,“红净”这一行当扮演的人物角色大都是忠臣义士英雄形象。文武兼有,有普通民众,也有帝王权臣和侠客义士,多数表现的是重情义、性格豪爽、英勇无畏的男性正面人物。红净行当常演的人物近20个。如《斩包勉》中的包拯,《三打王瑛》中的王英,《探楼》《大保国》中的徐延昭,《崔杼弑齐君》中崔杼,《华容道》中关羽,《打洞结拜》中赵匡胤,《上天台》中姚期,都是朝中的忠臣良将或是爱国爱民的义士。人物的特性也使此行当在表演艺术上形成了一套特定的程式。由于红净这一行当到清光绪之后才形成,在此之前都由老生来饰演。老生以八字步为主,非常讲究须功。与老生相比,为表现人物性格的英雄气势,红净在步伐上,手势上都更为夸张、生动。首先在步伐上要比老生迈步更为宽广,胸膀更为宽阔,落步也较重,在舞台上多用“八字步”和“丁字步”“蹉步”;手势指法以龙虎爪为主,称“龙爪虎掌”,如表现刚直豪爽的英雄形象时,常用“跺脚开山”,手出阴阳掌,其中“山膀”(“拉山”“开山”,特色为手心朝外,手指朝上,两手与头部为山字型)位置也较高,要求过头,整体表演稳健大方,能更好地表现出英雄人物的气概。

此表演程式为闽西汉剧红净行当特有的表演方式,在闽西汉剧中,运用此表演方式的人物一般也多为英雄形象,如《打洞结拜》中的赵匡胤,当听到赵京娘为强人所劫、逼迫成亲的悲惨遭遇后异常气愤,于是运用“跺脚开山”“龙爪虎掌”的表演方式来表现此时的悲愤情绪。该表演程式非常适合表现人物内心激动悲愤的情感,如在新编闽西历史汉剧《史碑鉴》中,剧中饰演拓跋焘的演员李长平在陈汉煌的建议下,也将红净行当特有表演方式“跺脚开山”“龙爪虎掌”运用到剧中,将拓跋焘在看到碑文时气愤不已的心情生动呈现在舞台上,取得了良好的演出效果。前辈艺人曾如此概括:“举手投足千斤重,开膀过头显英雄,步履稳健使暗劲,身赛金刚搬不动”。此谚诀充分地描绘出红净行当所表现的粗犷豪放,正义刚强的英雄人物形象,同时也反映出红净演员要经过多年严格训练和刻苦练习才会有扎实的功底,才能达到如此表演水准。

徐太师 《春草闯堂》红净行当人物 陈汉煌提供

红净行当的人物形象丰富生动,最终在舞台表演上要根据不同剧目的故事情节和各个角色的性格特征及内心冲突来演绎。比如《铡包勉》中的包拯与《华容道》中的关公因形象、性格、气质不同,其表演方式就有所不同,手势的方位和步伐的缓急,抖动胡须等相关动作也都有所区别。在《铡包勉》中,剧中人物包拯为文官,一般出场步伐按文官表演方式进行,为表现包拯一方面难忘嫂娘的养育之恩,一方面又面对的是公正无私的法律,内心忧虑重重。就用捋须、抖须、抖手、抖袖等表演方式来表现此刻复杂的情感,步伐也显得更为沉重。而与《华容道》中的关羽相比,虽然都是红净行当人物,但由于关羽是武官,所以表现人物形象时就要更有气势,剧中采用半文半武的表演,运用抖袖、抖须及一边有水袖,另一边没有水袖的表演方式,来表现关羽此刻的内心复杂。从剧中可以看出,演员只有认真研究剧情,深入分析人物特性,才能将具体人物形象鲜活地呈现在舞台上。

三、特有的脸谱艺术

“通过脸谱塑造来体现人物是传统地方戏曲的一大特色,也是地方戏曲适应民间观众的一大产物。”闽西汉剧脸谱经几代前辈艺人的探索实践,已具有闽西地区特色,其中脸谱种类最具特色、表现最为夸张丰满的就属净行。据说红净、黑净曾共有上百种脸谱,后因十年动乱已毁坏和丢失。目前常见的净行脸谱30多个,红净脸谱有10多个,每张脸谱都有角色的寓意,都是特定脸谱对应特定的人物角色。红净行当通过在演员脸面上勾画夸张性的多彩图案来体现人物特征和形象,首先从视觉上就给观众以冲击力,使得“红净”角色深入人心,赢得观众瞩目。红净的化妆,基本以黑、白、红三色为基础,以红色为主,在化妆的程序上,一般都是先勾黑线,再描白色,最后上红色,红色传统意义上代表忠义正直的英雄形象,这是红净特有的妆容。与京剧中相似的脸谱“铜锤”相比,“铜锤”色彩也以黑白红三色为基础,但红净的脸谱由于以红色为主整体视觉上就不同了。“红净”脸谱在闽西汉剧脸谱中是最夸张,最具表现力的,人物一出场,红脸,绿衣,彩裤,威风凛凛,一个亮相首先从造型上已给观众以强烈的震撼,再加上唱腔及表演上的艺术特点,更是令观众称叹而久久不能忘怀。

《打洞结拜》中的赵匡胤(红净),青年时期曾救出被强盗强占关锁在雷锋洞中的女子赵京娘,千里迢迢护送其回家,戎马生涯十八年后,成为宋朝开国皇帝。与京剧中赵匡胤脸谱相比,其眉眼之间的白线纹较宽,形象为丹凤眼、卧蚕眉,与关公相似,人物形象显得更为大气,而在左侧眼白底上描绘的红色蟠龙则预示着他今后将成为帝王的身份(图1左)。又如关羽,三国时期名将,忠义之士,在闽西汉剧脸谱中关羽定用枣红色来勾画,丹凤眼,卧蚕眉,表现出忠正仁义的性格,在眉下方有白色纹线,前额有三条黑纹来体现他与刘备、张飞的桃园三结义和兄弟之间的深厚情意(图1中)。再如《探楼》中的徐延昭,明代开国元勋徐达之子,官封定国公,是忠义之臣,其脸谱用棕色描画,眼睛下方用从紫色勾画,上眼皮和额头用白色,两边眉毛用棕紫色勾画戟形眉,来表示他使用画戟来杀敌保国,而棕紫色则表示忠臣本色(图1右)。

《杨家将》中孟良的脸谱也极具特点,戏中杨宗保被俘,孟良放火救主,穆柯寨桂英反用火扇将火葫芦扇回,孟良前额留下红色葫芦的烙印,此脸谱反映出剧中特有的情节,给观众留下了深刻的印象(图2左)。又如《弑齐君》中的崔杼,为东周列国齐王的将领,齐王见其妻美貌,俩人眉目传情,欲害崔杼夺其妻,被崔杼识破,将其妻与齐王杀死,又保二王登基,崔杼的脸谱用大红和黑白三色描画,红面颊、白额中描有红筋纹,来表现他的忠义,而两条牛角型的眉则表现出愤怒及暴戾(图2中)。再如包拯为宋代名相,铁面无私,公正办案,在其他剧种中,包拯的脸谱在前额为月牙形,闽西汉剧中则用太极图来表现,用红色、白色和云彩表现包公能日判阳间案,夜判阴间案,以黑棕色和白色来描绘其脸谱(图2右)。

图1:赵匡胤(左)、关羽(中)、徐延昭(右) 陈汉煌手绘

图2:孟良(左)、崔杼(中)、包拯(右) 陈汉煌手绘

以上都是红净行当代表性人物脸谱,每一个都蕴含着人物角色的故事,都有其特殊的寓意。“红净作为闽西汉剧的特有行当,脸谱整体以红色为主调,但具体情况也要根据人物形象来定。如闽西汉剧中徐延昭脸谱就偏棕色,而在京剧中却偏红色。”

四、结语

传统戏曲都是在口传心授中得以保留和传承,红净这一行当在发展过程中也离不开老艺人的传承和创新。笔者有幸采访到当代福建省级红净传承人陈汉煌老师。在他57年的汉剧演艺生涯中,在几十台传统剧目和现代戏中担当主要角色,《兰继子》《打洞结拜》《探楼》《俏俏嫂》等剧目给观众留下了深刻印象。陈汉煌老师对红净行当的保护与传承问题深感担忧,并多次提出“一是要加强年轻艺人与老艺人的沟通交流,学习他们的经验和技艺,提升基本功;二是要从根本上抓好艺术创作,打造精品。”作为闽西汉剧特有行当,“红净”在唱腔、表演、脸谱化妆等多方面以其独特的艺术魅力,一直被广大闽西汉剧爱好者所喜爱。笔者认为,想保存此行当,首先要充分发挥红净传承人的作用,让剧团年轻一代演员认真学习,刻苦练功,真正将老艺术家的唱腔、念白及一招一式学到位,使得传统的剧目及表演程式得以保存与传承下来;其次要注重剧团编创人员的培养。相信在各级政府及有关部门的支持和关心下,在红净艺人的共同努力下,“红净”这一行当会在闽西汉剧中保存和持续发展,在闽西大地常放光彩。

注释:

[1]王远廷.闽西戏剧史纲[M].北京:中国文联出版社.1999:76.

[2]笔者在龙岩地区采访福建省级传承人陈汉煌所记录的资料,2007年2月16日。

[3]王卓模.闽西汉剧与客家音乐研究[M].北京:北京燕山出版社.2000:91.

[4][5]王卓模.闽西汉剧音乐集成[M].闽西戏剧研究所编印.1994:12,13.

[6]陈汉煌.闽西汉剧行当“红净”的艺术特征[J].福建艺术.1998(2).

[7][9]王远廷.闽西汉剧史[M].福州:海潮摄影艺术出版社,1996:14.

[8]笔者在龙岩地区采访陈汉煌,由陈老师口述各行当表演艺术特点资料,2007年2月16日。

[10]笔者在龙岩地区采访陈汉煌,由陈老师口述与京剧中“铜锤”相比,红净行当的脸谱特征,2007年3月6日。

[11]笔者在龙岩地区采访陈汉煌,陈汉煌指出红净脸谱中的特殊现象,2007年2月16日。

[12]戴敏.“南国牡丹”迎来第二春”[N]. 福建日报.2017-5-24.