《路边野餐》是近几年国产电影中非常特别的一部作品,虽然制作成本不过几十万,拍摄时导演年仅 25岁,但该片以独具匠心的视听语言和浑然天成的形式结构,不仅横扫南特、洛迦诺、费比西、金马等国内外影展的诸多大奖,而且引发了全球影评人的广泛讨论。诸多媒体报道和观众评论都贴上了 “天才” “传奇 ”的标签,但也有不少观众大呼 “看不懂”“装腔作势 ”。其实不难看出,《路边野餐》是一个迷影青年在大量的阅读 /观影基础之上自觉、精准的生产实践。或许,从“迷影文化”的角度,我们可以为这部影片的“横空出世”做出一些合理解释。

“迷影”一词源自法国导演路易 ·德吕克创造的法语词 “Cinephilie”,特指人对于电影的一种独特迷恋。电影诞生百年之际,美国评论家苏珊 ·桑塔格将“迷影”上升到一种推动电影史发展的精神动力,“这种迷恋不仅仅是喜欢,而是一种电影的审美品位,建立在大量观看和重温电影辉煌历史的基础之上 ”。[1]电影学者李洋认为“迷影”是指“在‘迷影情结下产生的一系列发现电影、观看电影、放映电影、收藏电影、保护电影、评论电影和捍卫电影的现象,这些现象都不是以利益为主导的行为,而是出于对电影的爱而产生的自发行为,具有忘我和激情的色彩。同时, ‘迷影创造了一种实实在在的‘电影话语,这种电影话语以一种时常被我们忽视的方式深深影响了电影史的发展和变化”。[2]与众多迷恋电影,将观影/阅读经验转化为生产实践的导演一样,毕赣的经历也突显了他作为“迷影青年”的特质。

毕赣在访谈中提到,他看过 5000部电影,这构成了他对电影艺术的判断力,让他能分辨优劣,并在创作上走得更远。在很多次记者提问中,他都说到塔可夫斯基的《潜行者》和侯孝贤的《南国再见,南国》,说明这两位导演的作品对他的创作具有重要影响。除了电影,文学在毕赣的自我学习谱系中也至关重要,从片名的选取就可见一斑。《路边野餐》原名《惶然录》,取自葡萄牙作家费尔南多 ·佩索阿的著作,但因片方觉得太晦涩,所以他就把自己下一部电影的片名挪到这一部。《路边野餐》是斯特鲁伽茨基兄弟科幻小说的书名,塔科夫斯基的《潜行者》就改编自这部小说。他曾坦言自己的所有片名都来自小说的名字,关于影片与片名之间的联系,他说《路边野餐》本来就是讲“外星人一日游”,本质上与影片主题一致。但这个片名制造了一种障碍,就像中文的诗词,都是用语言在做障碍,做意象。其实,整部影片都在做障碍和意象,既刻意打破语言能指与所指的关联,又选取诸多颇具意味的意象来表达他的情感和主题。

本文将结合安德烈 ·塔可夫斯基及其《潜行者》、侯孝贤及其《南国再见,南国》、费尔南多 ·佩索阿、斯特鲁伽茨基兄弟、胡安 ·鲁尔福等作者与作品,从多个方面对《路边野餐》的视听语言进行分析,试图解读这部影片在 “迷影”的维度上如何“狂欢”。

场面调度:诗意与乡愁

以诗意著称的前苏联导演塔可夫斯基在《雕刻时光》中多次谈到“诗意”,他说:“电影中诗意的内在联系和诗的逻辑特别让我着迷。我认为,诗歌和最真实、最有诗意的艺术——电影艺术的潜质非常相称诗的逻辑更接近思想发展的规则。 ”[3]他认为诗意叙述给观众留下思索的空间,能激发观众的主动性,而且是对生活的深层进行挖掘。“场面调度”就应该是富有诗意的,不能落入简单、刻意、重复的形式主义窠臼。《路边野餐》在场面调度上,生动实践了塔可夫斯基的理论,其中尤以 42分钟的长镜头和多个环形运镜最为突出,这两点下文将专门论述。

在《路边野餐》里,所有的对话场景都刻意避免 “全景、两人中景、正反打近景”的标准构图和调度,而是拍背影、侧脸或者人物干脆不出现在画面中。很明显,导演在制造一种诗意的障碍。比如,陈升在少年卫卫家门口的对话(卫卫背影,陈升的头先后被闪光球和铁门遮挡)(图 1);陈升与老歪在打气球的地方对话(陈升背影,老歪侧脸)(图 2);天台上,陈升和老医生的对话,陈升在捡药瓶(背影),老太太在吃饭(侧脸),虽都是全景,但两人始终不在同一个画框中出现;陈升和朋友在盘山路上说起狱中的事(镜头向车头正前方拍摄,两人都在画外)。这些场面调度都很生动,没有任何重复,人物的外部动作和心理状态因为有“障碍”的场面调度,反而更贴近生活。另外,片中还使用了几个颇具匠心的固定镜面纵深调度。比如,老医生在诊所向陈升说起磁带的事,老太太的脸在他身后的镜子里出现,通过镜面纵深调度实现二人同框;老歪给摩托车装后视镜的段落,前面老歪拿水擦车的动作全部通过摩托车的后视镜来呈现;陈升和理发女说起妻子的事,镜头在两人身后,通过镜子反射出他们的脸和动作;花和尚刮胡子也利用了面包车的反光镜。只要有镜子的地方,毕赣就会采取镜面的纵深调度(图 3-4)。

《路边野餐》的场面调度还呈现出一种别样的“乡愁”。无论是塔可夫斯基还是侯孝贤以及电影史和文学史上的诸多大师,都在用作品寄托和表现 “乡愁”。塔可夫斯基坦言:“我拍摄的所有电影都有一个主要的主题:根。它和父亲的房子、童年、大地相关联。 ”[4]侯孝贤曾说:“往自己的生活经验靠拢,才能跨越别人的作品,清楚地看到别人的不同之处。 ”这一点在毕赣的创作中展露无遗,他在访谈中提到:“我选凯里是因为我在那里生活,其实我真正想构建的不是凯里,而是荡麦,就像《佩德罗 ·巴拉莫》里面的科马拉一样,我想做的不是凯里,只是凯里是我生活的地方,我对它比较熟悉。 ”[5]他会把每一场对话都放在一个有意味的生活场景中,让这些背景动作,与对话形成“并置”,比如诊所里输液、打针、拔火罐、烧开水;娱乐场所打气球、打扑克、打麻将、打台球、跳交谊舞;荡麦吃米粉、缝扣子、剪头发、演唱会等(图 5-6)。另外,片中还特别插入了很多动物的空镜头。这些动作和场景来源于现实生活,也是导演自身的生命经验,如此密集地编织在电影中,构成一种诗意的乡愁。

交通工具:结构与情绪

毕赣在访谈中提到,侯孝贤的《南国再见,南国》(下称《南国》)为《路边野餐》提供了重要的参照,尤其在片中交通与行动场景的处理上,可以看出这种借鉴和传承。 “《南国》整部片的节奏及分段借由这些交通工具的放置结构出来:火车牵引出北部前段、汽车带引出围事中段、摩托车开展了命定的末段。 ”[6]除了作为影片结构的标识,这些交通工具也成为侯孝贤进行文化阐述的符号,火车意味着传统一代的衰败,汽车代表了新一代的动力。中间还有一段摩托车之旅,则是摆脱了火车与汽车之争的包袱,享受无忧无虑的自由的段落。

《路边野餐》中主人公乘坐的交通工具比《南国》更为丰富,每一段行动场景都尽可能使用不同的交通工具,板车、摩托车、火车、轿车、面包车、皮卡、木船,不仅形成了影片结构化的标识,也使人物在寻找的过程中呈现出丰富的空间样态和孤独的心理情绪。另外,这些交通工具也带出黔东南特有的空间:储存香蕉的防空洞、石子路、盘山公路、山间小路、丘陵阶梯、铁道、隧道、河流等等,为影像增添了很多现实质感(图 7-9)。但是,这些频繁使用的交通工具并没有《南国》中那种突出的文化隐喻功能,更多是在追求形式上的狂欢。

正是出于对《南国》的致敬,毕赣特地邀请《南国》的配乐林强为《路边野餐》来作曲。《南国》的摩托车段落,配乐选择了比较轻柔的《小镇的海》,三人在绿树成荫的山间穿行,音乐却是来自海水的抚慰,形成了一种有趣的声画对位。这样的设计也被毕赣用在了《路边野餐》里,陈升搭上乐队的皮卡,穿行在山区小镇蜿蜒的路上,耳机里听到的是一首海边的歌《小茉莉》,歌词“海风吹着她的发,我在海边奔跑”,也与画面形成差异性的对位。

细节呼应:情感修辞与叙事拼图

塔可夫斯基认为,“电影导演通过具体细节复制现象,并且形式上越是感性、具体,细节越是准确,就越是接近自己的目标。 ”[7]毕赣在《路边野餐》中想表达的东西很多,主线是陈升去寻找卫卫和老医生的旧情人,然后穿插了诸多陈升的前史、回忆、梦境和想象,以及他与母亲、妻子、大哥、弟弟、侄儿等的情感关系。依靠传统的线性叙事方式,这个故事可以拍成一部几十集的连续剧,但他通过道具、台词、动作、音乐等视听细节的前后呼应,形成一种“穿针引线”式的表意修辞,用寥寥几个镜头,就达到“四两拨千斤”的诗意效果。

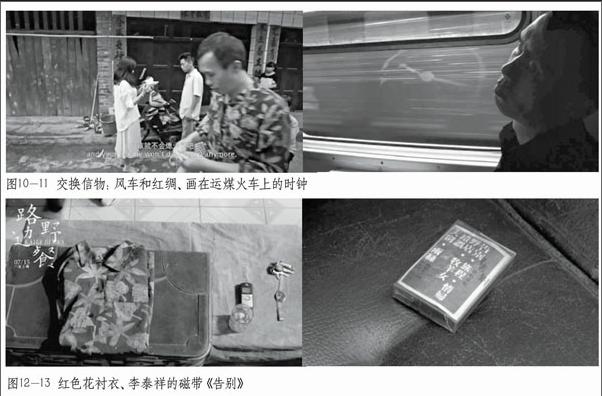

以青年卫卫与洋洋的爱情为例,导演用熄火、导游词、风车、红绸、时钟等细节构建了一个年轻人爱情段落的起承转合。“起”是熄火,洋洋从火车站出来,准备搭青年卫卫的摩托车回店里,结果摩托车熄火,洋洋搭了别人的车,这时候两人是分开的。“承”是导游词,青年卫卫听说陈升来自凯里,说洋洋准备去凯里当导游,会背导游词。后面,当洋洋在船上背导游词时,卫卫就在岸上跟着她背,枯燥的导游词在河面上此起彼伏,如同情歌的二重奏,两人开始靠近。“转”是风车和红绸,洋洋上岸买了个风车,卫卫看到后说这个风车做得不好,我给你做一个,等听完镇上的演唱会,卫卫果然拿出了一个自制的风车,而洋洋也把手上的红绸给他,让他系在摩托车上,这样就不会熄火。之后卫卫送陈升去车站,摩托车上系上了红绸。风车和红绸,相当于俩人交换了信物。 “合”是时钟,卫卫和陈升说自己要去画火车,洋洋说除非时间倒回,他才有机会和她好。趁着车在荡麦停顿的间歇,他就在运煤的火车上都画上钟表,后来陈升在回程的火车上看到了这个逆时针转动的时钟,寓意卫卫和洋洋已经好了,情绪也推到了顶点(图 10-11)。

除了承担情感修辞的功能,这些细节的呼应,也发挥了拼贴叙事的作用。以陈升与张夕、老医生与老情人的爱情为例,导演用红色花衬衣、磁带、手电筒、《小茉莉》这四个细节和意象穿插在一起,讲述了这两组人物的爱情。老医生在多次对话中提到她和老情人曾经的感情,还有曾用手电筒取暖的往事,红色花衬衣和李泰祥的磁带《告别》,都是老医生托陈升带给老情人的。但到了荡麦,陈升看到与自己妻子长相相似的理发店女人,于是他穿上老医生给老情人的红色花衬衣,跟着去了理发店,洗头、理发的时候讲述了他和妻子的故事,说妻子生前想去看海,然后把灯关上用手电筒模仿海豚的感觉。陈升在顺风车上听的《小茉莉》,后来就在演唱会时唱给了理发店女人,临别时把李泰祥的磁带也送给了她。这一系列细节的铺陈和设计,是把老医生与老情人的爱情叙事叠加在了陈升与妻子的爱情叙事上,构成一幅立体的、充满幻觉的叙事拼图(图 12-13)。

另外,如纽扣、望远镜、野人出没、电风扇、香蕉等细节也构成了父子情、母子情的情感修辞与叙事拼图,限于篇幅,在此不作详述。

长镜头:神秘主义与时空重构

《路边野餐》中有一个 42分钟的长镜头调度,是影片公映后被广泛讨论的焦点。塔可夫斯基与侯孝贤都是长镜头运用的大师,他们使用长镜头有一个共同的出发点——保留相对完整的时空,触及现实和心理更深层的真实。毕赣把时间比作一只隐形的鸟,“首先我需要一个笼子,这个笼子就是完整的时空,把它盖住,关在里面” [8]。然后,他再给这只鸟涂上梦幻的色彩。这是他创作长镜头的主要思路。

这个“笼子”名为荡麦,是毕赣虚构的地方,并不真实存在于贵州。他自己坦言荡麦就像胡安 ·鲁尔福在《佩德罗 ·巴拉

莫》中写到的虚构的村庄——科马拉。书中,胡安 ·普雷西亚在母亲的指引下,前往科拉马寻找父亲佩德罗 ·巴拉莫。然而,他看到的是一座荒无人烟、鬼魂游荡的村庄。陈升来到荡麦寻找卫卫和老情人,其实也陷入了一个超现实的情境。很显然,毕赣的创作受到了拉美魔幻现实主义的影响,把现实与幻境融为一体,彰显出似真非真、似假非假、虚实难辨的风格。

到了荡麦,火车停靠,悬疑音乐响起,影片进入一种神秘主义的氛围。长镜头从青年卫卫骑摩托接上陈升开始,到送他离开而结束。在这 42分钟里,影片叙事跳出原有动作主线,呈现出复调结构,从此前陈升的单视点独奏转向多人物多视点的立体声部,主要讲了青年卫卫和洋洋、陈升与张夕两对人物的爱情。在镜头调度上,充分利用黔东南特有的水陆梯次空间结构,设计演员和镜头的走位路线,伴随视点和事件的切换,实现“一镜到底”的蒙太奇(图 14-15)。虽然存在一些技术瑕疵,但整个段落行云流水,散发出一种独特的神秘气质,构成了“戏中戏”。

42分钟的长镜头还有一种结构上的考量,“我就觉得突然到一段,它特别长,前面一段一段这样,一段特别长,那就是电影结构。 ”[9]就像一首歌曲,前面的主歌部分,是几个段落的低音,到副歌部分就是一段高音,推向高潮。经过前面八个不同时空段落的铺垫, 42分钟的长镜头段落就是整部影片的“副歌”部分,情绪和动作都推向了一个高潮。钟表:圆形轨迹与时间主题

时间是现代主义文学艺术的主题,无论是美术、音乐,还是文学、戏剧、电影,对时间的处理,都主张回归到伯格森的心理时间本质上。上述的导演和作者,都是“雕刻时光”的大师。塔可夫斯基的创作自述集名为《雕刻时光》,朱天文为侯孝贤编写的电影书名为《最好的时光》,胡安 ·鲁尔福曾谈到 “生命的问题是时间。我认为生命并非是按照时间顺序前进的过程,我们的生活是分为片段的,有一些时刻,有一些日子,是空白”。[10]而且,在胡安 ·鲁尔福所生活的墨西哥文化中,时间就是环形的,周而复始。

《路边野餐》也在努力表达和探讨“时间”的主题,而且毕赣选择了“钟表”这个最直接的意象。就像达利的超现实主义画作《记忆的永恒》中,那些疲软松垮的钟表一样,时间被赋予了不同的轨迹和形态。《南国》也出现了一个玻璃球的时钟,被侯孝贤赋予了特殊的意义(图 16-17)。《路边野餐》则反复出现了钟表的意象:墙上少年卫卫手画的钟,青年卫卫在手臂上画的表,花和尚修理钟表的车,车里放着坏掉的时钟,火车窗外闪过货车上的时钟(图 18-19)。导演用这些钟表意象提示观众,我在玩时间的游戏,我要把时间从线性时空里拎出来,折叠成圆形。

这种圆形轨迹表现在两个方面,一是镜头调度,一是时间结构。影片在每一个段落都会出现一个圆形轨迹的镜头运动。全片第一个镜头,诊所里老医生取药给正在打点滴的陈升,是一个 360度逆时针旋转的环摇镜头。老歪去取花和尚的车,镜头沿顺时针方向环摇了 360度,落幅定在运动的挖掘机。陈升骑摩托车去母亲坟上之前,去了一趟修理厂,又是一个逆时针方向的 360度环摇。后面以诗歌作为分隔符的每一段戏,都会有一个圆形轨迹的环摇镜头,并以顺时针、逆时针交替进行。在 42分钟的长镜头里,虽然没有环摇,但也有一个近似的圆形轨迹,洋洋从裁缝店出来,坐船过河,到演唱会场地后又从桥上走回店里,其实就是一个环形走位。

在时间结构上,叙事一直在时间往前和往后的交替旋转中进行。影片的第一次时空转换,在3分钟处,第一个环摇镜头完成后,出现《金刚经》的一段话,然后时间回到九年前。第二次在 10分钟处,闪光球从原来的房间吊顶移到新的住处门口,空间发生变化,旁白的一段诗开启新的段落,时间又到九年后,进入诊所的日常。第三次在 16分钟处,卫卫在墙壁上画时钟,时间又回到九年前。第四次在 23-24分钟处,花和尚、陈升与卫卫关于手表的对话,镜头向左横摇,特效叠加了一列倒着行驶的火车(图 20)。作为段落符号的诗歌提示了时间:“没有了剃刀却封锁语言,没有了心脏却活了九年”,时间再一次转到九年后。围绕这个九年,全片反复在时间线上跳转,中间还插叙了三年前出狱的段落和一些梦境。

艺术的本质是对时空的重构。《路边野餐》在时空上做了叠加和突破,用主人公线性时间的“寻找”动作反复穿行于前后九年的时间,使得这个线性被击穿,形成了一个又一个套环式的圆形轨迹,并试图以此来呈现他对时间、记忆与幻觉这些主题的思考。

正如毕赣所言:“艺术电影我觉得应该是要让我们看起来面前有一张白纸,但并不是我拿一张白纸给你,随便拍拍就能够让你觉得那是一张白纸,不是。那张白纸是需要经过无数次的折叠,可能折叠一千万次,它的痕迹已经非常密集了,这个时候我还觉得它是一张白纸的时候,我才会觉得是一部好的艺术电影。所以后来我就这样去做了。 ”[11]《路边野餐》作为一部艺术电影,之所以产生如此大的影响力,相当程度得益于“迷影”影评人在公映前夕的反复解读和多方推广,这些活动与影片本身共同构成当下中国“迷影文化”的一道景观。整部电影像是一场“能指的狂欢”,视听语言的使用早已超越了叙事的基本需要,而是关乎语言自身创作 /读解的狂欢。这个狂欢,一方面是毕赣作为迷影青年,从塔可夫斯基、侯孝贤等为代表的现代主义电影,和费尔南多 ·佩索阿、胡安 ·鲁尔福等为代表的现代主义文学中大量吸收转化,构建一套自觉、自洽的视听语言体系,把“白纸”折叠了“一千万次”,对于创作者而言,这是一个层面的狂欢;另一方面是迷影群体在观影过程中,如获至宝地发现了一个巨大的阐释空间,他们调动电影观影和文学阅读的高品位审美经验,展开关于创作及其典故的批评和讨论,从一张“白纸”中找出那“一千万次”折叠,这是另一个层面的狂欢。

注释:

[1][美]苏珊 ·桑塔格.百年电影回眸.重点所在[M].陶洁、黄灿然等译.上海:上海世纪出版集团.2004:148-149.

[2]李洋.迷影文化史[M].上海:复旦大学出版社.2010:8.[3][4][7][苏]安德烈 ·塔科夫斯基.雕刻时光[M].张晓东译.海口:南海出版公司.2016: 15-16,207,171.

[5]豆瓣影评人对话金马导演毕赣——关于“热爱”,他们有话要讲.https://www.douban.com/note/567721800/?type=like.

[6]沈晓茵.《南国再见,南国》:另一波电影风格的开始[J].艺术学研究.2012(11):52.[8][9]奇爱博士.对话毕赣:创作的每一个环节其实都充满了枯燥、无聊和绝望.http://toutiao.com/i6308490209742815745/.

[10]段若川.安第斯山上的神鹰[M].武汉:武汉出版社.2000:274.

[11]亚伯.专访毕赣:能拍出天才之作,因啃下5000部电影.http://m.maoyan.com/information/12775? _v_=yes&share=Android.