2009年冬日的一天,我去中关村的海龙电子城买了几样电子产品后开始往人民大学方向溜达。临近一处街角,忽然听到有吉他声响起,随后传来的是略带沙哑的歌声。走过去瞧,见一个20多岁的男子正自弹自唱,周围站着一些驻足而听的行人。他弹唱的歌曲我并不熟悉,但唱法却颇硬朗,加上那把插电的匹克吉他的烘托,歌声也有了力度。我进入人群中央,发现离他不远的琴盒敞开着躺在地上,里面散放着一摞包装简易的碟片,还有一些面值不等的纸币。一块纸板斜靠着琴盒,上面写着这样几行文字:“这是一张尚未发行的专辑,收录了九首原创歌曲,希望得到更多朋友的喜欢与支持。由于属于街头艺术的形式,恳请朋友们不要询问价格,如果你喜欢这歌声,想要这专辑,无论多少都是一种支持!”我放进一张纸币,取出一张碟片,才知道这是北漂音乐人贺清华的首张原创个人专辑。

这张专辑名叫《随风》,封面上除印着九首歌名外,还印着几行广告语之类的文字:“许巍一样的迷茫,郑钧一样的叛逆,汪峰一样的激情——最重要的是,这是清华一样的歌声。”这种煽情语并不新鲜,相比之下,歌手在封底的那串自我表白(写于2009年3月)更让我心动,兹录如下:

这个时代“理想”或许被人当作笑谈/而我还像阿甘一样痴痴的坚守着//放弃重点大学的机会/只身从湖南的小山村走到音乐学院这条路上/耐着性子在酒吧、餐厅里唱着恶俗的歌/被唱片公司欺骗、压榨/忍受那些不解和质疑的目光//但很庆幸/我也收获了很多真诚帮助我的朋友/得到他们的支持与鼓励/就这样,在失去和得到中成长着//这张专辑因资源有限/制作水平也许无法与明星们相提并论/但她倾注了我全部的精力和仅有的积蓄/以此作为这两年北漂经历的一份答卷/她不是个句号,而仅仅是个开始/期待得到更多朋友的支持和喜爱//不知道前面的路还有多远/但我会勇敢地扑打着翅膀,奋力前行。

中关村男孩贺清华

或许正是这串文字引起了我的兴趣,回家之后,我边听他的音乐,边在网上寻找有关他的资料。从一篇采访中得知,[1]贺清华是从一所音乐学校毕业后开始闯荡北京的,这意味着他比一般的流浪歌手起点要高。他的音乐梦想是“拥有一个乐队,让自己的歌声飘向全国,全世界”,但他却必须从住地下室、在街头卖唱开始。他在中关村一带渐渐唱出了名气,于是企业找他写歌,婚庆公司找他表演,生活已变得不是问题,但几年下来,他却没有被一个上档次的音乐公司看上过,这让他感到无奈。他曾参加过央视《星光大道》的比赛,但进入决赛后因为“不听话”而被淘汰。他说如果有一天他疲惫了,就会像《放牛班的春天》里的马修那样,去当一名音乐老师。不过,来往于中关村一带的人们毕竟记住了他,并且还送给他一个类似于“西单女孩”的称号——“中关村男孩”。

然而,一年之后,当我又一次去网上搜寻贺清华的信息时,却吃惊地发现“中关村男孩”已经易主——中关村男孩贺清华依然是那么几个网页,而中关村男孩阿军却人气飙升。阿军来自于黑龙江最北边的一个偏远山村,从2009年开始也在中关村一带的街头唱歌,不久之后迅速蹿红。2009年底以来,北京电视台、CCTV-2《人与社会》、凤凰卫视《鲁豫有约》、贵州电视台《真情纪事》等曾做过他的专辑,百度里有粉丝“军团”为他建的贴吧——“中关村阿军”,非常火爆。写作此文时,为了验证两个“中关村男孩”在网上的人气,我特意在百度里分别输入“中关村男孩阿军”和“中关村男孩贺清华”搜索,前者搜到36400个网页,而后者却只有3410个。

如此看来,莫非是中关村男孩阿军“打败”了中关村男孩贺清华?从某种意义上说确实如此。来自网上的一些信息表明,两个男孩曾有过“地盘”之争,两边的粉丝也曾在网上“掐架”,这意味着他们曾有过明里暗里的较量。关于两人的歌技,也有网友做过评论,那似乎是说贺清华技不如人,但我想问题恐怕没有这么简单。

迄今为止,阿军都是在翻唱别人的歌曲,据说他能翻唱一百多首经典老歌。唱老歌的好处在于,因为原唱歌手的歌声已经进驻过听众的心灵,占领过听众的市场,翻唱者便不再会冒开拓新市场的风险。于是,听众当然是在听阿军演唱,但那些歌曲的背后徘徊着的却是一大堆歌星的幽灵——赵薇(《画心》)、高胜美(《哭砂》)、费翔(《故乡的云》)、邓丽君(《恰似你的温柔》)、朴树(《白桦林》)等。在熟悉度上,正是这些歌星在为翻唱者保驾护航。另一方面,正像阿多诺曾经思考过的那样,听众的听觉器官往往显得懒惰,它们更希望听到熟悉而不是陌生的乐音。[2]这样,当翻唱者唱出某位歌星的歌曲时,听众便能迅速接通自己的听觉记忆和情绪记忆,让耳朵与心灵过一把怀旧的瘾。相反,原创歌曲却没有这些功能,尤其是面对行色匆匆的路人,街头卖艺者要想用那些陌生的乐音捕获住那些懒惰的耳朵,难度会变得比较大。所以,贺清华在与阿军的较量中,他首先就失去了先机。

另一个不容忽视的原因是两人的演唱风格——阿军唱的是一般意义上的流行歌曲,而贺清华唱的却是摇滚。经过港台流行音乐和欧风美雨多年的熏陶之后,如今的大陆流行音乐歌坛已形成了一种主导风格:内容上多以恋情、爱情为主,形式上则是轻柔舒缓、如泣如诉。它们婉约、抒情,击中的往往是听众心灵深处最柔软的部位。这些歌曲被不同的歌手唱出来,自然也各有味道,但总体上却呈现出一种女性化的阴柔之美。阿军不但选择了这样一些流行歌曲,而且还对这些歌曲做了进一步的柔化处理(比如放慢节奏),加上他嗓音纯净(听众认为是“天籁之音”),唱时不温不火很投入,演唱的时间又多在夜晚的中关村广场,经他二度演绎的流行歌曲便具有了一种特殊的功能:消除疲劳、安神催眠。关于阿军的歌曲,媒体有如下说法:中关村是年轻人扎堆的地方,“他们忙碌了一天,在黄昏时分,带着一身的疲惫。这个时候,阿军那略带忧伤的歌曲便会飘然而至。他的歌声能够洗去人们奔波一天的劳累,这就是大家喜欢他的原因。”[3]而来自网友的说法则更加感性:

不记得是哪天,结束了一天忙碌工作,我拖着疲倦的身体经过新中关大厦的小广场时,忽然被一段吉他旋律和一个柔得可以拧出水滴的颤音吸引。你偎着一把吉他在轻轻弹唱:你是我最苦涩的等待,让我欢喜又害怕未来……经典的《哭砂》高胜美唱过,张惠妹唱过,我却从来没有听过哪个男生、男声能把它诠释得这般苦涩空灵。我小心地倚坐在早已落满听众的台阶上,静静地听着,疲倦就这么一点点、一点点地散了。[4]

这个说法让我想起了恩格斯的一段论述:“民间故事书的使命是使人们在繁重的劳动之余,傍晚疲乏地回到家里时消遣解闷,振奋精神,得到慰藉,使他忘却劳累,把他那块贫瘠的田地变成芳香馥郁的花园。”[5]阿军的歌曲虽然不是民间故事书,却仿佛有了民间故事书的功能,它消困解乏,让人们的身体和心灵都静下来了。

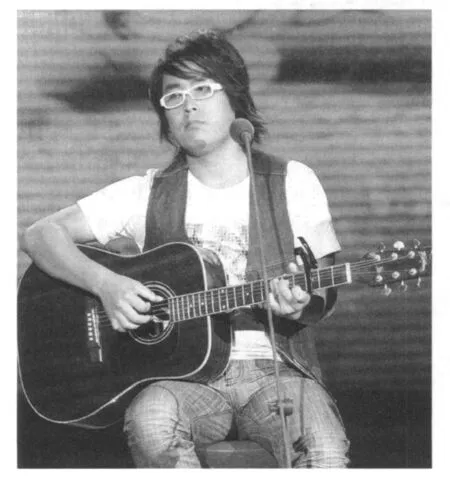

中关村男孩阿军

然而,摇滚却是让人动起来的音乐。舒斯特曼说:“摇滚乐所唤起的反响更是精神饱满和动觉的美学。”[6]戈尔茨坦的表述则更为简洁:“它使你想动。”[7]这意味着摇滚是要人的身心处于一种亢奋状态。验之于中国的摇滚乐,无论是当年的崔健,还是如今的汪峰,其演出总是会让现场的观众处于高度的兴奋之中,他们手之舞之,足之蹈之,心跳加快,血脉贲张,身体甚至变成了巴赫金所谓的“狂欢的身体”。另一方面,摇滚从它诞生的第一天起,便与反叛结成了神圣同盟,它质疑现实,批判社会,蔑视强权。即使摇滚歌手要抒一己之情,这种情感也需要融入更加广泛的社会内容,否则它便失去了力度。正是在这个意义上,我们可以说流行歌曲往往是暖色调的音乐,它具有调理和修补功能,是对人身心世界的抚慰;而摇滚则是冷色调的、具有破坏性的音乐,它揭出了伤疤,让人疼痛,也让人警醒。对于身心世界来说,它当然也是一种宣泄,但许多时候它又是激怒和挑逗。很可能这就是摇滚常常被人视为洪水猛兽的主要原因。

如此说来,我们又该如何为贺清华的摇滚定位呢?依我的判断,贺清华的原创音乐虽然还显得粗糙,但它已体现了来自民间、还没有被商业意识形态收编的摇滚精神。当我们从外在的形式——旋律、节奏甚至声嘶力竭的演唱风格等等去审视他的音乐时,它们作为摇滚应该是合格的。这也意味着他的音乐并不是心灵的安眠曲,而是身体的兴奋剂。路人面对他的演唱不可能会感到“舒心”,而是有可能会觉得“闹心”,这正是摇滚所需要的效果。另一方面,尽管他的音乐还没有摆脱模仿的痕迹(比如,当我听到“我不能哭/我不能笑/我不能愤怒我不能咆哮”[《我不能》]时,崔健那首《快让我在雪地上撒点野》便开始在耳边回响),甚至也还欠缺直指人心(像川子的《郑钱花》那样)的效果,但是它们已具有了摇滚的内核。在《随风》这张专辑中,贺清华更多是在表达一种爱情的创伤,以及这种创伤之后自己的孤独,忧伤,不平和不满。与此同时,那种对于理想主义执着的“坚守”和对于世道人心的社会批判(如《我找到了女朋友》)也时有浮现。想一想当年的崔健,《一无所有》本来不就是一首爱情歌曲吗?他的那些痛苦、嘲讽、愤怒甚至无奈不就是来自于理想与现实之间的距离和矛盾吗?为什么唱摇滚的崔健能够引领一代风骚而同样唱摇滚的贺清华却不但没有走红,反而还败在了唱流行歌曲的阿军脚下?

当然我们可以说贺清华毕竟不是崔健——无论是在情感冲击力还是艺术表现力上,他都不可能与崔健相提并论。但我更想指出的是那些也许会被人忽略的更加隐蔽的原因。有人曾经说过:“作为一种文化活动,摇滚就不仅包括音乐,而且包括与他在一起的其他形式和行为,它还包括演奏者和听众。”[8]的确,如果没有现场那些狂热的、能够听懂摇滚的听众的参与,我们很难想象摇滚乐的演唱会是什么样子。而崔健之所以能在1980年代扬名立万,很大程度上就是因为他的听众都是“愤怒的青年”。崔健的摇滚乐引爆了一代人的情绪,而那些“愤怒的青年”也积极参与了摇滚乐的演出,是崔健与他的听众共同完成了那些摇滚作品。但是,今天北京城的大街小巷还有八十年代的“游手好闲者”和“愤怒的青年”吗?估计早已销声匿迹,取而代之的是穿梭于滚滚红尘中的企业员工、进城打工者、刚刚参加工作或者还没有找到工作的蚁族,等等。在为生计的奔波劳累中,他们神情紧张、行色匆匆,与这座城市只是构成了某种经济关系,却无法形成一种美学关系。于是,一旦遭遇街头摇滚,他们很可能会感到茫然和困惑。与其说他们听不懂摇滚,毋宁说他们已没有时间接受、品尝这种陌生的音乐。他们需要的恰恰是阿军演唱的那种似曾相识的旋律,因为那样的流行音乐可以缓解紧张,而贺清华的摇滚只会让他们受到刺激。当大街上的摇滚无法找到或留住更多的听众,摇滚的生命也就走向了终结。或者退一步说,即便有人能够随着贺清华的音乐吼起来动起来,这种身体反应恐怕已变得不合时宜。因为那样会招来城管或警察,他们会以影响交通或扰乱治安的名义制止这种艺术行动。这时候,唱者和听者都不得不小心翼翼起来。而小心谨慎起来的摇滚还是摇滚吗?所以,我们不妨说,贺清华是在错误的时间错误的地点选择了一种错误的音乐表现形式,他的失败与其说与阿军有关,不如说是今天的时代风尚和受众群体已经不再需要他那样的音乐了。

崔健在他的《混子》中唱到:“新的时代到了,再也没人闹了,你说所有人的理想已被时代冲掉了。”贺清华摇滚乐的黯然退场让我再一次意识到崔健预言的准确与深刻。退场之后,贺清华究竟干什么去了?他还在北京漂着还是像他唱过的那首《回家的路》那样回了老家?不得而知。而这种来有踪去无影的人间蒸发也常常是大多数草根歌手的必然命运。与此相对应的是红红火火的阿军。他在中关村唱红了之后,已有许多家电视媒体做过他的专访和报道,他也不断参加着各家电视台的选秀节目。他虽然还不像“西单女孩”或“旭日阳刚”那样出名,但无疑已踏上了那条无数草根歌手梦寐以求的“星光大道”。他在这条“大道”上还能走多远当然还是个未知数,但他目前的成就至少说明了一个小道理:在一个受众决定一切、媒体制造奇观的时代,只有迎合受众的需要才有出路,否则便只能出局。草根歌手的生生灭灭,不过是再一次证明了这一游戏规则的残酷无情。

注释:

[1] 温雅琼等:《梦想,谁为你歌唱?——贺清华,追梦的音乐人》,h t t p://b b s.m z p y.g o v.c n/f o r u m.p h p?mod=viewthread&tid=9915&extra=page%3D15.

[2] Theodor W. Adorno & Hanns Eisler, Composing for the Films,London and Atlantic Highlands, NJ : The Athlone Press, 1994, pp.22-23.

[3] 《真情纪事·中关村男孩阿军》,http://my.tv.sohu.com/u/vw/5405850.

[4] 《寻找中关男孩阿军 让音乐仅仅属于音乐》,http://tieba.baidu.com/f?kz=658443512.

[5] 《马克思恩格斯论艺术》(四),人民文学出版社1966年版,第401页。

[6] [美]R.舒斯特曼:《通俗艺术对美学的挑战》,罗筠筠译,《国外社会科学》1992年第9期。

[7] [美]莫里斯·迪克斯坦:《伊甸园之门——六十年代美国文化》,方晓光译,上海外语教育出版社1985年版,第186页。

[8] 大卫·R. 沙姆韦:《摇滚:一种文化活动》,姚君伟译,见《摇滚与文化》,天津社会科学院出版社2000年版,第58页。