小 说

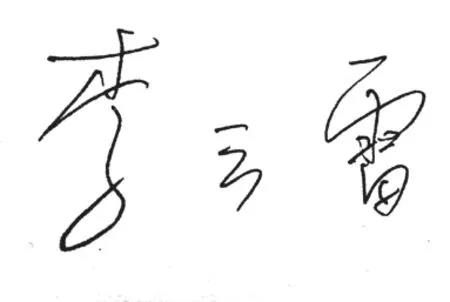

⊙ 小偷与花朵(短篇小说) / 李云雷

⊙ 远山淡影与秘密花园——简评李云雷小说《小偷与花朵》(评论) / 项 静

⊙ 怎么一切都找不到了(短篇小说) / 李治邦

⊙ 零听(短篇小说) / 曹 潇

小偷与花朵

⊙ 文 / 李云雷

那时候的小偷,也都很讲规矩,从来不会在自己村里偷东西。要偷东西,他们就趁夜黑风高,跑到别的村里去。如果有小偷在自己村里偷,那是最让人看不起的,要是被村里人抓到了,非要被打个半死不可。我们村的小泽就是小偷,村里人都知道,见了他便跟他开玩笑,问他最近又去哪里偷了,他不急不恼,嘻嘻哈哈笑着,随便说两句就走过去了。其实村里人很少见到小泽,因为大部分时间他都在外面游逛,我们都不知道他去了哪里,等他回来了,见他脚穿着皮鞋,身上的衣服也很光鲜,简直就像城里人一样。小泽几乎不下地干活,回来了就窝在家里,他家地里的草比庄稼还高,他也不管。等休息了几天,他就骑一辆崭新的自行车在村里闲逛,这里转转,那里转转,遇到熟人就坐下来聊天。有人问他最近去哪儿了,他笑而不答,只是眯着眼抽烟。村里人好奇,再三问他,他才跷起二郎腿,讲他到城里看到的光景:那里有多么高的楼、多么好的车、多么漂亮的女人。他讲的,村里人都没有见过,他说起来头头是道,唾沫乱飞,我们村里人都听呆了,简直像听天书。

村里有一个小偷,这虽说算不上什么光荣,但似乎也没什么大不了的。小泽虽然是小偷,但还是“我们村”的人,我们对自己村很有认同感。我们村里的人,即使是一个小偷,似乎也可以宽容。如果有村外的人——警察、被偷的人家,到我们村里来抓小泽,还会有人给他通风报信,或者故意将抓他的人引向歧途,掩护他逃跑。小泽对我们村的人当然也很有感情。他和他的同伙不仅不在我们村里偷东西,就是村里谁家丢了东西,去找他,他也能通过道上的朋友问一问,有时甚至可以将被偷的东西物归原主。被偷的人家摆一桌酒席,请小泽居间,与那伙朋友欢聚一堂,解除“误会”,交流感情,这让小泽很有面子,那户人家也可以减少再次被偷的风险。席间大家说起来,就互相感叹,这可真是大水冲了龙王庙了,喝几杯酒赔罪。——热热闹闹的,这回事就算过去了。

现在想想,我们村里人对小泽的态度很复杂,有点看不上,有点不认可,但又能够包容,当他讲起外面的世界,我们则有点羡慕,有点向往。其实大家也知道,小泽的嘴里很少有真话,任他说得天花乱坠,大家也只是半信半疑,姑妄听之,没有人太当真。对于小泽,很多人也是敬而远之,听他讲的时候,时而哈哈大笑,时而询问一些细节,但回头一瞥,发现自己的孩子也在,不由得踢孩子一脚:“你听什么听,快滚回家去!”小泽也听懂了其中的潜台词,眼神中闪过一丝尴尬,但他很快就镇定下来,若无其事地接着讲下去。或许小泽也知道他在村里人心目中的位置,或许他是故意向村里的道德观念挑战,所以他讲起来满不在乎。

那一年夏天,晚饭之后,我爹坐在院子里乘凉,和三两个邻居聊天,我在院子里跑着玩。那时候晚上太热,我们时常睡在院子里,在树荫下铺一张凉席,或一块塑料布,就睡在地上或地排车上;有时候甚至会将床抬出来,然后在床上搭上蚊帐,免得蚊子咬人。那天晚上,小泽不知怎么来到了我家,坐在凉席上,跟我爹聊起来,有两个邻居跟小泽开玩笑,让他讲讲偷东西的故事,小泽那天好像喝了点酒,大大咧咧地讲起了他是怎么做小偷的。

小泽说,在乡下偷东西和在城里是不同的,乡下值得偷的东西不多,也就是牛羊猪鸡鸭鹅等活物。他们几个人合伙,先摸熟了远处哪个村的路,选准了人家,等天黑了,他们就骑自行车赶到那个村。到后半夜,万籁俱寂,人都睡熟了,他们就偷偷摸到人家里,从墙上打个洞,悄无声息地将牛羊牵出来,赶到村里的路上。只要出了村,就没有危险了。如果是偷鸡和狗,就比较麻烦,它们一受惊就会叫。事先要准备好用酒泡过的馒头或谷粒,到时把馒头扔给狗,把谷粒撒给鸡,它们吃了之后就慢慢醉了,睡了;等它们昏睡过去,他们就摸到那户人家,将鸡和狗塞到麻袋里,捆在自行车后座上,一路狂奔骑出村,就算得手了。得手之后,他们就喝一场酒,以示庆祝。不过有时候他们也会遇到危险,牵着一头牛走在街上,迎面走来一个人,喝问他们干什么的,他们匆忙应答几句,能糊弄过去就糊弄过去,糊弄不过去,只好撒腿就跑。有一次他们被某个村的人发现了,有人大喊:“抓小偷啊!”一下从村里跳出来不少人,在他们后面穷追不舍,他们骑着自行车疯狂地蹬,跑了好远,才将那些人甩下,一个个都汗流浃背,吓得要死。他们知道,要是被那个村的人逮住,不被打死也得打残,现在想起来,还是一身冷汗。在城里做小偷就不一样了,城里人多,车多,可偷的东西也多,还有更重要的一点是,城里人不像乡下到处都是熟人;在乡下,你偷了一家的东西,一个村的人都追你,在城里就不一样,你偷了一个人的东西,边上可能会有人帮腔,但不会有人豁出命去追,所以说在城里偷东西更安全一点。但在城里,要求也更高,你要眼疾手快,要眼观六路耳听八方,否则一不小心被抓住,被扭送到派出所就麻烦了。

那天晚上,小泽坐在凉席上侃侃而谈,旁若无人,我听得目瞪口呆,觉得他身上有一种神秘感和陌生感。他所讲述的那个世界,对我来说是那么遥远,但又似乎很有魅力,那是一个充满艰险和刺激的过程,让人向往。那天晚上,小泽聊了很久,气温凉了下来,虫声唧唧,树枝上的鸡偶尔叫一两声,星星在我家小院的上方闪烁着。堂屋门楣上的电灯散发出淡黄色的光,将门两侧的梧桐树照得很清晰。我家窗台上摆放着一盆凤仙花,那是我姐姐染指甲用的。小泽看到了,慢慢走到窗台前摘下一朵花,放在鼻尖嗅了嗅,又拿在手中轻轻拈着,对我们挥挥手说:“走啦,天也不早了!”说着,他摇晃着身子,大模大样地从我家院子里走了出去。

小泽比我大五六岁,但是比我长一辈。小时候我们听说过不少他的故事。他的父亲,我们称作梅爷,是我们这一族里辈分最高的,按以前的说法,就是族长。但是到了我们这个年代,家族观念和族长地位已不像以前那么重要了,大家见面喊他一声梅爷,心里也没有特别尊重的意思。梅爷不是一个很有本事的人,在族中也就没有特别的威严,不过在红白喜事上会请他执事,请他坐上席。其他时候,很少有人将他当族长或长辈看待。像我这一辈的,年龄大的兄长们就敢跟他开玩笑,说:“梅爷,你家庄稼咋长得跟狗啃的似的呀?”或者:“梅爷,上次在六庄,你咋醉成那熊样了?”梅爷听了,恼也不是,急也不是,只好呵呵地笑笑,或者笑骂一句:“你们这帮兔崽子!”说着就骑上自行车走了。但是每年大年初一清晨,我们这一族的人,还是要到梅爷家去,给他磕头,也给他家供奉的祖先牌位磕头。我们这一族的族谱挂在梅爷家。那时候我们一帮人,走到梅爷家的门口,就有几个调皮的人大喊:“梅爷,磕头的来了,快准备好敬烟!”我们走进院子,看到梅爷将堂屋的正门开得很大,我们站在院子里,可以看见挂在正中的牌位和族谱。我们一喊,梅爷小跑着从屋里出来,笑着跟大伙寒暄:“都来了?起这么早啊?快抽根烟,抽根烟!”有人跟梅爷开玩笑:“梅爷,你这是几块钱的烟呀?也不准备点好烟。”梅爷呵呵笑着。我们这边领头的人说:“别闹了,先磕头吧。”于是我们就排成几排,先给祖先牌位磕头。

我们那里有讲究,过年给祖先或去世的长辈磕头,要磕四个,给现在的长辈磕头,只要磕一个。当我们给祖先牌位磕头时,梅爷就站在西侧,面向我们躬身,拱着手,那是一种老礼,是请受与答谢的意思。给祖先牌位磕完头,有人就喊:“咱顺便也给梅爷磕一个吧?”这有点开玩笑的意思,梅爷笑着过来阻拦:“给老人家磕了就行了,咱就别磕了……”他说着,我们已磕完了头,有人还跟梅爷开玩笑:“梅爷,一年给你磕一个,你就请受着吧,死了可就请受不着了……”梅爷就笑骂:“这小兔崽子!”大伙磕完头,闹闹哄哄向外走,梅爷在后面赶着来送,他右手拿着烟,左手向外抽出来,分散,嘴里还说着:“抽一根再走,点上,点上吧。”有人开玩笑说:“梅爷,你就省省吧,再来了人就没烟了……”大伙哄笑着走出院子,到下一家去磕头,走很远,回头一看,梅爷还站在门口望着我们。

梅爷让人轻看的一个原因,就是他媳妇跟人跑了,那是很早以前的事了,小泽大约才三四岁。据说,那时候外村的一个木匠四处游荡给人打家具,在我们村住了很久,梅爷的媳妇看上了他,一来二去,就跟那木匠私奔了。当时的详情我们已经不知道了,听说梅爷还曾带着很多人找到那个木匠的家,把家具砸了一个稀巴烂,要将媳妇抢回来,但是他媳妇和木匠早已躲到了别处,铁了心要跟梅爷离婚。那时候离婚在我们乡村还很少见,梅爷又是族长,觉得很丢人,坚决不同意,说要打死这对狗男女。但这时候是新社会了,一个女人要是铁了心不跟你过,谁也没有办法。梅爷一开始义愤填膺,后来也慢慢泄了气,两年之后才跟他媳妇离了婚。

离婚之后,事情并没有结束。梅爷媳妇和那个木匠再婚之后,又生了两个女儿,那时候乡村里重男轻女的观念还很严重,梅爷的媳妇没有生儿子,就想把小泽要过去。梅爷离婚之后没有再婚,只是和小泽相依为命,当然不愿意将儿子给她。这个时候发生了不少戏剧性的故事,趁着月黑风高,梅爷的媳妇让人将小泽从我们村里偷走了。那天晚上小泽没有回家,梅爷还以为他去亲戚家了,或者跟小伙伴玩去了,骑着自行车到处去找,找了几天没找到,这才想起是不是被他娘带走了。梅爷偷偷到那个木匠的村里去看,发现小泽果然在那里,他没敢惊动那家人,悄悄回到村里。到了晚上,他喊上我们村里十几个大汉,偷偷溜进那个村,潜入木匠家,等夜深人静,全家人熟睡了,他们偷偷摸到屋里,从炕上将小泽抱出来,骑上车子飞快地向村外跑。梅爷的媳妇听到动静,惊醒了,一摸身边,才发现小泽不见了,大声哭喊起来,惊醒了木匠。木匠也叫喊起来,惊醒了四周的街坊邻居,纷纷来问是怎么回事。听说孩子丢了,有人突然说,是不是被他爹偷走了?下午就见到有人在附近鬼头鬼脑地窥探,怕是要来抢孩子的。众人一听,连忙去追,他们跨上自行车,就往村口骑,边骑边大声嚷嚷着:“有人偷咱村的小孩,别让他跑了!”这一嚷,惊醒了更多的人,很多人刚从睡梦中惊醒,一听是有人偷孩子,这可是天大的事,连忙骑上自行车去追。

这里需要说明一下,那时候的人对自己的村庄很有感情,尤其是面对外村人欺负一个本村人的时候,欺负一个人就相当于欺负一个村。所以村与村之间还会有械斗,两个村之间为了一块地或一口井,会打得头破血流,好多年互不往来。现在早就人心涣散了,村里出了什么事,很多人都是能躲就躲。

木匠村里的人追到村口,影影绰绰看到一队人正向村外逃窜,他们熟悉地形,一帮人在后面继续追赶,另一帮人从小路迂回包抄,终于将我们村里的人截在了村西边,双方厮打起来。随着木匠村里的人越来越多,我们村里的人知道不能恋战,边打边退,边打边跑,于是这边还闹哄哄地厮打着,那边梅爷抱着小泽先跑了。一场混战下来,木匠村里的人打赢了,但是一看孩子没了,都傻了眼。我们村里的人铩羽而归,但抱回了孩子,也算是一个胜利。据说小泽被抱回家的时候,还在酣睡着,并没有被惊醒,我们村里的人纷纷称奇,都说这孩子将来是干大事的。那时候的小泽,就像一个物品,过一阵子被他娘偷过去,过一阵子被他爹偷回来,又被他娘偷回去,他爹又偷回来,反反复复发生了好多次,直到最后他长大了,才在我们村里安定下来。我不知道这样的经历对小泽的人生有什么影响,但是小时候听到这些故事,让我们都感觉很神秘、很害怕,在无数个暗夜里,那些偷小孩的人似乎四处窥探着,我们一不小心也会被偷走。

梅爷虽然偷来了小泽,但是两个人的关系并不是很好。小泽从小性子就野,不太服管教,梅爷一直没有再婚,家里没有女人,只有他们爷俩。梅爷对小泽好起来,要什么就给他买什么,心情不好了,就是拳打脚踢。那时候生产队已经解散了,梅爷以前是生产队的会计,现在分田到户,他不善于侍弄庄稼,就在家开了个肉铺,干起了杀猪的营生。刚开始梅爷只是帮人杀杀年猪,后来才开始专门做杀猪的行当。那时候家家户户都养猪,养上一年,等过年的时候正好膘肥体壮,富裕的人家要杀一头猪过年,穷人家要把猪卖了,但也要买回半扇猪肉过年。年前杀猪的时候是最热闹的了,每逢杀猪,我们这帮孩子都要围着看。

要杀猪就得先逮猪,梅爷和两三个人跳到猪圈里,将猪掀翻,摁倒在地上,捆住它的四个蹄子,这可需要一膀子力气。那些猪也知道寿命将尽了,哼哼着东躲西藏,被抓住时拼命挣扎,奋起蹄子乱蹬、乱踹。但是梅爷他们更有力气,几个人将猪死命地按在地上,就像捆粽子一样,利落地把四蹄捆绑了起来。捆好后,有人拿来一根木棒,穿过那头猪被捆束的前蹄和后蹄,一前一后,两人抬起来,猪被悬吊在木棒的下面嘶哑地叫着,就被抬到了梅爷家的后院。那里早已准备好了一口巨大的锅,下面熊熊燃烧着火,锅里是滚开的水和不断蒸腾的热气,旁边是一张巨大的案板。抬猪的人将猪放在案板上,猪还在哼哼着,但是已无力挣扎了。梅爷手拿一把长刀,来到它面前,定睛看一看,一刀从颈窝捅进去,直抵心脏。那头猪嗷的一声死命叫起来,全身抽搐着,但是挣扎着挣扎着,气息就微弱下来,轻轻哼哼着,梅爷将长刀迅速抽出,一股鲜血喷涌出来,散落在事先摆在地上的瓦盆里。猪翻了个白眼,慢慢没了声息。

⊙ 叶朝晖· 白鹭组照1

本期插图作者/?叶朝晖记者,摄影师。摄影作品曾在广州、厦门、杭州等地展出,并举办《脸是一本书》《丝路众生》等个展。

我们这帮小孩一直屏住呼吸,瞪大了眼睛看,这时才敢喘出一口气来。杀了猪,梅爷他们将猪抬到大锅里,给猪褪毛。褪完毛之后,他们又将猪抬到案板上,在四个蹄子上方各割一个小口,不停地往里吹气。我们看着那头猪慢慢膨胀起来,变得又白又胖,皮变得紧绷绷的,体积也比先前大了一圈,让人感觉很陌生。我们都不明白为什么要像吹气球一样将猪吹起来,懂的人告诉我们,这是要将血从肉里吹出来,这样肉就更好吃了。梅爷手拿一根铁棍,在膨胀起来的猪身上这儿敲敲,那儿打打,猪皮像一面鼓一样,发出嘭嘭的声音。过了一会儿,梅爷感觉差不多了,就让人将扎起的口子解开放气,然后开始切割。我们围在旁边,看他挥动着斧头,很快将猪破膛,掏出心肝肺,又将肉剁成一大块一大块的。到这里杀猪的过程就结束了。如果是帮人杀猪,按乡下的规矩,那些猪下水就是梅爷的报酬,如果是卖肉的话,梅爷就将一块块肉用铁钩子挂在木架上,谁要买哪一块,他就摘下来再切。那时候看杀猪,还有一项属于孩子的娱乐,那就是掏内脏时,大人会将猪尿泡掏出来,扔给小孩去玩。猪尿泡可以像气球一样吹得很大,孩子们用绳子扎上口牵着它到处跑着玩,玩累了就不停地踢、追、踩,直到最后砰的一声爆炸了。

每到过年梅爷杀猪很繁忙、很热闹,但是过了年,他的肉铺就很冷清。那时候我们村里的人都很穷,很少有人天天吃肉,他杀猪也是三天打鱼两天晒网的,有时候杀了一头猪,好几天卖不完,最后只好腌成腊肉。干了一段时间,见卖肉生意不好,每到我们县城有集的时候,梅爷就拉着车子到集上去卖,在家里他也兼营一些食杂百货。那时候我们上小学,放了学,三个一群两个一伙跑到梅爷家,买一根冰棍,两三个糖球,就高兴得不得了。

那时候小泽上了初中,在学校里他三天两头跟人打架,偶尔还会小偷小摸,有一次他竟然连老师都打了。学校找到梅爷家,梅爷正好打麻将输了,肚子里窝着一团火,手里抓起一根棍子就朝小泽打过去,小泽一闪,棍子打在墙上,啪的一声断了。梅爷一见,更来了气,狠狠地骂道:“还反了你了?今天不把你吊在梁上打,我就不是你爹!”那时候,在我们那里,老子教训儿子,“吊在梁上打”是常常挂在嘴边的话,但大多都是说说而已,很少有人将儿子真的吊起来打。但梅爷是族长,更重规矩,这次也是真的动了气,他从墙上摘下捆猪的绳子,将小泽按倒在地上,三下两下就熟练地将他捆缚了起来。这时周围的人见梅爷真的动怒了,连忙上来劝,梅爷拉下了脸:“你们谁也别劝,这孩子要是管不住,犯了法,到时别说我怪你们!”他这么一说,那些拉他的人都讪讪地住了手。

梅爷像捆猪蹄一样将小泽捆了起来,将小泽拽到房梁下,然后再将绳子向房梁扔去,扔了三次,绳子才穿过房梁,他拽住绳头,向下用力一拉,小泽便被吊在了半空中,摇摇晃晃。梅爷将绳子系在柱子上,拎了一条鞭子来到小泽面前,大声喝问他:“你知道错了不,改不改?”说着一鞭子甩过去,打在小泽身上,小泽抖了一下,没有吭声,梅爷又问:“你说,你改不改?”说着又是一鞭,小泽仍然一声不吭。“我叫你犟,我叫你犟!”梅爷挥舞着鞭子,劈头盖脸地抽下来,打在小泽身上啪啪响。这时,周围看热闹的人忍不住了,有人上去拉住了梅爷,劝他:“管自己的孩子,也不能这么下狠手啊!”有人拉住在半空晃悠的小泽,劝他:“快跟你爹说,再也不敢了!”小泽还是一声不吭。有人跑过去解开梅爷系的绳扣,将小泽从空中轻轻放下来,他身上的衣服已被鞭子抽烂了,鞭痕上沁出血来。他们赶紧解开小泽的手脚,将他抬到地排车上,盖上一床被子,匆忙拉到村西铁腿他爹的药铺。村里的人还在劝梅爷:“管孩子也不能这样,把孩子打死了,你不心疼啊!”梅爷将鞭子抛在一边,颓坐在椅子上,眼神涣散,很长时间不说一句话。

小泽回来后,躺在床上,养了半个月的伤。梅爷每天给他做好吃的,端到床前,小泽连看都不看梅爷一眼,等他走了,才端起碗来。梅爷跟他说话,他连理也不理,目光也是冷冷的。最开始梅爷还没当回事,但是时间一长,也感到了不对劲,感到了后悔,但这个时候已经晚了。小泽伤好之后,对梅爷总是冷冰冰的,说不了两句话就吵,村里的人都说他们是拴不到一个槽的两头驴。也就是从这个时候开始,小泽有时两三天不回家,整天在外面游荡,不知跟什么人混在一起,他回来就往自己的小屋一躺,什么话也不说,梅爷问他去了哪里,他也不理,问急了,他就哼一声:“要你管呢?”梅爷又急又气,可是没有办法。我们村里人都说,小泽也是从这个时候开始跟道上的人混的。

那时候,小孩总喜欢跟大孩子一起玩,但是大孩子却总是不愿意带小孩玩。我的玩伴是黑三、胖墩儿、小四儿,小泽则是跟他们的哥哥玩。我们看他们,好像他们已经是大人了,但他们看我们永远都是小孩。我家和小泽家原先是一个生产队的,生产队解散后,我们两家的地相隔也不远,那时候我到地里去,时常可以看到小泽一个人在地里,锄草,打药,浇地,他都是一个人。他干活的时候还会唱歌,吹口哨,有时候庄稼棵子深,我们从他家地头走过,看不到他的身影,只能听到远处飘来的歌声,村里人都觉得小泽很奇怪,干活还唱什么歌?有一次,我和黑三在地里玩,隐约听到地里有歌声,但是看不到人影,我们顺着玉米棵子到地里去找,向西走了很远,才发现小泽正坐在田垄上,背对着我们,一个人轻轻哼唱着什么,他的锄头放在旁边。我们一喊他,他才吃惊地转过头来,这时我们发现,原来他的脸上流满了泪。让我们这两个小孩看到,小泽可能有点不好意思,他用袖子揩了一把脸,对我们说:“这天太热了,看看出的这汗!”我们说:“泽叔,你咋哭了?”“谁哭了,有什么可哭的?”他突然笑了起来,“我给你们捉蚂蚱,快!”一只青色的蚂蚱从脚边跳了过去,小泽扑上去,那个蚂蚱又飞远了,他跟着蚂蚱一蹦一跳,最后终于一把抓住了,他捏住蚂蚱的翅膀,小心地拿给我们:“好好抓着,别让它跑了!”那天小泽对我们很好,带我们捉蚂蚱,还在田垄上摘“甜溜溜”给我们吃。“甜溜溜”是长在一种草棵上的果实,黑黑的,小小的,圆圆的,一嚼起来有点甜。

那天他还带我们去挖花,我们跟着他向那块地的西头走,才发现在那里,在玉米棵子中间,长出来几株凤仙花,也不知道是他种的,还是地里发出来的。他带我们坐在边上,看着那些花,对我们说:“好看不?这是我们的一个秘密,谁也不能告诉别人,你们能做到吗?”我们两个连连点头,他满意地看着我们,又说:“为了奖赏你们,我送你们俩每人一棵花,你们俩挑吧!”我和黑三都很惊喜,围着那个秘密的小花圃跳来跳去,最后每人选了一株。小泽用锄头将花棵挖出来,根部带着很大一坨土,他小心地将花株放到我们手里,还嘱咐我们:“到家种在花盆里,多浇点水。”我们俩各捧着一株花,各自回家了,心里觉得他对我们真好。我们觉得小泽对我们好,还有一个原因,就是此前他曾好多次骗过我们。比如那时候犁地都是用拖拉机犁,有些边角的土地犁不到,那就需要人用铁锹将地翻过来,那一次就是这样,小泽在他家的地里翻地,见到我和黑三,让我们跟他一起翻,说等翻完了地,他就带我们去树上逮鸟;我和黑三高兴地答应了,很卖劲地跟着他翻,等到终于翻完了,我们让他带着去逮鸟,他却对我们说,现在天晚了,鸟早飞走了。这时我们才发现是被他骗了。类似这样的事情还有不少。所以当我们捧着花往家里走的时候,才觉得那天小泽给我们的蚂蚱、“甜溜溜”和凤仙花,是那么难得。

有一次我跟我姐姐去赶集。那时候不是每天都有集,我们县城是每逢二、七才有集,一到赶集的时候,周围三里五乡的人都像潮涌一样赶过来,冷冷清清的县城也热闹起来,猪市、羊市、牛市,到处都是熙熙攘攘的人群。我姐姐骑自行车,带我到集上去玩,到了那里,我就能吃到平常日子里吃不到的东西,一路上心里都是甜的。我姐姐喜欢逛花市、布市,在那些花花绿绿的布市摊子前摸一摸、看一看,问问价钱,我就跟在她身边。我姐姐攒下的钱也不多,更多的时候也只能问问,很少买。我跟着她的自行车,心里只想着吃的,觉得她看来看去的太浪费时间了。我们正在人群中穿行,突然我姐姐停下来,指着前面一个人问我:“你知道那是谁吗?”我抬头看看,只见前面不远处,一个中年女人推着自行车,后座上还坐着一个小女孩。那个女人不是我们村的,我不认识,就对我姐姐摇了摇头。我姐姐悄声对我说:“那就是小泽的娘。”我吃了一惊,我从来没见过小泽的娘,虽然听说过不少她的故事,那都是和暗夜中的恐惧、神秘联系在一起的,这还是第一次见到传说中的人走进现实,心中有点异样。再仔细去看,发现她跟我们村里的女人也没有太大的差异,只是她手上的十个指甲都染红了,在阳光下泛着鲜亮的光泽,而那个小女孩的鬓边,插着一朵凤仙花,在微风中轻轻摇曳着。

正当我看时,突然一个人影闪过来,倏忽一下就不见了。突然人群骚动,有人大喊大叫着:“抓小偷啊,抓小偷啊!”边喊边从东边跑过来,路过我们,又向西边追了过去,我顺着他们追的方向去看,竟然在路边发现了小泽。那时他背靠着一棵树,正在向这边偷偷眺望着,他手里拈着一朵花,眼里似乎闪烁着泪光。我顺着他的目光去看,看到了他娘骑着自行车远去的背影,那个小女孩鬓边的凤仙花却不见了。那一帮人去追小偷,追了一阵没追上,骂骂咧咧地向回走,路过小泽身边时,突然有人伸手一指,大喝一声:“他跟小偷是一伙的,别让他跑了!”小泽一看不好,拉开架势想跑,但是已经来不及了。三五个壮汉将他紧紧围住,拳打脚踢。隔着人墙,我们可以看到,小泽捂住胸口,他的身躯慢慢倒下去,但他还在竭力向他娘远去的方向张望着,像是在寻求什么救助,但迎接他的是另一阵更猛烈的拳打脚踢,小泽重重跌倒在地上,双手紧紧抱住头。周围的人从不同方向伸出拳脚,不断殴打着他,边打边骂着:“打死这个小偷,打死这个小偷!”也有人呼喊着:“别打了,别打了,再打就要出人命了!”

正在这时,突然从包围圈外闯进来一个人,那是梅爷。他挥舞着杀猪刀冲到了小泽身边,面向众人大喝一声:“我看谁敢过来!”那三五个壮汉立刻住了手,看热闹的闲人纷纷闪避,有人抽冷子想去夺梅爷手上的刀,梅爷的刀在空中一划,一道寒光闪过,那家伙啊地叫了一声,捂住手向后躲去,一缕鲜血从手指间淌了出来。众人面面相觑,又向后退了几步。梅爷一手挥刀指着那几个壮汉,另一只手去搀扶小泽。小泽躺在地上呻吟着,梅爷一只手搀他,扶不起来,两人重重地跌在了地上。梅爷将杀猪刀放在地上,两只手去搀他,小泽勉强站在那里,他的脸上、头上、眼上都是瘀青,不断地有鲜血滴下来。那个包围圈又缩小了,几个壮汉摩拳擦掌的,但是看着这鲜血淋漓的场面,也没有立即动手。这个时候,圈外有人喊:“公安来了,公安来了!”人们纷纷躲闪,让出一个通道,两个穿制服的警察走了进来,厉声地喝问:“怎么回事?”有人指着小泽说:“他是小偷!”警察又说:“谁打的?”又有人指了指那几个壮汉,警察又走到梅爷身边,问他:“你是干什么的?”梅爷没吭声,边上有人说:“这是卖肉的梅爷!”警察指了指小泽和几个壮汉说:“你,你,你,还有你!跟我到派出所走一趟!”小泽走了两步,踉跄了一下,差点摔倒,警察拍了拍壮汉的肩膀,两个壮汉连忙走上去,搀住了小泽。

梅爷愣了一会儿,捡起地上的杀猪刀,跟在他们后面,一起向外走,那个警察转过身来看见梅爷,吓了一跳:“你想干什么?”梅爷把刀往地上哐当一扔,突然跪了下来,朝他们大喊着:“你们别逮他!要逮就逮我吧,那是我儿子,是我没有管教好他,我没有管教好他啊!”说着他趴在地上,呜呜地痛哭起来,全身都在颤抖着。警察瞥了他一眼,没有说话,转过身,继续向前走。这时小泽挣扎着转过头来,他看着跪在地上的梅爷,眼神中飘过一丝异样。我还看到,他的右手仍紧紧握着那朵凤仙花,经过刚才暴风骤雨般的拳打脚踢,那朵花竟然没有受到丝毫损害,此刻正完好地卧在小泽的手掌中,在阳光下熠熠生辉。

李云雷:一九七六年出生,山东冠县人,二〇〇五年毕业于北京大学中文系,博士。现供职于《文艺报》。著有评论集《如何讲述中国的故事》《重申“新文学”的理想》《新世纪底层文学与中国故事》,小说集《父亲与果园》等。曾获二〇〇八年“年度青年批评家奖”、《十月》文学奖、《南方文坛》优秀论文奖等。