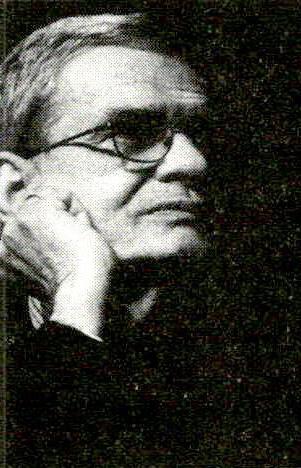

托马斯·温茨洛瓦(Tomas Venclova,1937-),享誉欧美诗坛的著名立陶宛诗人、学者和翻译家。1977年,温茨洛瓦不得不踏上流亡之路,在巴黎短暂逗留后,来到美国。在半个多世纪的诗歌创作和学术研究生涯中,出版了大量的著作。其中,代表性诗集有《语言的符号》《冬日对话》《枢纽》等。他的诗歌已被译成二十多种语言。他也因此收获了诸多文学奖项和世界性声誉。欧美评论界称他为“欧洲最伟大的在世诗人之一”。如今,他已当之无愧地成为了立陶宛文化的代表人物。

温茨洛瓦一直把诗歌当作抗衡灰暗的最后的武器。历史感和命运感,像两个难解难分的主旋律,不断地在他的诗歌中回荡。这同他的出生环境和成长历程有着紧密的关联。祖国的苦难成为他抹不去的记忆,也成为他诗歌中难以分割的部分。从一开始,温茨洛瓦就把诗歌写作同社会担当以及道德职责连接在一起。他的诗忧伤、沉重、冷峻,基调幽暗,但字里行间却有着鲜明的精神抱负和心灵慰藉。

温茨洛瓦热爱中国,热爱中国文化,曾多次访问中国,并先后在中國获得金藏羚羊国际诗歌奖和1573国际诗歌奖。

一首有关记忆的诗

你在等待那离去的人们?进入

他们离去的深处。墙壁背弃了

他们,如同照片,铅笔,钟表

和灵魂,雨和报应,沙和雪,

还有松针,征服死亡的胜利。

此刻,谁是谁非早已难以说清,

当你数点所有这些分离时,

你漫无目的的总数自内爆炸,

分裂成各种声音,激烈搏斗。

这些事物停驻:刀画出的圆圈,

书架上的尘土,盘子上的污迹,

如此充裕的自由、诗句和虚妄,

如此短缺的可以信赖的命运。

两个声音同样留下。它们触摸

城市温暖但又令人不安的体积。

他们被赋予一滴记忆。

那是你的。它不属于任何人。

它在随意奔走,挥动着羽翼,

天生盲目,就像被抛出巢的

燕子。而你所有的古典主义,

那所玩笑和庆典学校,又值几何?

就这样,时间同我们所有人分离,

被判死刑,披巾般飘扬

飘进楼梯、走廊和屋子,

落在裂缝上,它,目中无人,

在来来往往的时间中间,蔓延。

描写一间屋子的尝试

哦枕头,床垫,还有黄金耳环

但地图永不会将它显示,地址已经废除

但大街在闪烁,茶变成了空气

但电线伸向乌有,本质模糊不清

火焰之舌开始摇曳,子夜击中你,在你写作时

龙虾和鱼,用目光冲破画布

因为鱼缸的边界伸出我们的窗格

盲目而天真的牧羊人照料盐水中的果壳

坚硬置放液体石膏,没有喜悦和感恩

你我停止听见或看见,在那伸展的树下

我已学会在黑暗中看见

我已学会在黑暗中看见,在幸福中辨别幸福,

懂得贴近另一个人的生命意味着什么,

学会把握岁月中任何无常的变迁,

正午时分两三个原子增添空气分量的方式。

窗上的映像,不到片刻就已消失,

融入叶子的声音,呼吸那杂乱的印迹

都抢在友人,祝福者,敌人,上帝本人

说出之前,一遍遍地告诉我,你已回到

故乡。好似一个特尔斐逃亡者,你藏在

樱桃树、榆树的树干里,你乔装,更改日历,

避开光束,将那就连一滴自身都无法给予的

事物几乎化为非真实和虚无。

此处,交换总是有失公平;

多亏有你,日神依然活着,而你独自存在

(神话所猜测的,词语和逻各斯所藏匿的,

我想,我们将轻易掌握,当我们越过终点线时)

此刻,当反射器的回音奏响双重的出发令,

当混凝土和车轮仅以毫米之隔飞速分开,

就像暴风雪对于身处西伯利亚的人那样,

西伯利亚,一个烧灼喉咙的名字,一个字面上

就意味着雪天的名字。潮湿、弯曲的大陆映照出

你的面貌。星星是否旋转,或者风是否陷入

这并不清楚。没有多少真实。风和水的嬉戏,

日内瓦、瓦尔纳、伦敦上空云的万象。

韦尔特已被遗忘。世上所有的地方都已在一本

日记里留下痕迹。“我爱你”这句话已被删去。

一次坠落其实要近许多,就连故土和主

都比距离此地仅仅十五英里的身与心更近。

天空中不再有任何迹象,但最后的黑暗中,人依然

能看见和听见,在冰川季或火焰季来临之前。

有人说时间将到尽头。两千年,

两滴水,两架飞机滚过半球。

霍巴特一座博物馆

这片国度已荒芜多年。

波浪的钟摆,玄武岩的喧嚣。

我将更加准确。一部分土著,

幸存于三次对其族人的袭击,

什么也没表示。这里是海角,随后

他们都将化为尘土。一个流浪汉,

裸着身子,饥肠辘辘。就在一名

诗人无意中看见的边缘;

没有过去。也几乎没有言辞。

去年之前,这里曾有一具骨骼,

但他们焚烧了它——兴许为了表示尊重,

或者为了收复它多年强占的空间。

这个地方不能容忍真空。我听见

空间转动,我听见缺口闭合。

嶄新的开端征服了这一疆域,

在三五个通常不太内疚的

艺术家,诱惑者,捣蛋鬼的掌控下,

确切地说,一座小型的英国式

古拉格,后来,淹没在虚无的

洪水中。这里是全球最安宁的地方。

该发生的,发生了。“不”被说出。甚至

录音机都在懊悔这些错误,

屏幕上,刚从永恒之地归来,

土著善意地发出威胁:

低低的眉毛,倾斜的头顶,爪子似的

荆棘,血迹斑斑,没有伤及他们。

如今权利监护甚至会令

死者兴高采烈。那里,你将拥有的语言

同样会变得丰富——然而,为此,

这些地区,人们又会谈论什么?

兴许谈论监狱和世界如何随着

时间的流逝变得更好。

一家赌场。下方,石阶旁,

你的支气管伤风,船帆在闪烁,

那个发现该城为安逸之家的人

没有将船票退给造物主,

也没有退给安塞特公司。一阵肃静。

一个部落,没有丝毫特色或痕迹。

钢化玻璃下的锁链。一部格罗希似的

历史,脚下疲惫不堪,已被删除,

从海湾和山脊的桂冠处可以看见,缕缕

南极雾霭,犹如古老的海织成的蕾丝。

树根旁的斧子。这块岩石。我们不再是

兄弟,但不管怎样还是邻居,

那里,时间与时间垂直相遇。

那里,我们的照片和字母表腐烂,

破碎的音节,烟灰和焦油

依然从旅游展览中发出几声叫喊。

湮灭是什么?湮灭正走向何方?

漏刻滴滴作响,小溪缓缓流淌。

在拥挤的宇宙或虚无边

灯罩摆动,绝望不时地

发出光亮。砂岩路面,桥墩,夜晚,

风上的符号。雪上的画作。

七月中旬之前

咖啡馆开门多么晚

报纸油墨未干,多么新鲜!——鲍利斯·帕斯捷尔纳克

七月中旬之前,巴黎总是

空荡荡的。没有一个电话能够接通,

或者仅仅用假借的声音回答,

声称打从去年起,号码已经

有所改变。意味深长的录音

不愿透露最近的密码。

为什么,眼下你不可能如此不清楚,

我们会说,这些不再是秘密:

拐弯处,被毁坏的孚日广场,

一个带翅膀的守护神,一座阳台,

欠稳固的拱廊,用圆木支撑,恰似

在乌祖比斯。一名昏昏欲睡的劳动者

正凿着路面。闷热的空中,

一只燕子画出一张脸的轮廓

犹如任何寻常脸一样保存于

记忆之中。一辆摩托突然一阵咳嗽,

接着,你便听到叮当声和诅咒声。

河堤石如蜂巢般温暖。

马路缝隙处,金合欢成簇生长。

一朵云,仿佛飘进林中空地。

疯狂的蒙帕纳斯大厦。正午,

说实在的,不太可能来临。

“我记得,一种截然不同的虚空

摊到了你头上。人们期待着你

在虚空中成熟。”广场上,台阶凹陷,

钟声回响,在塞纳河的这一侧。

“我们有什么其他话题可谈吗?

这里还是那些同样的咖啡馆,飘飞的

羽毛,见到之前,你已然知晓它们。

极有可能,它们没有被赋予任何目的。

你生活于破裂的地图之内,

日历之外。”

巴黎圣母院的灰色边际并非如我料想的那么遥远;

我看到它就在我脚下,在水中,放弃

那座建筑后,正不慌不忙地

漂到我这边。

“我知道你很努力。但你又剩下什么?

此处的音响效果完全不同。

我错了,这不是巴黎圣母院。

顺便说一句。

用不了多久,就连你也会发生变化。

听筒里的沉寂,栗子,闪烁的街道

将为你执行这一任务。我知道,

你会一一尝试。但随后你就会倦怠。

百里沼泽中的兵营,

黑囚车,咯吱作响的靴子,带刺的电线

很快就会变成报纸八点活字,

意识电路中一道不知不觉的闪光,

甚至比你更不真实,虽然

你明显地缺乏真实。”

巴士底狱,硕大无比的太阳。仿佛

我在逆流而行。

我只想再补充

一个细节:“希望并不存在。

有些事,比希望更为重要。”

柏林地铁。哈勒门

冬天笼罩欧洲。沥青场收缩,起皱,

分裂,犹如一只栗子壳。空间那

唬人的骄傲在此消耗殆尽。寒冬

和柏林半岛。骨头,纸板,水泥。

我们将天空翻过来看。街上有卫兵。

墙上的斑点突显,幽蓝的灯火闪烁。

没有方向的真空。线团不会导向

替代存在。欧洲上空,雪拍动翎羽。

经年漂泊,你时常无法知晓将抵达

哪片海岸。杰里科,米特,其实全都

一样——城市平面图变化,白蚁劳作,

一只小号绝不可能诞生于无声低语。

转过身来,将目光从昨天投向明天。

那里,在烏黑的险峻的雪地,一个人变得

更加黝黑。纵然无处可去,你也并不注定

会看到运纸板马车缓缓地爬过哈勒门。

东岩

一座灯塔,远处依稀难辨。

海边,两块巨大的圆石。

一座小岛,漂浮在海湾,

抵御着破晓,却败下阵来。

它节节后退,变成一只船,

又变成樱桃交易所。天空

在清澈的卷云间显现。不时地

雷达的闪光冲刷着地轴线。

路到尽头,已无处可退。

透过峡谷,唯有空间进入视线,

一簇树木在岸上绊倒,

一片叶子在空中墓地

震颤。轮廓破碎,形状变化,

而色彩遭遇自己的命运,

在九月和十月间被砍伐的

插枝里成就最高的红。

月份的分水岭!鹅耳枥林

麻木的感觉,蓝背鸟的雄辩!

拂晓时分,五或七个街区外,

摩托车发动时爆炸似的轰鸣!

悬崖边,野草枯萎,如麋鹿皮

一般弯曲,空气变成白霜,

如此寒冷,如此透明,仿佛

无论哪里都不需要我们的目光。

今天,比今天略微清晰,

你确认出宇宙的混合:甚至

在我们出生之前,它就已诞生,

在我们体内生长,伴随第一声

啼哭,攻克动脉的堡垒,刺穿

心肺,在淋巴中渐渐成熟;

没有感觉告知我们这一点,除去

我们整个身体的恐惧和幽暗。

蓝背鸟唱着短歌,一遍又一遍,

旋律也许稍稍改变,但从前

给定的内容没有任何重复

和变化,就这样,联结起谬误

和真理,毁灭和激情,

你将成为你们时代的一块

永久冻土,就像科雷马的累累

白骨,就像流经大西洋的石子。

于是,你携带着影子,

黑色的镜子,言辞的荒原,

每刻都在选择自由,因为舍此

没有任何其他赎罪形式。

杯中水尚未喝干,微风

尚未吹得气候叶轮嘎吱作响,

斜坡脚下的汽车尚不知

该驶向何处:城市,还是北方?

教学

飞行不到一个小时。边境卫兵

没有找你碴儿;他慢吞吞地扫了一眼护照

(这没完没了的游戏中的唯一一张牌),

挥了挥手。当然,一年,一个月,

或一分钟,许多都会改变;

有点风险,虽然不太大。梅耶林时代的

红砖贫民窟。一个假日。窗上的肖像。

已十来年没有见过。旗帜,标语。

这些区域最好的时间;当局清空了城市,

档案锁上,勤杂工懒得

用手指触碰圆盘;极有可能,那些监狱

只剩下两三个看守,那些特别爱上

自己工作的人。这样一天,一名飞行员,

没被击落,飞过这片铀和钢多于

粮食的土地;这样一天,他走进那座

你显然不会回归的城市。的确,他更勇敢。

十一月,幽暗的大街;拱门后面,一定藏着

什么人,恍若梦中。一般说来,这会让人想

起梦。

薄雾中的山丘,无须攀登。

此处,似乎,唯有这座山丘。平原伸向

第聂伯河,接着又伸向乌拉尔山脉和戈壁沙漠。

过桥,右转。耀眼的玻璃反光,熄灭的灯火,

新艺术派栅栏,古老的清真寺都将陪伴着

你。行人稀少。

他们看不见你。这么多天一直下着蒙蒙细雨。

一道山谷,一道宽阔的山谷,犹如环礁湖湖底。

门上方的石蜗牛;悬崖上的

章鱼和海百合;就连那河流都灰暗如清真寺,

刚刚从自己的壳中爬出。

它没有完结,也不会完结。一位农妇样的女人

在卖花。一枝康乃馨就成。

此处,已不太远。通常,纪念碑都有卫兵守护,

其职责是没收鲜花。但今天是假日。

他们也有休息的权利。整整三十年前,

广场上,曾出现过一场集会(一千人?两千

人?五千人应该容纳不下),

一些人手执康乃馨,一些人兴许空着手。

后来发生的事已被写进一大摞书中。

你不得不离开自己的祖国,才能读到这样的书。

兴许,随处,都可看到一块碎石,

一片有斑点的花岗岩,被剔除的楼角,

但在所有这些年之后,你需要一本指南来帮助你理解。

说实话,关于广场上那人,你所知甚少:

“穿越盔甲上的手臂”,“杰里科之墙摇摇欲坠”,

“更远——更远——”,这兴许是世上最美的诗句。

一名共济会会员,一个炮手。瘸着脚,脸被烧伤过。

拉比奥,奥斯特罗文卡,沃拉,蒂米什瓦拉。

战争总是输多赢少。

皈依伊斯兰教后不久,他就在阿勒颇城死于流感。

不见一个行人。在他脚下放上一枝康乃馨,

如此,世界也许就会自内爆炸,如星辰,被自身的重力击溃。

大陆瓦解,变成山谷,山谷瓦解,变成城市薄雾,

城市薄雾瓦解,变成广场,广场瓦解,变成纪念碑。

康乃馨是这一切的中心。沉重,只剩下中子。

两小时后,当你路过时,

它依然躺在石头上。或者,至少,看上去如此。

一个无意义的手势。你等了三十年。

你不断变换国家,命运,朋友,最终达到了目标。

那些当时聚集在广场上的人们(并非所有人都已回家)

等了一个世纪。甚至更长:一百零八年。你该如何是好:

这些平原,脚步,薄雾教会你怎样等待。

责任编辑 谷禾