远海地方的美食,除蔬菜之外,往往在猪牛羊身上做文章。東北加上驴,西北还有骆驼。驴肉吃过几次,都是卤制的切片,不如牛肉,不过尔尔,不知活杀味道如何。骆驼肉我也吃过,在敦煌的夜里,却不是骆驼峰,只是浅尝,不便叙述。西南的牦牛肉,制成肉片,加糖且微辣,原味大变,嚼一二口,不想再吃。

除了西北,打猪主意的就多了。鲜炒肉,回锅肉,东坡肉,红烧蹄髈,红烧狮子头,熏肉,腊肉,金华火腿,作家阿成三次到温州,三次带来黑龙江的腊肠,让我记忆深刻。

湘菜多辣,川菜多麻。湘菜川菜虽名,但并不是最好吃的。吃文化如此有名,我以为同领袖出生地有关。为什么用辣,为什么用麻,主要是食材不够新鲜,或腥臊。各地都有河鲜,多鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼、黑鱼、鲇鱼,腥得厉害,稍好的河鲈鱼、鳜鱼、鲫鱼、鲤鱼、雅鱼也腥,制作也须下一番功夫。我在黄山脚下的屯溪吃臭鳜鱼,好吃,那是腌制过的;我在都江堰吃活杀的雅鱼,红烧,微微麻辣,很是可口,清蒸恐怕就不行。

猪、牛、羊、驴、骆驼等等,和河鲜孰高孰低,没有可比性。一方水土养一方人,养出的人各有喜好,各有偏爱,各有习惯。汪曾祺,人称美食家,能做家乡菜,爱吃家乡菜。林斤澜“走万里路”,他能海吃,风卷残云,海陆不挑,兼收并蓄。有人却相反,东北阿成,三次温州大啖海鲜,每回十天不累,离去常称“怀念”……

海鲜就是好,比河鲜好。当然喽,也不能同猪牛羊们比,只是风味不同罢了。

黄?鱼

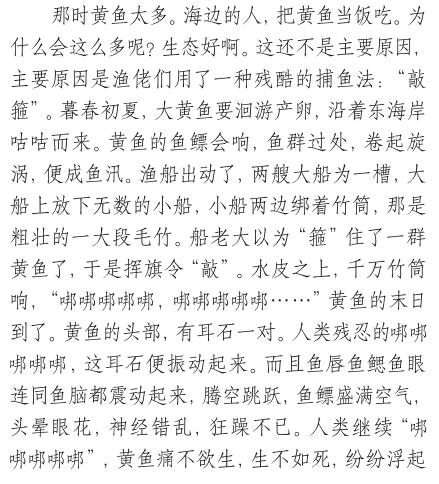

杜甫有《黄鱼》诗:“日见巴东峡,黄鱼出浪新……”巴东有黄鱼吗?他说的其实是鳣鱼(《尔雅注》:鳣鱼,体有甲无鳞,肉黄,大者长二三丈,江东人呼为黄鱼)。黄鱼在大海,特别是大黄鱼,是海鲜中的贵族,“天之骄子”。黄鱼好吃与否,没听世间有人争论过,除修行的人之外,因而温州城的婚宴,黄鱼是必上的。很快就上,在海参、龙虾之前就上,免得主菜不突出。是的,它是主菜,没有黄鱼,婚宴是不可想象的。有时是厨房的原因,上慢了,客人会疑心黄鱼可能不会很大。一般情况,大盘子端上来,是一斤七八两的一条,或一斤的两条。温州人有钱是一个因素,面子是主要因素。

温州有专门经营黄鱼的大店铺:“黄鱼国”。黄鱼国主要是贩卖黄鱼的中介,可能不只是一个人、两个人。海边捕得黄鱼,一斤七八两重的有多少条,四斤五斤的有多少条,立即通知黄鱼国。黄鱼国拿起手机,立即通知备案的酒店或人士。然后很快,专车给人送过去,送到了,网银立即收到回款。

黄鱼多少钱一斤?越大越值钱。一般两斤重的,要两千块一斤;一斤重的也就一千二三。没反“四风”之前,有人海吃黄鱼,三斤重以上的黄鱼要五千块钱一斤,再开几瓶拉菲红酒,干企业的一刷卡,几万块拿走了。把黄鱼的价格拉得太高,一般人难得吃到。现在价格有些降下来了。

“文化大革命”时候,海面生态不错。那时有无篷小船卖黄鱼,顺潮而上,到了我的村庄。多少钱一斤?一角!金灿灿的大黄鱼就是一斤一角!但是买主还是不多。那时我六七岁,记得一天傍晚,落潮时节,岸边公路上满是赌棚,忽然赌人起哄,说是买黄鱼,五分钱一斤!瓯江里两条无蓬小船,黄鱼立即抢买而光。

这种敲箍法,是一九五八年“大跃进”的发明,闽南那里推广到浙东。官员和百姓都说这办法极好!那么,十来年“敲箍”下来,整个东海黄鱼几乎断子绝孙,也在情理之中。现在市面上的黄鱼,多数养殖,肚大而腥。人类惩罚的,经常就是自己。

但是,野生黄鱼的确好吃。它的肉不是泥泥的、柴柴的、而是松松的、脆脆的,片片的。细细地看,每一片又像是许多银针的连缀,每一片发出星星点点的光芒。入口,微甜,一种美丽的香气经过鼻腔,直冲头顶。这种好吃是无与伦比的,所向披靡的。这和黄鱼的英俊和华贵相匹配,它通体妍丽,金光闪闪,连同背鳍尾鳍;它的身躯极其匀称漂亮。黄鱼的身躯使人想起骑士的骏马,无可挑剔。

黄鱼必须清蒸,或者炖酒。但千万注意火候,不可蒸炖老了,老厨师最关心的就是这个。千万千万注意。或曰,黄鱼红烧可以吗?告诉你,红烧可以,但你这是暴殄天物!

纵观杜甫足迹,他的一生不可能吃到黄鱼。

水潺和琴虾

水潺和琴虾是海鲜中的平民。

和英俊的黄鱼相比,水潺简直没有模样。鱼篓里,软里耷拉,横七竖八,纠缠着躲着,像是见不得人。总觉得黄鱼好像是大海的精灵,不应该捕,不应该吃,而应该和人类同在,和山海共处。水潺倒是造物主专供人类吃的。说模样没模样,说风度没风度。它又那么多,繁殖得那么快,充斥着暖海的岸边,特别是温州的海里。教书时,我到海边家访,只见有人把成担的水潺倒在田里。问其故,答曰当肥料。渔人一网打上来,很沉很沉,兴高采烈,绞上船里,活活气死,全是水潺。水潺太多了,就不值钱,你知道海边人叫它什么鱼吗?鼻涕鱼。渔人的邻居都不要,如果运到城里卖,恐怕连运费都不及。我这说的是从前,二十年前吧。现在呢?现在什么鱼都少了,水潺也少了,但从比例上说,它还是多。价钱还是便宜。

但是,水潺的味道绝对鲜美,真的。同黄鱼比较怎么样?不好比,风味不同。好像黄鱼是唐诗,水潺是现代诗,怎么比?各有各的好处罢了。水潺就一条主骨,却软软的,没吃头。其余的鱼骨细软如须,吃时可以不当一回事。黄鱼也是一条主骨,但这条主骨有嚼头,谁也舍不得扔。水潺的“龙头”(水潺的头部像龙头,因而有的地方叫水潺“龙头鲓”)是要剪掉的,可黄鱼头首先是给主宾的。水潺吃的是肉。水潺肉多水(这就是名字的由来),所以莹白剔透。水潺鲜美,首先是肉质的娇嫩、软滑、松润,还在这多水之上。水潺身上的水不是海水、天水、矿泉水,而是水和肉有几部分可分。肉有多美水也有多美。因而制作上,红烧为上。一斤水潺去头剪鳍,切成三段,胡椒粉和细盐少量,抹匀腌渍一刻,为使水潺肉不碎。点火,橄榄油少许,生姜五片。生姜暗黄了,入水潺,加四两花雕。盖锅猛火,大滚五分钟,撒放葱段,即好。邵燕祥原本浙籍,多次回浙江,三次到温州,喜欢此物:

……叫水潺的鱼……又是我初尝叫好的。鱼肉鲜嫩滑润,半透明如琼脂,入口即化。用筷子夹,一不小心就会弄碎的。不适于冷冻,也禁不起颠簸, 无怪乎成了海边人的独得之秘。

先生说的“一不小心就会弄碎的”,就是它多水、软滑,只要夹住水潺的主骨,就不会弄碎了。“不适于冷冻,也禁不起颠簸”,那是水潺娇嫩啊,太娇嫩了。即使冬天,从上网到入锅,也不可超九小时。颈尾有红色,说明是鲜的,倘若黯白了,就不能买了,让它当肥料去。

有人出差或旅游将回,登机时刻,致电家人马上买水潺。十天不尝,如隔三秋。它太便宜了,它太好吃了。

身份和身价如同水潺的,还有琴虾。琴虾温州叫虾狗弹,写成虾蛄。渤海一带叫皮皮虾,有的地方叫虾皮弹虫、虾不才、水蝎子,不一而足。台湾叫濑尿虾,或撒尿虾、拉尿虾,足见并非高贵的角色。我曾三次同朋友雇船在乐清和苍南的海面打鱼,拖鞋有之,乳罩有之,最多收获的是水潺和琴虾。东海的琴虾实在是太多了,物以多为贱啊。

水潺和琴虾都“贱”,但都好吃。琴虾肉的好吃,是无可挑剔的。它和水潺相反,有嚼劲,越嚼越香。虾黄(温州人叫膏)也不错,都是难得的美食精品。只是吃琴虾费事,它有两边带刺的甲壳,扎嘴的尾巴。头部除了两只钳之外,都要剪掉,取两钳之肉也不易。不像水潺,全身是肉。所以先得把尾部最外面两个小脚拧断,然后捏着尾部上折,再拧掉,尾巴上的肉就出来了。再用筷子从尾部贴着虾壳插到头附近,左手把壳拆开,右手按筷子,两手同时反方向用力,壳就掀开了。

琴虾太不娇嫩了,适于冷冻,也禁得起颠簸,它有甲壳。南宋时候,温州的琴虾蟆运到临安(杭州),还可以吃。只是宫廷有人吃法不当,扎出血来,现在杭州,还有人叫琴虾“满口红”。

琴虾的做法,温州有椒盐、香辣、盐水三种。我以为盐水琴虾为上,用中火,青色变为微红,虾肉透过虾壳若隐若现了,此时便原汁原味了。

琴虾太多了怎么办呢?好办,用海水煮熟,晒干,放着,喝酒时候拿出来,味道好得很。为什么用海水呢?海水里有盐啊。没有海水怎么办呢?白水加盐吧,就这么简单。

鲚?鱼

和大黄鱼小黄鱼一样,鲚鱼也有大小之分。大的长江口叫刀鱼,瓯江口叫麻刀,前者指形状,后者指满身是刺。小的叫子鲚,雌鱼满肚子是子;或叫指鲚,指头那么大。

鲚鱼和四季八节常有的水潺、琴虾不一样,鲚鱼新春现一次,犹如“昙花”。鲚鱼属洄游鱼类,平时栖息于浅海,每年春季,甩尾到江口半咸半淡地方产卵。雄雌同行。刀鱼走得远,子鲚走得近,绝不深入纯淡水区域。我小时候捕过鲚鱼,我的村庄离温州城三十来公里,没有子鲚,只有刀鱼。非常奇怪,整条瓯江,子鲚唯独江心屿周边有,东西处都没有。东边灵昆岛没有,西边西洲岛也没有。温州所谓“雁荡美酒茶山梅(指杨梅),江心寺后子鲚鱼”。江心屿是“诗之岛”,谢灵运、孟浩然、李白、杜甫、韩愈、陆游、文天祥都吟咏过,子鲚选择这里产卵,非常奇怪。

鲚鱼难得,比水潺、琴虾难得。海品江上得,自是难得。温州有个蹩脚的传说,说是南宋状元王十朋,曾在江心孤屿用功。因他勤奋好学,感动了东海龙王,龙王送来子鲚鱼。足见在温州,鲚鱼是难得的。

围捕刀鱼,多在晨间。细雨蒙蒙,瓯江饱满如同孕妇,刀鱼来了。我们渔船老大懂鱼汛,一般人见不出江面异常,只有他一眼能见到刀鱼来了,而且成师成旅地来了。他“嘿”一声,船便拢岸,跳下三人,提着网头。船又离岸放网,再次拢岸,江中网线如同半月。两端拉网,走向中间,见到收获了。我见到一网一百来斤的刀鱼,渔船纪录是一网四百斤的刀鱼。刀鱼老实安分,软弱无力,不怎么挣扎。而且见天即死,捕得上来,很少动弹,是最老实的俘虏。不像洄游的另外一种海鱼:马鲛(鲅鱼)。马鲛凶狠生猛,飞游如箭,经常把网眼撕开溜走。

篓中的刀鱼银光闪闪,又文静,又漂亮。

鲚鱼不能大口吃,它的身上有太多的刺。这和另一种洄游的鲥鱼差不多,只是鲥鱼肉质丰厚,刺粗。鲚鱼刺细如发,比鲥鱼少肉,但比鲥鱼细嫩鲜美。马鲛也是肉糙,是海品中的大老粗,温州人一般拿来做鱼丸。一九九一年、一九九三年的温州,汪曾祺、林斤澜、邵燕祥、唐达成两次都在,丛维熙、刘心武也是先后来过两次,都吃不上鲚鱼,因为那是在金秋时候。二○一一年,叶兆言、何立伟、陈村来温州,杜鹃花已经盛开,鲚鱼也吃不上。只有阿成口福好,第一次来,瓯江春雨潇潇,吃上鲚鱼,咂嘴,又咂嘴,问我鲚鱼的家世身份,回去写有鲚鱼的文章。

鲚鱼鲜美,身上有一处为最,那就是头后的一块脊背肉,这里没有刺。小时候,我的祖母信佛吃素,但每年的刀鱼,她都要尝尝鲜,就是夹尝这一块脊背肉。就那么一筷子。

鲚鱼的做法,我以为还是清蒸为上。特别是刀鱼。剪开颈下小肚子,取出红红如舌的小肚杂,连同腮鳍扔掉。鳞细,可去可不去。倒上绍酒,加微盐(不放老抽,以免改色)或豆豉,肚内放姜丝。水滚了,放漏屉以入,猛火三分钟即可,撒上葱花。也有人红烧,可能是鲚鱼不怎么鲜了。子鲚个头儿小,温州人多油炸,一炸刺就没了,又香又脆,也是一种不是辦法的办法。值得一提的是鲚鱼的鱼子,清蒸、红烧都须从肚子里掏出。鱼子味道好,营养更好。从前温州,劳力为贵,做母亲的会把鱼子让给父亲吃,骗孩子说,吃鱼子,将来读不好书,特别是算术。

忽然想起茶叶。在江南,鲚鱼和茶叶相似,都是新春的尤物。强调鲜嫩,都得清明前为好。龙井茶清明后摘,就倒了牌子。清明后采摘的,多成了大小酒店的袋茶。清明之后的刀鱼,江浙人叫“老刀”,犹如徐娘半老,就卖不起好价了。江沪城市,刀鱼曾经卖到多少钱一斤你知道吗?四千元一斤!

带鱼、鲳鱼、鳗鱼

带鱼、鲳鱼、鳗鱼本身的鲜美高度,不及上面说的那些鱼。

但带鱼、鲳鱼、鳗鱼,特色鲜明。

一回在“百岛”洞头活动。一渔民说:“在海里,带鱼是餐餐吃、每天吃都可以的,别的鱼不行。带鱼用海水煮,不放任何作料都可以,别的鱼不行。”

忘不了。

我好像就是吃着带鱼长大的。童年,父亲在外,我和母亲就两盘菜:雪菜白肉、红烧(或油炸)带鱼。天天就是这两盆菜。母亲不是改革家,我也没有发言权。读初中了,社会仍处于半饥荒状态,午餐,同学饭盒里全是番薯干,就我一个人是白米饭。我还带一个药瓶,里面立着十来条指头般的带鱼段。同学都没有饭菜,我便分给他们每人一段,自己一段。母亲问:“这么多带鱼,你吃得了吗?”我说我吃得了。我读大专,在温州松台山脚,食堂里,几乎每餐看到油炸带鱼和油炸子梅鱼。后来一看油炸子梅鱼就烦,就是那时落下的毛病。

带鱼还行。吃带鱼吃腻了的有吗?好像没听说。

鲜带鱼可以清蒸、红烧,次鲜可以抹盐油炸,酒糟带鱼是温州人另辟蹊径,味道独特,或者晒起来而成带鱼鲞,老百姓都可以对付过冬或者过年。

对于东海边上的老百姓,带鱼的功劳太大了。

今年暑天,我到黑龙江伊春,在旅馆住下已是入夜。酒馆看菜单,竟有刀鱼!一看价格,一盘三十元。好生奇怪,点下再说,端将过来,亲爱的,是你带鱼!鲜度当然不够,厨师加了朝天椒,红烧味道尚好,也算可口。带鱼即使发臭,厨师用功,也能对得起人民大众。这就是边远地区饭馆敢要带鱼的原因。你要鲚鱼和水潺看看,敢吗!

鲳鱼和带鱼、鲚鱼一样,银光闪闪,非常耀眼。鲜度越亮越鲜,一目了然。鲳鱼和带鱼、鳗鱼一样,体态很有特色。鲳鱼扁扁的,立着游,想来游得很慢很慢。鲳鱼漂亮,像枚枫叶,可当观赏鱼。由于漂亮,鲳鱼下锅、下嘴都有点儿犹豫和可惜。带鱼的鳍撕掉,从尾部倒着向头部一溜撕上去;鲳鱼的鳍千万不能撕,撕了鲳鱼就没了形,难看不堪。让它带着美好形象上路吧。

鲳鱼的制作,突出一个字:松。若做得不松,鲳鱼就没味道。怎么做得松呢?锅内清水,放入细盐、生姜、花椒、大蒜、八角、鸡精、绍酒烧开,烧开又一边冷却成冷水。鲳鱼的一面打十字暗刀,见人的一面不许动。冷水同鲳鱼又放入锅内,中火,至水沸滚。捞将出来,躺在平盆上,然后把一边制作好的滚烫葱油泼上,准松。谦虚就叫葱油鲳鱼,然而前面的过程也算秘制,一般不与外人道也。温州有对外“会所”:私享国菜。老板是我朋友,他们有香煎鲳鱼。先是腌渍:比如一斤半的鲳鱼,倒上海天生抽六两,双蒸白酒五两,双桥味精五钱,细砂糖一两,蜂蜜少许,蒜瓣十片。腌渍七分钟后正反面涂上糯米粉,像是女人的脸。微煎一下,然后油炸。注意喽,这炸也就是一下,糯米粉微黄了,立马起锅。两种做法都松,好吃。我本人喜欢前一种,以为平民一些、原味一些。

只有这样做,鲳鱼才有味道,茅台可以端出来,法国高级白葡萄酒也可以端出来。倘若红烧鲳鱼、咸菜鲳鱼、麻辣鲳鱼,下饭是没有问题的。

我吃过咖喱鲳鱼,味道太怪,不以为然。也吃过柠檬鲳鱼,又是淀粉,又是糖,又是柠檬,又是菠萝罐头。简直是做游戏,或同鲳鱼开玩笑。

再说鳗鱼(当然是海鳗,不是河鳗溪鳗)。鳗鱼肉粗刺也粗,只有一种做法是上乘:鳗鲞。也就是海鳗干。是渔民在海上制作出来的。海鳗有的一人来长,海中袅袅如龙。朔风起,雪斜飘,大海呜呜,桅帆猎猎。网上海鳗,如龙袅袅。次日天晴,小浪泛金,海鳗仍然“龙活”,袅袅又滑滑,用手难控制,渔民便用木槌重敲头部。从背部下刀,从头至尾,打开如同芭蕉叶。去掉内杂,海水漂净,竹爿掌控,不致复合。一张一张挂在桅杆上,如同经幡,飘飘晃晃。西风高阳,一二日即干为鲞。

殊为难得。

吃鳗鲞,有些不易。去头剪尾,横切成一本本书的模样,或八开,或十六开,或三十二开,放进冰箱里。要吃了,想吃多少切多少蒸多少。这回切是顺纹竖切,切成宽约一寸半的样子;蒸熟了,又要劈,斜着劈,不能薄,也不能厚,薄了没嚼劲,厚了咬不动。摆上盆子,就可以吃了。这是我的主张。温州人喜欢“酱油醋”,小碟中倒进酱油混进醋,鳗鲞片在“酱油醋”中蘸一下。我以为要蘸的话,纯醋就可以了,鳗鱼体内本有盐分,纯醋其实也不纯,也有盐分,咸了就把鳗鲞的味道掩盖了。

鳗鲞的味道是微香和淡甜,它不适合下饭,它是下酒菜。它干,又有刺,适合于细咬慢嚼。细咬和慢嚼,微香和淡甜才会出来。鳗鲞不可能让你酣畅淋漓。

一九九三年,“美食家”汪曾祺夹一筷子,吃了一半,吐在桌上。边上“食美家”林斤澜“哦”了一声。汪曾祺说道:

“麻烦。”

每个人的味蕾都有故乡,都有记忆。汪先生的味蕾词典里没有鳗鲞,他一时吃不出微香和淡甜来。而且多刺,“麻烦”,费事。

当年温州人青睐鳗鲞,走亲戚、送领导都用它。酒席冷盘中,为首的就是它。近年对它慢慢有些冷落了。用死鳗做,大批量做,品质就下降。还有一个原因,就是上面所说,吃鳗鲞麻烦费事,温州人好像没有多少细咬慢嚼的时间。

梭子蟹、血蛤、牡蛎

麻烦费事的,吃蟹也是。

蟹的种族太大了,各大海各大洋都有各种各样的蟹。大小不一,面目不一,味道不一。

中国人吃蟹,足够源远流长。东汉郑玄注《周礼·天官·庖人》:“荐羞之物谓四时所膳食,若荆州之鱼,青州之蟹胥。”“青州”指泰山以东至渤海,“蟹胥”就是螃蟹酱。你看,周时出现螃蟹酱了。《世说新语·任诞》记载,晋毕卓嗜酒,间说:“右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。”爱蟹至此!《明宫史》记载明代宫廷内的螃蟹宴:“(八月)始造新酒,蟹始肥。凡宫眷内臣吃蟹,活洗净,用蒲色蒸熟,五六成群,攒坐共食,嬉嬉笑笑。自揭膝盖,细细用指甲挑剔,蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨,八路完整如蝴蝶式者,以示巧焉。食毕,饮苏叶汤,用苏叶等件洗手,为盛会也。”吃螃蟹费事,但是风雅之事。《金瓶梅》和《红楼梦》都写有“螃蟹宴”,把飲酒、赋菊、咏蟹联系起来。

不知道古人吃的是什么蟹。

东海有两种蟹值得赞美。一是梭子蟹(温州人叫港蟹),一是青蟹(蝤蛑,温州人就这么叫)。北京过来的作家,除林斤澜外,只有唐达成一人叫得名字,哪是港蟹,哪是蝤蛑,且港蟹是可以做成“港蟹生”的。抗战时候,金石大家唐醉石举家逃难温州,唐达成躲在温州读书,便成了林斤澜的校友。那个学校现在叫温州中学。——青蟹两螯特大,里边那坨肉,小笼包一般。满口香甜,吃起来让人心满意足,这就是青蟹的好处。相比之下,东海梭子蟹更多,更加鲜美,而制作也更加多样。有人盐焗,有人姜葱,有人香辣,有人咖喱。袁枚的说法值得尊重:“蟹宜独食,不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟,自剥自食为妙。”(《随园食单》)但袁枚有所不知,汤煮会使黄膏流出,部分蟹味流失在汤中。最好的做法是蒸,而不是煮。冷水之上加漏屉,螃蟹仰面躺上,冷水烧开,约十分钟,蟹色清灰而变醉红,吃吧。直接滚水蒸,会使蟹足尽失,难看不堪,也算事故。

袁枚的“自剥自食”,深得我心。一回我的朋友接待青海客人,一人一只梭子蟹。他的手下人好心,剥壳去腮。朋友笑着吼道:“谁叫你剥壳去腮!如果一个美女,自己唰唰脱尽衣服,床上白鱼一样等你好呢,还是你一件一件脱了她为好呢!”众人皆笑。

“港蟹生”,是温州一绝。筷子插进梭子蟹腮部,死后剥盖,去脐剪腮掐螯尖。两螯扭下敲裂。螃蟹是对称的,中间切断,左右足间各断三刀。蟹盖仰放碗中,螯、足、肉尽入。调和半碗醋、胡椒粉(多些)、食盐(少些)、芥末、砂糖、绍酒、蒜泥、姜丝,倒入。半小时后,碗倒扣过来,可以了。这种腌制法,温州叫“醉”,生醉港蟹。这是“美食家”林斤澜的至爱,每回抵温,先要这个;而“美食家”汪曾祺对生醉梭子蟹一事,一无所知。

秋高稻熟螃蟹肥,不肥什么都免谈。怎么挑蟹呢?一看好蟹背壳青灰色,腹部白,色泽亮,脐部圆润往外凸。活力十足,健壮好蟹也。二是掂,外观不错,还要用手掂一掂,手感重的为肥蟹。掂更加可靠。

血蛤(念革音),有些地方叫泥蚶、花蚶、银蚶,温州叫花蛤(念哈音)。它在东海海涂上生长,洗刷之前,满身是泥。洗净之后,漂亮如花似銀。里边一洼红水像血,那是分泌物,跟动物之血没有任何关系。许多人以为补血,是属无稽之谈。

血蛤在温州,太普遍了,四季都有。买的人多,价格不菲。一般宴席,冷盘之中,血蛤总是上,鳗鲞总是上,还有熏鸡、蚕虾、鱼饼、海葵冻不等。这血蛤,制吃当是世界上最简单的了。放在笊篱里,锅水开了,笊篱放在开水里一焯就行了。一焯究竟是多少时间呢?八秒到十秒。你焯到十五秒以外,血不见了,倘若焯到二十秒,肉硬不鲜,扔掉吧。——两扇壳闭合着,能剥开,行了;张开了,就是老了。我到哈尔滨,带给阿成血蛤几斤,交代怎么做。后来他到温州,席间悄悄对一吃血蛤的作家说:“不吃也罢。”我疑心前回送的血蛤,被王夫人(阿成姓王)带泥红烧了呢。

北京作家回去后,林斤澜写血蛤到:

扬名海内外的美食家汪曾祺,食量随年增而日减。任凭山珍海味,也不过一二筷子。唯对此物剥一食一。连剥连食,积壳成丘,方抽空赞曰:

“天下只有这位,不加任何作料就是美食。”

是的,造化已经配料,血蛤剥开来即食,不必再蘸什么,东海万物,还有比这更简单的吗?没有了。告诉你,想吃多吃,血蛤绝不会让你拉肚子。

东海里,最易让人拉肚子的,是牡蛎。牡蛎温州叫蛎勾。温州离海近,但我吃牡蛎时是二十来岁了。少年读莫泊桑《我的叔叔于勒》,老年水手撬开牡蛎,递给两位先生,先生再转递给两位太太。两位太太托着手帕吃。“父亲”被高贵的吃法打动,便想请家人吃牡蛎。

母亲有点迟疑不决,她怕花钱;但是两个姐姐赞成。母亲于是很不痛快地说:“我怕伤胃,你只给孩子们买几个好了,可别太多,吃多了要生病的。”

然后转过身对着我,又说:“至于若瑟夫,他用不着吃这种东西,别把男孩子惯坏了。”

这里有两个信息,一是牡蛎高贵,二是容易伤胃生病。

生病主要是肠胃,许多人敏感,一吃就泄。吃得太多,什么人都要拉肚子。北京一位女士,在我家吃牡蛎,喜欢至极,搛夹较多,当晚住院,叫苦不迭。因为它太“鲜”,营养价值太高,富含的钙、铁、磷、镁、锰、钠、锌、硒、铜、维生素B2等。任何东西都有另一面,伤肠胃是牡蛎的负面。早先只有醋,没有芥末,有了芥末,东海的水质又差了,牡蛎对水质的要求是很高的。谢灵运“守永嘉”,在《游名山志》中写道,“新溪蛎,味偏甘”,鲜美以致甘甜,可见当年东海水质是极好的。

但牡蛎实在是太鲜美了。很少人因为拉肚子生长仇恨,戒吃牡蛎。他们只是学得谨慎些而已。

牡蛎色泽越黄,越是细小,越是好吃。生吃,蘸着芥末吃当然是最好的,这个不用说。免拉肚子,退而求其次,牡蛎烧汤,味道也不错。还有牡蛎煎蛋的,也可参考。我在一地吃炒牡蛎,牡蛎、木耳、笋片……杂七杂八,“山海共和”,牡蛎味道找不到了。

二○○一年,那时当记者,采访“西部大开发”,伊犁遇到一位老兵王震,湖南邵阳人。拱嘴,黄牙,皱脸,胡乱装束,七十来岁。一九五三年,新闻处女作发表:《团员加弥丁带动农民进行副业生产》,后调报社,发稿量极大,伊犁山坳或草原角落都留下他的足迹。懂维吾尔语和哈萨克语,接待过朱德和陈毅。但他的婚姻问题大,先是没“分配”到支疆女青年,很迟了,娶的一个俄罗斯寡妇,后来跟人跑了。很迟了,才娶定一个塌鼻的哈萨克族寡妇。几日下来,他和我混熟,问我生命之根可好,我说好。“太重要了”,拍拍我的肩膀。分别时居然递给我一张方子,“马志正老夫子金枪不倒方”。写着:“鹿茸15 人参15 山药30 杜仲15 牡蛎30……”

我指着牡蛎两字,问:“您在伊犁,怎么吃到牡蛎呢?”

“牡蛎干啊。”他说。

我想可惜,他一辈子吃不到鲜牡蛎了,鲜牡蛎可是世上超级美食啊。

牡蛎药用功效是大的。医书上说牡蛎重镇安神,潜阳补阴,软坚散结,收敛固涩。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰疬痰核,徵瘕痞块,自汗盗汗,遗精崩带等等。对于补肾壮阳,《本草纲目》记载:牡蛎肉“补肾壮阳,并能治虚,解丹毒”。日本称其为“根之源”。西方说是“神赐魔食”。在欧洲,也有男女青年约会之前吃牡蛎这种风俗,他们把牡蛎称为催情剂。

牡蛎如同神话,但壮阳是肯定的。

赞曰:日月披大洋,鱼虾生焉;山水合大海,而成龟蟹。海鲜珍馐,天地精华。惜疾风骤雨,多灾多难;沧桑一世,白驹弹指;洋海难枯,鱼鲜要竭。供养口福,鬼神亦然,山珍供朋友,美味养家人,是非天理乎?