不久前搬进一间半新不旧的单元房。房间很小。小而空旷。我和我的影子都住在这间小而空旷的房间里。为了排遣寂寞我养了一条带黑色斑点的小母狗。我叫它拉拉是因为世界上失去了一个名叫拉拉的女人。有关这条狗的命名我没有跟邻居们解释。拉拉有一双黑溜溜的大眼睛它也有一双黑溜溜的大眼睛因此母狗就叫拉拉。这样解释起来的确有点费劲。我不喜欢狗。但我需要一条名叫拉拉的狗。我喊了一声拉拉过来。母狗就过来了。拉拉你跪下。母狗就跪下了。拉拉滚蛋吧。母狗就滚得远远的。但母狗拉拉还是会乖乖回来的。它把前腿搭在我的膝前仰着头看我。我没有理由不伸手去抚摸它的小脑袋。我一边抚摸一边反复念叨着拉拉这个名字。拉拉拉拉拉拉。我的另一只手竟抚摸到了满脸的泪水。冰凉的。还带着两粒从眼角冲刷出来的眼眵。这些柔软的东西让我觉得哭泣是一件甚为可耻的事。

当人们发现我每天打扮得很体面时我其实已经失业了。但这没什么大不了的。经书里面是怎么说来着?我见目光之下所做的一切事都是虚空都是捕风。对我来说这没什么大不了的。对一个老是说受够了受够了的中年男人来说这没什么大不了的。我每天保持生活中某些牢不可破的基本规律。每天照例在上班时间出门。每次出门手头照例拎着一个本可不必的公文包。就这样在空气里进进出出。

上午路过菜场。拐了进去。准备给自己和拉拉买些吃食。但我站在菜场里不晓得应该买些什么。跟拉拉在一起那阵子我们总是为吃什么而闹情绪。她吃完了早餐抹了抹嘴就问我中午想吃什么我说中午再说吧她说不行你得想想然后再告诉我。我肚子已经饱了不想再为下一顿饭动脑筋了于是我就对她说随便吧。她说我不会做那种叫作随便的饭你得说出个名目来。我不知道我对她说我不知道。中午我们吃完了早上吃过的那种饭然后她又问我晚上吃什么。我的回答还是跟上午一样然后我就走开了。

地球还是像先前那样子在我脚下平稳地转动。而我还是像先前那样子在这座城里漫不经心地转着。就那么一转又转回了家门口。一个头发花白的瞎子正坐在台阶上调试他的破胡琴。咿咿呀呀。咿咿呀呀。这声音跟瞎子拄着拐杖走路还真有几分相似呢。在巷子里左绕一个弯右绕一个弯。一路磕磕碰碰,但终究还是绕出来了。咿咿呀呀。那条过道的尽头全是黑暗。猛回头。再次瞥见那张被夜气浸透了的冷白的脸。回屋子时眼睛还是难以适应幽暗的光线。使劲眯了一会儿。张开。正面对着墙角那一排溜搁放的空酒瓶。想到酒肺腑就舒张开来了。牙齿对准啤酒盖的齿状边缘向上轻轻撬了一下。盖子打开。吐掉。啤酒的泡沫在那一瞬间哧地一声冒出来。张嘴。露出舌头。猛吸一口。就这样一瓶接一瓶地打开。一瓶接一瓶地喝。脑袋飘浮在泡沫上了。咿咿呀呀。咿咿呀呀。没完没了的咿咿呀呀。

已是午睡时间。哐啷一声。似有什么东西自空中落地。咿咿呀呀的声音中断了。一切都静息了。可听得隔壁那对夫妇发出神经兮兮的笑声。夫妻俩总是抢在孩子上学之后他们快要上班之前干那事。好像那是一件必须争分夺秒的事。隔着一堵砖墙身体的碰撞声传来时有些模糊。感觉他们是在泥土中拱动的爬行动物。出门时偶尔也会碰到这对夫妇。女人三十刚出头。有一张姣好的散缀着数点雀斑的瓜子脸。还有一对饱满的乳房。而这个男人有~张在夏天也不免带些寒冬气息的脸。他不到四十便已谢顶。仿佛水落石出。浑圆而有光。显露的是一种与年龄不太相称的老成。在我的感觉里我的邻居就是住在隔壁的陌生人。平日里我们除了点个头或打声招呼从来不曾交谈过。很想找一个理由跟我的邻居聊一聊的。找来找去却找到了一个不打算跟他聊的理由。我的邻居似乎也无意于跟我聊天。每回下班之后他们就把防盗门关上。我和我的邻居生活在自成一统的世界里。我的邻居看起来还挺实在的。吱嘎吱嘎的声音听起来都是有板有眼的。不晓得是他的身体越来越强壮还是那张床越来越虚弱。床的各个关节部位谅必已出现问题了。吱嘎吱嘎。吱嘎吱嘎。那声音听起来就像一个饿得慌的人偷偷躲在角落里咬着菜根。跟他们做邻居也有好几个月了吧。他们都是机关公务员。多年来养成了照章办事的习惯。比如?他们总是在中午这个特定时刻做爱。就像火车总是在特定的时间沿着特定的路线行驶然后在特定的站点停靠。吭哧吭哧。女人的声音像一只汗津津的手那样触摸着我的耳朵。吱嘎吱嘎。地球转动时是否也会发出这种声响?

我的邻居显然不知道自己的举动有失谨慎。他们继续弄出一些声音来。啤酒的泡沫倏地喷涌而出。我已经喝到第五瓶了。有一回我喝得醉醺醺的。推门进屋看到一个男人肥重的身体从我床上一跃而起。我擦了擦眼睛想瞧个真切。我的女人拉拉很快就从相同的方向迎上来挡住了我的视线就像月球突然运行到地球和太阳中间太阳的光线一下子被挡住了。拉拉的头发有点乱。倒数第二个纽扣没扣上。我问拉拉刚才这个男人是谁是谁是谁拉拉就把我推到全身镜前。她用指头戳着我的额头说还不是你这个死鬼吗你看看你这副(尸从)样。我看到的是一张酒鬼的脸。有些地方涨红有些地方发青。我朝左边脸颊抽了一巴掌。略微肿胀的脸部肌肉发出粗钝沉闷的声响。没错。拉拉说的没错。那个男人就是我。我转过身带着歉意对拉拉说屋子里的确没有别的男人我错怪你了我错怪你了。那件事发生在三个月以前。也可能是半年以前或者比那更早。

女人似乎已经达到了丧失自控能力的极限。她的呻吟变成了无意识的低吼。我突然莫名其妙地暴怒起来。我觉得那个女人就是拉拉而那个男人就是我的老板。那笔钱不用还了。有一回他十分客气地拍拍我的肩膀。我的老板说那笔钱不用还了。这算什么呀。我说老板老板这算什么呀。那时我还琢磨不透那话里面的意思。

吱嘎吱嘎吱嘎。

拉拉拉拉拉拉。

我开始叫唤拉拉的名字了。两只手便无由地搅动着一屋子的寂寞。拉拉那张苍白的脸在我眼前一闪而逝。拉拉。我想冲到隔壁把拉拉从一个男人的身体下面解救出来。抓起空酒瓶时我又突然想到拉拉现在早已压在几块石头下面了。我无法把她从石头中解救出来。我的眼眶有点潮湿了。大热天我喝水时皮肤间时常会溢出大滴大滴的汗珠。现在我喝了点酒眼睛里自然也会溢出大滴大滴的汗珠。我随手抹掉眼角那潮湿的一部分。女人低吼的声音继续渗入木头的纤维和墙壁的缝隙在我的房间内一圈圈荡漾开来。我身上那股小小的冲动如同回涌到沙滩的波浪让我急着想要抓住一点什么但一种莫名的忧伤和啤酒的气味突然从体内涌了上来我的身体猛地收缩了一下即将以液态形式喷发的欲望也被什么奇怪的东西遣送返回了它躲藏在身体中两个隐秘而虚弱的内核。咿咿呀呀。咿咿呀呀。胡琴的声音又响起来了。琴声漆黑一片。如夜晚的雨滴在窗台上在锌篷上在更远的竹林间敲敲打打连绵成一片。是有所思吧。是怀远人吧。这琴声。

第五瓶酒已经喝完了。里面空得一滴不剩。女人的低吼声中有一种野性在扩散(拉拉拉拉拉拉。黑暗中的那张脸恰似煤烟里的白蝴蝶)。她似乎渴望自己能快点达到兴奋的巅峰因此相应地加快了低吼的频率而男人的嘴里已经发出呼哧呼哧的喘息声说不清是疲倦还是兴奋。有什么东西已在我骨节僵硬的手上一点点积聚。我隐隐觉着这就是愤怒了。那是身体中封闭的欲望以另一种形式突然打开了。它迫使我迅速张开五指抓住了一个空酒瓶。高高扬起的手松开时空酒瓶在空际划过一道抛物线撞击在墙上发出碎裂的声音与我的内心发出的声音形成了对应。而那个女人的低吼变成了一声惊叫。好像我的酒瓶击中了她。依稀可以听见她放低声音跟男人议论刚才发生的事。声音含混。不知道他们在低语些什么。过了一会儿就听到了拖鞋踢哩踏啦的声音小便器打开的声音小便的声音使劲扳动冲水柄的声音打开水龙头冲洗的声音打开一扇松脱的柜门又使劲关上的声音整理物件的声音询问时间的声音穿鞋的声音关上铁门的声音。整件事就在砰的一声中结束了。

每天下午从一点至一点半钟左右整幢楼的过道上便会接二连三响起一片关门声。然后就剩下一片寂静向四周逐渐蔓延。所有的墙都消失了。我突然置身于广漠乡野。那里风吹草长。孤魂游荡。我有点坐不住了。过分的孤独是叫人羞愧的。

为什么你做爱时总是闭着眼睛?

因为我从你的眼睛里看到了自己的丑相?

胡说吧。你沉浸在快感里面的样子很美呀真的很美呀。

真的吗?我老公说我高潮时瞪大的眼睛让他想到了临终的目光。

嗯这才叫欲仙欲死。我都想死在你的怀里呢。

我谈到我老公你不会生气吧?

我生什么气?

你不生气我就生气了。

为什么?

说明你不在乎我。

我不在乎你的过去我只在乎你的现在。至少你现在此刻这一秒钟是属于我的。嗯。你老公出差要多久?他不会这个时候又杀回来吧?

你放心吧。这次他是跟单位领导一起出去的。我跟他领导打过电话确证过这事的。

你做事真老到。

你别这样看着我好吗?你那样子好像要吃掉我。

如果你害怕你就继续闭上你的眼睛。

我闭上眼睛之后还是感觉你在上面用吃人般的眼睛看着我。

如果你是可以吃的我真的想把你一口吃掉。

你对我的好总是那样恶狠狠的。嗯。你可不可以温柔点?

好吧我会轻一点。

不。你再重一点。

你睁开了眼睛。你想看我的丑相?

我忍不住想睁开眼睛看你一眼。

你好像有感觉了。你的眼睛都潮湿了。

你在看着我看着你的样子有什么感觉?

真的像是临别时那一眼呢。

这么说来每一次高潮来临对我来说都是一次小小的死亡。

这话听起来好像是一句诗。

跟诗人在一起我也变成了诗人嘛。

咿呀咿呀。你说楼下那个瞎子整天都在拉些什么破曲子?

我也不晓得哩。

这曲子倒是有点耳熟呢。

是《何日君再来》吧。

也许是吧。

他怎么把这曲子拉得恁凄凉?

隔墙听得我的邻居在数落女人(我的邻居是个好男人。可他也有一副坏脾气)。一阵近乎凝固的沉默之后女人突然做出了回应。双方的嗓门一下子就提高了。他们从彼此的话中挑出几个关键词套用在自己的话中但已加了反驳、嘲讽的语气。这些词仿佛水中的漂浮物一下子被浪头淹没一下子又冒了出来。他们让吵架变成了词语的游戏一环扣一环。假如中间出现停顿那是因为他们正在琢磨着如何拿出最尖锐最有效的词语予以狠狠的攻击。他们攻击对方的同时也为自己的话找到了掩体竭力避免给对方留下任何把柄。因此可以判断出他们在吵架方面是训练有素的(不但富于激情还善于运用脑子)。吵架的原因其实很简单。一切都是从一把电动摩托车钥匙开始的。然后涉及的是盘碗铁锅米和蔬菜的价格后来争吵的话题又涉及到工资发廊存折私房钱孩子的学费房屋公积金工会制度国家新颁布的政策。他们在争吵中牵涉到的人物也越来越庞杂。从孩子到其他家族成员机关同事和领导以及一些经常有交往的朋友。对他们来说这些人都是证人都曾为双方提供有利的证词。因此听起来好像有一大群人在争吵。争吵到了最高潮部分就变得没有多少意义。纯粹变成了声音的较量。一种声音推挤着另一种声音。一种声音盖过了另一种声音。女人的声音有时变得像男人一样粗犷而男人的声音有时变得像女人一样尖锐。这些日子各种各样的声音从墙那边传过来。因此他们的生活图景好像就呈现在这堵墙上。听声辨形大致也能想象出他们说话时的各种动作与神态。但猜想是多么不可靠。有时分不清两个人是在厮打还是疯狂地做爱是在小便还是在拧开水龙头是在骂蟑螂还是教训自己的孩子是在拔鹅毛还是惩罚一只老鼠是在砸碎一个廉价的酒杯还是贵重的陶器是男人先抽女人一巴掌还是女人先抽男人一巴掌……这一切都是不确定的。它经过我的猜想与事情的真相已发生了偏差。也许根本就是与事实背道而驰的。

双方触及到一件隐私问题时(至少我感觉这是一个严峻的问题)都不约而同地平静下来。我听到那女人大声对孩子说你今晚去姨妈家睡觉。这话是什么意思呢?夫妇俩先前为了求得片刻之欢也是这么对孩子说的。今晚你去姨妈家睡觉。今晚你去姨妈家睡觉。孩子不依。女人就重复说了几句威胁的话。拿好书包快去。女人又接着补充了一句。姨妈已经在楼下等急了。孩子极不情愿地走出门。我的邻居终于开腔了。他也像揭开锅盖一样轻而易举地揭开了女人的隐私。女人哭了起来。有一只碗突然朝我这边墙上砸来。声音清脆。我耸起的耳朵颤抖了一下。好像这碗可以穿透墙壁向我的脑袋砸来。忽然觉得这声音是不久前那个啤酒瓶甩出后发出的回响。生活中总有那么多可怕的对称。在这只碗落地之后我便揣摩着下一个碗将会在什么时辰响起。一秒钟两秒钟三秒钟过去了。随即听到盘子从橱柜里落下的哗啦声。于是觉着他们摔盘碗是代替我宣泄愤怒。就像他们在做爱时同样是代替我宣泄欲望。

一枚挂在半空中的月亮冷漠地燃烧着。看着看着我又想起拉拉了。那样一个寒冷而空虚的大年夜我突然变得像一只发情的种狗。我想马上找一个女人结婚。这念头说来就来了。我立马就去找拉拉(那时我还管她叫苏拉拉)。我躲在电线杆下伸出木僵僵的脖子仰望。她家的窗口还亮着灯。桔黄色的。暖和。像煮热的黄酒呢。我轻轻地叫了一声苏拉拉的名字。窗户打开了。一张脸在半明半暗的窗口闪耀。紧接着另一扇窗户也打开了。有人重重地咳嗽了两声。我刺溜一下钻进树丛。继而听到了狗吠。苏拉拉吓得不敢作声。只是一个劲儿地挥手让我快回去。我没有回去。我一直待在她只要探出头来就可以看得到的地方。苏拉拉每隔四五分钟就会探出窗口四下里张望一眼。零点过后我发短信对她说狗已经睡熟了。苏拉拉会意后蹑手蹑脚来到院子里打开铁栅门。那时我已经冻得脸色发青浑身颤抖。我说我要暖暖身子于是就搂住了苏拉拉。事情就这么简单。事情没有比这更简单了。我钻进了苏拉拉的被窝我说我要暖暖身子。结婚之后事情就变得复杂了。就像隔壁这对夫妇我们每隔一段时间就要发生一次争吵。刚开始我们摔一些梳子化妆盒杂志之类的小物件(我们的理由是那时生活拮据只能摔些廉价的东西)。后来我们的收入即使没有增加多少也要摔一些体积较大的东西。有时掀掉桌板有时用凳子砸金鱼缸有时用花瓶砸那张二十四寸结婚照镜框。半年过后新居也变得陈旧了。家里的物什跟孩子们的玩具一样总是缺胳膊少腿。那张有裂缝的写字桌是被我砸过的那把弯月形梳子是被我拗断的那盏台灯是她砸掉的那幅窗帘也是她撕掉的。那张沙发像老人的双颊那样深深地凹陷下去。客人们开玩笑说我准是常常被老婆赶下床去睡沙发。我只好苦笑着点点头。

狗生的。

隔壁那个女人发出拖腔曳调的尖叫声。

狗生的狗生的狗生的。

拉拉也曾这样骂过我。

她骂我是狗生的。

拉拉骂我是狗生的那么我就是狗生的。狗生的这三个粗俗的字眼儿在我们这一带随处可见。借书不还十代狗生。乱倒垃圾全家狗生。随地小便十八代狗生。骗人就是狗生的……有时候狗生的没有具体指向。它所对应的仅仅是一种强烈不满的情绪。它甚至跟我的天哪阿弥陀佛啊这些词一样变成了一种日常的不经意流露的情绪表达方式。拉拉除了骂我是狗生的有时也骂自己豢养的猫是狗生的骂掉进菜汤里的苍蝇是狗生的骂米缸里的米虫是狗生的。当然她有时看见狗不舒服就骂狗是狗生的。而现在我是多么希望拉拉还能再骂我几句狗生的。

狗生的狗生的狗生的。

那个隔壁的女人还在重复着拉拉骂我的那句话。仿佛是代替拉拉在骂我。

过了许久他们的争吵声终于平息下来了。让我恍惚觉着他们争吵时露出的那副凶神恶煞般的嘴脸也在墙上慢慢消隐了。但墙上的裂缝是不会消失的。我的目光沿着裂缝往下滑。看到了一枚铁钉。上面挂着一串拉拉留给我的钥匙。两把是老家里外两层房门的钥匙另外三把分别是衣柜车库抽屉的钥匙。握柄上扎有蓝色涤纶绳的那把是她办公室的钥匙。至于剩下的那把扎有红色涤纶绳的钥匙我从未见她使用过(也许每个人都有这样一把钥匙它只会在没人注意的时刻打开一个隐秘的锁)。七把钥匙各不相同。钥匙的锯齿像一排参差不齐的狗牙。它们曾在某个锁孔里发出类似于狗咀嚼骨头的声音。后来有一天我在我的老板身上竟发现了一把同样扎着红色涤纶绳的钥匙。这算什么意思?我问自己这算什么意思?

在我脑子里总会冒出一些个疑问。总会有一些个小小的滚动。我站起来把这串钥匙取下扔进抽屉里。可满脑子还是有什么东西在滚动滚动。我像狗一样爬到床上。对于一个孤独的男人,这张床显得过于空旷了。我保持着单身汉的睡姿。身体侧向床边弓起身体。这张床也是从老家那边搬过来的。它没有留下被我们砸过的痕迹。因为所有的事一到床头就自然和解了。在这张床上我们曾经小心翼翼地采用性学专家推荐的避孕方法且总是小声埋怨床不够牢固。吱嘎吱嘎。隔壁那对夫妇也是这样子的。别看他们现在闹得天翻地覆过些日子出来之后依旧是手挽着手保持着五好家庭的风范。

四

你好。

你好。

我是你的邻居。刚才摇手机时竟摇到了你的微信号。

真巧。我也在摇。

我无聊的时候就喜欢摇手机。然后就跟陌生人瞎聊上一阵子。

徒然先生是你网名?

是的。

上面那张图是北冰洋吧?

是的。我有一个梦想就是有一天能穿过北冰洋。

我必须为你的梦想点一个手工赞(同时发送了一个大拇指)。

不介意跟我聊天吧?

很乐意呢。

不介意的话还可以陪我喝几杯(对方在微信上发送了一个啤酒图案)。

谢谢。我也正在喝酒。

真好。酒逢知己。

隔墙干一杯吧。

昨晚有没有惊扰你?

是的。昨晚听到你们吵架的声音了。

真不好意思。

夫妻之间吵吵闹闹是免不了的。

我一直不承认我们之间有什么夫妻情分。

你是在说气头上的话吧?

我说的是真的。十年前我还是光棍。得了我还是不提这破事吧。

你接着说。

有一天我去讨债。谁知皮革厂老板欠了一屁股债早巳跑路了。我每回去他家里碰到的都是他的女人。说实话我一点儿都不恨她。可我后来还是把她给禽了。

原来你们是这样认识的。

你看你看我又提这破事啦。

我觉得你是个真诚的人。很想听你继续讲下去。

简单点说吧。一个月后我听说皮革厂老板死在外头了。这女人后来就成了我的女人。

这就算是抵债了。

你这话算是说到了我的痛处。

为什么会说这话?

因为我尝到了苦果。

所有偷吃过禁果的人最终都要尝到苦果。婚姻就是这样一枚苦果。

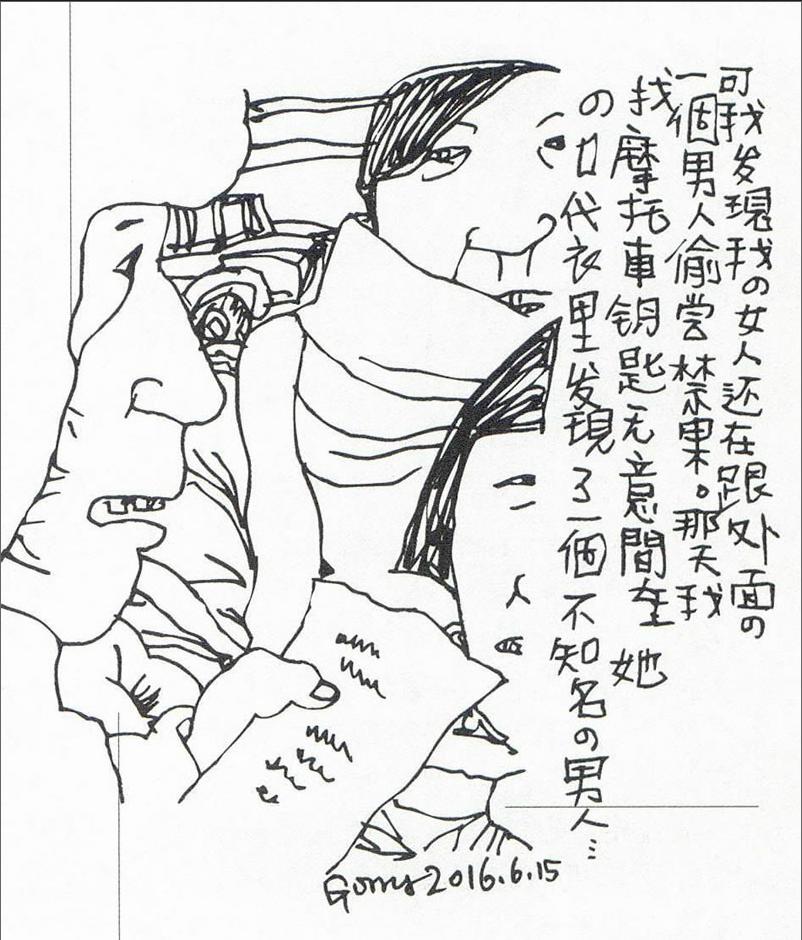

可我发现我的女人还在跟另外一个男人偷尝禁果。那天我找摩托车钥匙无意间在她口袋里发现了一个不知名的男人写给她的一首极为下流的情诗。

问过对方是谁?

试探性地问过。但她一直咬紧牙关没说出对方的名字。

这么说我就知道你们昨晚吵架的原因了。

这娘们儿已经不止一次给我戴绿帽了。

这个世界就是这样子啦。被戴绿帽被穿小鞋被掏空被敲诈被算计被围观被强奸被嫖娼被这被那。想开一点就是啦。

可我还是有点想不开。今晚我就坐在窗台上。一边喝酒一边摇手机。结果就跟你搭上了话。很难想象如果没有人跟我聊天我是不是已经躺在下面的马路上了。

你现在就坐在窗台上?不会真的想不开吧?

死是—件很容易的事。就像这一刻我只需要向前鞠一个躬就能干掉自己了。

可以谈谈别的开心的事?比如你的儿子。

谈谈我的儿子?

是的。

你觉得我的儿子像我吗?

看不出来像你。也许跟她更像一点。

从孩子身上我找不到一丁点跟自己相似的影子。

这我可没留意。

我儿子有一个高鼻子而我没有。这是明摆着的嘛。

一个鼻子又能证明什么?楼下那个小杨不仅鼻子比老杨高个子也比老杨高出一大截呢。

老杨和小杨除了鼻子不像其他地方都像是一个模子印出来的。可是你没发现吗?我的儿子一点都不像我。

有些孩子就是照自已的意愿生长的。

可他越来越像一个人。

谁?

那个皮革加工厂老板。

这怎么可能?

事实就是这样。我把债务人的女人讨过来之后却不晓得她其实已经怀有身孕了。

这么说那人欠了你两笔债。

我现在感觉自己已经从债主变成了债务人。今生要替别人还债。

从前有个木匠得了个儿子却发现儿子不是自己亲生的。这事弄得全世界的人都知道了。而且直到现在还是有人反复强调木匠的儿子跟木匠本人没有任何血缘关系。

他是童女所生。书上是这么说的。

是的。

可我的女人她什么也不是。

想想那个忍气吞声的木匠吧你心里也许会好受些。

可问题就在这里。那个木匠的儿子小时候是否知道自己不是木匠的儿子?还有木匠的儿子如果知道自己的亲生父亲不是那个木匠他会怎样呢?那时候他应该如何称呼木匠呢?他会喊他大叔吗?

你这些问题也许可以请教神学家。

有些问题你不提出来就可以视为不存在。可你一旦提出来它就是—个摆在面前不能回避的问题了。

对。人活着就得面临很多问题。你还坐在窗台上?

我已经回到床上去了。

好好地睡一觉吧。不要多想。

你听听。那根叔又开始拉胡琴了。

呵呵胡琴都已经拉开了。这出戏你也该认真地唱下去了。

真个是人生如戏呀。不晓得明天唱的是哪出戏。

戏还是要唱下去的。

是的。戏还是要唱下去的。

晚安。

晚安。

五

我的邻居没有从窗台上跳下去。我的邻居也没有去找神学家。我的邻居自然也没有去北冰洋。他是一个按部就班的公务员。依旧像从前那样拎着一个包去上班然后又拎着包回来。依旧像从前那样在空气里走进走出。

我的邻居离我很远也很近。有时感觉他仿佛搬到了很远的地方。跟我相隔九座山一片湖泊和三个村庄。有时又感觉他近在眼前。我的目光可以穿过一道薄墙看着他吃饭睡觉做爱吵架如厕或是干别的什么不为人所知的事。

世界就是这样子啦。我和我的拉拉相安无事。他和他的女人也将重归于好。世界该好的时候就好。该坏掉的时候就坏掉。

我的邻居有一天把孩子唤到跟前。爸爸对你好不好?好。听不听爸爸的话?听。以后爸爸让你做什么你就做什么好不好?好。

于是有一天我就看到了父子俩推着摩托车出门的温馨画面。我的邻居戴着一副眼镜。孩子也戴着一副眼镜。我的邻居穿着海魂衫。孩子也穿着海魂衫。我的邻居穿着一条黑色七分裤。孩子也穿着一条黑色七分裤。我的邻居背着一个蓝色双肩包。孩子则背着蓝色书包。他们都穿着耐克运动鞋。还有白袜子。他们的影子投在地上。一长一短。却是一样的黑。他们两个的确很像。可他们两个到底是一点都不像呀。上摩托车之前我的邻居给孩子戴上了头盔。坐定之后我的邻居又给自己戴上了头盔。

我的邻居经过那个整日里抱着一把破胡琴的瞎子面前,突然问,根叔,你说我们父子俩像不像?

瞎子说,像。

我的邻居发出了爽朗的笑声。

六

吱嘎吱嘎吱嘎。

我想地球又开始转动了吧。