这篇是有关姥爷的故事。

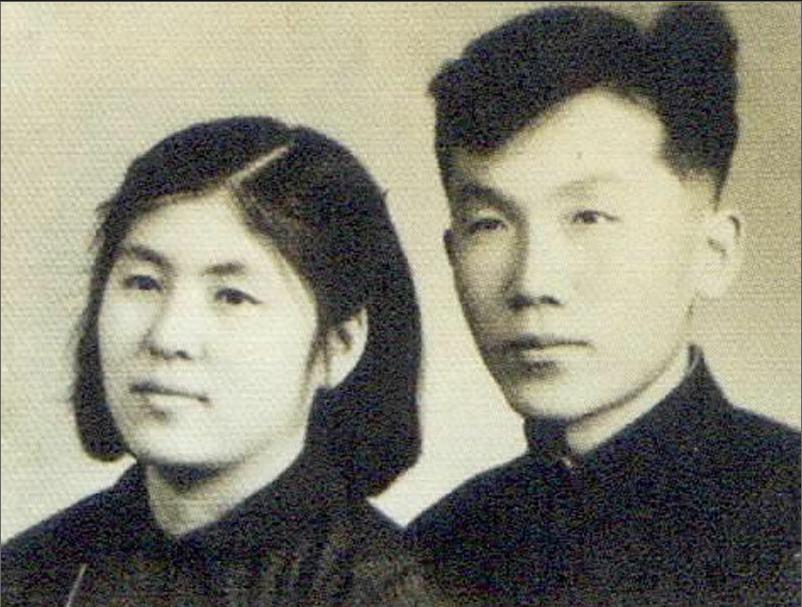

在我长期的认知里,姥爷就是姥爷家,姥爷家就是姥爷。难以把姥爷作为一个单独的人来想。一个高大,粉胖,声如洪钟的老人,性格偏于疏淡的一方面,从表情里很难猜出情绪的去向。但看电视剧时偶尔会默然掉泪,被我们发现后很困窘地哑笑。年轻时候是清俊的长削脸,听说很严厉。年老后性格自然放松了许多,冰箱里总有红豆绿豆雪糕,孩子们去不去都准备着。晚年的姥爷腿脚不好了,每天被姥姥催促在客厅踱步,他走走就溜号,去鱼缸边捞鱼屎,更多时间里还是喜欢赖在藤椅里读报纸,偶尔抬起头搭几句话——想吃什么,不想吃什么,傍晚的天气如何,哪样电器他准备修一修。姥爷被细绿的吊兰叶子所包围的剪影是一个庞大而柔和的存在,与深红的地板和白墙半融在一起,看见他和看不见他都很容易。

我对姥爷最后的记忆是他半躺在藤椅里,肿胀发白的脚搭在另一个椅子上。淡蓝床单上放着收音机,音量大得让人发慌,因为耳朵听不见多少了。安静的午后阳光里,姥爷头发是淡金色,眯眼凝视窗外,对那新鲜运转着的世界有一种无可奈何的饥饿。像那样的老人,全世界大概有许多吧。

姥爷去世后,我的大脑在压抑当中开始出现选择性记忆,越来越多地跳过他在最后一个家里度过的最后时光,目不斜视地飞回二十年前,在碧蓝的天空里俯视我上小学时的姥爷。那时的他是我童年的守门人。

因为小学离得近,我和表妹珍妮在姥爷家吃了六年午饭。放学后还再去一次,等各自妈妈接回自己家。那个家属院不算很大,靠着热闹的街边。里面有南北三栋联排的五层淡黄色砖楼,楼间距以现在的标准来看,宽阔得惊人。大门口的收发室里住着当年看起来就一百多岁的王爷爷,个子很高。除了收发报纸,好像也兼卖啤酒,门口总摆着插满绿玻璃瓶的塑料箱。冬天他烘着小煤炉取暖,满墙报纸发出微焦的香气。我们玩游戏的间歇都爱去他那儿闲待着,从不敲门。王爷爷坐在炕边,翘起二郎腿和我们唠嗑,夹烟的手在锈迹朦胧的小窗前比画,那种潇洒,还把生死当回事的人绝对模仿不出。

大院里没有花坛,灰黄色地面像陈年吐司片一样坑坑缩缩四面铺开,野草灌木贴着墙根疯长。其中有几株桑葚,我和表妹珍妮到了季节就摘了当零食吃,直到院里几个男孩叉腰声明,那些果子之所以美味得感谢他们的尿。每年春天,我和珍妮都在院里四处找土地埋“花窖”。男孩们看不起这种浪漫古怪的仪式性游戏,找到花窖就要挖出来破坏,但我和珍妮很会挖地三尺。花窖里除了收集来的花瓣,还放水果糖的半透明彩光糖纸,地摊上买的香珠,反正是一切我们觉得玲珑可爱的东西。最后用一块捡来的玻璃片盖上去。阳光下那堆乖巧闪光的收藏品看起来妙不可言。次年春天再去找花窖,看到它们的平安无瑕,心里总很感动。

姥爷家在三单元一楼的右手边,在我记忆里很少锁门。门口挂着沉坠的珠帘,冬天也不换夹棉布帘。我没事就爱抚摸那些杂色的纺纱锤形珠子,觉得应该是用彩色报纸卷成的,不知道谁肯下那么大功夫。虽然不像赛璐珞材质的晶莹透亮,还是有种梦幻琐碎的盈动,拨开门帘时我总想象自己进入了苏妲己的寝宫。靠门边的卫生间也有神话氛围,烟囱似的细高小方屋,没窗户,樱桃红灯泡高悬在顶棚,一拉灯绳,整个人就掉进一片深艳的红色汪洋。墙上裂纹消失了,洗脚盆像触礁的飞碟高悬在墙边。粉色手纸变成酒红的仿古信笺,被我拽出飘垂的一长段。在马桶上坐着,我经常会有各种奇思妙想,自动屏蔽了隔壁厨房里姥姥炒菜的声音和姥爷咚咚的脚步。

朝南的客厅总给人温暖明亮的感觉,一面墙上贴着整张无缝印刷的外国自然风景。远方是庄重的橄榄绿森林,蜿蜒小道伴着溪水流下,最前方是一丛丛红与黄的郁金香。那种逼真风格的壁纸在九十年代十分流行。家里聚餐的时候,饭厅地方不够大,我们就围坐在外围森林前吃饭,确实比大白墙有情调,从不觉得那纸上的阳光是虚情假意。其实窗外的风景要比墙上的好。没有异国情调的郁金香,但有真实不虚的葡萄藤,探头探脑卷拢在窗前,看得清叶脉的细纹。我不喜欢深红色木地板,总觉得有古中国的阴沉,但深红跟水绿的光照融合之后,色彩就变得活泼年轻。

窗外的葡萄院是姥爷全世界最爱的地方。英文里管养育花草的能手叫Green Thumb,直译过来是绿拇指,姥爷就是我认识的最虔诚的绿拇指。除了葡萄,姥爷还精心种植了紫色系的牵牛花,各种适宜东北气候的瓜果,不引人注意但富有点缀功能的小花小草。蜘蛛礼貌地绕过正道在各个角落结网。几个大肚葫芦嘀里嘟噜垂挂在铁栅栏上,从淡绿一直挂到蛋黄色,正对着姥爷的黄藤椅,是午后看书最理想的地方,用余光能看到光像金色水珠一样点点滴滴从四面漏进来。姥爷喜欢给花草施肥,我和珍妮习惯了那亲切的臭味,每天放学后回到家属院要做的第一件事就是拔出小铁门的挂钩,钻进小院待一会儿。人一进去,心情立刻就起了变化,是谍报员“我在暗处,人在明处”的优越感,虽然谁走过路过都能透过铁栅栏和绿叶的空隙看见我们。我俩不敢蹂躏院子里的草木,即使常有捏捏这个碰碰那个的想法。姥爷严肃起来是个很严肃的人。珍妮说她二三年级的时候,有一次拿小刀把一块新橡皮切得稀碎,姥爷发现了,追着她满院跑。我一点不记得那情景,想起来既觉得搞笑又有点伤感。晚年的姥爷一定很怀念当年还能奔跑的自己。无法逆转的丧失是最难消化的记忆。

我和珍妮每天中午回家后,都能立刻吃上姥姥做的饭。姥姥喜欢在炒菜里放虾米,我看见就很犯愁,也可能那时候我根本就仇恨一切青菜,但是不敢公开说,只好嫁祸给虾米。但姥姥的糖醋荷包蛋是一绝,馒头花卷也发得好,光就着她腌的糖蒜,我也能连吃两碗饭。姥姥从年轻到年老,都是在她同龄人里的第一眼美人,出没在再浓的油烟里也从不邋遢。我母亲和三个姨都是美女,但她们都说没超过姥姥,这是实话。我总觉得姥爷气质里的端凝富态跟他娶了一个美人很有关系(跟老干部的身份当然也有关系)。

姥姥很少插手葡萄院里的日常事务,但每年秋天会在院子外扩展出另一片绿意——晒大白菜。那是家属院里每家每户都风风火火进行的大事,虽然我和珍妮常因为白菜占了我们跳皮筋的地界而不满,但冬天吃到了滋味酸足的腌酸菜,都十分满意。我常见到父亲站在光线阴暗的厨房里拿手抓着刚腌好的酸菜心儿狼吞虎咽,有时候还生吃洋葱或案板上其他什么准备下锅的生菜。姥姥总像是第一次看见似的啧啧称奇。

姥爷很热衷于吃。在被种种老年病束缚了口福之前,他最爱吃冻梨。那是缺乏新鲜水果的东北冬季曾经最流行的果品,同理还可以冻柿子冻苹果,但口感照冻梨都差些。在姥爷家,冻梨从不盛进精致的瓷碗瓷盘里,要吃冻梨就去厨房水池里找。一个不锈钢盆里银光闪闪,滚圆的黑皮冻梨就在碎冰碴中上下浮动,在我童年的眼里像一颗颗大黑宝石。谁要吃就直接捞出来啃,有时得先把冰膜按碎,对于牙齿是严酷的挑战。现在吃冻梨的人,还都一口咬定那味道是不可替代的美。事实上不可替代的是回忆,冻梨的味道也就是那么回事。甜,软,冰口,回味不算悠长。听说酒后来一颗,醒酒又养胃。但我对此觉得可疑——怎么那么多水果都有醒酒养胃的功效?感觉更像是妻子们费尽心机哄骗丈夫们吃水果的好借口。

吃完饭我和珍妮固定要在姥姥姥爷的卧室里睡午觉,是任务,也是我家的传统。老人喜欢睡硬板床,我每天总要花五分钟克服骨头被硌的疼痛,一寸寸找到能把肉沉下去的地方。刚刚有些睡意,在半沉半昏之间假寐,就看见一个庞大的黑影出现在门口,用毫无谈判余地的大嗓门叫我们起床。而且姥爷嘴里急迫喊出的“一点啦”永远是十二点五十。我和珍妮揉眼对望,鼻息沉重,想不出怎么表达与床生离死别的痛苦。尤其如果外面下着雨或雪,光线阴沉地压进窗口,我撑床而坐,心中总是摇摇无主,感到万物都对我有敌意,肩头压着不知从哪来的广阔荒凉的负荷。可是往细了想,那负荷主要的来源是不知道两个小时后的数学考试怎么办,或者操心五个小时后上演的《圣斗士星矢》新一集里,雅典娜到底会不会死去。和表妹一起沉默地在路上走一会儿,神智也就恢复了。

我低年级的时候,有一次大概又是睡蒙了,爬到狭窄的窗台上站着,假装跟悬崖峭壁做斗争。突然一个踉跄,整个人栽到窗下一盆滚圆墨绿的大仙人掌上。珍妮找来镊子,帮我把身上的淡黄小刺一颗颗拔出来。我盯着自己胳膊看,被那种从没经历过的古怪痛痒感搞得目瞪口呆。这个事件带来的唯一好处是,如今碰到冷场的饭局需要笑话救急,我可以无私地把这个故事供出来。为了增添效果,我总说是自己一屁股坐在仙人掌上,更贴近卡通片里的倒霉土拨鼠形象。

回忆也不全是快乐。有段日子因为出了一件事,我对姥爷的葡萄院起了很大反感,路过时都要冒着骨折危险,猛然转头以作势。

那时候满街都有卖染色小鸡小鸭的贩子,我买过绿色小鸡,把它们放进玩具搭成的货车里满街走,不久就死了。后来我又欠手买了一只小鸭子,怕养不活,便寄养在姥爷的院子里。后来养鸭子慢慢变成了姥爷的任务,我和珍妮每天只负责去欢喜地拍手观赏。小鸭在葡萄院里很快出落成一只饱满船形的大公鸭,每天过着诗意的田园生活,饭后在花藤下遛食,往蓄水桶里扎猛子。画了小烟熏的黑眼睛有时看起来挺有智慧,有时像标本一样呆。拍打翅膀时它一定要露出全部镶金边的水绿色羽毛,大模大样地炫富。我和珍妮感到骄傲,方圆百里没听说哪家小孩能把街边卖的小禽养活,并且有模有样像幅画似的。

一点预料都没有,这种令我满意的生态环境就突然完蛋了。有一天晚上家庭聚餐,姥姥的餐桌摆上了一道鸭子汤。其实几天前姥姥就开始提醒我和珍妮,这件悲剧可能要发生,我们当然不信,心里还盘算着要给那孤独的单身汉买个老婆做伴。等到从饭桌上看见前一天还在院子里晒太阳的鸭子,如今骨肉分离浸在热气腾腾的汤油里,我和珍妮狂然震怒,哭着跑下桌。大人们大概劝了几句,就继续吃他们的饭。我很确定我当时和珍妮哭着说好,不但一辈子不吃鸭肉,而且这辈子也不要原谅那晚上每一个吃了鸭子的人,不管是父母,还是姥姥姥爷。尤其是姥爷,听说就是他嫌鸭子总去吃院子里的幼苗和花藤。

这下好了,院子里再也不见鸭子摇摇摆摆的绿影,再没有咕咕嘎嘎的吊嗓子。新结的小绿葡萄在风中展示着它们浅薄的甜美,一旁的黄葫芦腻歪歪地瞌睡着。我离老远看见,心中陡然伤惨,久久缓不过神。我那时本来也不喜欢葫芦,听大人说吃葫芦肉容易长龅牙。我的门牙很大,总怀疑是不小心被人喂了凉拌葫芦丝。

但是我和珍妮到底(并且很快)原谅了那晚上所有吃了鸭子的人。对于血浓于水的内因,我当时还不能自觉感受,只觉得是屈服于现实问题的考量,第一次对于做儿童的全盘依附于人的生活产生了惆怅。跑出去四海为家,想想就没头绪,而且也觉好像不至于。但那段时间我有意延长情绪的低沉,算是唯一能做的消极抗议。回想起来,大人们肯定觉得所谓甜蜜的负但有时候一点都不甜蜜。每天在院子里疯跑疯叫,把膝盖磕破了回来哭,吃饭剩饭粒,还莫名其妙地发脾气,学大人的模样托腮做深呼吸。他们肯定记得自己小时候才不这样。

我对于再不吃鸭肉的誓言也没守住。我一向喜欢肉食,现在虽然并不常吃鸭肉,但一道红酒百里香鸭肉烧得挺好。陪外围朋友去便宜坊,参观玻璃窗里转圈流油的赤红肥鸭,情绪也不感到波动。珍妮现在是严格的素食者,跟那只鸭子没关系,但当她回忆起我们那段灰色心情,肯定能感到挺欣慰。我只能在心里对自己指指点点。

那时候三姨还没出嫁,但有男朋友,时常不在家。一到冬天,她的卧室就成了我最喜欢的猫冬地方。因为窗户窄小,那里明明不是地下室却有地下室的阴暗,对我很有吸引力。墙上丽塔海华丝的黑白海报沉在青白色的逆光里,更显得胸脯丰垂,眼神迷离。三姨有个书架,收藏了很多我在自己家书架上看不到的流行书籍。我最喜欢的是蔡志忠漫画全集。一开始最为着迷的是《聊斋志异》和《六朝怪谈》,晚上常做奇异的梦。心里扎根很深的一个故事是《六朝怪谈》里的《马女》,故事记得对不对有待考证:一匹马爱上了主人家的美丽女儿。少女闹着玩答应白马,如能出门寻父,就下嫁于它。后来灵马实现承诺,少女却因恐惧而食言。家人宰了白马,剥皮晒,没想到那悲伤的马皮忽然成精,在一阵妖风当中裹住少女,掳至树上,化作一个大茧。我还记得那老父亲仰望大树时张口泪目的怅惘表情,特让人揪心。多年后搜出一个台湾怪谈电影,《马女》是其中一个主题,胡因梦主演。据说里面的情节是马与少女交合,被发现后招来杀机,后面结局一样,不知道哪个版本忠于原著。但蔡志忠的白描到什么时候看都觉得好,简净奇趣不俗气,画恐怖故事也是伤感大于狰狞,所以入心更深。大几岁之后,也喜欢看同系列的《庄子说》,似懂非懂之间觉得整个小屋子都亮了一度,雾气氤氲。

另外一本百看不厌的书也带很多插图,是外国的趣味心理学。里面既有罗夏墨迹测试的样本,又有一些诡异、印刷粗糙的性格测试绘画。其中一张肖像很著名,现在微博上还常见。有人第一眼看见的是穿皮草的贵妇扭头向后望,有人看见的是伸出长长尖下巴的女巫侧脸。因为没有给出分析结果,我隔段时间就要重新看那图画一眼,把自己胡乱分析一通,笃信自己是个深沉复杂的孩子。

三姨的卧室里还暗藏着一个小屋,太姥姥曾住在里面直到去世。我能记得的就是骨瘦如柴的她穿着黑或藏蓝的衣裳,绑着裤脚,从早到晚盘腿窝在小屋里玩骨牌。三代儿孙在眼前来来往往,她看起来还是寂寞,像遥坐在清凉的山洞里。堆积整齐的被褥之间悬着一个昏黄小灯泡,总是摇摇晃晃,照得她面容沟壑纵横,是美院学生最喜欢画的“有质感的脸”。太姥姥大概还喜欢抽烟或喝酒,记不清了,反正是那类在老太太身上显得很有性格的不良爱好,过了一定年龄,家人就不忍心再管束。那小屋里有人们常说的很老的老年人的味道,是离人体而去的皮屑混合旧棉布的酸气和药膏的寒凉。我靠近小屋时常想,旧社会肯定就是那个味。太姥姥去世,我印象不深,只记得连续几天屋子里都像停了电。隆重,神秘的气氛,黑压压的脑袋。大人们像是一起去了什么黑暗的时空,再一起垂头丧气地回来,再一点点恢复往常的秩序。

姥爷去世时,我想方设法也找不回儿童时期糊涂不感知的超能力。整个人摇摇晃晃往恐怖的黑洞里踩空下去。

那小屋后来变成了放置杂物的壁橱,里面时有三姨的花衣花裙。三姨一直是个时髦女郎,我偷用过她的珠光粉色唇膏,还拍照留念,看起来像个黑脸的西瓜太郎。三姨每次回国,我和珍妮都站在客厅的郁金香壁纸前,面露喜色地接过这样那样的新奇礼品。我第一次吃到薯片,是装在绿纸长筒里的品客,洋葱酸奶酪口味。我和珍妮吃一小口就要休息一下,味道很刺激。到现在,品客的洋葱酸奶酪口味也是我最喜欢的薯片。三姨还送给我和珍妮一人一块卡西欧电子表,表盘里装着三色彩灯,手一晃就滚动闪亮,在当年的我眼里是再科幻不过的妙物。拥有那块表,使我在班里获得了常年的羡慕。我最爱在集体看电影时戴着表在黑暗里招摇过市,竖起耳朵听谁在赞叹。现在已经没那么容易无耻地兴奋了。

上了初中,学校离自己家很近,就此告别了在姥爷家半寄宿的生活。姥姥姥爷不久也搬离了那个家属院,被孩子们安置在条件更现代化的新型小区里。卫生间里有洁白的浴缸,浴霸吸顶灯不再让我想起拍打着红翅膀的妖精。姥爷失去了葡萄院,没人意识到一个时代过去了,大家都忙着感受改善生活的快乐。那是九十年代,都市人的理想还都是住在市中心的琼楼玉宇,玻璃窗无限接近太阳,电梯里播放轻柔的钢琴曲。有VCD机的人,看美国电影时最喜欢的镜头就是直升机飞过纸醉金迷的纽约夜景,还稳稳屹立的世贸双子大厦。姥爷如果为了田园理想而放弃空调房,并不会让人想到陶渊明,而是倒行逆施的荒唐。

我不知道姥爷在搬家时有没有给葡萄院留出一点特别的告别时刻。我们都说不好姥爷到底算不算一个浪漫的人。我猜他在把最后一个行李拿出来之前,会花上十分钟时间进小院里溜达溜达,步伐缓慢如常,扇着他的蒲扇,俯身去捏花草上的小虫,穿着棉线白背心的庞重身子浸在阳光里,像露出水面一角的暖色大石头。

姥爷姥姥的新家在三楼,阳台是封住的玻璃盒子,没法搭花架。姥爷便在窗前养上大大小小的吊兰,或高或矮的赭色陶罐慢慢增多,一寸寸占领客厅。有时花盆甚至挡住了人们的过道,挡住了液晶电视屏幕。姥爷对于家人的低声抗议只装没听见,拿着他的细嘴水壶巡视花丛,脸上还有当年做小院领主的理直气壮。布菜希特说过:“真理是时间的孩子,不是权威的孩子。”而人的爱好也是真理的一部分,谁也别想没事动摇它。

姥爷去世后,原来并不算花草爱好者的姥姥继续养着姥爷的吊兰,养得很好。“喜欢养花的人容易生女儿。”一次姥姥浇花时说。母亲在一边点头,“我也爱养花,看来挺准。”我跟在母亲之后说:“我现在也开始爱养花了。这也遗传?”

我母亲如今退休了,也有了自己的小院。更确切地说是露天阳台布置成的空中花园。也和姥爷当年一样种了各色瓜果花卉,遮天蔽日的绿意相当富丽。我每次带先生回娘家,我俩都爱在小院里消磨时光,白天读书写作,傍晚手里多了防蚊水,仰头看火烧云,心思飘到很远的地方去。后来母亲干脆把午饭也做好端到阳台藤桌上,她在一边拍照,发到朋友圈。我还给母亲买了一个喂鸟器,她把里面放满小米等了两个月,总算迎来了一家子麻雀。我父亲很喜欢每天早上在纯天然的鸟声闹钟里醒来。麻雀们边吃小米边在花盆里拉屎,眼神自大无忧,叫起来的意思总好像在说,嘿,咱们谁也不欠谁的。

有一次我进阳台,伸手去摸藤上一颗小南瓜,被母亲打掉手,“不许摸!”我惊问为什么。

“摸了就不长个了。”

我问是植物不长个还是人不长个。

“植物不长个。”母亲心平气和地回答。

“迷信吧?”

“不是迷信,但是道理我也说不出。反正你太姥姥就是这么告诉你姥爷的,你姥爷也是这么告诉我的。”

我耸了耸肩,没再说什么。过后的几天里,我常常很不放心地去检查那颗南瓜。谢天谢地,它还在继续长大,皮色逐渐从柠檬黄变成可喜的橙红,是颗争气的好南瓜。妈妈很担心它继续胖下去,要把花架坠断了。