儿时灯火:礼士胡同

东四南大街路东的一条胡同,东口在朝内南小街。

我曾经对萧乾说起,我出生在东四礼士胡同,萧乾当时一个直接的反应,是说:“那是一个有钱人住的胡同。”我知道他幼时居住在东直门“门脸儿”,平民甚至贫民聚居的地带,对贫富差距极敏感,虽历经半世饱览过欧美的富庶生活,也不能改变根深蒂固的判断。以致我都有点后悔向他提起什么礼士胡同。

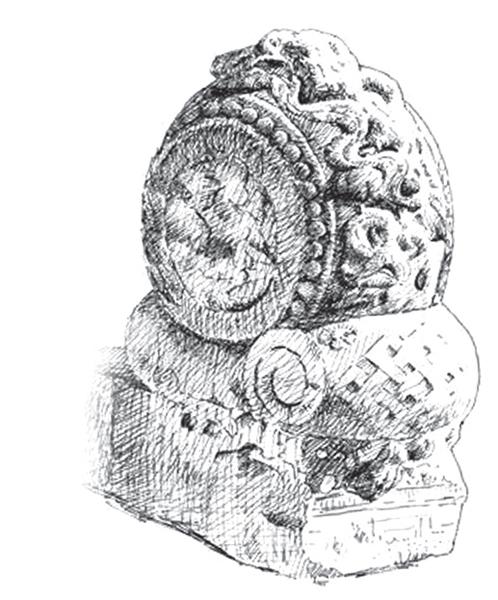

那个古称“驴市”的胡同,的确早已一扫几百年前的驴市景象,都说乾隆时候的刘墉(石庵)宅邸就在这里,能想象一个内阁大学士卜居驴市吗?说不定就是从他那时候改叫“礼士”胡同的。

这条胡同路南路北的住宅,倒是都比较齐整。我家的两重院子,相比是不成格局的,也久未修缮刷浆髹漆,显得破落,这所把着石碑胡同口的住宅,是早年从一个张家大院划出的东南一角,我出生直到我离开,门牌都是“22号旁门”。

紧靠的石碑胡同,是我所知北京三个石碑胡同之一。确有所谓石碑,竖在胡同南口对面南墙根,一米多高,半埋在土里,上书“泰山石敢当”。这小小石碑不碍事也不惹眼,至今应当还在。短短的石碑胡同,实存而名亡,里面几个门都划归礼士胡同了。我家东墙外,隔着一条石碑胡同,是一家大宅院,后来我听说是陈叔通的弟兄的产业。从我们院里可以望见他们院里一棵蓊郁的大树的伞盖。不记得是姐姐还是哥哥,曾经指着那棵樹顶的枝枝杈杈,说像一个“好”字,我幼小的心里就记住这一命名:“好字树”。

也是后来,20世纪的90年代,有一篇文章说,张自忠将军在卢沟桥事变中古城失守后,曾在礼士胡同某家宅院里隐蔽数日才南下的。那也当在我家以东,是我不大走过的。

我上学往西行,除了大门小门大院小院以外,总要经过两处日本人占住的地方。南面有个平常开着门,亮出一片草坪的大院,楼房隐在后面,很少见人出入,绿草修剪得平平的,门柱上挂着的牌子上写着“天理教”。我至今不知道“天理教”在日本是个什么教派,更不知道它是干什么的,没听说来传教,那又到中国来干什么?

快到西口路北,有个小院,平平常常的,没什么稀罕,稀罕的是一溜南屋临街的外墙,故意用“洋灰”糊得坑坑洼洼、麻麻黦黦的,星星点点嵌着一些巴掌大的蚌壳,太阳一照,闪耀着肉色的光。这里走出走进的是年轻的日本女人,都穿着一身花的和服,白袜子,木屐。门开时,看这个院落比胡同低矮,门关了,低矮的门楣上写着两个汉字中镶一个假名——“花の家”。也是许久以后,我才懂得这里住的都是军妓——日本军队的行伍之“花”。这胡同里还有一处,是日本侵略者带来的:白面儿房。鸠形鹄面、破衣烂衫的中国人在那里出入,吸鸦片,抽白面儿,日久天长成了街头的“倒卧”。

但“倒卧”不一定都是吸毒的或要饭的,我认识兄弟两个拉洋车的五六十岁的老人,经常把车停靠在南下洼车口上。我上学坐过他们的车。后来我见其中一人不拉车了,越来越委顿,越来越褴褛,秋冬坐在北墙下晒太阳。有时就坐在“迪威将军”宅邸布满铜钉的红漆双扇大门前,这样的大门并列有三,很少开启。也没有门房赶走那个拉洋车拉不动了的老人,直到他从这人间消失。

我所谓的“迪威将军”宅邸,1949年后一度成为印度尼西亚驻华大使馆。据近年有些文字资料,它曾经属于什么盐商,没有提到过什么“迪威将军”。此说闻之于我的母亲,她是20年代定居在礼士胡同的,她说这个宅邸的主人是海军中的将领,那该是北洋海军。袁世凯为了羁縻有实力的军人,封了一批将军,都是“×威将军”“×威将军”,我看到一个名单,偏没有“迪威”二字,不知道是否在海军中另搞了一套,不过,我无意去做这份考据了。看来母亲从邻里处耳食之言不足信。

小学春秋:王府井大街

王府井大街,无论它的沿革,还是它风貌的变迁,都可以写成书,不止一本。但那不是我的工作。

在没有改造成步行街之前,它两侧的店面,虽略有兴替,但总的格局维持了几十年大致不变。

路西有个一间门面的瑞士钟表店,是我印象最深的一家。我并没上那儿买过钟表,也没在那儿修理过钟表。只因为我知道这家店是我们育英小学(敌伪统治时一度改称为灯市口小学)的郭先生家里开的。

郭先生名宗渊,他不教课,但管理“儿童生活园”。名为“园”,并不是露天的园地,而是高台阶上一个大开间的厅堂,类似图书阅览室。每逢下课,儿童生活园的扩音器里就传出唱片上的音乐:校歌或其他我们熟悉的乐曲。

从小学二年级起,就可以办借书证,下课后到儿童生活园借书回家,每证一册,借期一周。生活园中有一半地盘设短脚桌椅,可从架上随意取阅报纸杂志。另半间,用商务印书馆“万有文库”的玻璃书柜隔开,里面顺墙排放着书架,分类陈放着薄薄厚厚的儿童少年读物。自己选好书以后,拿到“万有文库”书柜一头把口坐着的郭先生那里,他把书里的书名卡取出,跟借书证用曲别针夹在一起,放进卡片柜,从周一到周五分成多格,该星期几还书的就插进哪天的格子;然后再在书的封三处盖章,章上是应还书的年月日。看加盖的日期章多少,就知道有多少人先于我读过这本书了。

我最初一批课外读物,主要是从郭先生手里借阅的。家里有时也给我们买书,一年不过一两次罢了,就像压岁钱,哪能指望经常不断呢。

郭先生总是穿着一身长衫,灰色的或蓝色的,冬天则是棉袄或皮袄。他不多言语,但我敬重他,因为我喜欢他管理的书;他好像逐渐熟悉了经他手借书的孩子,虽然也不说什么,但我们从他的眼神看得出他的善意。

1947年春,我已经离开这个学校三四年,自以为不是小学生了,有一天路过灯市口就想进油房胡同回母校看看。并没受到阻拦,一径走进儿童生活园。全校都在上课,儿童生活园里,只有郭先生一人,我叫郭先生,他还认得我,并且像跟大人说话一样,跟我这个十四五岁的“老校友”谈天。谈些什么我全忘了,谈过以后我也没再去校园的别处看看,就走了。

从这回以后,也没再拜望过郭先生。1956年,瑞士钟表店当然也“公私合营”了,不过郭先生似乎还继续在小学里供职。到了80年代,听说他已退休,搬了家,可能是住到儿女的宿舍去了,便离开了王府井邻近瑞士表行的旧居。

每想到童年,想起童年的读书生活,我老想问候一声:“郭先生,您好!”

少年哀乐:太庙图书馆

太庙在天安门之东,与西边的社稷坛—— 中山公园遥遥相对。中山公园是民国年间向公众开放时的命名(日本占领期间忌称孙中山,一度改名中央公园)。公园一进门正面的汉白玉牌坊,是1900年义和团杀德国公使克林德后,清廷被迫在东单牌楼以北竖立以示道歉的。“一战”德国战败,移入公园,榜书“公理战胜”,这对积贫积弱、战后犹被宰割的中国人来说,很有点阿Q意味。1950年或1951年改用郭沫若题“保卫和平”四字。保卫和平固然不错,公理战胜又有什么不好?也许因为当时对第一次世界大战按权威解释是帝国主义战争,虽说从中挽回一点面子也不值得矜夸吧。不知是谁的决定,显然不是公园管理处做得了主的。

差不多同时,太庙也改称北京市劳动人民文化宫。

我小时却只知那叫太庙,是明清皇帝祭祖的地方(不知清朝入关后,把明朝皇家的祖宗神主牌怎么处置的)。哥哥燕平常在星期天去太庙的图书馆读书。他1947年初离开北平以后,我有时也去那儿借阅图书。

记得头一次去,是从《辞源》查出《夸父逐日》的故事出自《列子》,家中无此书,便想到太庙,一去果然借到,手续简便。以后也去借看现代书籍,胡适的《四十自述》、戈公振的《中国报业史》,就是在太庙看的。

进太庙正门,往东拐,一小院内,一排平房,貌不惊人,按现在的习惯应该叫做阅览室,但却藏有时下一般阅览室所没有的古籍。管理员似只一人,室内虽在星期日也坐不满,十分阒静,唯日光射入南窗,无声移动。

若不是社会的动荡吸引我的参与,我是很依恋这个读书环境的。后来想想,以北平之大,为什么这个好去处竟只有稀稀拉拉的访客?也许当时真正的读书人全都家有藏书,家里无书的也就不找书读了吧。

1951年筹办“首都介绍”节目,曾经查阅过一些资料。明初为了修建太庙,从这一带赶走了几百户平民。可见紫禁城也有个逐步形成扩大的过程。今天太庙所遗除三大殿外,最可贵的是一片蓊郁的松柏树林,每棵都是合抱古木,树龄在五六百年。那时有一张艺术摄影,一群幼儿列队从这里的高高古树下走过,题为《老树新苗》。

也是在1951年,三大殿举办规模盛大的“镇压反革命运动展览会”,热闹恍如集市。展览会现场广播站有一两位年轻女播音员本是中学生,就此被选到了中央台工作。

太庙成了劳动人民文化宫,那几间图书馆不知是否还在,那里的藏书不知无恙否。

青春踪迹:俄文夜校

1949年11月,有一天梅益同志叫我到他办公室,说:“中苏友协办了一个俄文夜校,给我们两个名额,你和刘淮去吧。”

开学典礼在育英中学高中部举行。1948年暑假我才离开那里,传说是严嵩府。

那天到会讲话的有阎宝航和罗叔章。他们的官衔我没闹清,我当时只知阎宝航是东北籍知名人士,在大后方就从事中苏文化交流活动;罗叔章女士是那种典型的从职业妇女中产生的社会活动家,出口成章,说话得体,看得出十分历练泼辣,后来听说她当时任政务院副秘书长。我原以为她是党外人士,如确任此职,那就和阎宝航一样是在国民党统治区工作的中共秘密党员了。

正式开学是在石驸马大街(今名新文化街)一个借来的女中校舍,但头一天就遇到停电。后来转到灯市口育英中学,先在初中部临街的教室,接着固定在了高中部头一进院子的教室。

我每天下午一下班,匆忙吃过晚饭,就骑自行车从西长安街飞驰到灯市口,冬天一路昏昏灯火,有时还会冰雪载途,夏天太阳还没落,总要大汗淋漓。一直学了一年多,到1951年初有个什么借口,我就辍学了。在俄文夜校学得的俄文单词,如今已所记无多,只是还认得字母,能拼读出来。不过当时上课的情景历历在目。我们班的老师是丘琴,班上的方成、钟灵在此期间已开始合作,画国际题材漫画,主要是配合抗美援朝宣传,用漫画武器打击杜鲁门、杜勒斯、麦克阿瑟和李承晚。歌颂的对象不多,记得有一个是苏联驻联合国代表马立克。

办俄文夜校,如同当时广播电台也办俄文讲座一样,一方面是贯彻执行“一边倒”的政策,一方面也适应人们自发地了解苏联的需要。俄文热形成一时潮流,连我母亲也通过广播学俄文,她显然没有任何功利目的。而我,或者还有不少像我一样的年轻人,却是因为喜爱俄罗斯和苏联的文学,没有坚持学到底是另外一回事。叶至美女士也在我们班上,她已经用英文译出了亚美尼亚作家的小说《萨根的春天》,她把俄文当作第二外语学,会比我这样的“半拉子”顺利也见效得多。

在夜校结识的另一位朋友叫蓝英,蓝英是他从北平到解放区去时改的名字,人如其名,英气逼人。这个二十四五岁的小伙子,原先的地下党员,现在的技術人员,总穿一套工作服,宽宽的肩膀,坦诚痛快,我们很快就推心置腹,无所不谈。他是我在50年代接触的人里最早打破思想禁锢,正视西方先进,且不讳言中国落后的人。反右运动一来,我就截断了同他的联系,他虽没戴上什么帽子,该也变得“谨慎”了。

丘琴先生和我在夜校时只是师生关系,没有个人交往。1957年11月初,他忽然打电话来,原来他在中苏友协总会接待苏联访华的团体,其中有一位苏联对外文协的布洛夫点名找我。因我在当年春天随团访苏时布洛夫基本上全程陪同,相处甚洽。这让我为难了。那时所在单位的反右派运动正在“深入”,已经以支部扩大会的形式对我连续批判,但我不知出于什么心理,不愿对丘琴直说,只是支支吾吾,请他找借口说我不在北京,避而不见。

事过多年后,丘琴先生一定原谅了我。80年代我们见过面,并曾互相赠书。直到90年代末,他自费印刷了他译的《苏联诗选》增订本,还寄给我留念。我写《说起〈祖国进行曲〉》一文,就引用了其中的材料。

唉,苏联,苏联和俄罗斯文学、诗歌,中苏友好,俄文学习,俄文夜校……我仿佛回到赶赴夜校的途中,沿路时而灯火辉煌,时而灯火阑珊,一闪而过,50年真像一个捉摸不定的夢。

中年歌哭:二七剧场

二七剧场在二七剧场路:这像是同义反复。其地在复兴门外大街北侧,三里河路之东。这个剧场离广播电台不远,离我住的真武庙电台宿舍更近,但仔细回想,我也只去过几次而已。

二七剧场属于铁道部,大约是1958年“大跃进”后修建的。我从劳动改造的场所回来,不几年就开始“文化大革命”;这几年里,不用说我没有进剧场的心境,就是有了闲情,也没有什么好看的。文艺界在反右派、“大跃进”、反右倾一波又一波的政治运动后,动辄得咎,还能放开手脚创作、演出什么新节目呢?

1961年的秋冬,我在电台文艺部资料室打杂,从广告上看到铁路文工团排了李劫夫的歌剧《星星之火》,决定去买票看看。

我那天草草吃过晚饭,就到二七剧场去。票好买。我来看这歌剧,不是来接受艰苦奋斗的教育,而是因为剧的主演是呼延生,呼延生是我十多年前的小学同学。盔甲厂小学男女不同班,可我一转学到那儿就听说有个女生唱歌特别好,名叫“胡燕生”,后来才知道她双姓呼延。从1945年日本投降,我们小学毕业至今,一晃16年过去了。

右派斗争高潮之后,我已经被潮水搁在浅滩上,等待着茫然不可知的命运安排。偶然的机缘看了电影《柳堡的故事》,一曲宛转的却时而激越的长歌打动了我:“九九那个艳阳天呐哎哟,十八岁的哥哥坐在小河边……十八岁的小战士要走上前线了,风车在河边吱呀呀地转,你何时回还……不回还……回还……不回还……”

命运不由人啊,还真是个问题。

接着去十三陵,去沧县,去黄骅,我心里重温着这支歌,喉咙里常就哼了出来。尽管我不是“十八岁的哥哥”了,尽管自知身份也不是革命战士。

这支歌,还有那首夏威夷的《骊歌》,成了那段岁月里与我生命相伴的“主题”歌曲。

后来我才知道,听过许多遍的《九九艳阳天》就是呼延生的录音。

这回我要从舞台上一瞻呼延生的风采,久违了的有一副嘹亮嗓子的红脸蛋小学女生,经过科班训练,曾以民族唱法把一曲《艳阳天》唱进了多少人心里,果然,又在《星星之火》里唱响了“革命人永远是年轻……”

当时,听梅益说“人民的物质生活匮乏,应该让他们的精神生活丰富一些”,这显然也不是他的发明,而是在收拾大饥荒残局,“调整、巩固、充实、提高”的过程里,文艺方面酝酿“八条”“十条”时的共识。人们余悸犹存,也许认为革命历史题材比较保险吧。我看着台上的《星星之火》,心思跑到戏外,像我这样想的恐怕不止我一个。

再一次到二七剧场去,是1962年3月下旬,看中央实验话剧院《叶尔绍夫兄弟》一剧的连排。那天田汉也被导演孙维世请来了,连排结束,田汉被请上台跟演职员合影。我看见田汉始终一言不发,而且脸色难看,一丝笑容也没有。在这个戏即将内部公演的喜庆气氛里,在性格爽朗的孙维世嘻嘻哈哈的衬托下,这就显得非常奇怪。是田汉年老有病过度疲劳了,还是他同孙维世他们极熟,可以不必拘礼强打精神?抑或他对这一改编不满,以他剧作等身的宏富经验,实在看不上此剧的改编和导表演?……我当时这样寻思着,根本不可能认识到,这个虽有生活气息,却意在追怀斯大林,对揭露个人崇拜持反对态度的戏,出现在与赫鲁晓夫争论明朗化的时刻,对中国意味着什么。也许田汉是当时在场的唯一一个意识到这一点的人,但形格势禁,不容明言,他既不便在人们兴头上泼冷水,更不能再加油打气,这就是他紧锁双眉的为难之处吧。

甘苦之外:北池子

这条街在东华门大街路北,紧靠紫禁城。

20世纪80年代,我上北池子,多半是从南向北去沙滩、美术馆时路过,原路返回时,又多半到北池子南口,西折过东华门前,沿着文化宫后河,经午门再沿着中山公园后河,过西华门进南长街……没走过这条路的人不知道,这是紫禁城南墙根的一条路,过去汽车少,常是静静悄悄的,路边柳树傍着灰色的城墙,春夏秋冬,早午晚,微雨或雪晴,都是北京城里最美的地方。

我后来读秦兆阳散文,发现他也爱到这里散步,在他身体还好,腿脚还灵便的时候。他住在北池子二条路南一个独门独院里。他在世时我来探望他,他总是坐在南屋里,看书写字,烟好像戒不掉,但又胸闷呼吸不畅,就用一个负氧离子发生器,制造点海边森林草地空气清新的幻觉。有位老先生可能比我来得勤,那就是李清泉。《人民文学》1957年7月那一期特大号,就是他和秦兆阳两人“炮制”的。头条是李国文的《改选》,接着有宗璞的《红豆》,丰村的《美丽》诸篇,仿佛也还有黄秋耘的短论。从头年的4月号起,《人民文学》已经先后刊发了《在桥梁工地上》《组织部新来的青年人》《本报内部消息》,秦兆阳本人又发表署名何直的大文章《现实主义——广阔的道路》。所以叫大文章,不仅以其长,且因它在当时打出现实主义的旗帜,向表现为公式化概念化图解政策粉饰现实的文学倾向挑战。

二十多年后归来,秦兆阳已满头华发,不复当年在东总布胡同二十二号院里谈笑风生、倜傥不群的神采了。他大约仅在80年代初跟一群作家有一次黄山之游,后来体弱多病,又急于把蕴蓄已久的长篇《大地》写出,便不再外出了。

黄秋耘在70年代、80年代之交写了名篇《丁香花下》,回忆“一二·九”运动后一次游行队伍被打散,他逃进北池子一条横胡同,一家住户的一个中学女生为他包扎了伤口。他说,就是像秦兆阳家这样的小院,说不定就是这个小院呢。但四五十年过去,早已“人面不知何处去”了。当时秋耘虽上了清华,也还不到二十岁。到了迟暮之年,回忆那位文静的小姑娘,把他满是尘土血污的衣服洗净,还给他那唯一的约会,不胜惆怅。如今又是二十年过去,秋耘不久前也病逝了。

秦兆阳这个小院是他50年代置下的私产。在反右派运动前一两年,北京作家如艾青、周立波、萧殷都买了小院自住(萧殷1958年外调广东,他在赵堂子胡同那个小院就转卖给了臧克家)。后来经过几十年的风风雨雨,秦兆阳一家从广西回来,还能住进原来的住宅,但因属私房,无力修缮,确也带着风吹雨打的伤痕残迹了。

在一切崇尚“一大二公”的年代,只有房管部门有瓦工木匠。在人们心目中,私房恰如大海中的孤岛,迟早要收归国有,即使房东有经济能力,想要修缮,找人买料都困难重重,多半只能眼看着它一天天烂下去,何独秦兆阳家如此。因为没有暖气和卫生设备,保暖的条件差,着凉的“机会”多,秦兆阳一入冬就开始犯病,后来体质越来越差,开了春也好不了。曾经向所属单位申请,哪怕是找有暖气和卫生间的房屋借住过冬……但直到病逝,这个申请还压在行政部门没有解决。

北池子一带,据说为保存古都风貌,列名重点保护街区,大概是不会建高层楼房的了。像秦家小院以及还不如它的平民住房,今后的命运是什么样呢?

(选自《胡同里的江湖》/邵燕祥 著/北京出版社/ 2020年4月版)