我是在金莊的村亭下长起来的。

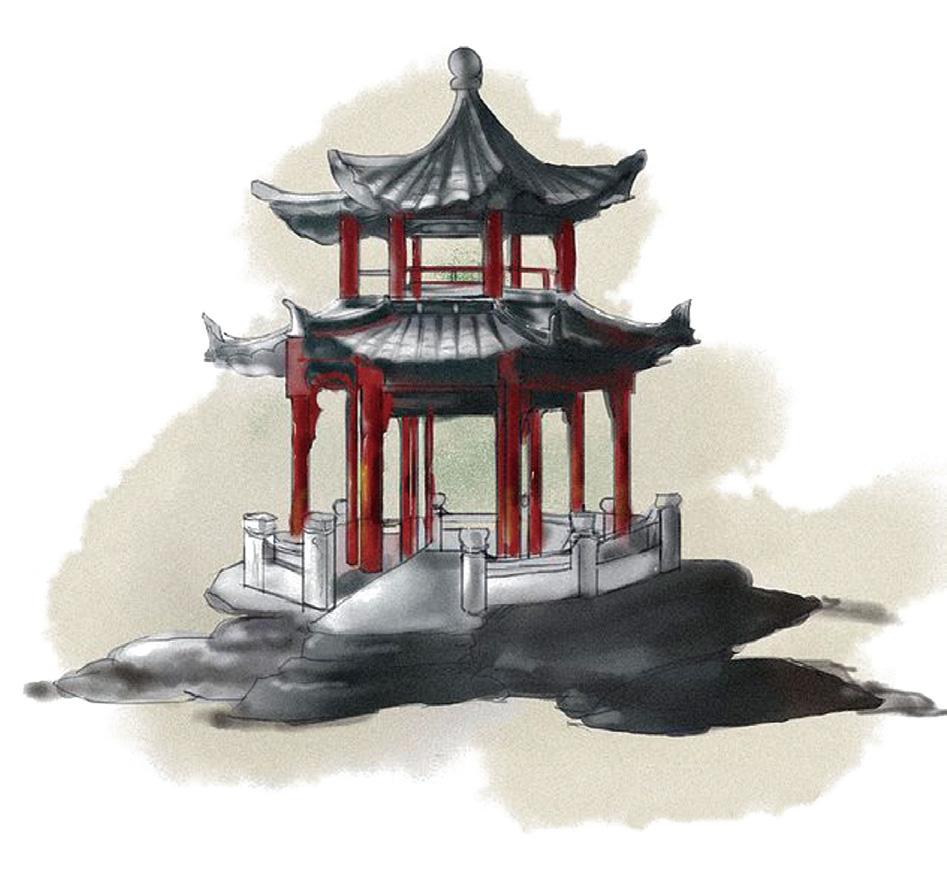

金庄有两座亭。一个叫金冠亭,随了金庄姓。村人都金冠金冠地叫,外来的人听不懂,以为是在唤一个年轻力壮的小伙。另一个是廊亭,漆红的柱,金黄的顶,是人人熟悉的无名氏。金庄人都叫它亭子,可我更喜欢叫它红亭,唇红齿白,像个美人。红亭和金冠相视而坐,一个在东,一个在西,相望,却不得相依。

红亭无墙无窗,金色的顶像伞,在亭的石凳上撑开,庇佑那些在亭里休息或说笑的人。

当清晨的第一缕阳光从村头大枣树的枝丫上落下时,薄雾就会渐渐散去,外出觅食的雀儿飞回来,站在红亭的檐上叽叽喳喳——大清早见了好些新鲜事,雀儿有很多话要向这位老朋友说。红亭醒来后,整个金庄就醒了。薄薄的炊烟扭动着腰肢,吹起在红亭旁,吹起在月上的东墙,吹起在栽种着梧桐的幽幽院落。也吹起了一天的好时光。

亭,是一个村的心脏。从亭开始,一条大路往东,一条大路往西,大路上又蜿蜒出几支小路,一截截、一段段汇入金庄人家的门口。

村亭熟悉每个村人的脚步,谙熟每个村人的音语。松鹤木雕的那头,拥坐着老人。老头们正凑在一起,在一张带有楚河汉界的象棋桌上热血沸腾、驰骋纵横。在那一兵一卒、一炮一马的世界里,他们不再年迈苍老,而是威风凛凛的将帅。他们的老娘子则坐在一边,乐呵呵地晒太阳,唠叨家常。我曾问姥姥为什么要晒太阳,她笑:“大地有土,人的心里也有土。常把心里的土翻翻晒晒,人啊,就什么都不害怕啦……”

而在葡萄藤的这一头,则是老人的儿媳们。我对庄里的年轻女人们印象最为深刻的,就是她们争吵时明亮的嗓门。倘使其中有谁惹上了麻烦,她们定要积极踊跃地出谋划策一番:“不要自找麻烦,凭啥成天让你处理她惹的烂摊子,直接让你外姨茶壶里煮鸡蛋吧!”

当局者听不懂了,摸着后脑勺:“啊?”

女人们就笑起来,刻意压低声音:“滚蛋啊!”

那笑声很脆很亮,能从红亭里传出去好远。我想,红亭看到这种场景也只会轻轻一笑,感慨这帮孩子刀子嘴豆腐心,只怕事后,还是会把外姨妥妥地安置。

它太熟悉在它臂膀下长大的孩子们了。金庄的孩子在亭子底下耍大,性格像亭,行事作风更像亭——沉稳而敦厚。不管是五年前、十年前,抑或是五十年前。它亲眼看着水葱样的小女孩儿长大、出嫁,从葡萄藤的这一头慢慢靠向松鹤木雕的那一头,然后在某一天明媚的午后,永远沉睡在布满阳光的梦乡……

阳光中的红亭是金庄儿女们的依靠,雨中的红亭亦别有一番滋味。天空布上层层阴影后,斜斜的雨丝落下,从廊亭中穿过,携来泥土的清香。啪嗒啪嗒的雨滴声,是红亭的阵阵慨叹。彼时站在红亭中的我,思绪就沿着地面上汩汩的水流肆意流淌。

我想到了那个被称为一代巨宗、就住在金庄旁边的王渔洋。我第一次听他的诗,也是在红亭的秋雨中。那时爷爷和李爷爷下棋入了迷。结束时,灰色的地面早被雨水冲洗过,亮晶晶的,像雨中的江,无边无际。

爷爷感叹:“一蓑一笠一扁舟,一丈丝纶一寸钩。”

李爷爷收起象棋,从红亭里向外望:“一曲高歌一樽酒,一人独钓一江秋……”

他们都没上过学,但会在红亭的雨中,吟诵王渔洋的诗。

想起《亭》中的一句话,现在才有深刻的体会:“亭者,停也;亭者,景也;亭者,蔽也;亭者,情也。”

亭亭相依,亭亭相望。